回看《濟公》與《上海的早晨》

鞋兒破,帽兒破,

身上的袈裟破。

你笑我,他笑我,

一把扇兒破。

……

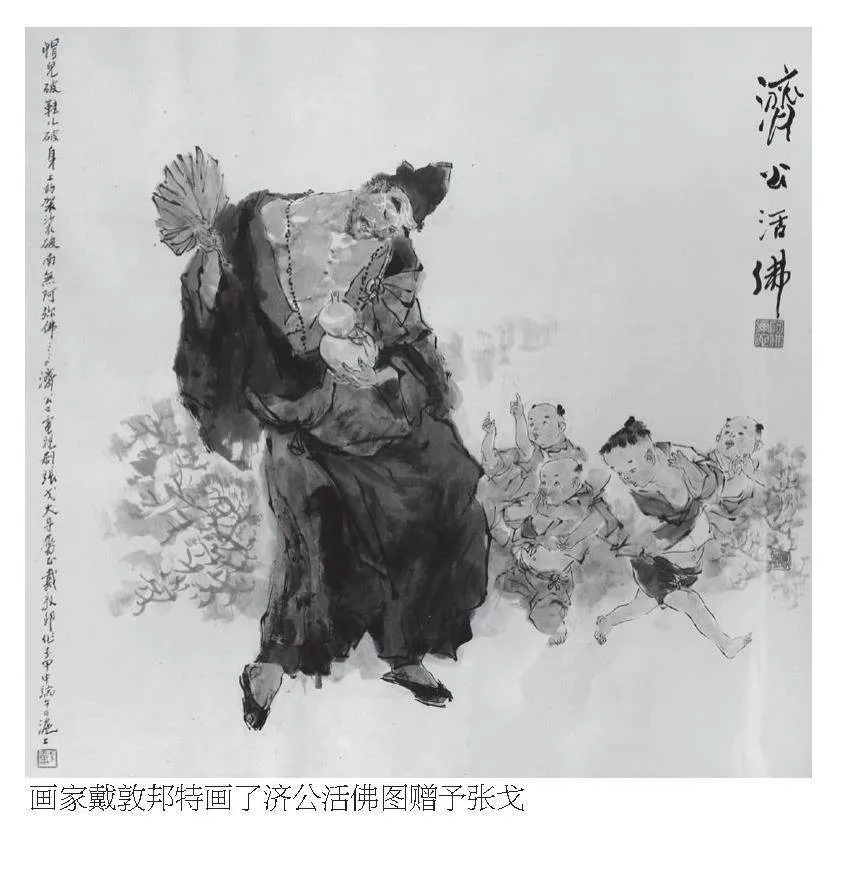

39年前,一首由歌唱家何紀光演唱、帶有濃厚民族色彩的歌曲響徹上海的大街小巷。這就是電視劇《濟公》的主題歌《哪里有不平哪有我》。當這部電視劇在全國各地電視臺相繼聯播,并由中央電視臺播出后,更是在全國流傳。主題歌一響,那優美的旋律在腦海中自動播放,一個衣衫襤褸、手持破扇、嬉笑不恭、瘋癲濟世的活佛濟公頓時映入眼簾。

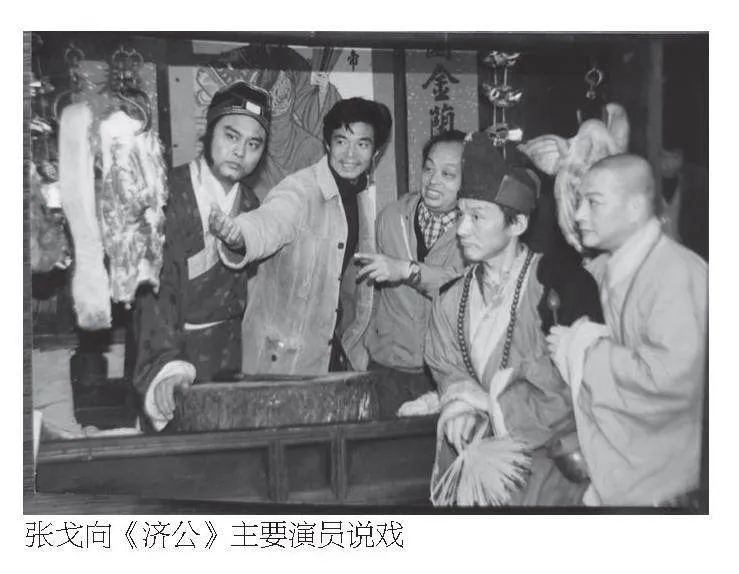

電視劇《濟公》影響之大、流傳之廣,堪稱經典。當年看過電視劇的觀眾至今回憶起來,依然津津樂道。此劇由上海電視臺張戈執導。

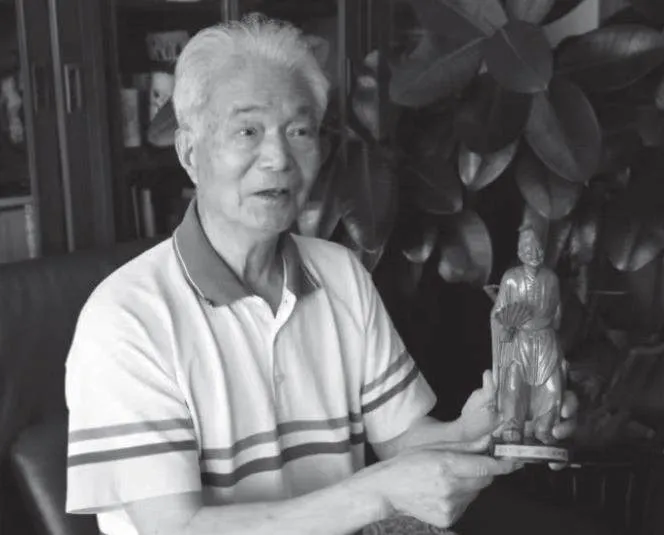

一向低調的張戈老師最近接受了本刊的采訪。今年已年逾八旬的張導,依然精神矍鑠,并且擁有超強的記憶力,回憶起往事,有名有姓,地址方位清晰準確,仿佛歷歷在目。

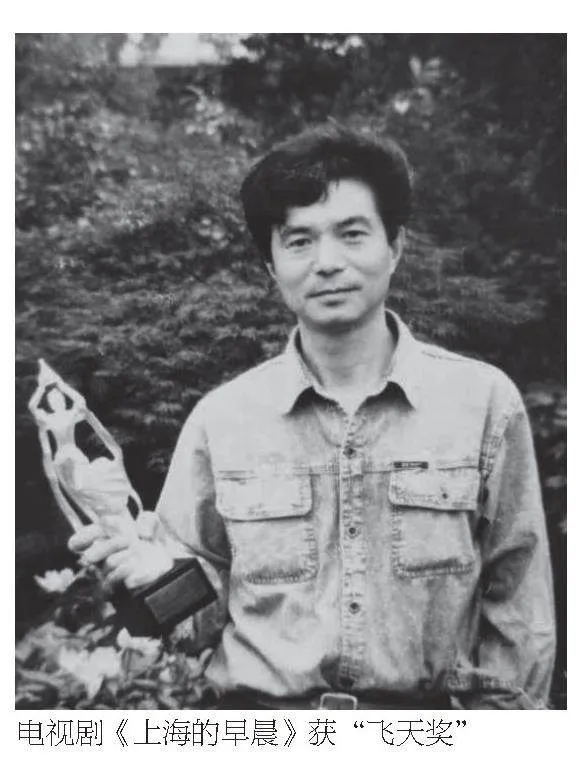

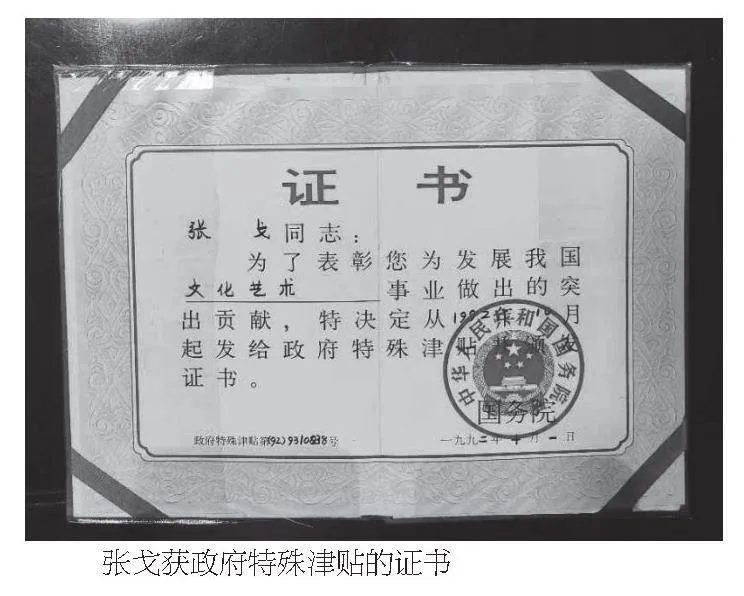

張戈,1942年生人,1967年畢業于上海戲劇學院導演系,1973年進入上海電視臺任導演。他導演的主要劇目有:《約會》(1978年)、《祖國的兒子》(1979年)、《生命的贊歌》(1980年)、《女兒的心愿》(1980年)、《責任》(1981年)、《秦王李世民》(1981年)、《森林日記》(1982年)、《海嘯》(1983年)、《陳毅與刺客》(1984年)、《杜氏備忘錄》(1984年)、《在多情的日子里》(1984年)、《濟公》(1985年)、《血染的風采》(1986年)、《上海的早晨》(1989年)等。

作為導演和制片人拍攝制作的作品還有:《湖畔諜影》(上下集,1990年)、《他們擁有太陽》(8集,1991年)、《徐玉蘭藝術集錦》(8集,1992年,獲中國電視劇飛天獎)、《原諒我的心》(20集,1992年,獲“飛天獎”)、《在他們的青春歲月里》(8集,1993年)、《上海風情》(18集,1994年)、《逆火》(上下集,1994年,獲柏林國際電視節“亞洲未來獎”)、《風雨同齡人》(6集,1995年)、《家在上海》(38集,1996年)、《浦東歌謠》(20集,1997年)、《兄弟》(上下集,1998年)、《談婚論嫁》(20集,1999年)、《胭脂紅》(20集,2000年)等。

在改革開放的初期,文娛生活尚不豐富的年代,收看電視是人們業余生活的主要選項之一,以上張戈拍攝的這些電視劇我基本都看過,但印象最深的還是《濟公》和《上海的早晨》。

在“規矩”里行事,又不受“規矩”束縛

張戈出生于上海,生于斯,長于斯。高等學府的培育,讓這位年輕人更是豪情滿懷,立志為弘揚祖國的優秀文化作貢獻。當他進入電視臺后,如魚得水,更堅定了他立志成為受觀眾歡迎的導演的信心。經過幾年“試水”,一步一個腳印,在導演創作路上開始飛奔。

隨著改革開放、解放思想大好形勢的發展,張戈的導演思想和思路也隨之“前行”。用他的話說,在“規矩”里行事,但不能受“規矩”的束縛。用現在的話說,就是“守正創新”。

1985年,上海電視臺電視劇創作實施改革。以前電視劇都是寫英雄人物,題材比較單調,好多電視劇可看性較差。所以,從觀眾到編創人員都希望在題材上能夠突破,豐富一點,多彩一點。

這時,“瘋瘋癲癲的濟公和尚”的劇本出現在張戈桌上。面對這般神話故事和民間傳說的題材,如何取舍?

張戈想到了馬克思和恩格斯,兩位導師終生對民間文學保持著濃厚興趣。在青年時代,已經表現出他們不僅僅是民間文學、民間藝術的高超鑒賞家,而且是有深刻見地的評論家。馬克思曾經說過:“人是按照美的規律來制造東西的。”恩格斯在青年時代就改編過浮士德、阿哈斯菲爾和《野蠻人》等民間傳說,對吉格甫里德這個德國傳說中的英雄人物及大批民間故事書進行過深入的研究,在他十九歲時便發表了著名論文《德國民間故事書》。

民間故事和傳說,時代久遠,卻伴隨著人類的成長歷程而經久不衰。雖然情節夸張,充滿幻想,但它是人民群眾良好愿望的反映,而濟公正是百姓創造的可愛人物。

當時新任的臺長認為,《濟公》這個題材可以搞,不過他明確表示,我們要表現的是懲惡揚善、扶危濟困的主題。

張戈決定將濟公的傳說搬上熒屏。當然他知道,民間傳說一定帶有時代局限性,不免藏有迷信和庸俗的糟粕,需要揚棄。所以一開始,他便從劇本著手。

因為每一集單獨講述一個懲惡揚善的故事。第一、二集拍出來試放時,觀眾反應非常強烈,有耳目一新的感覺。

游本昌迎來第80個角色——濟公

由誰來演濟公?選主角成為張戈的重頭工作。

他的辦公桌上放著許多照片,這是他想到的,或是朋友們推薦的人選。

張戈說,此時,他想到了游本昌,上海戲劇學院畢業,對南方生活熟悉,特別是身上具有海派的那種文化氣質。

促使他想到游本昌的,是1984年中央電視臺春節晚會上的一個節目——中央實驗話劇院演員游本昌帶來的啞劇《沐浴》。

一個無形的浴室,他差點摔倒,脫下衣服,擰開水龍頭沖洗身體,洗完頭遭遇“斷水”,水再來時“溫度過高”,燙得他哆嗦……

短短四分鐘,沒有一句臺詞,游本昌用幽默的肢體語言,演繹了一個滑稽的淋浴人。他的表演征服了現場和電視機屏幕前的觀眾,也給導演張戈留下了深刻的印象。

張戈與副導演還有化妝師,一行三人來到了北京。話劇團對上海要拍濟公,十分支持。第二天恰逢劇院每周例行的全體演員集中開會,開會結束后大家便在院子里聊天。

“我遠遠觀察游本昌,看到他跟別人說話,說話的神態,那種風度,正是我想象當中的濟公。化妝師也在觀察游本昌,覺得這個演員完全可以塑造成濟公。”

就這樣,游本昌來到了張戈身邊,一聽要邀他去演濟公,頓時笑逐顏開。

游本昌,1933年生。1952年進入上海戲劇學院學習。1956年畢業后分配到中央實驗話劇團任演員。

游本昌演的都是些小人物,即俗話說的“跑龍套”。至1985年,52歲的他已經演了79個角色。

即便如此,在他的心里,只有小演員,沒有小角色。為此,為演好每一個角色而努力。為演《大雷雨》中的“農奴”,竟然多遍拜讀斯特洛夫斯基的原著,經過反復揣摩,他以“瞎一只眼,瘸一條腿”的形象登場。這段表演,被稱贊為“最佳龍套”。

游本昌告訴張戈,他對南方生活熟悉。特別是他與佛有緣:6歲時,高僧說他活不過13歲,他父親把他送到上海法藏講寺躲劫,曾有法號乘培……

聽完游本昌的介紹,張戈更堅定了選擇游本昌演濟公的想法。

就這樣,第80個角色——“濟公”,落到了游本昌的頭上。

“對,這更像濟公!”

《濟公》主要拍攝地在杭州。

張戈并沒有給游本昌很長的準備時間,從準備到拍攝,只有短短一個月。雖然小時候他經常看沈笑梅演的濟公,但真正等到自己出演時,內心卻很慌。

有天游本昌在杭州地攤上,看到一尊濟公的雕像,頓時來了靈感。眼前這尊雕像,尖尖長長的下巴,拿著一把破蒲扇。他仿佛看到破扇搖動起來。

瞬間游本昌有了感覺,花了25元,把這“濟公”請回了家。

他把“濟公”穿的衣服做舊,把扇子撕得破爛。對著鏡子照了照,身形俱像了的“濟公”開始琢磨怎么演得更好?如演酒醉,他想到蓋叫天先生演的《武松打虎》,酒醉,要像風擺荷葉,腳踩棉花,醉中顯美。

前兩集的《濟公》,游本昌的感覺稍微差點。到第三集時,完全進入了人物角色,像是真正的“濟公”附體。

那是在西湖的三潭印月,游本昌拍完日出后,坐在那里休息。正在另一頭作案前準備的張戈把他叫了過去。游本昌經過九曲橋,一顛一顛地跑著,因為鞋太大,不跟腳。跑著跑著,突然想到,這不就是濟公的步態——踢踏踢踏。

“對,這更像濟公!”張戈不由稱贊道。

179643f645e0c9a5e09a89945f07c8d0

難以忘卻的主題歌

“鞋兒破,帽兒破……”

《濟公》主題歌廣為流傳,至今觀眾對它難以忘卻,甚至成了該劇的代名詞。

為此,我特請教張導,它是怎么創作出來的?為何魅力無窮?

“說到流傳,應該說,這是音樂的力量。”張戈笑著說,

張戈不否認,給電視劇配主題歌,當時較為流行。為使《濟公》更有美感,他特請來了好朋友、詞作家張鴻西。這位出身于工人的作家作品豐富,其詩詞,真誠、質樸。1981年,他寫的《祖國,慈祥的母親》,抒發了中華兒女對祖國的感激之情和無限忠誠之心,歌詞即被著名作曲家陸在易看中。譜曲后,成為許多歌唱家的演唱作品,并登上中央臺春晚舞臺。

請這樣一位高手來創作主題歌,張戈信心百倍。張鴻西來到電視臺,知道要為《濟公》添磚加瓦,十分高興。因為自小他也喜歡濟公,且對他非常熟悉。張戈提出,“我對這個歌,只有兩個要求:一要緊扣懲惡揚善的主題,二要出濟公形象。”兩人談著談著,似乎已初現框架。

第二天,張鴻西就拿出了稿子——《哪里有不平哪里有我》。

“我一讀,感覺非常好。主題鮮明,形象突出,簡潔生動,朗朗上口。”張戈不由稱贊。他馬上請來曾為美術片《三個和尚》作曲的金復載,這位1967年畢業于上海音樂學院作曲系的高才生,在上海美術電影廠擔任作曲。此次為《濟公》主題歌譜曲,他也很快完成了任務。“帶有濃厚民族特色的作曲,太美了。”張戈很滿意。

宣敘吟唱版的旋律,淺顯易懂的歌詞,一下把詼諧自如、妙趣橫生的濟公生動地表現了出來。張戈說,我將主題歌安排在開場,由歌唱家何紀光演唱。考慮到這個民間傳說故事適合兒童觀看,所以結尾安排童聲合唱,由小熒星藝術團演唱。實踐證明這樣的安排是正確的,這個主題歌后來成為少年兒童最喜歡的歌曲之一。

“音樂的力量真的很強大。”張戈回憶道,“我記得當時觀眾都特別喜歡這個主題歌。我下班回家的時候,一進小區所有的窗口飄出來的都是這個‘帽兒破,鞋兒破……’”

當時先試播兩集,一集是《陰陽淚水》,一集是《妙手移瘤》。這兩集都帶有喜劇的手法,比較輕松活潑,人物上不只是濟公,幾個反面人物也很鮮明。特別是《妙手移瘤》,整部電視劇貫穿著“善有善報,惡有惡報”的主題。靈隱寺的監寺和尚廣亮一直看濟公不順眼,想要把他趕出靈隱寺,但此人沒有什么大惡,所以濟公對他也只是施以薄懲。而“錢老板”調戲賣花女子、欺負長瘤老漢,濟公便將老漢的瘤移到了他的脖子上,并告訴他做好事,瘤就會變小;要是做壞事,瘤就會變大。

這正反映了百姓的愿望,所以深得觀眾的喜歡。八集完成播放時,真的出現了萬人空巷的局面。

跑遍杭州,才找到“那口井”

回首當年,張戈說,那時粗拙簡陋的拍攝制作條件下,只能因陋就簡,留下了許多遺憾。因為受到時間和技術的限制,當年的特技效果真的太“小兒科”了。

濟公懲惡揚善、扶危濟困的故事具有鮮明的神話色彩,歷來為人們口耳相傳,電視劇中很多情節需要用特技制作展現,然而當時技術部門熟練掌握的特技效果只有一種——摳像。單一的技術條件難以充分滿足藝術效果的要求,于是劇組成員集思廣益、絞盡腦汁,并經過反復試驗,終于發明了不少“土辦法”,拍成了例如“古井運木”“飛來峰”“裝不滿的酒葫蘆”等特技鏡頭。這些不只是“土辦法”的成功實施,更需要演員真刀實槍的全力配合。

如“飛來峰”。現在用特技將一座山搬場,這是輕而易舉的事。可當時,用“摳像”法,需幾次拍攝,“對縫”時又要準確無誤,才能“天衣無縫”。所以,我們的攝影花了大功夫才得以完成。

又如“古井運木”,在一口井里要運出各式各樣的木材。大家都想到,這口井一定要大,里面可藏人和木材,然后將木頭一根一根傳上來,好似從井里運出來。表現木材多,可以用不同的機位拍攝解決。但這口井按拍攝要求至少需藏三個人,還有燈光和機器。這么大的井,哪里有?

張戈一行跑遍杭州卻未能找到。最后在一家酒廠里發現了一個已經廢棄的藏酒的酒窟,真是喜出望外。酒窟很大,里面可以藏人、藏物,符合要求。但如何成為一口井,又難煞了。大家動腦筋,出智慧,決定改建。上面加建一個假井臺,底下部分用燈光遮掩。就這樣,“以假亂真”,通過不同的機位的拍攝,熒屏上出現的是一根根木材從井里運出……

由于當時受條件的限制,在拍攝不少類似鏡頭時,有的演員還得受皮肉之苦。如在《大鬧秦相府》一集中,濟公作法,以死揭露秦相的殘暴不仁,秦相則要“當堂拋尸”以驗證濟公是否假死。衙役們將濟公高高舉起后狠狠拋擲,反復多次。實景拍攝時,地磚上雖然設置了體操墊,但沖擊力依然不小。游本昌被抬起又拋下。要知道,當時他已年過半百,忍受了被摔打的疼痛,才完成拍攝。

張戈告訴說,《濟公》后來共拍了12集,后4集的《濟公》為呂涼主演。他也十分努力,成功地飾演了另樣的濟公。

今天展現“昨天的早晨”

翻開上海電視臺的拍攝劇目,18集電視劇《上海的早晨》赫然在目。三十多年后的今天,說起嚴翔、李媛媛、奇夢石等主要演員在劇中的表演,大家嘖嘖稱贊。

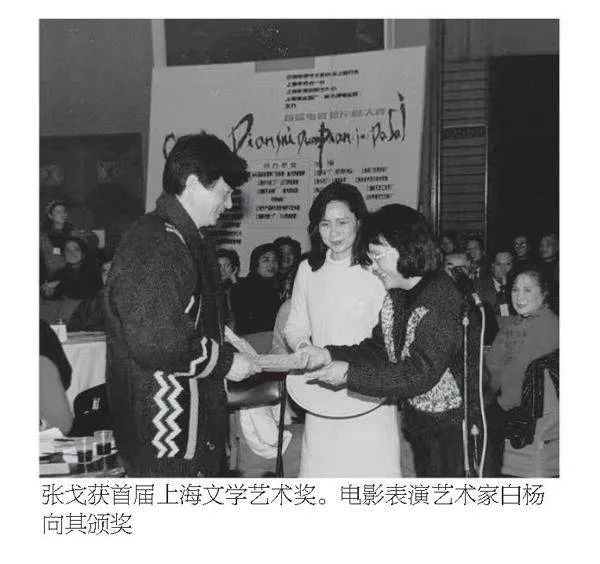

值得一提的是,這部電視劇的導演,還是張戈,不過此時他已被評選為新時期全國最佳十大導演之一。

張戈回憶起當年的創作歷程,不免有點激動。

著名作家周而復的長篇小說《上海的早晨》(四部)是我國當代文學史上一部很有影響的作品。從構思執筆到完稿經歷27個春秋,龐大的結構、眾多的人物,是一幅充滿活力和生機的畫卷。它全景式地展示了一幅上海解放后七年間社會生活的畫卷,全面地描寫了“三反”“五反”“民主改革”和黨對民族資產階級及資本主義工商業實行社會主義改造的過程,同時也表現了工人階級在斗爭中不斷壯大的面貌。

要將這部巨著搬上熒屏,要有理有據地講好這段歷史,真實地再現我黨解放初期的功績,反映上海這段輝煌歷史,張戈深感任務艱巨。

當時,張戈考慮得最多的是,《上海的早晨》該怎樣拍才能引人注目、贏得觀眾?

他細想再三,覺得應從四方面著手:

一是以當下的審美要求來再現“昨天的早晨”。此劇雖然以20世紀50年代的上海為背景,但場景、人物、服裝、化妝、道具等都要以今天的(1980年代的)審美標準來取舍,既符合當年的生活,又給今天的觀眾以美感。本劇不是歷史故事片,更不是紀錄片,各工種不必刻意去復原當時的生活原狀,但需精心選擇具有典型時代特點的東西,使人過眼不忘。

二是濃化“家庭劇”特色。客觀地、真實地展現劇本的故事,是當時拍攝時的創作原則。塑造好徐義德的形象,是其最主要的創作任務。該劇的情節主線是徐義德及其三個太太的感情糾葛和他個人的命運變化。另外三條副線是:包括徐義德、梅佐賢與工人的矛盾以及工人內部的矛盾;徐義德與其他資本家的矛盾;朱延年拉攏、腐蝕干部以及他與福佑藥房職工的矛盾。“三反”“五反”“公私合營”這些大運動歷史作為背景處理。

三是體現出工人階級的力量。工廠和工人的戲在本劇中應有相當的比重,這些戲要拍得有厚度有力度。

四是充分調動電視劇的表現手段。對劇中事件過程的表現力求流暢、簡潔,讓人一看就懂。大場面的處理,有的采取化大為小、以簡代繁,有的采取避實就虛、旁敲側擊。對人物感情的刻畫,則要求深入細微、濃筆重彩,大肆渲染,達到回腸蕩氣,、經久不絕的感人效果。

特別是張戈認為,這部電視劇的基調是昂揚的,在昂揚的主旋律中,有少許的嘆息。這部電視劇的色彩是豐富的,在繽紛充實的色塊中,又帶有幾點失落。這種不太和諧的基調和色彩正是這部電視劇的又一個藝術特點。

聽到這里,筆者被深深折服。用今天的眼光重新來審視,此所謂“抑揚交錯,相得益彰”,真是張導對電視劇美學的高級運用。

著重塑造人物,給觀眾留下深刻的印象

一部成功的電視劇,它的鏡頭語言、敘事風格、光影運用,無一不讓這部劇脫穎而出。然而,最重要的是劇中人物,如何通過故事和畫面,在激蕩的生活中展現,在命運中沉浮,這里重在對人物的塑造。

在《上海的早晨》里塑造一個不同于原著的資本家形象。小說中的徐義德是一個肥頭大耳、大腹便便的資本家。張戈以今天的眼光考慮對徐義德的形象作些改變,首先選擇由嚴翔來演徐義德,就是想樹立一個不同于小說中的資本家形象。電視劇中的徐義德具有英俊的外貌,瀟灑儒雅的風度與氣質。他設想徐義德出過洋、留過學、有文化、有魄力、老練強干、精于算計。小說里寫到徐義德是上海鼎鼎有名的鐵算盤,辦廠的老手。這一點很重要,因此他考慮要補充徐義德的戲。例如:抗美援朝時,徐出于真誠的愛國熱忱,捐獻飛機五架。這個場面一定要正面表現,氣氛要熱烈、隆重。另外,還增加表現徐義德善于經營管理的戲。徐義德是一個性格極其復雜的人,“正面人物”“反面人物”的模式是不能解釋他的,他的兩面性或多重性表現在各個方面。

鑒于這方面的考慮,張戈們挑選演員的要求是重外貌和重氣質。劇中五十多個人物,首先要求外部形象不同,然后考慮氣質符合角色。特別是幾位資本家的形象,還有諸多的女工的形象,都要使觀眾一眼就能區別開來。

借助眾人的力量,調動劇組的積極性是張戈的用人智慧之一。他一開始就開誠布公,希望全劇組,包括演員們,充分發揮想象力,動員大家為角色設計一些既具有個性特征,又具有趣味性的小動作、小細節,目的正是為其飾演的角色能給觀眾留下深刻的印象。

精心打造具有“海派”風格的電視劇

打造一部具有濃厚海派風格的電視劇,是當時上海電視臺的愿望,也是張戈對自己導演藝術的追求和突破。

張戈告訴我,三十年前,電視臺就有個上海百年系列的創作規劃。鴉片戰爭以后,上海發生了諸多大事件,從黨的建立,抗日戰爭,到新中國誕生后,涌現出多少生動故事,而我們沒有很好地深入下去,挖掘出來。所以,拍攝《上海的早晨》與其說是個機遇,更是個開端,作為導演,應該牢牢抓住。

過去,有人拍上海,就是拍一些外灘風景,拍石庫門。其實這是對上海特點的表面化的理解,這是虛的,空的。我們要表現的是真正的上海精神。

由此張戈對《上海的早晨》定性:這是一部由上海人拍的、上海人演的上海現代的故事,具有濃厚的“海派”風格。既然《上海的早晨》是一個上海的故事,那主人公應該是上海的人物,或者是跟上海有關系的人物。發生的地點大多應該在上海。其主要人物有沒有上海文化的氣質?藝術表現的形態上有沒有上海的審美趨向?成為關鍵。

作為導演,頭腦里應時時有這把尺。比如主角徐義德,選什么演員來演,他才具有上海人的氣質?以前很多影視劇表現的資本家形象都是肥頭大耳、大腹便便,要么是老奸巨猾、精瘦的那種形象。這些是不是能代表上海的民族資產階級?張戈覺得對資本家不應該概念化。上海的民族資本家,應該屬于開明睿智的人。徐義德就是這樣一個人,既儒雅又有文化。這是上海城市的特點,上海人的特點。從他身上所體現出的審美要求不一樣:他不應該是粗俗的。上海人的生活狀態很精細,很節約,這不是他小氣,而是不亂花無謂的錢。那種土豪一擲千金,不是上海人的特點。上海人也調侃,但上海人的調侃比較含蓄,不是那種赤裸裸的。

“將這些東西綜合起來,才能夠塑造一個具有海派氣質的人物。這樣,作品的靈魂和藝術風格才能達到高度的結合。”張戈總結道。

除此,《上海的早晨》還嘗試在對話中夾帶一些上海方言、習慣口語來表現它的地方特色。

營造好環境氛圍是追求“海派”風格的又一途徑。這里包括各種場景布置要有上海人的氣派,穿街走巷的各種叫賣聲要用得恰到好處。不但表現環境氣氛,而且要襯托人物那時那刻的心情。

老領導為《上海的早晨》助力

一部好的電視劇的成功,除了編導演的努力外,如還能得到眾多領導的大力支持,那是十分幸運的。張戈回憶這部電視劇的拍攝成功,對此體會極深。他說,當時拍《濟公》,拍《上海的早晨》,不僅臺里領導支持,同時還得到市里有關領導的關心。具體創作他們從不干預,但有句話特別暖心,至今不忘。“我相信你能搞好的,有什么困難來找我。”張戈說,一個電視人聽到這樣的話,怎能不感激,唯努力工作才得以回報。

張戈記憶猶新,為聽取意見,《上海的早晨》來到北京試映。曾在上海工作過的老同志陳丕顯以及汪鋒、宋季文、曾濤、郭建等和首都新聞界、評論界的同志,觀看后紛紛發表熱情洋溢的講話,這無疑是對劇組的肯定和鼓勵。

陳丕顯同志認為,該劇在國慶40周年期間放映,“既有現實意義,也有歷史教育作用,群眾是會接受的。”他還說,“《上海的早晨》作品出在上海,電視劇也出在上海,但這段歷史不僅僅是上海的,而且是全國性的。”他希望“好好宣傳,讓更多的人,特別是大學生、青年工人都看這部片子。”

不久,《上海的早晨》在中央臺向全國播放。

翌年,這部反映重大革命題材,恢復現實主義優秀傳統的電視劇,榮獲第八屆大眾電視金鷹獎外,又被授予第十屆全國優秀電視劇飛天獎。主要演員嚴翔榮獲第八屆大眾電視金鷹獎最佳男主角和第十屆“飛天獎”最佳男主角,李媛媛榮獲第八屆大眾電視金鷹獎最佳女配角,奇夢石榮獲第八屆大眾電視金鷹獎最佳男配角。可謂大豐收。

張戈也有“難言之隱”

一部電視劇的成功,無疑凝聚編導演的心血,張戈也不例外。在我們的追問下,他才“吐露”過去從沒披露過的真情。

張戈有“拼命三郎”的精神。為拍好電視劇,忘我的張戈,不僅忘了自己,忘了家,甚至連兒子也忘了。

張戈只有一個兒子,兒子與他聚少離多。他深夜歸來,兒子已經入睡。一清早出門,與兒子招呼一聲的機會都沒有。

他出外景,加上拍攝,半個月、一個月不回家是常有的事。有一年,當他回來時,看到弄堂里正在玩耍的兒子,上前叫了聲“予佳”。經日曬雨淋,張戈變得皮膚黝黑。兒子望望父親,全然不識,兩眼翻紅的張戈一把將兒子緊緊抱住。

說起往事,有件事張戈至今仍覺虧欠。

張戈妻子余錚,上海人民廣播電臺的記者。就在張戈拍攝《上海的早晨》的時候,被上海腫瘤醫院查出患了癌癥,醫生決定馬上開刀。而此時,張戈正在瑞金賓館拍攝徐義德的重場戲,且幾天不能分身。眼看妻子要動手術,“心硬”的張戈只能留在現場。為做手術,醫院規定一定要有家屬在現場做輸血準備。沒法,張戈只能請音樂編輯蘇嘉代勞前去醫院。

好在手術十分成功。同為廣播電視界的妻子不僅十分理解丈夫,而且支持張戈。老天不負好心人,恢復健康后的余錚在自己的崗位上更加倍努力工作,除做好本職工作外,又把解除百姓群眾的困苦當作分內事,終成一個受群眾歡迎的好記者而被推選為第十屆上海市人大代表。

張戈說,要出好作品,我們需要敬業精神,還要有獻身精神。

1987年,中國人民解放軍一級戰斗英雄、26歲的徐良被邀請上春晚,他的一首《血染的風采》唱得蕩氣回腸,十分感人。不僅感動了觀眾,也打動了張戈。

投筆從戎的徐良,在老山前線的事跡可歌可泣。張戈決定搞一部音樂電視劇,宣傳這位英雄人物。臺領導批準了他的選題。于是他來到老山前線。當時,槍炮聲沒有停止。部隊領導鑒于危險,不建議他上前線。但張戈想,要反映徐良的英雄行為,不到達他的戰斗陣地,怎么可以?張戈硬是來到危險的山頭,在部隊的保護下,完成了拍攝。

功夫不負有心人。音樂劇播出后反響強烈且榮獲大眾電視金鷹獎。

擁抱未來,電視劇創作將更輝煌

采訪很快將結束。對于未來,直率而真誠的張戈談了自己的看法。

張戈說,現在雖是大工業生產了,但在那個生產體系里,有藝術追求的人還是不少,每年都會拿出好作品。看到有些作品他很是佩服:“比我們那時候拍得好,編導演和服化道的整體水平都高一個臺階了。”

如王家衛導演的電視劇《繁花》,就是個典型。“拍得太美了!”張戈贊道,“《繁花》不僅是一部劇集,更是一部藝術作品。它不僅展現了一個時代的風貌,更展示了人物內心的復雜和深刻。”

張戈對劇中人物的表演也作了肯定。在王家衛導演的親授下,演員們對角色都有自己的解讀,演得栩栩如生。劇中不僅有阿寶這樣的亮點角色,還有很多其他的精彩角色。比如辛芷蕾飾演的女老板李李,她的出現不僅給劇情帶來了新的轉折,也展示了一個強勢而又智慧的女性形象。至于其他配角,比如游本昌飾演的爺叔、董勇飾演的范總、唐嫣飾演的汪小姐等,完全突破了各自過去的表演。他們不僅僅是劇中的角色,更是那個時代的縮影。通過他們的故事,我們能夠窺見那個時代的生活和社會風貌。

張戈認為,隨著觀眾審美的提高,我們的電視劇必然要有突破傳統的制作方法。應該說,《繁花》的出現給了電視劇市場一個改變的契機,其唯美的畫面、刻畫人物關系的敘事風格等,這些帶有“電影質感”的展示,將劇集拉升到一個新的臺階,倒逼市場提升品質。目前電視劇市場有了諸多新變化,除了電影人參與其中外,故事也在向精品化、精煉化發展。

“喜見電視劇的變化和發展,作為一個老電視人,我充滿信心,未來一定更輝煌。”張戈如是說。