地下作坊造就歷史之最

二戰爆發前,波蘭軍事文獻對沖鋒槍這一新武器在之前幾場沖突中的應用表現出濃厚興趣,例如1932~1935年巴拉圭與玻利維亞之間的查科戰爭、1936~1939年的西班牙內戰,這些文獻普遍肯定了單兵自動武器在沖突中的優秀表現和未來戰場的重大作用。盡管如此,波蘭軍方在沖鋒槍采購或研發上的投入還是少得可憐。1936年,波軍訂購少量美國M1921湯姆遜沖鋒槍和芬蘭M1931索米沖鋒槍,但采購的數量從未超過200支。同年,波軍啟動一項本土沖鋒槍研發計劃,3年后完成一款結構復雜的樣槍。其特點是槍管可快速更換、采用雙扳機分別控制半自動和全自動射擊、最后一發彈發射后可實現空倉掛機并彈出彈匣、前握把內設有單腳架。這款自產沖鋒槍只完成大約50支樣槍后就因為二戰爆發而沒有下文。因此1939年9月德國大舉入侵波蘭時,波軍基本沒有裝備沖鋒槍。

波蘭被德國占領后,眾多地下抵抗組織應運而生,每個組織都有自己的軍事部門。1939年10月,除波蘭共產黨之外的大多數抵抗組織成立武裝斗爭聯盟,后改名為波蘭家鄉軍。為了反抗德軍的占領,波蘭抵抗組織想盡一切辦法獲取各種武器,但難度之大超乎想象。

在英吉利海峽對岸,1940年5~6月的敦刻爾克撤退雖然讓英法聯軍保留了主要有生力量,但也丟棄了大部分武器裝備。面對德國迫在眉睫的跨海入侵,英國急需一款單兵武器,司登沖鋒槍應運而生。它結構簡單、火力猛烈,但最重要的優點是成本低廉、加工簡便,易于大批量生產。司登沖鋒槍采用簡單的金屬沖壓和焊接工藝,只需極少的機械加工件,大部分配件可以分散到小作坊生產,最后在恩菲爾德兵工廠完成組裝。一支司登沖鋒槍的生產成本當時只要11美元,而一支美國湯姆遜M1928沖鋒槍的成本高達200美元。

在生產足夠數量裝備英軍之后,司登沖鋒槍也成為同盟國支援歐洲大陸抵抗組織的主要武器。從法國到荷蘭、希臘、南斯拉夫,歐洲各國的抵抗組織通過空投獲得大量司登沖鋒槍。但波蘭的情況比較特殊,由于地處歐洲腹地,航程太遠,盟國的援助鞭長莫及。一直到1943年秋季英美盟軍登陸意大利并使用那里的機場,波蘭抵抗組織才開始獲得空投的武器,而結構簡單、易于制造、采用9mm巴拉貝魯姆手槍彈的司登沖鋒槍也自然成為波蘭人仿造的首選對象。

波蘭人仿造司登沖鋒槍都是在各個地下作坊完成的,戰后XwB8pbheAXFmXv9HKfytzoBkqYTRplEXnQsbAKPDWa4=保守估計總共生產1300多支仿制品,有些作坊的產量數以百計,有些不到兩位數,其中既有鄉村鐵匠鋪手工打造的地攤貨,也有熟練的機械工人制作的高仿產品。

武器稀缺 自己動手

1942年9月,機械工程師瓦茨瓦夫·扎羅特尼(Waclaw Zawrotny)和塞韋林·維洛尼爾(Seweryn Wielanier)向家鄉軍司令部提出自行設計和制造沖鋒槍的設想。二人雖然都沒有輕武器設計經驗,但都是機械方面的專家。瓦茨瓦夫畢業于華沙理工大學,二戰前是波蘭陸軍工兵預備役軍官,熟悉波蘭軍工制造業,擁有多項專利。德國占領期間,他在華沙附近經營一家小型機械加工廠。塞韋林在戰前是華沙波西斯克彈藥廠的機械設計師,后來在斯卡日斯科彈藥廠工具車間工作。

二人仔細研究當時最常見的司登沖鋒槍和MP38/40沖鋒槍,發現兩者都不適合波蘭地下抵抗組織。司登結構簡單,可以用簡陋的機械設備仿制,但其固定槍托和側置彈匣造成操作不便及難以隱藏的缺點,而后者在敵占區尤為致命。MP38/40雖然操作順暢、槍托折疊后利于隱藏攜帶,但其制造需要用到大量的模鍛和點焊工藝,對加工設備的要求較高,完全超出家鄉軍當時的硬件能力。兩名工程師一致認為,新型沖鋒槍應該結合MP38/40沖鋒槍和司登沖鋒槍的優點,同時盡可能降低制造難度,比如大部分零部件的結合部采用螺釘固定。

1943年1~4月,塞韋林開始著手繪制沖鋒槍的設計圖紙。設計圖完成后,下一步就是組織地下制造網絡分工生產各種零部件。德國占領下的華沙,所有機械加工業務都受到嚴格控制:切削工具缺乏而且只能定量配給;合適的原材料被列入“限制供應”名單,只能賣給持有德國政府許可證的工廠。盡管如此,家鄉軍通過賄賂和偷竊等手段,還是湊齊了生產一支樣槍的工具及原材料。1943年9月初,第一支樣槍組裝完成,槍管和彈匣使用Teofil Czajkowski工廠仿造的司登沖鋒槍槍管和彈匣。

極端條件下艱難生產

1943年11月,波蘭家鄉軍軍械部正式將這款沖鋒槍命名為“閃電”,這個名字來源于其鋁制抵肩板上雕刻的三道閃電圖案。這個圖案不僅是為了增加抵肩板的摩擦力,同時也是為了偽裝,因為三道閃電也是當時的流行品牌Electrite的商標圖案。

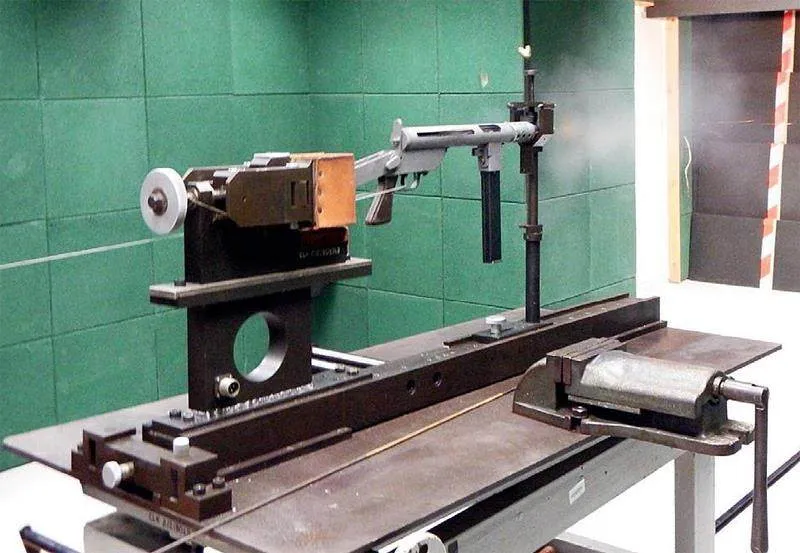

為了避免被德國人一網打盡,也為了加快物流速度,家鄉軍將零部件的生產任務分配給遍布華沙城的20多家加工廠。位于華沙格日博夫斯基廣場20號的一家鐵絲網工廠負責成品的最后組裝和試射。裝配車間設在鐵絲網工廠下方,是附近一座羅馬天主教堂的地下室。車間里挖一條混凝土隧道作為測試靶道,隧道的墻壁是雙層的,兩層混凝土墻之間留有空間以降低試槍時的聲音,隧道盡頭是一面鐵路枕木做成的墻,后面還有厚厚的沙袋阻擋彈頭。裝配車間有5個人進行組裝,試射環節嚴格安排在交通高峰期進行,以便利用街道上的機動車噪聲掩蓋槍聲。裝配車間工作時,上面的鐵絲網工廠會派人在外面放哨,一旦有可疑情況就打開警示燈向地下車間發出警報。如果德國人突襲工廠并找到偽裝的入口,裝配車間就會引爆事先布設好的炸藥炸毀車間。

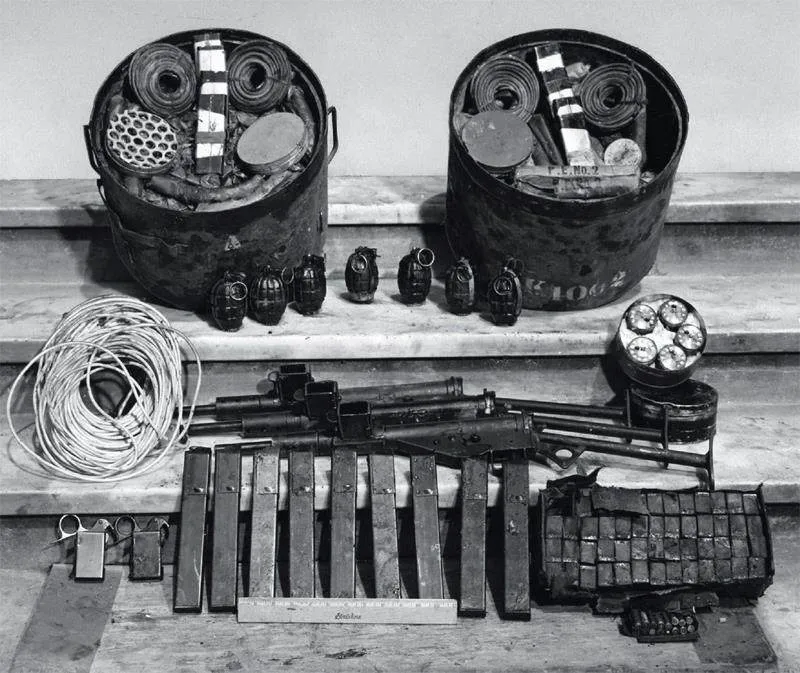

第一批試生產造出5支沖鋒槍,用于測試生產質量。這批產品通過驗收后,家鄉軍軍械部下達史無前例的大批量生產任務,要求生產和組裝1000支,此后緊接著又是300支沖鋒槍的新任務。1944年6~7月間,為了準備計劃中的華沙起義,“閃電”沖鋒槍的生產得到加強,7月最后幾天的日產量甚至達到25支。7月底,1000支沖鋒槍的大部分零部件已經生產完畢,其中有600支裝配完畢并交給軍械部。成品以10支為一批,裝在工廠生產的鐵絲網中偷運出去,這些槍儲存在秘密倉庫中專門用于華沙起義。為了不讓德國人發現線索,“閃電”沖鋒槍嚴禁在華沙周圍100km范圍內使用。8月1日起義爆發后,組裝車間轉移到市區,“閃電”沖鋒槍的生產一直堅持到8月20日,直到車間遭到轟炸。最后一批產品沒有鋁制槍管護罩,而是用一個簡單的鋼制螺紋塞子固定槍管。

關于“閃電”沖鋒槍的確切生產數量至今眾說紛紜,755支的說法源于家鄉軍軍械部的報告,還有說法是555支,但不管怎樣都是一項了不起的成就。而且這只是裝配好的整槍數量,完成的套件遠遠超過上述數字。在當時留下的大量關于華沙起義的照片和紀錄片里都可以看到“閃電”沖鋒槍的身影。記錄片中有一個鏡頭展示了該槍的裝配車間,里面一排排沖鋒槍機匣處于不同的完成階段,這些都從側面證實了該槍產量之高。

整體結構剖析

“閃電”沖鋒槍是一款采用開膛待擊、自由槍機式自動原理的沖鋒槍,配有向下折疊的槍托,彈匣位于槍身下方,發射9mm巴拉貝魯姆手槍彈。

“閃電”沖鋒槍的主要組件包括上機匣、槍管、下機匣、槍機和復進簧、彈匣座、彈匣。兩名設計師在設計時就考慮到要將復雜的加工工藝降到最低程度,但受制于當時地下作坊的加工設備和生產方法,即使按照1940年代的標準,“閃電”沖鋒槍也非常原始、粗糙。大多數組件都是車削而非銑削加工;為避免繁瑣的焊接工藝,各部件之間大多采用螺紋和螺釘連接,這也導致分解和組裝非常困難。

上機匣由一段無縫鋼管制成,上面開有拉機柄槽、拋殼窗、彈匣座和下機匣安裝口。槍管套用螺紋固定在上機匣前端,上機匣后端加工有螺紋,用于固定機匣尾蓋。

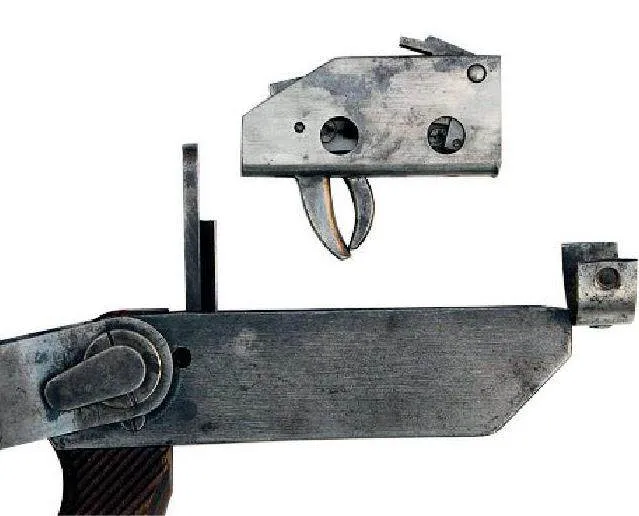

下機匣組件包括折疊槍托轉軸、扳機組件、扳機護圈和木制小握把。獨立的扳機組件整體插入下機匣內。

彈匣座由2個半體焊接而成,通過2枚螺釘固定在上機匣上。彈匣卡筍組件也用螺釘固定在彈匣座后面。

“閃電”沖鋒槍槍管長197mm,仿自司登沖鋒槍槍管,內部有6條右旋膛線。槍管插入槍管套中,并通過與槍管套螺接的槍管護罩固定在上機匣前端。

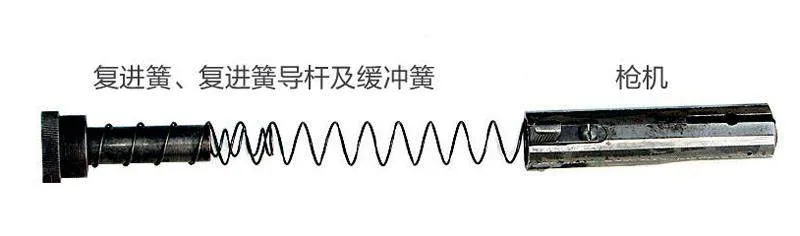

“閃電”沖鋒槍的槍機重達720g,其下側開有阻鐵槽,后部中空,容納復進簧導桿(復進簧導桿兼作上機匣尾蓋)。槍機外側開有容納拉機柄的燕尾槽。槍機由實心鋼材加工而成,表面有機加工的肋條,以便減少與機匣的摩擦并疏導污垢,這實際上是MP38/40沖鋒槍設計的反轉。MP38/40的槍機為圓柱形,上機匣內部加工出波紋狀形成加強肋,圓柱形槍機沿加強肋前后運動,以減小摩擦。瓦茨瓦夫和塞韋林對MP38/40的這一設計評價甚高,但地下作坊簡陋的生產加工設備無法復制MP38/40復雜的上機匣,他們必須另辟蹊徑,在盡可能簡化加工工藝的前提下保留MP38/40沖鋒槍的優點。“閃電”沖鋒槍的上機匣是一截無縫鋼管,質地堅硬,無法在其中車出波紋狀肋條。塞韋林提出了一個合理的替代方案:干脆反其道而行之,改成在槍機上加工出肋條,這才有了“閃電”沖鋒槍光滑的機匣內壁和肋條槍機。

“閃電”沖鋒槍的復進簧內套緩沖簧的設計也來自于MP38/40。復進簧直徑22mm、長320mm,緩沖簧直徑15mm、長110mm,緩沖簧用于緩沖槍機后坐的撞擊,并幫助其獲得下一個循環的初始能量。緩沖簧裝在復進簧導桿內,與復進簧隔開。這個設計也來自MP38/40沖鋒槍。不過MP38/40沖鋒槍的復進簧和緩沖簧通過中間件隔開并組合在一起,安裝在擊針座尾端的伸縮桿內,由于這一設計的復雜性和家鄉軍的簡陋條件,波蘭設計師們再次采取逆向思維,他們將2個彈簧都安裝在槍機后方,復進簧安裝在復進簧導桿外,緩沖簧安裝在復進簧導桿內。

“閃電”沖鋒槍的扳機機構設計非常簡單,近乎粗糙,但還是有扳機保險。保險位于扳機護圈內,前端插入扳機組件外殼的凹槽中,從而鎖住扳機。要操作扳機,射手必須將手指插入保險和扳機之間并前推扳機保險。除扳機保險外,該槍沒有其他保險設置。顯而易見,這種扳機保險設計非常容易發生故障,在華沙起義的戰斗中,經常發生“閃電”沖鋒槍撞到堅硬物體表面走火的情況。

8trOw0rDlqttrUvPnVhKHg==

8trOw0rDlqttrUvPnVhKHg==“閃電”沖鋒槍的折疊槍托有2根鋼板撐桿和1個鋁制抵肩板。由于槍托設計成折疊在機匣下方,其長度只能由機匣的尺寸決定,不幸的是對于普通身高的射手來說,槍托過短,這點暴露了兩名工程師輕武器設計經驗的不足。如果槍托設計成折疊在機匣頂部或側面,使用起來就可以更方便更舒適。考慮當時的環境和條件,人機工效實在是奢侈品。

“閃電”沖鋒槍的瞄具也很簡陋,采用覘孔式照門和倒V形準星,明顯是照搬司登沖鋒槍的瞄具。這在當年并不奇怪,因為波蘭軍隊本來就沒有大量裝備沖鋒槍,而小批量試用的沖鋒槍也均未使用覘孔式照門。事實上,直到1980年代PM-84 Glauberyt沖鋒槍問世之前,“閃電”沖鋒槍是波蘭軍隊第一款采用覘孔式照門的制式武器。

“閃電”沖鋒槍的彈匣為典型的德國施邁瑟沖鋒槍彈匣,采用雙排單進設計,德國的MP28、MP38/40/41沖鋒槍、英國的司登和蘭徹斯特沖鋒槍、美國的M3沖鋒槍和蘇聯的PPSh-41沖鋒槍均采用這種彈匣。其特點是彈匣主體寬大,內有交錯排列的槍彈,頂端呈錐形,將兩排彈引導至抱彈口位置進彈。“閃電”沖鋒槍也可以通用司登沖鋒槍的原裝彈匣,但受到當時空投能力的限制,家鄉軍手頭上的司登彈匣并不多。同樣是因為生產條件和原材料的限制,地下工廠生產的彈匣經常出現供彈故障,主要原因是制造托彈簧的鋼絲質量低劣。

瑕瑜并存

戰后多年來,“閃電”沖鋒槍經常被誤認為是德國制造。在很多文章中,雖然作者承認該槍的波蘭血統,也經常錯誤地認為其只是司登沖鋒槍的仿制品。“閃電”沖鋒槍之所以使用司登沖鋒槍的彈匣和槍管,是因為當時其彈匣和槍管已經在地下工廠大量生產,選擇它們純粹是出于簡化后勤的因素,而不是為了仿制。

作為一款由非專業人士設計、占領區地下作坊制造裝配的沖鋒槍,“閃電”沖鋒槍雖然緩解了波蘭家鄉軍武器缺乏的難題,但也不可避免地帶有很多先天缺陷:由于大量使用螺釘作為連接件和固定件,士兵們需要耗費大量時間進行拆卸和組裝;螺釘的螺紋很容易沾染堆積灰塵,尤其是在城市巷戰的條件下;由于原材料質量低劣,各種零部件在拆卸和組裝過程中經常發生斷裂。最要命的是鋁制槍管護罩,其設計初衷除了固定槍管外,另一個目的是為了槍管的快速散熱,實際上家鄉軍士兵手頭的上的彈藥根本達不到讓沖鋒槍連續發射到槍管發紅的程度。鋁制槍管護罩有2個致命的硬傷:首先,其銀色外觀容易反光,會暴露射手的位置,華沙起義留下的很多照片和紀錄片都證明了這一點;其次,護罩通過螺紋固定在鋼質機匣前端,如果污垢堵塞和磨損螺紋,那么強度更低的鋁制槍管護罩就會被劃傷和撕裂,隨著射擊時的劇烈振動,最后導致護罩完全斷裂,沖鋒槍也無法使用,只能被迫丟棄。

瞄具也是個問題。覘孔式照門固定在上機匣尾蓋上,位于下機匣的燕尾狀突出部分的頂部,倒V形準星用螺紋固定在上機匣前端的槍管套上。覘孔較大,準星較小,瞄準時很難精確地將準星位于覘孔式照門的中心,加之準星和照門分別在不同部件上,粗糙的加工加上射擊的振動,導致射手難以精確瞄準,很難命中30m以外的目標。戰后,曾經有武器研究人員對這個硬傷做了改進,將照門和準星都安裝在上機匣上,從而使射擊更加準確。

另外,“閃電”沖鋒槍的拉機柄設計非常復雜,用螺釘固定在槍機上,也未設計上膛后防止意外解脫的保險裝置,造成“閃電”沖鋒槍很容易走火。

但總體而言,對于兩位完全沒有武器設計經驗,僅憑一腔熱血和相關機械知識的工程師來說,“閃電”沖鋒槍作為他們的處女作,仍然是一款價值之作。“閃電”沖鋒槍雖然是地下作坊的產物,但現存的樣品顯示出它較高的裝配標準。在被占領城市的地下工廠大規模設計、生產、組裝、試射、儲存、運輸并向全國范圍的家鄉軍發放數百支沖鋒槍,其本身就是組織工作的一個奇跡。二戰時期只有歐洲其他各國仿制的司登沖鋒槍才能在數量上與“閃電”沖鋒槍比肩,但它們都只是單純的仿制而非原創設計。

尾聲

1944年7月22日,轉入反攻階段的蘇聯紅軍在波蘭的盧布林建立了親蘇政府,而家鄉軍則接受設在倫敦的波蘭流亡政府的指揮。為了證明實力、鼓舞士氣,并搶在蘇聯紅軍之前光復首都,波蘭家鄉軍在8月1日發動了華沙起義。

然而這個時間選得大錯特錯,當時蘇聯紅軍雖然已經兵臨華沙城下,但在經過為時兩個月、縱深長達700km的“巴格拉季昂”攻勢連續作戰之后,其進攻勢頭已經大大減弱,亟待休整。而德軍則開始加強維斯瓦河沿岸的防御,所有部隊都在通過華沙這一交通樞紐調遣,這使得華沙及其周圍的德軍實力幾乎在一夜之間翻了一番,多達2個裝甲師,其中就包括最精銳的“滅火隊”赫爾曼·戈林裝甲師。

面對武器裝備和兵員素質都遠超自己的德軍,家鄉軍的孤注一擲無異于以卵擊石。慘烈悲壯的華沙起義在堅持63天后宣告失敗。雖然確切的傷亡人數至今不詳,但據估計約有16000名波蘭抵抗組織士兵犧牲,6000人重傷。此外有150000~200000波蘭平民死亡,其中大部分死于戰后的大屠殺,華沙城更是幾乎被夷為平地。

幸運的是,“閃電”沖鋒槍的兩名設計師瓦茨瓦夫和塞韋林都在戰爭中幸存下來。瓦茨瓦夫先后4次獲得波蘭政府頒發的佩劍十字勛章,于1956年去世,享年53歲。塞韋林在戰后住在華沙東部的Saska K?pa,一直到1993年才去世,享年90歲。2014年11月8日,波蘭政府在他故居門口樹立一塊紀念碑,以銘記他的歷史功績。同年,由Victorii Marinov拍攝的紀錄片“B?yskawica”向世人詳細介紹了這一款沖鋒槍,及兩位設計師和制造團隊背后的故事。

編輯/魏開功