皖北城市群碳排放脫鉤效應分析

摘 要:工業化推動了城市的發展,同時產生大量的碳排放,而碳排放增加所導致的全球氣候變暖問題逐漸成為國內外關注的焦點。皖北城市群經濟實力不強、工業化水平較低、城鎮化發展滯后、產業層次相對較低、能源消耗大等都是皖北城市群低碳發展所要面臨的問題。為了探究皖北城市群綠色低碳發展路徑,本文利用Tapio脫鉤模型研究2010-2019年皖北城市群碳排放與經濟增長之間的關系,結果表明碳排放量小幅上升和碳排放強度整體下降,皖北城市群普遍脫鉤,但仍會出現負脫鉤的狀態。

關鍵詞:經濟增長;碳排放量;碳排放強度;Tapio脫鉤模型

一、引言

黨的二十大報告中,習近平總書記提出要加快發展方式綠色轉型,實行綠色低碳的生活方式,包括深刻認識加快發展方式綠色轉型的意義,認真落實加快發展方式綠色轉型的重點任務,大力營造加快發展方式綠色轉型的環境。“十四五”時期,我國生態文明建設進入了以減少碳排放為重點的戰略發展方向。而安徽省擁有非常豐富的化石能源儲量和煤炭礦產,但是在經濟增長的過程中不可避免這些能源的消耗,如何實現經濟發展并實現低碳可持續發展是安徽省面臨的主要問題。安徽省地處長三角城市群,全省劃分皖南、皖中、皖北區域,皖北區域與同省皖南、皖中區域相比發展較落后,且皖北城市是長三角欠發達區域,工業化水平較低、城鎮化發展滯后、產業層次相對較低等問題突出,但是皖北的常住人口較多,國土面積較大,有很大的發展空間和潛力。研究皖北城市群碳排放與經濟增長的關系就顯得尤為重要。

目前有很多文獻基于Tapio脫鉤模型去研究碳排放與經濟增長的關系,例如:孫秀梅等對我國山東省的碳排放和經濟增長在時間和空間上的聯系進行了分析,并提出了山東省在不同時期的碳排放和經濟增長之間存在著較大的差異[1]。刑鵬等圍繞安徽省1995-2014年八大能源的碳排放總量數據,構建脫鉤模型分析經濟增長與碳排放之間的關系,結果表明安徽省碳排放與經濟增長之間在大部分年份中呈現出弱脫鉤狀態,與實現強脫鉤還有一段距離[2]。黃展利用脫鉤模型從能源結構、能源消耗強度和碳排放強度方面分析湖北省2001-2014年間經濟增長與碳排放之間脫鉤關結果表明湖北省在此期間經濟增長與碳排放絕大多數處于弱脫鉤狀態,并有向強脫鉤轉變的趨勢[3]。張麗瓊等運用脫鉤理論探究我國農業碳排放強度與農業經濟發展間的脫鉤狀態,指出強脫鉤狀態的省份在空間格局上逐漸占主導地位,替代了弱脫鉤狀態的省份[4]。

綜上所述,我國學者對不同省份的碳排放與經濟增長之間的關系的研究較多,但對皖北城市群的研究較少,本文通過收集皖北城市群6個地級市碳排放的相關數據,通過Tapio脫鉤模型研究皖北城市群碳排放與經濟增長的關系,對皖北城市群的經濟發展和碳減排提供一定的參考價值。

二、研究方法與數據來源

(一)研究方法

1.碳排放強度

碳排放強度是指單位GDP的二氧化碳排放量,其計算公式為:

碳排放強度=碳排放量/GDP

碳排放強度越大,代表碳排放效率越低,技術水平越低;碳排放強度越低,代表碳排放效率和技術水平越高,即在獲取更高產出的同時,碳排放更少。

2.碳排放脫鉤模型

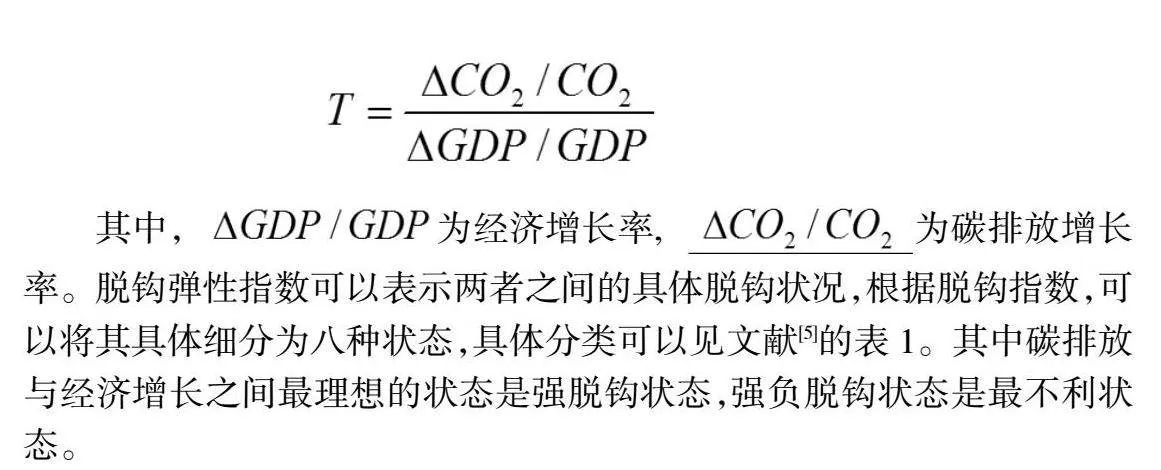

碳排放脫鉤效應分析是為了探究經濟增長和資源消耗或環境污染之間的關系。Tapio脫鉤模型通過計算脫鉤彈性指數T,分析經濟增長于碳排放之間的關系,其計算公式為:

其中,為經濟增長率,為碳排放增長率。脫鉤彈性指數可以表示兩者之間的具體脫鉤狀況,根據脫鉤指數,可以將其具體細分為八種狀態,具體分類可以見文獻[5]的表1。其中碳排放與經濟增長之間最理想的狀態是強脫鉤狀態,強負脫鉤狀態是最不利狀態。

(二)數據來源

本文對皖北城市群碳排放與經濟增長的時空演變及脫鉤效應分析,采用皖北6市宿州、淮北、蚌埠、淮南、阜陽、亳州2010-2019年的相關數據。其中碳排放量數據來源于《中國碳排放核算數據庫CEADs》,GDP數據從《安徽省統計年鑒》或各市的統計年鑒中獲得。

三、實證分析

(一)碳排放量和碳排放強度分析

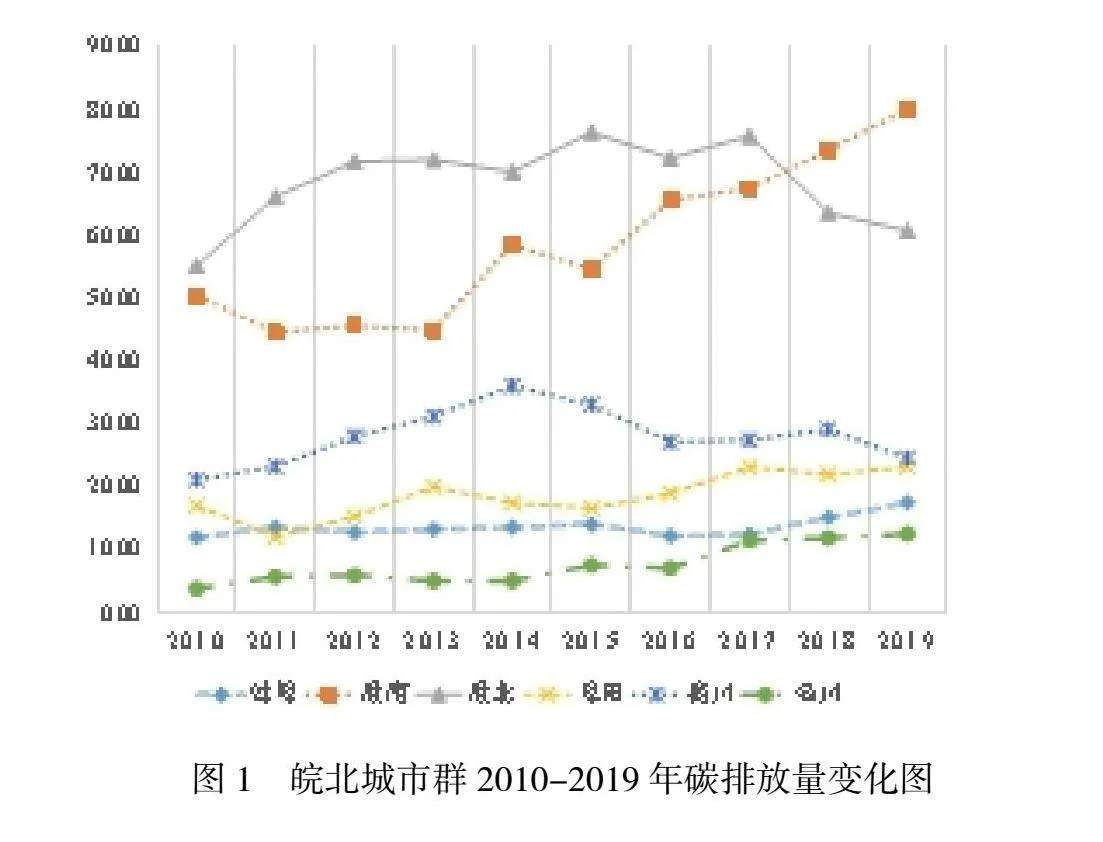

碳排放量是衡量低碳經濟的最直觀的指標,低碳經濟的發展目標就是要實現碳排放量有效降低。本文根據皖北城市群2010-2019年的碳排放量數據,將其繪制成折線圖(圖1)。從圖1可以看出,皖北城市群的碳排放量從2010年到2019年呈現增長趨勢,亳州市的碳排放量年均增長率為1.59%,蚌埠市的碳排放量年均增長率為4.37%,阜陽市的碳排放量年均增長率為4.61%,這三個城市碳排放量增長率較小。宿州市的碳排放量年均增長率為5.33%,從2014年開始呈現下降趨勢。淮南市的碳排放量年均增長率為8.36%,碳排放量增長率最大。淮北市的碳排放量年均增長率為3.13%,從2017年開始呈現下降趨勢。其次,淮北市、淮南市的碳排放量一直處于較高水平,宿州市、阜陽市、蚌埠市的碳排放量處于中等水平,而亳州市的碳排放量一直處于低水平。

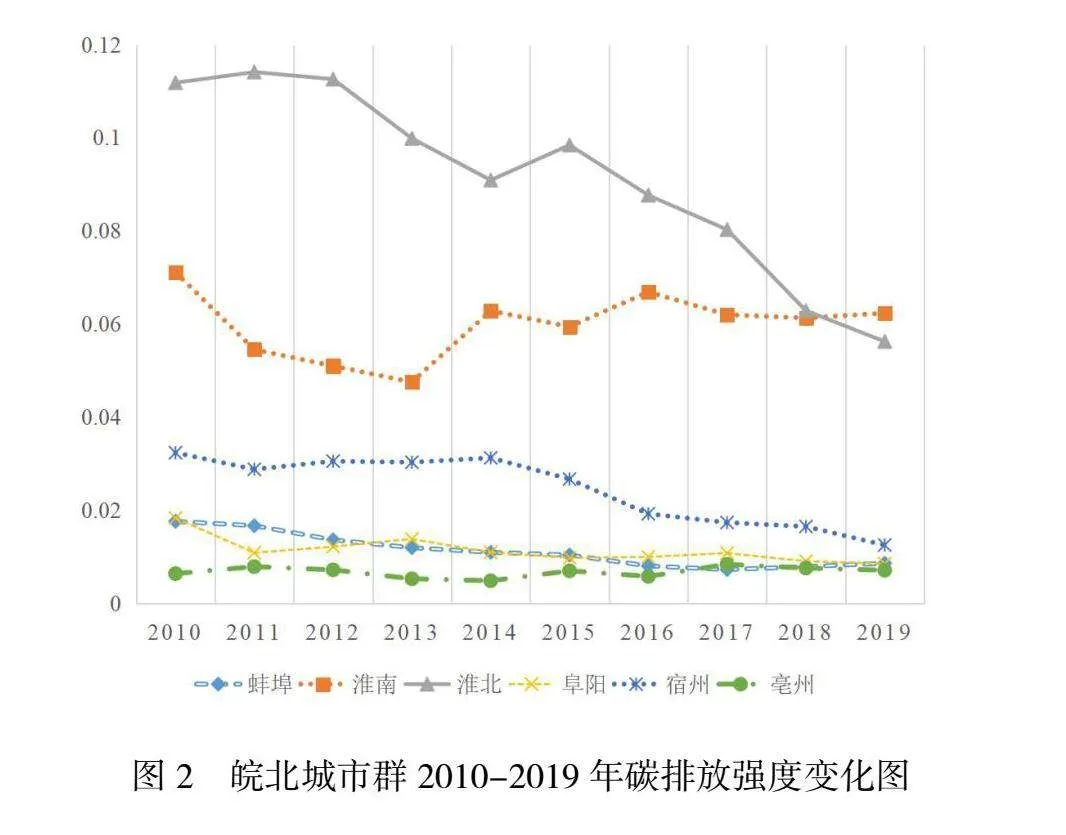

碳排放強度可以反映技術進步與碳排放效率的關系,本文繪制皖北城市群碳排放強度趨勢圖(圖2)來分析皖北城市群的碳排放差異。從圖2可以看出,亳州市、阜陽市和蚌埠市的碳排放強度從2010年到2019年的變化趨勢比較平緩,且碳排放強度相近。宿州市碳排放強度從2010年0.032百萬噸/億元到2019年變化為0.013百萬噸/億元,總體呈現下降趨勢,下降趨勢較快。淮北市2010-2019年的碳排放強度整體呈現下降趨勢,從2010年0.112百萬噸/億元到2019年下降到0.056百萬噸/億元,下降趨勢較明顯。淮南市在2010-2013年的碳排放強度呈現下降趨勢,從0.071百萬噸/億元下降到0.048百萬噸/億元,2011年的下降趨勢較為明顯,2013-2019年呈現上升趨勢,上升到0.062百萬噸/億元,上升趨勢較為平緩。其次,亳州市、阜陽市、蚌埠市和宿州市的碳排放的強度都低于六個城市碳排放強度的平均值,淮南市和淮北市的碳排放強度高于平均值。

皖北城市群的碳排放量和碳排放強度呈現明顯的差異,淮北市和淮南市碳排放量和碳排放強度都較高,但是淮北市的碳排放量和碳排放強度都有下降趨勢。宿州市、阜陽市、蚌埠市的碳排放量處于中等水平,但是宿州市的碳排放強度在2010-2015年處于較高水平,而阜陽市和蚌埠市的碳排放強度較低。亳州市的碳排放量和碳排放強度都處于較低水平。

(二)碳排放脫鉤效應分析

本文利用Tapio脫鉤模型對2010-2019年皖北城市群碳排放與經濟增長的關系進行分析得到脫鉤彈性指數,見表1。從表1可以看出,蚌埠市在2010-2017年間強脫鉤和弱脫鉤相互轉化的過程,脫鉤狀態較為穩定,但在2018和2019年處于擴張負脫鉤狀態,表明經濟增長,碳排放增加,碳排放增加的幅度大于經濟增長的幅度。淮南市在2010-2013年從擴張負脫鉤狀態到強脫鉤狀態,在2014-2019年的脫鉤狀態變化明顯不穩定,呈現強負脫鉤—衰退脫鉤—擴張負脫鉤—弱脫鉤—擴張連接—擴張負脫鉤的變化狀態。淮北市的脫鉤狀態變化呈現出擴張負脫鉤(2010)—擴張連接(2011、2012)—脫鉤(2013、2014)—擴張負脫鉤(2015)—脫鉤(2016~2019)。阜陽市的脫鉤狀態變化呈現出強脫鉤(2010、2011)—擴張負脫鉤(2012、2013)—強脫鉤(2014、2015)—擴張連接(2016)—擴張負脫鉤(2017)—脫鉤(2018、2019)。宿州市在2010-2014年呈現擴張負脫鉤—弱脫鉤—擴張負脫鉤—擴張連接—擴張負脫鉤,2015-2019年一直處于脫鉤狀態。亳州市在2011、2015、2017年處于擴張負脫鉤狀態,其余年份都是處于脫鉤狀態。

四、結論與建議

(一)結論

本文對皖北城市群2010-2019年的碳排放強度和碳排放脫鉤效應進行分析,探討碳排放與GDP之間的關系,得到以下結論:

1.皖北城市群整體碳排放量上升,碳排放強度下降,發展經濟的同時,提高了技術效率。淮南市和淮北市碳排放量及碳排放強度相對較高。由于淮南市和淮北市是能源型城市,但是淮北市在經濟轉型過程中,有效地控制碳排放量的同時,提高了技術效率,碳排放強度下降。宿州市的碳排放量和碳排放強度處于中等水平,由于宿州市是重工業城市,但是宿州市大力發展科技產業,從2015年開始碳排放量和碳排放強度都呈現下降趨勢。阜陽市、蚌埠市的碳排放量呈現小幅上漲,碳排放強度處于較低水平且處于下降趨勢。亳州市的碳排放量和碳排放強度都較低。對于碳排放量和碳排放強度的控制,與地方的經濟發展方式有緊密的聯系。

2.皖北城市群普遍脫鉤,仍會出現負脫鉤的狀態。2010年,蚌埠市,阜陽市、亳州市的碳排放與經濟增長呈現脫鉤狀態,淮南市、淮北市、宿州市處于擴張負脫鉤狀態,到2019年淮北市、阜陽市、宿州市和亳州市處于脫鉤狀態,淮北市和宿州市實現強脫鉤狀態,經濟發展的同時,碳排放量得到了有效的控制,蚌埠市和淮南市處于擴張負脫鉤狀態,經濟增長的同時碳排放也增加。脫鉤狀態會受地方經濟發展情況和地方有關節能減排政策的影響,與實現理想的強脫鉤狀態還有一段距離。

(二)建議

對于實現低碳經濟發展,促進經濟增長與能源碳排放的強脫鉤,提出以下建議:

1.合理使用能源,開發新綠色能源。碳排放的主要來源是能源消耗產生的,安徽省主要是依靠煤能源來發展經濟,尤其是皖北地區的兩淮煤礦一直堅持重化工業,對能源的消耗量較大,碳排放水平較高。在發展經濟的同時,降低能源的消費量,減少石油、天然氣等碳排放量高的能源的使用,然后開發新的綠色能源,例如可以采用風力發電、水力發電,而不是主要依靠火力發電。同時也要注意節約能源,因為能源的消耗就會產生二氧化碳的排放,合理充分的利用應該用的能源,也能緩解碳排放的壓力。

2.優化產業結構,促進經濟轉型升級。第二產業主要是以工業為主,第三產業主要是以服務業為主,發展低碳經濟時需要改變經濟的增長方式,優化產業結構,增加第三產業的比例,促進第二產業和第三產業共同發展,以回收處理工業污染的企業來抵消工業碳排放量,提高工業生產的技術水平,減少二氧化碳的排放。

參考文獻:

[1] 孫秀梅,張慧.基于脫鉤模型的山東省碳排放與經濟增長的時空關系研究[J].資源開發與市場,2016,32(02):131-134+128.

[2] 邢鵬,肖瑤.安徽省碳排放與經濟增長脫鉤實證分析[J].黑龍江工業學院學報(綜合版),2017,17(11):62-66.

[3] 黃展.湖北省碳排放與經濟增長脫鉤分析[J].科技和產業,2018,18(02):14-21+26.

[4] 張麗瓊,何婷婷.1997-2018年中國農業碳排放的時空演進與脫鉤效應——基于空間和分布動態法的實證研究[J].云南農業大學學報(社會科學),2022,16(01):78-90.

[5]郭炳南,林基,劉堂發.長三角地區二氧化碳排放與經濟增長脫鉤關系的實證研究[J].生態經濟,2017,33(04):25-29.