于天地間留下生命的色彩

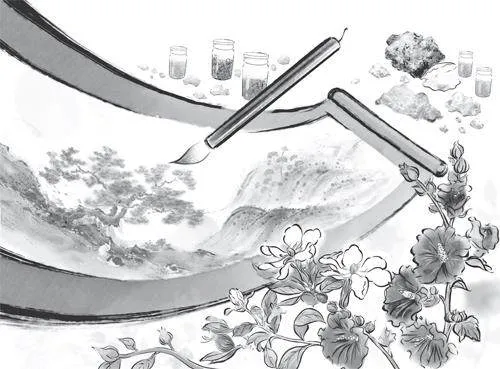

去看敦煌壁畫,畫中藍色的部分來自青金石,這種礦石產自阿富汗,它們被背負在駝背上,由商隊跨越帕米爾高原帶入中國,變成了菩薩身后的背光;同樣,在歐洲,只有圣母的裙子,才能用這種藍色來畫——在漫長而黑暗的中世紀,多數人穿著灰黑色衣服,藍色是最昂貴的顏料。

既然很多古代顏料都來自礦石,我干脆跑到地質博物館去看石頭。

用來染藍的藍銅礦,晶體原來是深邃的紫色,燦然生輝;雌黃是沉著的姜黃,沉積在石表;色澤鮮翠的孔雀石很是尊貴,它有一個單獨的圓形展臺。在國博,我曾經見過放在盒子里的孔雀石粉末,古埃及人拿它涂眼影。

還有綠松石——《戴珍珠耳環的少女》電影版里,有維米爾畫畫的片段,他的畫室雜亂如工坊,堆滿朱砂、蓖麻油、綠松石……這些可不是雜物,而是等待研磨、溶解、勾兌的顏料來源。文學家動用幾個形容詞就可以抵達的美,畫家得經過大量的勞動。

出了博物館,路邊有一棵明艷如火的石榴,它也是染色劑——很多顏色,都來自植物。“凡染,大抵以草木而成,有以花葉,有以莖實,有以根皮。”

感冒了,我吃板藍根,它也是一種藍色染料;童年的午睡中,臉上罩著槐樹的樹蔭,那槐花蕾煮汁,就可以染成松花箋;初夏,總要應季插一把梔子花,它是染黃色的顏料……

我們的祖先, 就是這樣,一點點地,得到了一個脆弱但日趨艷麗的色彩世界。

對美的向往、執著,把那美麗的顏色,從天地之間,不管是礦石還是花草之中,提取出來,抓住它,再頑強地挽留在紙上和衣襟、語言詞匯中,人類的這種生命熱情,深深打動著我。

最近重看賈曼的書,他是英國的前衛導演,當得知自己罹患重癥,只能存活幾年之后,他去海邊買了一個小房子,精心栽培了一個紅飛翠舞的美麗花園。

他是如此深愛色彩,在他的回憶錄《現代自然》里,繽紛的視覺化語言俯拾皆是:“萬物都渴望雨水降臨,開著紫花的牛蒡渾身無力,灰苔如同我腳下的泥土一樣剝落。唯有金黃的澤菊和閃亮的蛺蝶,一起慶祝著這長長的夏季。”

我一遍遍地翻看《賈曼的花園》那本攝影集。花園位于一個突出的海岬,靠近核電站,海水被石油污染成黑色。這個園子不是友好的邀約,而是對峙的張力:紫羅蘭和紫甘藍盛放的土坑,其實是“二戰”遺留的地雷坑;犬薔薇的攀援架,則是戰時防坦克的鐵絲圍籬。

而最大的對比色,則來源于賈曼本人:一個慢慢被蝕空生命的患者和花種的越來越多、日益絢爛的花園。

我反復想象著賈曼,凌晨4點的醫院,死去的病友身邊,他奮筆疾書,死前,他幾乎喪失視力,被黑暗吞噬之前,賈曼終于完成了一本關于顏色的書:《色度》。在他最后的視網膜上成像的,是這個明亮的幾乎刺破天地的花園。

我又看到了那個在北魏年間,漫天黃沙中,用駱駝千里跋涉扛來的青金石,為菩薩畫上背光的滿臉虔敬的工匠——人類亙古渴望光明和色彩,無論死亡的幽谷多么陰暗,也要頑強地在天地間留下一點生命的璀璨。這也正是人所能有的尊嚴和努力。