以短視頻為媒:物質性變更下的知識感知重塑及其社會文化效應

【摘要】作為知識傳播的新型基礎設施,短視頻以其強大的媒介邏輯與知覺技術形塑了互聯網知識傳播規則,并促使用戶涵養出新的感知結構與行為模式。這種新的知識傳播規則和感知模式在加深用戶對知識速成與知識娛樂化追求的同時,也造成了知識權威體系遭受沖擊、思維淺薄化、“知識鴻溝”加劇等社會文化效應。在對知識類短視頻進行研究的過程中,媒介物質性分析視角的運用能夠從媒介裝置的底層原理中理解和把握某種社會文化現象形成的原因,同時也為媒介批判研究開辟出更為本質直觀的批判路徑。

【關鍵詞】知識 短視頻 媒介物質性 感知結構 媒介化

【中圖分類號】G206 【文獻標識碼】A 【文章編號】1003-6687(2024)11-059-07

【DOI】10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2024.11.008

作為互聯網、算法與視頻領域的一次集成式創新,短視頻是視頻傳播與智能技術結合的典型媒介表征,其通過對視頻傳播容量與時間的壓縮,以及內容與用戶的精準分配極大地提升了信息傳播效率。短視頻平臺早期的開發重點在泛娛樂領域,隨著國家政策的引導與市場需求的提升,知識類短視頻應運而生。2020年被稱為知識類短視頻爆發元年,短視頻平臺在內容布局上紛紛推出知識板塊,通過多種方式助力知識類短視頻發展。知識類短視頻旨在幫助用戶在短時間內解決信息不對稱等問題或習得某項技能,其視頻化呈現形式擺脫了網絡媒介以文字和聲音為主的知識傳播狀態,突破了單純將線下課堂內容轉移至線上的傳播模式。借助互聯網與智能算法技術,短視頻已經激活和滲透到社會各個領域,成為用戶求知實踐中重要的基礎設施。作為知識傳播新載體,短視頻具有獨特的組織邏輯和建構力量,它不僅有助于生成新知識,帶動知識產業邊界與知識生產權力的調整,還動搖了社會固有的求知秩序,涵養出新的感知結構與行為模式。

一、短視頻介入知識傳播的物質性運作

隨著媒介理論的建構和發展,媒介的內涵已不再限于工具屬性或機構屬性的功能主義范疇,而是以連接性和中介性為根本特征,在對技術與主體、物質與內容、模擬與現實等二元觀念的思辨中,形成了一系列新興的媒介觀念。[1]物質性研究關注隸屬于物本身且區別于人類意圖的“固著性”對人類社會建構活動的作用,[2]將媒介物視為一個占主導地位的社會配置與運算體系,強調釋放媒介自身的能動性,認為主體與客體之間彼此平等、互相聯結,媒介技術在符號表征、文化傳遞、社會運行中占據基礎性的構成角色和組織力量。因此,從物質性視角分析知識類短視頻,能夠更加本質直觀地揭示短視頻媒介對知識傳播及其秩序建構的重要意義。

1. 短視頻媒介與知識的耦合

文化研究學者哈特利依據知識的確定性區分出人類歷史上三類不同的知識媒介,分別為:由專家系統采集和策展的圖書館、博物館等傳統知識媒介,具有專業度和確定性的中介組織廣播電視,以及由用戶共創、充滿不確定性的互聯網。[3]其中短視頻無疑歸屬于網絡知識范疇。作為知識的數字化基礎設施,互聯網在短短幾十年間便吸納了文字、語音、視頻等多種傳播形式,并且在自主改進與創新方面發展迅速。隨著移動互聯網技術的普及與社交媒體的出現,互聯網逐漸從儲存電子書、課堂錄像等傳統知識形式的數字化轉運媒介,發展為擁有搜索百科、知識問答社區、有聲讀物等多元化知識傳播形式的媒介,更新和開拓了知識的傳播空間以及用戶與知識的連接方式。至此,互聯網媒介邏輯成為操控知識結構的重要力量,實現了數字時代的媒介化轉型。

在與大數據、云計算、人工智能等信息技術的融合發展中,互聯網媒介衍生出以抖音、快手等為代表的短視頻平臺,并在自身內容進階發展過程中實現了與知識的結合,其獨特的媒介物質性與符號分配方式賦予了知識傳播以全新的邏輯。作為一套智能化數據處理系統,短視頻掌握著海量的數據收集和分配權,其算法中預置的數據處理規則既用于實現對內容分發的調整,也被作為數據收集的指標進行運算分析,通過遞歸循環產生規制知識生產、傳播乃至形塑社會的力量。知識類短視頻的出現意味著知識傳播活動與數字化、智能化媒介的糾纏程度進一步加深,虛擬媒介實踐與現實物理實踐之間的界限變得越來越模糊。比如在知識類短視頻傳播中,智能算法能夠預判甚至培養用戶的內容偏好和學習習慣,用戶只需要通過搜索、點贊等簡單操作便可以完成對算法的訓練,實現學習偏好制定和學習目標調整。

從常規教育中的書本、課堂,到電子時代的廣播、電視,再到數字時代的個人計算機及各類應用平臺的出現,媒介在更迭與演進過程中已經越來越多地承接起知識傳播的功能。如今,短視頻平臺對知識類內容的吸納拉動了知識傳播市場的空前繁榮,知識類短視頻賽道的開啟不僅是平臺對自身內容經營定位的升級,更意味著媒介對知識生產、傳播與感知結構的重塑,知識內容正集中向可視化、通俗化、碎片化,及具有高速自我繁殖力和流動性的趨勢轉化。

2. 短視頻媒介的物質性特征

在基特勒、克萊默爾等學者的推動下,媒介物質性研究得以進一步發展壯大,該研究的視角凸顯了媒介自身的主體性、中心性地位,關注媒介物質特性對社會建構活動施加的影響,強調媒介并非僅是工具和介質,而是生成、調節和組織社會的重要行動者。[4]在對載體物理意義的考察中,媒介的物質性特征具體指向滿足信息和數據生產、存儲與流動需求的物質材料、技術結構、能源供給及其社會組織方式等方面。[5]

短視頻本質上屬于智能媒體,其在呈現形式上是社交媒體的智能化延續,在物質運行的底層邏輯上,遵循著智能媒體的算法機制,其中數據、算法、算力是智能傳播的關鍵要素。短視頻平臺的運行高度依賴終端性能、移動網速以及后端計算平臺的共同支持,尤其是在與人工智能、大數據技術的深度綁定中,實現對視頻創作、內容理解、視頻推送等環節的更新升級。

在數據生產活動的支持方面,短視頻平臺利用AI算法制作出大量經過標簽化分類的特效素材,如動態貼紙效果、圖片活化處理、肢體動作識別等,為創作者提供拍攝輔助。此外,短視頻拍攝時長的限制同樣規制著內容創作,幾分鐘甚至幾秒鐘內講清一個知識點成為知識類短視頻創作的普遍規則。

短視頻拍攝是一個將現實圖像轉化為數字圖像的過程,拍攝好的視頻作品以數據形式上傳和保存到平臺的存儲服務器中,構成數據中心龐大的數據庫,在此期間,平臺后臺會對視頻內容進行“打標注”處理,進而交由人工智能進行深度學習。人工智能基于對視頻內容與用戶特征的分析理解,根據由代碼程序提前定義和設計好的內容分發模式完成對視頻內容的自動化精準推送。

從總體上看,短視頻從數據生成到分配流通已經深度融入了智能運算系統的語法特征,視頻內容、用戶信息均以數據的形式保存處理,程序邏輯、運算代碼成為內容分發的指令,也構成了短視頻的基本物質性特征。

3. 短視頻媒介的知識配置

短視頻對知識的配置滲透于其生產方式、傳播形式、內容分發與價值評估等各個環節。在內容生產方面,知識類短視頻高度智能化、自動化的編輯制作系統大大降低了用戶內容生產所需的媒介技藝,為內容生產提供了良好的媒介物質性基礎和更高的行動者卷入度。知識類短視頻低門檻、高智能的制作方式基本打破了知識生產的專業性考驗及年齡邊界,從事知識生產與傳播的主體不再局限于集體組織起來的知識權威,而是日益廣泛地從社會生活的不同領域吸納新成員,去中心化的內容生產模式極大拓寬了知識來源。

在傳播形式上,音視頻化的呈現形式相較于單純的文字或聲音描述具有更強的內容包容度和感知易用性,有利于拓寬知識本體的內容邊界與呈現形態,能夠有效激活知識長尾市場。從美食、美妝到手工制作,從科學實驗到情感疏導,短視頻生動高效的表達形式可以在短時間內完成知識普及。此外,在拍攝時長受限以及內容隨機推薦的規則下,短視頻內容主要以碎片化形式呈現,且每段視頻彼此獨立。這不僅是由于平臺考慮刷新率、上傳速度等技術因素,更重要的原因在于,碎片化內容契合了效率社會中信息加速流通的需求,減輕了用戶需要理解上下文邏輯和通篇閱讀的負擔。此外,接收流暢且具有高信息密度的知識傳播能夠為用戶帶來一種成功獲取知識的愉悅感和滿足感。

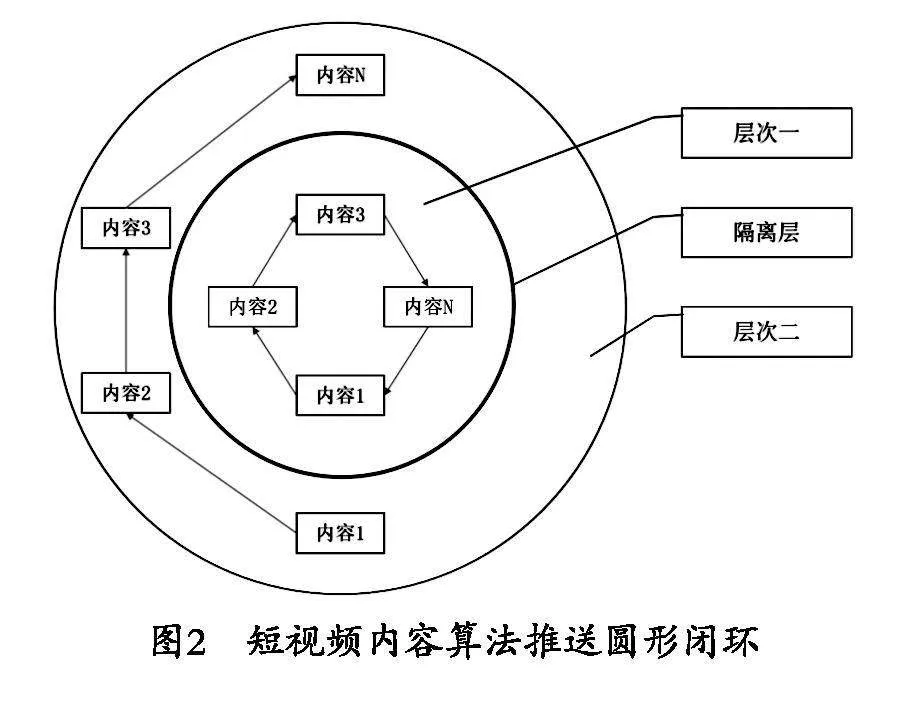

在內容分發環節,短視頻平臺主要采用流量池疊加推薦規則,強調用一批老用戶找到更多新用戶。即當一條視頻發布后,推送系統會將內容優先推薦給用戶粉絲、通訊錄好友等,通過綜合評估作品在第一輪推薦中的轉發量、評論量和點贊量,分發系統會將播放效果好的視頻再次投入流量池進行更大范圍的分發,而表現較差的視頻則失去了被推薦的機會(見圖1)。[6]這一推送規則主要關注的并非視頻內容,而是更多地通過用戶反饋進行推薦,有利于依據用戶的內容偏向和使用習慣進行精準推送,實現從“人找知識”到“知識找人”的轉變。不過,這一模式也會不可避免地造成知識類內容為獲取更多流量而消解掉內容的嚴肅性與系統性等問題。

二、媒介物質性更新撬動知識感知結構變革

媒介物質性視角指向媒介物理特質之于社會文化的改造,隨著媒介化社會發展的進一步深入,媒介已經徹底滲透到人們的日常生活中,成為具有強大形塑力的基礎設施,這意味著一種媒介技術體系的配置方式幾乎可以決定擁有何種社會文化。因此,在對媒介物質性的把握中,一方面要理解媒介如何以其特質配置知識,另一方面還要關注行動者之間如何在交互中構建關系。物質技術與人的交互往往包含并預設了某種價值觀念和期待偏好,其在依存于媒介實踐和社會語境的同時,也反作用于社會現實,潛移默化地影響著人們的認知觀念與社會實踐活動。因此,在以媒介物質性視角分析知識類短視頻與用戶的交互關系時,不僅要關注數字形式載體及信息的存在方式,還要理解媒介的物質性特征如何與用戶的感官、思維和情緒等建立聯系,進而影響人們對于知識內容、形式、獲取方式等方面的感知與理解。

1. 內容感知:知識濃縮與高刺激傳播

媒介的物質性更替影響著用戶對知識內容的感知。作為一套集合視聽傳播和智能化數字系統的知識傳播裝置,短視頻更新了互聯網知識內容的表達方式和傳播情境,在知識豐富性、難易程度、內容密度以及知識傳授環境與生產模式等方面改變了用戶的感知結構。

首先,知識類短視頻的視聽化表達形式決定了其擅長呈現多元知識類型,圖像、文字、音樂等元素的組合有利于充分調動用戶多維感官協同運作,改變用戶對知識內容難易程度的感知。在短視頻中,除了包含可以用口播講述的知識外,一些經驗性的、不易用文字和語言表達的實操性知識也可以通過畫面展現出來,比如書法繪畫、化妝手法等,有效增強了知識內容的可見度和流通能力。此外,短視頻中的知識大都具有較強的可模仿性和觀賞性,不需要了解其中的原理便可直接上手操作,比如家電維修、拍照技巧等。這類即學即用的知識能夠使用戶在短時間內看到成效,獲得欲望和情緒的正向反饋,有利于激發用戶的學習動力。

其次,知識類短視頻改變了用戶對知識密度的感知。在用戶的普遍認知中,知識是具有高價值和稀缺性的內容,知識含量的多寡是衡量內容價值和社會意義的重要指標。因此,盡可能多地提供知識對于滿足用戶高質量內容消費具有重要意義。知識類短視頻為用戶認識世界、了解世界提供了便利的媒介基礎和海量的信息內容,在信息密集龐雜的短視頻平臺中,知識內容在種類和數量上都得到了明顯提升,并且成為用戶進行淺層學習的重要來源。短視頻注重在短時間內實現信息內容的密集化傳播,通過視頻加速、組合等手段保證了知識點的集中呈現,與此同時,相似內容推薦也可以幫助用戶在不同視角、不同話語中把握知識點。

此外,知識類短視頻還改變了用戶對知識內容傳授環境和結構模式的感知。知識類短視頻存在于娛樂化、商業化、社交性等雜亂無章的高刺激傳播環境,用戶在獲取知識的過程中隨時可能被高刺激信息轉移注意力。因此,在知識類短視頻的生產過程中,生產者為吸引用戶的注意力,通常會采用“結論或問題前置+觀點論證或闡釋+總結或回顧觀點”這種固定化的結構模式,先通過結論或問題前置吸引用戶,再針對某個認知盲點或痛點問題進行密集的觀點輸出。

2. 體驗感知:趨易避難與感官至上

知識類短視頻之所以受到資本與市場的追捧,不僅由于其擁有政策與技術的合力支持以及龐大的市場需求,還因為知識類短視頻本身契合了人腦避難趨易、急于求成的認知慣性。從本質上看,知識類短視頻并沒有擺脫泛娛樂、商品化屬性,大部分知識類短視頻的創作機理依然沿用著泛娛樂傳播慣用的制造新奇、沖突和落差等手法,擅長營造一瞬間的感官刺激。知識在其中作為一個個散落的點,需要依賴出彩的金句等語言表達、震撼視聽的圖像或音樂等元素進行組合敘事。在商業化、娛樂化氛圍濃重的傳播環境中,短視頻平臺的運作機制不能容忍單調乏味,知識類短視頻需要盡可能地提供易于被用戶接受的具有高刺激、無須深度思考的學習體驗。

在追求感官體驗至上的短視頻消費美學中,用戶可以通過自主點贊、關注等操作來篩選和接收自己樂于相信的內容,通過點踩、屏蔽等操作過濾掉自己不感興趣的內容。相比于傳統教育中嚴肅的、具有強制性的知識獲取模式,觀看知識類短視頻更具有自主性、非正式性和輕松快樂的學習體驗。這種知識消費模式符合人性趨于享樂的選擇慣性,短小密集的知識呈現很容易使用戶產生即刻獲得的求知滿足感。通過短視頻進行知識消費往往是用戶在面臨知識焦慮時的應激性對抗行為,是一種既能娛樂又可以學到一些知識的自我安慰,這也正是平臺不斷傳遞并強加給用戶的觀念。

作為一種產品,知識類短視頻追求在短時間內實現效果轉化,其淺表的內容表達和以用戶偏好為中心的內容分配方式能夠有效增強用戶的消費動力和滿足感。如今,知識類短視頻越來越多地扮演起課外輔導老師甚至是學習規劃者的角色。借助平臺對內容的精準匹配,用戶可以即時、任意地與各類知識及其生產者建立連接,無須承擔現實交往的關系成本,縮短了獲取知識的時間。

3. 時間感知:知識速成與高效悖論

媒介技術的發展不斷更新人們對時間的感知和操縱能力,在講求效率的現代社會,人們為追求單位時間內的高效產值,不斷嘗試最大程度地利用和開發時間。短視頻之所以能夠躋身主流媒介消費方式并成為知識領域視頻制作者搶占的目標,正是由于其物質性運作機制與效率社會中的時間加速狀態相契合。

在媒介使用經驗中,用戶對時間的感知具體表現為對時間長度的感知和對時間效率的感知。[7]首先,短視頻內容體量小、播放耗時短,因而便于用戶對碎片時間的充分利用以及對迫切需求的即時滿足。在對時間的操控中,短視頻遵循著以壓縮播放時長來加速內容展示的制作規則,以期用戶能夠在短時間內獲取知識、增長見識、提高技能。因此,短視頻中的知識傳播拋棄了“打基礎”“重過程”等傳統的、長時耗的知識學習模式,更加注重“秒懂”“速成”的知識傳播效果。

其次,短視頻精準高效的內容分發模式能夠在短時間內預判和滿足用戶的知識需求,極大縮減甚至跳過了用戶為搜索甄別有效信息帶來的時間消耗。精簡的知識內容和精準的推送服務本應為用戶節省大量時間,然而在實際操作中,卻極易產生完全相反的效果。在搭載有智能化推送系統的短視頻平臺,算法的個性化匹配為迎合用戶的興趣喜好反而會吸引其投入更多時間。與此同時,短視頻的播放模式、推送速度同樣會導致用戶對時間失控。在上滑、下滑的操作方式以及自動播放、連續播放的播放模式下,不同視頻內容間的時間間隔受到擠占壓縮。而用戶一旦在毫無停頓的視頻刷新中受到新內容的刺激,便極易被短視頻平臺的成癮機制征服,忽視碎片化時間組合起來的巨大時間成本。

三、知識類短視頻滲透下的社會文化效應

媒介物質性視角在關注媒介能動性和建構力量的同時,在主體、媒介與社會之間構筑了一張互相聯結和影響的關系網。作為媒介技術、知識生產與文化符號互動的集合體,遵循著智能化傳播機制的短視頻已經成為形塑知識傳播邏輯的新型物質性力量。隨著知識類短視頻在日常生活中的深度嵌入,用戶在適應知識類短視頻及其生產范式、系統操作模式與內容分發規則等物質性特征和實踐的同時,也會觸發一系列的社會文化效應。

1. 權威體系遭遇沖擊與知識商業化屬性增強

福柯在《知識考古學》中指出,知識是一種話語存在,是由某種話語實踐按其規則構成的并為某門學科的建立所不可缺少的成分整體。[8]作為話語權力的重要載體,知識的生產權曾一度掌握在以教育工作者、行業專家等為代表的權威人士手中。然而,隨著互聯網媒體的出現尤其是短視頻平臺對知識類目的納入,如今的知識生產開始逐漸區別于傳統中心化、嚴肅化的話語生產模式,呈現出更為復雜多元的意識形態特征。

短視頻媒介龐大且優質的用戶流量為多元知識話語的涌入和生產提供了基礎動力。同時,在短視頻平臺這一混雜的知識傳播場域中,專業人士的知識普及通常不如非專業人士的知識輸出更受資本和市場的歡迎。相比于大眾認知中的專業人士形象,作為制造反差感和新奇感的非專業知識傳播者是平臺扶持的重點,也往往能夠在知識傳播的差異化競爭中吸引更多流量。正如戴維·溫伯格所說,去中心化的互聯網環境鐘愛狂熱、偶像導向的業余者,[9]并且已有調查表明,專家信息來源并不總是被認為比非專家信息來源更值得信賴。[10]一方面,非專業人士的身份與其專業化表現所形成的反差感可以輕易達到甚至超出用戶的心理預期,從而產生圍觀和認同效應。另一方面,同為非專業出身的用戶在觀看這類博主的作品時,通常會產生強烈的代入感和對比動機,天然的貼近性更容易提升用戶的好感度。隨著短視頻平臺中知識生產大眾化的合法性地位逐步加強,專業知識生產者的話語權反而趨于式微,原本屬于知識分子的合法性地位和專業性基礎受到沖擊。

從現實情況看,即便短視頻中存在著多元知識話語,但背后大都指向共同的資本屬性。即不同知識生產者之間雖然在內容觀點、專業程度、創作風格等方面存在較大差異,但最終都會走向殊途同歸的營銷之路。究其原因,在于短視頻平臺固有的資本屬性會引導和要求創作者遵循平臺的商業化規則。而依托平臺完成知識傳播的創作者若要保證自身視頻的可見性與持續發展,就必須在打造差異化、新奇感和提升內容品質的同時,完成從單純的知識分享到與平臺利益深度綁定的轉化,最終實現利益共贏。在平臺規則的約束與驅動下,知識短視頻創作者追求流量及流量伴生的商業利益具有天然的合理性。沒有平臺流量的傾斜與認可,創作者無從獲取影響力,沒有創作者的知識生產,平臺將缺乏內容供給。二者互為依托,通過流量與內容相互成就,最終形成資本與知識生產者的利益共同體。

短視頻平臺中的商品鏈接、小黃車、直播等基礎設施在為內容變現提供渠道的同時,也影響著視頻的編排邏輯和知識話語表達。博主的知識生產因為有了商品鏈接或小黃車的存在而開始呈現出故意為之的廣告植入和銷售話術。在這一媒介邏輯的影響下,知識本身不僅被賦予了商品屬性,而且還成為博主和平臺完成其他商品營銷的工具。此時,知識的觀賞性、實用性和可理解性相比于傳播者的權威性,更能促成用戶買單。

2. 便捷化信息系統加劇人腦“記憶外包”

從穩定發展的互聯網閱讀史與記錄史中可以發現,人們其實早已習慣了“體外大腦”的存在。“有問題找度娘”的求知常態,同樣反映出互聯網巨大的信息存儲量和即時便捷的搜索功能已經很大程度上解放了人腦的記憶勞動。網絡媒介中隨處可見的超鏈接、隨時隨地的智能推送等構成了密集涌現且瑣碎簡短的內容布局,決定了用戶的信息獲取過程——一個經常受到其他信息干擾、隨時會被中斷或轉移的過程。短視頻內容切換的頻繁性與便捷度以及知識和娛樂共存的多元混雜環境并不利于人類大腦領悟理解能力的啟動。作為儲存長期記憶的基礎,領悟理解能力一旦被擱置或削弱,大腦的記憶功能將會逐漸交由外部工具分散和轉接。

此外,知識媒介在操作系統上的物質性變化也會改變用戶獲取知識乃至理解內容的方式。短視頻操作的易上手性使得用戶只需上下滑動屏幕便可沉浸于精彩內容的無縫切換,體驗知識從腦中經過的快感。對于用戶有限的記憶容量而言,完整儲存每日攝入的海量知識并不現實,借助點贊、收藏和轉發等操作,用戶可以標記內容喜好、實現內容托管和社交分享,這也是平臺為方便用戶后續查找和調取內容的標配。然而從現實情況看,用戶點贊、收藏或轉發的內容其實很難被再次啟用,更難真正進入用戶大腦,用戶假借系統操作完成的機械式“記憶”實質是惰于使用人腦的“記憶外包”。研究表明,長期的“記憶外包”已經產生了神經學后果,它會通過改變用戶的認知結構與思維模式促成潛在的集體無意識。這種集體無意識會導致用戶在知識篩選和理解方面傾向于依賴知識生產者的分享,而逐漸喪失自主性思考和判斷的能力,無益于社會思想的發展創新。

不過,被標記和收藏的短視頻雖然很難被用戶再次啟用進行深入思考,但其感官化、娛樂化的內容特質與強調結論前置、觀點堆疊的內容結構往往很容易產生記憶點,甚至促成迷因效應。卡內曼和特威斯基認為,在人們的日常生活中存在兩種啟發法供推理判斷之用:一是代表性啟發法,二是可得性啟發法,前者指人們在進行推理判斷時往往選擇有代表性的事例,后者指易于進入頭腦的信息往往會被利用。[11]短視頻就是一種典型的能夠滿足用戶惰性心理的知識傳授模式,這一模式無須理解知識原理,僅憑感官刺激就足以喚起大腦的瞬間記憶,并在潛移默化中轉化為用戶在思考或解決某個問題時優先調取的對象,成為用戶在社會生活中認知或實踐的快捷指南。

然而,這種看似能夠在短時間內解決信息不對稱、速成新技能的知識快餐,實質是對用戶專注力、深度思考能力及整體性思維能力的極大消解。對于不具備相關知識基礎或尚未形成知識體系的用戶而言,直接高效、碎片化的強給予式傳播并不利于其理性認知及知識體系的建立。當人們習慣于獲取唾手可得的知識后,將很難再沉浸于需要獨立思考、枯燥又見效緩慢的系統性學習之中。梅爾則尼奇注意到:“每次學會一項新技能或練就一種新能力,我們的大腦在結構和功能兩個方面都會發生相當程度的改變。當文化驅動我們的用腦方式發生變化的時候,這種變化就會造成‘不同’的大腦。”[12]此時,便捷的信息技術反而biXHmm86BjknotBIz961bWfFh56MaPqP67FnrId0REk=會加劇人腦退化。

3. 智能化內容分發擴大“知識鴻溝”

經典“知溝假說”認為,隨著大眾傳媒向社會傳播的信息日益增多,經濟地位高的人將比經濟地位低的人以更快的速度獲得信息,因此“知識鴻溝”將呈擴大而非縮小之勢。在這一假說中,信息獲取速度是決定“知識鴻溝”大小的關鍵因素。隨著互聯網技術的發展,信息的傳遞速率和抵達率早已不再是棘手問題。當擁有基本相似的信息接收機會后,用戶的媒介使用方式便成為“知識鴻溝”形成的重要因素,即教育程度更高的人在使用互聯網時偏向獲取信息,而教育程度較低者在使用互聯網時往往更青睞網絡的娛樂功能。[13]

如今,知識類短視頻為用戶提供了敞開式和同等化的知識獲取可能,在信息過載環境中,造成“知識鴻溝”的主要原因開始轉變為用戶在一定時間內獲取的信息質量的差異。智能推送技術依據平臺為用戶設定的標簽完成知識內容的精準投送,用戶能夠獲得怎樣的知識,主要取決于智能算法對用戶使用行為及偏向的綜合預判。因此,用戶自身的認知水平和使用方式會在很大程度上決定其接收內容的質量。

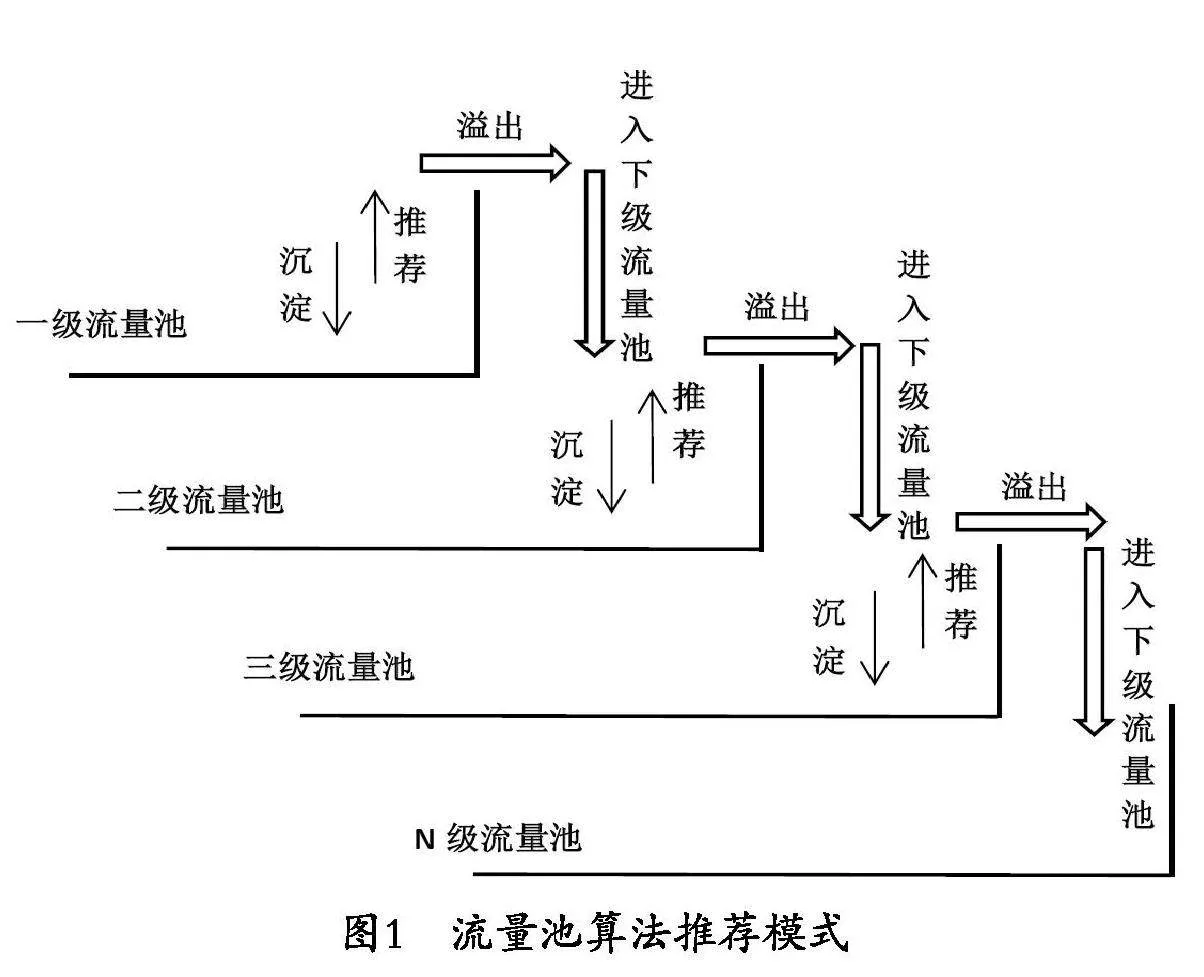

作為一套以取悅用戶、營造輕松休閑場景為主要目的的智能算法系統,短視頻的推送設計遵循迷因化、同質化的同心圓嵌套式篩選規則。通常情況下,算法會在第一輪推送中鎖定用戶喜愛的內容區域,并以此為圓心不斷進行關聯推送,形成層層相疊的圓形閉環(見圖2)。其中每一個同心圓之間具有一定的認知壁壘和層次差異,比如短視頻中就某一熱點進行的分析往往會存在不同維度和深度的解說,雖然不同用戶對該事件同樣進行了關注和了解,但各自之間的關注視角和認知深度卻存在較大差異。在算法推送的透明隔離層中,盡管事件對象是明確和敞開的,但用戶一旦習慣了在自己認知與認同范圍內反復打轉時,就會不自覺地對超出其舒適區域的信息內容產生排斥。

短視頻平臺其實不乏深入淺出、論證嚴謹的優質知識內容。一些熟知大數據運算規則的用戶會通過訓練算法輕松獲取優質內容,發揮智能技術的精準高效優勢。此時的智能算法不再是困住用戶認知的“繭房”,而是用戶借以拓寬和探索認知邊界的工具,達成高效的知識搜集與思維超越。然而,對于習慣性沉浸于娛樂放松環境的大眾用戶而言,這種能夠抵御干擾且目標明確的知識獲取行為很難實現。即便這類用戶確實通過短視頻增加了知識,但囿于信息接收環境的復雜性以及自身批判反思能力的不足,也往往只是將這些知識當作社交或娛樂的工具,難以在實質上達到理想的求知效果。

在時間的加持下,那些長期利用智能算法獲取更前沿、更深入知識的用戶與順其自然接受內容推送的用戶之間無疑將產生越來越大的差距。當處于知識壟斷地位的用戶掌握了算法運行規則并充分把持知識生產權,而那些受教育程度和媒介素養較低的用戶沉迷于淺顯的娛樂化知識消費時,兩極分化的內容分配與使用效果必然會帶來“知識鴻溝”的進一步加劇。隨著個體化、定制化傳播模式的持續加強,知識接收的差異性會持續拉開用戶間共情力、認知力與理解力的差距,社會共識的構建也必將面臨更大挑戰。

結語

知識傳播深刻關聯著個人思維方式與價值觀的形成,關乎個人發展及社會文化的未來。在人類知識生產過程中,以媒介為代表的非人類要素始終發揮著至關重要的作用,甚至在很大程度上左右了知識呈現形式和傳播格局。在理解媒介物對知識傳播的作用時,物質性視角可以深入對媒介本體的考察,思考媒介物本身的“固著性”如何在當前社會語境中對知識的建構活動施加影響。[2]這種將人與物置于平等關系的研究視角突破了以人為中心的分析路徑,有利于從物質裝置的底層原理中理解和把握某種社會文化現象形成的原因,同時也為媒介批判研究開辟出更加本質直觀的路徑。

作為媒介化社會的重要表征,短視頻以其獨特的物質性和強大的模塑力使知識傳播呈現出不同于以往的邏輯規制和更為細密復雜的關系網絡,動搖了社會固有的知識感知結構與求知秩序。在知識社會轉型過程中,知識類短視頻的高速發展意味著知識傳播在當下互聯網內容生態格局中的進一步延伸,不僅能夠激活知識長尾市場,還反映了大眾化知識傳播的合法性地位正日益提高和鞏固,有利于推動知識公平和人類獲取知識效率的提升,是媒介化社會發展的必然趨勢。不過,人們也需要防備知識類短視頻隱蔽的負面效應,批判地看待短視頻在知識傳播中的特點和優勢。因此,對于知識傳播領域的任何進展或異動,人們都需要保持清醒認知和高度警惕,運用批判性和反思性思維認識和把握知識傳播的新形態及其運作邏輯,積極推動知識傳播生態的構建與改善,營造公平有序、可持續發展的知識傳播環境。

參考文獻:

[1] 劉濤. 超越“象征之殤”:物質邏輯與圖像闡釋的媒介視角——通往以媒介為方法的圖像闡釋學[J]. 探索與爭鳴,2022(12):57-73,211,215.

[2] 戴宇辰. 媒介化研究的“中間道路”:物質性路徑與傳播型構[J]. 南京社會科學,2021(7):104-112,121.

[3] Hartley J. The probability archive: from essence to uncertainty in the growth of knowledge[EB/OL].[2024-03-02].https://eprints.qut.edu.au/39533/1/c39533.pdf.

[4] 黃旦. 理解媒介的威力——重識媒介與歷史[J]. 探索與爭鳴,2022(1):142-148,180.

[5] 劉中望,潘蓉. 數字檔案的物質性思考:技術媒介作為一種研究視角[J]. 檔案學通訊,2022(6):12-18.

[6] 趙辰瑋,劉韜,都海虹. 算法視域下抖音短視頻平臺視頻推薦模式研究[J]. 出版廣角,2019(18):76-78.

[7] 付森會,裴雨莉. 加速的經驗:倍速觀看中的感知結構與意義生產[J]. 福建師范大學學報(哲學社會科學版),2022(6):119-131,171-172.

[8] 米歇爾·福柯. 知識考古學[M]. 謝強,馬月,譯. 北京:生活·讀書·新知三聯書店,2007:203.

[9] 戴維·溫伯格. 知識的邊界[M]. 胡泳,譯. 太原:山西人民出版社,2014:10.

[10] Fiske S T, Dupree C. Gaining trust as well as respect in communicating to motivated audiences about science topics[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014(4): 13593-13597.

[11] 杜駿飛. 喪文化:從習得性無助到“自我反諷”[J]. 編輯之友,2017(9):109-112.

[12] 尼古拉斯·卡爾. 淺薄[M]. 劉純毅,譯.北京:中信出版社,2010:130.

[13] 韋路,張明新. 第三道數字鴻溝:互聯網上的知識溝[J].新聞與傳播研究,2006(4):43-53,95.

Short Video as the Medium: The Reshaping of Knowledge Perception and Its Sociocultural Effects in the Context of Materiality Transformation

LI Ying-yan1, SHEN Qi-wu2(1.School of Journalism and Media, Chongqing Normal University, Chongqing 401331, China; 2.School of Journalism and Communication, Jinan University, Guangzhou 510632, China)

Abstract: As a new infrastructure for knowledge dissemination, short videos shape the rules of internet knowledge dissemination with their powerful media logic and perceptual technology. They also promote users to cultivate new perceptual structures and behavioral patterns. This new knowledge dissemination rule and perception model not only deepens users' pursuit of rapid knowledge acquisition and entertainment-oriented knowledge expansion, but also causes social and cultural effects such as the impact on the knowledge authority system, shallow thinking, and intensified knowledge gap. In the process of researching knowledge-based short videos, the application of media materiality perspective can facilitate understanding and grasping the reasons for the formation of a certain social and cultural phenomenon behind the underlying principles of material devices, and also open up a more essential and intuitive critical path for media critical research.

Key words: knowledge; short video; media materiality; perception structure; mediatization

(責任編輯:呂曉東)

基金項目:重慶師范大學(人才引進/博士啟動)基金項目“深度媒介化時代用戶的信息感知研究”(24XWB041)

作者信息:李穎彥(1994— ),女,河南禹州人,博士,重慶師范大學新聞與傳媒學院講師,主要研究方向:視聽傳播、媒介文化與社會;申啟武(1965— ),男,安徽五河人,暨南大學新聞與傳播學院教授、博士生導師,主要研究方向:廣播理論與實務、網絡與新媒體。