媒介時空觀的演化:智媒時代時間結構與空間形態(tài)研究

【摘要】時間和空間歷來是關涉人類存在的兩個基本向度,而智能媒介創(chuàng)造了一種前所未有的時空坍縮以改造社會形態(tài)。文章將媒介時間區(qū)分為線狀云結構的大眾電子媒介時間和人格化的點狀云結構的智能媒介時間,前者向后者的演化是媒介化社會向深度媒介化社會邁進所顯示的時間特征。同時,智能媒介空間是一種具身流動的復合空間,智能媒介時空交織融合進而極致發(fā)展的結果便是一種新型媒介時空集合的崛起。文章借用“元宇宙”一詞來概括和前瞻這一智媒社會的高級時空形態(tài),這不僅是一種新的社會形態(tài),伴隨而來的還將是新的文明。

【關鍵詞】智媒時代 媒介人 媒介時空 元宇宙

【中圖分類號】G206 【文獻標識碼】A 【文章編號】1003-6687(2024)11-073-08

【DOI】10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2024.11.010

時間和空間歷來是關涉人類存在的兩個基本向度。早在古希臘時期,亞里士多德就將時間和空間納入其關于客觀存在所提出的十個著名范疇之中,康德則將時間和空間視為純粹的直觀形式。可以說,一定時期的時空觀反映了人類一定階段的認識論水平。哈羅德·伊尼斯曾指出不同的文明孕育著不同的時空觀,而不同的媒介具有不同的時空偏向。戴維·哈維也曾認為,不同的社會培養(yǎng)了不同的時間感受。繼工業(yè)社會后,人類便進入了一種充滿著不確定感的、變動不居的液態(tài)社會。社會的一切都在以異質、不均、不可預期的形式在加速流動。[1]為此,孔拉德曾將現(xiàn)代性歸結為時間的加速,艾利克森直接將現(xiàn)代性等同于加速,羅薩認為這種加速表征為科技、社會變遷、生活步調的三重加速,在這樣的加速邏輯下,“一切堅固的東西都煙消云散了”,社會體現(xiàn)出后現(xiàn)代的無序特征。維利里奧認為,加速的歷史是一個從運輸革命到傳播革命,再到生物科技的“移植革命”的發(fā)展過程。[2](9-14)在羅薩看來,科技加速(包括生產、運輸、傳播的加速)改變了“在世存有”,改變了人與世界的關系,即改變了人們與客體世界、社會世界和主體世界之間的關系。[2](57)可以說,技術已經成為社會時空感知變遷的重要原動力。

針對傳播的加速,約翰·湯姆林森指出,繼電報、電話被發(fā)明以來,現(xiàn)代媒介就步入了加速軌道,使得“新媒介”“快媒介”等詞語在大眾話語中幾乎成為一種同義反復的概念。[3]在媒介化社會,媒介加速的邏輯深刻影響和改變著人們對時空的感知,媒介正在重塑社會的時空觀。在卡斯特看來,時間和空間是人類生活的根本物質向度,[4](465)而網絡社會則以時空的轉變?yōu)樘卣鳎谩盁o時間之時間”與“流動的空間”來形容網絡社會因計算機網絡技術而導致的傳播加速的時空特征。[5](20)戴維·哈維同樣將時間和空間視作人類存在的基本范疇,[6]他用“時空壓縮”一詞表達了資本主義社會加速導致的時空變遷,并認為我們應當在社會行動中理解時間和空間。[7]可以說,當我們進入智媒社會,媒介對時間和空間的改變較之大眾傳播時代更加深刻,“天涯共此時”“天涯若比鄰”不再是夢想而是現(xiàn)實,智能技術創(chuàng)造了一種前所未有的時空坍縮,使得“所有事物都在一致的去遠性中堆疊在一起了”。[8]智媒時代的人類則以一種“身體—媒介”共生體(本文稱之為“媒介人”①)的形式存在于所創(chuàng)造的碎片化、即時化、拼貼化、無序化的復雜多維的時空關系之中,日益感受到個體化、多樣化、情境化、交錯并置的多重時空感知和體驗。一言以蔽之,智能革命使得超越于人自身知覺之外的世界在時空的向度中以可見、可知、可感、可觸的方式向人們敞開。因而本文所要追問的是:媒介時空形態(tài)在智媒時代發(fā)生了怎樣的變遷?這種變遷對人類社會將產生何種意義和影響?

一、智能媒介時間:一種人格化的點狀云結構

媒介技術的發(fā)展首先外顯為時間觀念的變遷。卡斯特曾認為,人類本身體現(xiàn)為一種具身的時間,人與社會皆由作為時間的歷史所造就。[4](525)網絡社會計算機以遠超人類感知極限的速度改變了人類對時間的感知,為人類錨定了一種新的時間定向——“計算機時間”。[9]鮑曼提出“軟件時間”,認為一旦我們以電子速度跨越空間距離,瞬時性的“軟件時間”將預示著空間的貶值。[10]在約翰·厄里看來,這種由計算機技術帶來的時間的變革,即“即時性時間”,正取代著鐘表時間,[11]以至于“那種從過去通向未來的連續(xù)性的感覺已經崩潰了,新的時間體驗只集中在現(xiàn)時上”。[12]

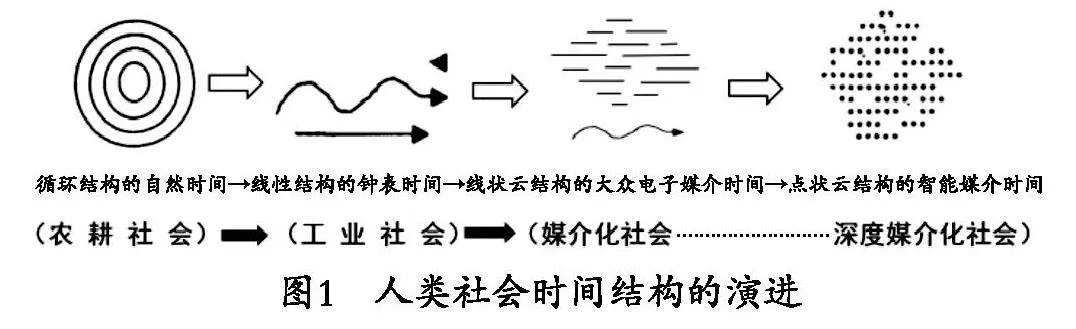

因此,卞冬磊提出,人類在經歷了農耕社會以自然現(xiàn)象為經驗參照的“自然時間”、工業(yè)社會以機械計量為參照的“鐘表時間”后,正步入信息社會的“媒介時間”。媒介時間的提出建立在承認技術對時間的變革具有決定性作用的基礎上,認為時間的技術標準流向了傳播媒介,并揭示了媒介對時間變遷的推動作用。[13]他進一步描述了人類時間結構的變遷,認為農耕社會以生命周期和實踐感知為參照的自然時間是一種循環(huán)結構,工業(yè)社會的鐘表時間則是一種抽離了身體、空間和實踐的人造的、非人格化的、線性結構的標準計量時間,是一種以絕對時間為組織原則的時間革命。吉登斯、拉什、哈維、厄里等都認同現(xiàn)代性意味著鐘表時間對社會和空間的支配。[4](529)而媒介時間則顯現(xiàn)出后現(xiàn)代的特點,在循環(huán)時間和線性時間的基礎上,經過媒介技術的壓縮、切割、分化、拼貼、組合等一系列操作后,形成散亂、斷裂、無序的結構,這被卞冬磊稱為“分子云”式的時間結構。媒介時間是時間的再度人格化回歸,其不僅與人及其身體緊密相連,而且對人的精神世界產生滲透和影響。如果說,正如麥克盧漢認為的那樣,在工業(yè)社會作為一項度量技術(機器)的鐘表,生產出了標準化、模式化、可計算的秒、分、時等時間單位,時間經由統(tǒng)一加工后最終從人的經驗中獨立出來,并慢慢滲透到人們的一切感知生活中,最終使得人們的工作、生活逐漸遵循鐘表的度量而非生物體的需要,[14]那么,在媒介化社會,鐘表對時間的霸權則讓位于媒介。隨著智媒時代的來臨,具身的智能媒介將取代大眾媒介,對媒介時間的結構和感知方式重新定義。卞冬磊在信息社會的語境下將媒介所造成的時間變遷整體界定為媒介時間,但并未針對傳統(tǒng)的電子媒介和數(shù)字智能媒介對時間改變的差異進行區(qū)分。事實上,信息社會具有不同的發(fā)展階段,不同發(fā)展階段對應著不同的媒介時代和內部存在深刻差異的時間媒介。媒介時間的“分子云”結構更貼合智能媒介時間的結構特征,而非傳統(tǒng)大眾媒介(電子媒介)時間。當我們從大眾電子媒介時代進入移動智能媒介時代,我們對媒介時間的感知也發(fā)生了深刻變化。

丹麥學者夏瓦曾考察媒介對社會和文化的長期制度化變革所帶來的影響,即所謂的“媒介化過程”。過去的十多年間,媒介化作為一種新的理論框架,用來探討技術性媒介在文化和社會變遷中的角色和影響。[15](1)夏瓦進一步指出,媒介化理論不同于以往媒介和傳播研究中的兩大傳統(tǒng),即著眼于“媒介對人做什么”的效果范式和著眼于“人用媒介做了什么”的受眾研究(文化研究取向)。媒介化理論將研究焦點“從媒介參與傳播的特殊實例轉移到媒介在當代文化和社會中的結構變遷”。媒介在當代社會已經擁有了對社會現(xiàn)實和社會互動的條件模式進行界定的權力。[15](3-4)在此基礎上,針對算法、云計算、人工智能、虛擬現(xiàn)實設備等數(shù)字智能媒介對人的能動性的增強以及對社會基礎設施的塑造,安德烈亞斯·赫普提出了“深度媒介化”概念,認為深度媒介化是媒介化的高級階段,即一種萬物媒介化時代。[16]因此,在筆者看來,“媒介化社會”“深度媒介化社會”比“信息社會”“網絡社會”的提法,更能準確概括當下媒介作為一種社會和文化實踐的結構性條件的現(xiàn)實。媒介對社會、文化的這種結構性影響的典型代表便是對時間的改變。因此,本文對媒介時間的探討是放置在媒介化的社會語境下的。考慮到印刷媒介時代基本上遵循和維護的是現(xiàn)代性的鐘表時間,印刷媒介幾乎成為現(xiàn)代性的一種合謀工具,而到了以廣播、電視、電影等為代表的大眾電子媒介時代,電子媒介對鐘表時間發(fā)起挑戰(zhàn),而以移動互聯(lián)網、人工智能、算法等為技術核心的智媒時代則對鐘表時間進行了徹底的顛覆。因此,本文將大眾電子媒介時代看作媒介化社會的初始階段,將媒介化程度更高的智媒時代看作進入深度媒介化社會的時代。

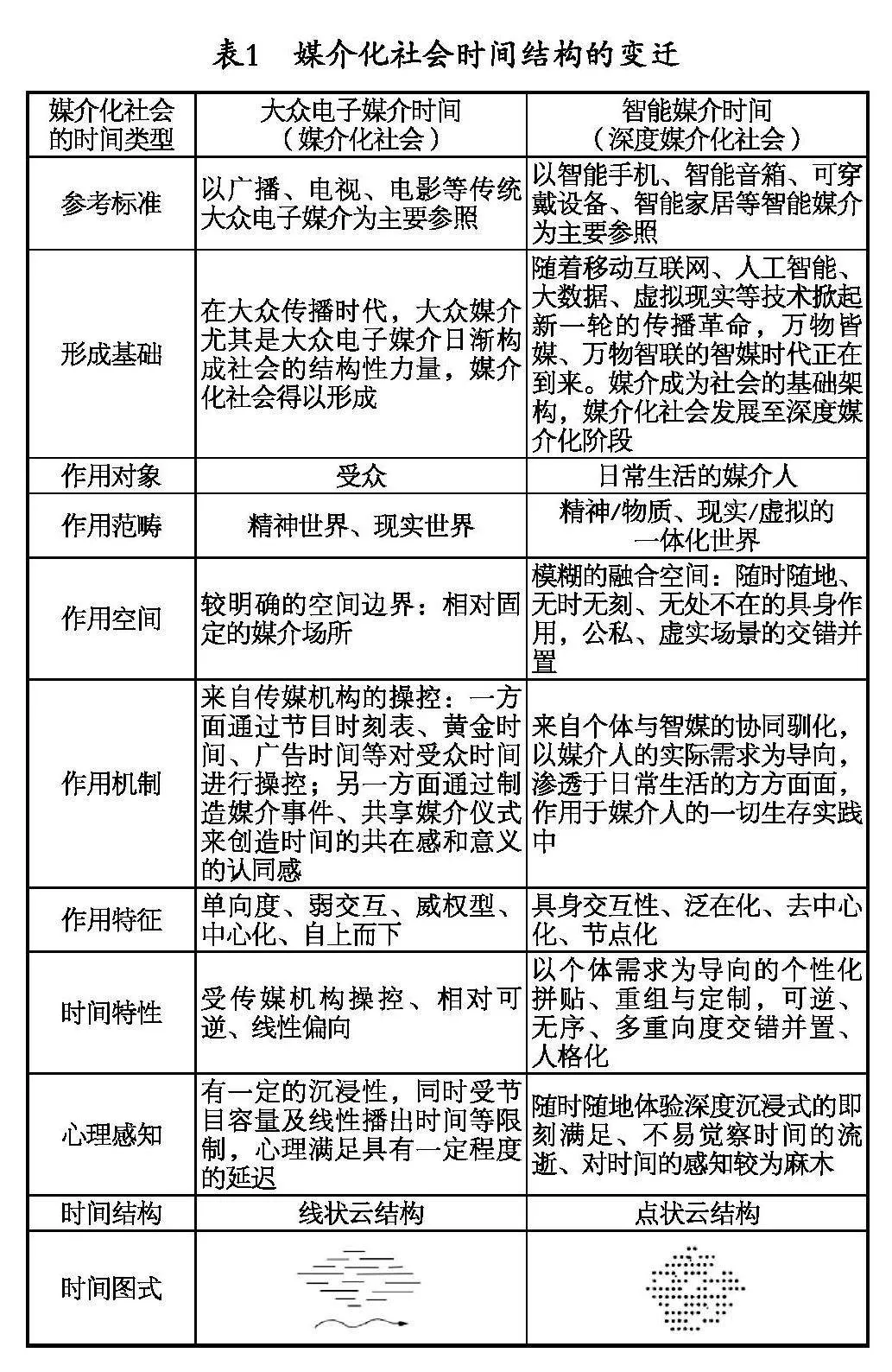

大眾電子媒介到智能媒介的演化并非一種進化的“連續(xù)統(tǒng)一”,其運作方式、作用機制、功能特性、人媒關系等都呈現(xiàn)出一些突變和涌現(xiàn)。因此,智能媒介時代并不是大眾電子媒介時代進化發(fā)展的最新產物,智能媒介時代掀起了一場新的傳播革命,這是一種不同于大眾電子媒介時代的全新的傳播格局,二者所主導的媒介時間具有明顯的差異(見表1)。媒介時間取代鐘表時間成為占支配地位的社會時間是建立在大眾電子媒介日漸成為社會的結構性力量的現(xiàn)實基礎上的,因而社會時間被廣播、電視、電影等傳統(tǒng)大眾電子媒介所建構的媒介時間所主導。大眾電子媒介時間來自傳媒機構的操控。傳媒機構一方面通過節(jié)目時刻表、黃金時間、廣告時間等對受眾時間進行編排、販賣和操縱;另一方面通過制造媒介事件、共享媒介儀式創(chuàng)造時間的共在感和意義的認同感。受眾身處大眾傳播單向度、弱交互、威權型、中心化、自上而下的媒介環(huán)境中,雖然能夠體驗到一定的沉浸性,但受節(jié)目容量以及線性播出時間等限制,心理滿足有一定程度的延遲。大眾電子媒介時間表現(xiàn)出受傳媒機構操控、相對可逆、線性偏向的特征,盡管其時間結構仍然屬于迥異于自然時間的循環(huán)結構和鐘表時間的線性結構的一種不規(guī)律、不穩(wěn)定、碎片化的云狀結構,但由于傳媒節(jié)目播出的線性特征,大眾電子媒介時間總體呈現(xiàn)出一定的線性偏向。因此,我們可以將大眾電子媒介的時間結構概括為“線狀云結構”。從大眾電子媒介時代開始,時間的技術標準逐漸被傳播媒介所改寫。

而智能媒介時間則表現(xiàn)出比大眾電子媒介時間更為微粒化、混合化、無序化、個性化、人格化的特征。如果說大眾電子媒介時間是對鐘表時間的有限反叛,那么智能媒介時間則是對鐘表時間的徹底顛覆。智能媒介以兩種形式造成時間的轉化:一方面,智媒計算和傳輸?shù)乃俣葞頃r間的同時性和即時性,從而將時間壓縮到極致,造成時間序列和時間本身的消逝,即產生了卡斯特所謂的“無時間的時間”或“永恒的時間”;[4](530)另一方面,智媒時代更多地強調媒介人的個性和自由意志,這種“個性化意志已經有了和專業(yè)媒體意志相抗衡的資本”。[17]因此,以媒介人的個體需求為導向進行的個性化拼貼、重組與定制的智能媒介時間表現(xiàn)出可逆、無序、多重向度交錯并置、人格化等更自由的選擇特性。智能媒介時間是一種混合、多軌的時態(tài),一種非循環(huán)、非線性的云狀結構,是依據(jù)人媒的實時關系情境而隨機組織起來的散點化組合。換句話說,智媒世界創(chuàng)造了一種各種時態(tài)并行、混合、拼貼,無開端、無終結、無序列的永恒時間。智媒社會的文化正是卡斯特所謂的“永恒—瞬間”的文化。[4](561-562)這種媒介時間不再是一種外部專業(yè)傳媒機構所編排和強加的時間,而是一種具身的、可供選擇的時間定制和組合,通過個體與智媒的協(xié)同馴化(如人與算法的交互和調試等),以媒介人的實際需求(包括生理的和社會的)為出發(fā)點,泛在化地滲透于日常生活的方方面面,具身地作用于媒介人的一切生存實踐。因此,智能媒介時間隨時隨地、無時無刻、無處不在地包裹著媒介人,使之隨時隨地體驗深度沉浸式的即刻滿足而不易覺察到時間的流逝,從而對時間的感知變得麻木。如媒介人在瀏覽抖音、快手等平臺上的短視頻時,常常感知不到時間的快速逝去,而日常的網絡痕跡則構成了個體智能媒介時間的可視化標記和永恒記憶。同時,相較于大眾電子媒介時間主要作用于人的精神世界和現(xiàn)實世界,智能媒介時間徹底打破了精神與物質、虛擬與現(xiàn)實世界的區(qū)隔,成為一種更為普遍的時間邏輯。其時間結構同樣呈現(xiàn)出一種流動不定的云狀結構的特征。相比大眾電子媒介的線性偏向、有限碎片化的線狀云結構時間,智能媒介時間體現(xiàn)為一種更加微粒化、散點化、人格化的點狀云結構。

上述對智能媒介時間的判斷在哲學家韓炳哲關于后現(xiàn)代時間觀念的論述中也得到驗證。韓炳哲曾在《時間的味道》一書中提出過三種時間:神學時間、歷史時間、現(xiàn)代時間。他認為神學時間是起源于古希臘的一種無限循環(huán)的時間觀念,此時世界處于永恒輪回之中,此種神學時間與卞冬磊所謂的自然時間類似;所謂的歷史時間則與神學時間的循環(huán)機制相對立,是一種由基督教所定義的連續(xù)、非循環(huán)的線性時間,這與卞冬磊指出的鐘表時間異曲同工;而現(xiàn)代時間則是媒介技術全面介入后導致的一種碎片化、無序化、原子化的點狀時間,其使得敘事整合遭遇瓦解。[18](29-38)韓炳哲認為現(xiàn)代媒介技術帶來的速率和效率打破了原本穩(wěn)定的社會時間結構,[19]并一針見血地指出“網絡時間是一種不連續(xù)的、點狀的此刻時間”。[18](85)在他看來,這種此刻性不具有持續(xù)性,難以形成一種連續(xù)的歷史。因而他把數(shù)字化時代遭遇崩塌形成無序點狀的此刻時間稱為“不良時間”,并將點狀時間取代線性時間歸結為一種從現(xiàn)代到后現(xiàn)代的范式轉換。[20]其關于數(shù)字時代時間的論述與卞冬磊提出的媒介時間如出一轍,而本文提出的智能媒介時間則是媒介時間在當代的新型表征。

綜上所述,本文認為媒介化社會的到來是導致時間的技術標準流向媒介的根本動因。而以廣播、電視、電影等為代表的大眾電子媒介對社會產生的強勢影響使得大眾電子媒介時間取代鐘表時間成為媒介化社會初期占支配地位的時間秩序。而當媒介化社會發(fā)展至中高級階段的深度媒介化社會——智媒社會,智能媒介時間則成為新的主導時間。因此,筆者在卞冬磊、韓炳哲等學者前期研究的基礎上,將媒介時間內部的差異區(qū)分為大眾電子媒介時間和智能媒介時間,并將人類時間結構的演進分別表示為不同社會的三種占主導地位的結構模式:循環(huán)結構的自然時間(農耕社會)、線性結構的鐘表時間(工業(yè)社會)以及云狀結構的媒介時間(媒介化社會)。其中,又將媒介時間區(qū)分為線狀云結構的大眾電子媒介時間和人格化的點狀云結構的智能媒介時間,分別對應著媒介化社會和深度媒介化社會(見圖1)。自進入工業(yè)社會后,人類的時間秩序便表現(xiàn)出由某種支配性的時間結構為主導、多種時間結構并存的特性。在智媒社會,點狀云結構的時間雖然是主要組織原則,但并不意味著自然時間、鐘表時間、大眾電子媒介時間的消逝。事實上,盡管“世俗的生物節(jié)奏已經被存在的抉擇時刻所取代”,[4](548)但“取代”并非等同于“不存在”。因而智媒社會是一個以智能媒介時間為主導、多種時間結構并存的混合時間感的社會。

二、智能媒介空間:一種具身流動的復合空間

在人文社會科學領域,空間一般被看作死寂、僵滯、非辯證的,而時間則是富饒、靈動、辯證的。因而,人們普遍認為是時間支配著空間,時間可以消滅空間。福柯曾為空間鳴不平,認為長期以來對空間的低估應該受到批判。毋庸置疑的是,時間和空間總是緊密聯(lián)系、相互糾纏、互為影響的一對范疇。“四方上下曰宇,古往今來曰宙”,中國古代有把時間和空間聯(lián)系在一起的智慧。而現(xiàn)代媒介技術對時間或空間的改造必然帶來另一方的改變。就空間而言,美國學者韋斯認為現(xiàn)代技術創(chuàng)造了以賽博空間、虛擬空間為代表的新型空間類型,使得人類賴以生存的空間及家園得以再生。[21]

不同于古典社會學認為時間支配空間,卡斯特認為網絡社會恰恰是“空間組織了時間”,使得技術、社會與空間在彼此互動中形成復雜狀態(tài),并將這種網絡社會占支配地位的新空間邏輯形式稱為“流動的空間”。[4](466-468)按照社會學的觀點,空間即“共享時間之社會實踐的物質支持”。換句話說,空間具有把并存于同一時間里的社會實踐集聚起來的能力,即“同時性的物質接合”,也就是所謂的“空間是結晶化的時間”。在此基礎上,卡斯特將流動的空間界定為“通過流動而運作的共享時間之社會實踐的物質組織”,而“流動”即“在社會的經濟、政治與象征結構中,社會行動者所占有的物理上分離的位置之間那些有所企圖的、重復的、可程式化的交換與互動序列”,“流動的空間”是支撐信息社會中支配性過程與功能的物質形式,并由通信網絡基礎設施、連接了特定地方的節(jié)點與核心、占支配地位的管理精英的空間組織三個層級構成。[4](504-509)卡斯特關于網絡社會流動空間的觀點很有啟發(fā)性。由此也產生了如下疑問:當網絡社會發(fā)展至中高級階段的智媒社會時,這種占支配地位的流動空間將發(fā)生哪些變化?又是哪些因素在支撐著這種空間內部的轉變?

智媒社會的空間組織形式不僅是流動的,而且是場景化、復合化的。這種空間不僅可將發(fā)生在同一時間的物質進行接合,還可將不同時態(tài)的物質進行同時性接合;不僅可將不同物質從物理空間中脫離并在虛擬場景中接合,還可將虛擬場景中的“物質—圖像”映射和關聯(lián)到實體性的物理場景進行再接合。這種智能媒介空間對時間和實踐的聚集形式不是固定不變的,而是根據(jù)人、物、環(huán)境變化而顯示出高度實時化、情境關系化、虛實場景化的生成性特點。因此,智媒社會這種支配性的空間形態(tài)首先是一種流動的、虛實交疊的復合空間。

同時,這種流動的復合空間還是具身的。換句話說,智媒時代恢復了身體與空間的原始關系。從原初意義上說,身體是知覺的起點,是任何知覺得以生發(fā)的基礎。因此,身體亦是空間知覺的起點。正是有了身體這個原始空間坐標,人才有了方向、位置和空間感,才能夠區(qū)分遠近、上下、左右、前后、高低等層級和秩序。由此引出了海德格爾所謂的“指引聯(lián)系”的探討,即人是如何利用身體在實踐活動中開啟一個生存論的空間的(如“上面”即“房頂那里”,“下面”即“地板那里”)。[22](64)胡塞爾亦將身體視作對客體經驗的可能性條件,人們關于世界的一切經驗都是以自己的身體作為中介和前提的,[23]對空間的經驗亦是如此。梅洛-龐蒂更是強調身體的空間性是在實踐活動中實現(xiàn)的,物亦在人的身體知覺的定向中以一定的距離和角度來自我顯現(xiàn)。身體是物得以顯現(xiàn)的背景或界域,任何物體的空間性都事先預設了以“我的身體”作為基點的原始對應關系。“任何圖形都是在外部空間和身體空間的雙重界域上顯現(xiàn)的”,換句話說,身體天生自帶投射功能,能把身體自身攜帶的空間方位和身體與物體間所對應的空間關系運用到物體的定位中,這正是客觀空間得以形成的基礎。[22](64)如果說在大眾媒介時代,人作為主體更多是被當作一個站在世界之外依靠大眾媒介凝視世界的超越主體的話,在智能媒介時代,智媒的移動性和強具身性使得媒介人得以作為行動者主體進入世界,直接從日常的具身操持中重獲身體感和空間感。

在大眾媒介時代,進步意味著征服空間,克服一切空間障礙,于是時間取代了空間,身體亦被理所當然地視作傳播的空間障礙,導致作為原始空間坐標的身體與客觀空間的疏離,空間與身體的關系被割裂,只能靠想象進行維系。如身處某一媒介事件中的受眾是經由大眾媒介營造的現(xiàn)場感、共時感來想象那些“遠在天邊”的作為共同體的成員。在智媒時代,虛實深度融合的復合空間中的具身實踐使得身體與空間的原始關系重新凸顯。梅洛-龐蒂曾用帽子上的羽飾舉例說明身體可以在空間中借助技術來超越自身的物理界限,從而使知覺得以擴展。唐·伊德直接指明了人對身體之外物體的知覺可以借助技術工具實現(xiàn)。[24]如果說大眾電子媒介片面地增強和延伸了人的視覺和聽覺,靠想象增進了人類彼此間的認同感,又因打破了感覺的平衡而削弱了空間的具身性,那么智能媒介則促使我們“從認同轉向行動”,[5](56)而這種行動首要地表現(xiàn)為日常生活的實踐。智媒作為媒介人日常行為實踐的中介則因重拾了身體的感覺平衡,可以將物還原于空間中進行具身感知。如智能導航不僅是一種圖像的視覺性引導系統(tǒng),而且是將身體的物理位置關聯(lián)進網絡空間而成為一個虛擬化節(jié)點的裝置,其經由網絡空間對身體方位和物理位置的定位、耦合、計算、規(guī)劃后給出可隨身體實時移動、實時變化的可視化的路線導引。媒介人通過在物理空間中移動身體便可突破身體的知覺限制,從而讓作為客體的路徑在虛擬空間中以可視化、場景化的方式完整地顯現(xiàn)出其虛擬實體性,并借助身體的投射功能跟隨規(guī)劃后的路徑行動。因此,智能導航支持身體、位置(地點)、環(huán)境在復合空間中交互和運作,還原的是“身體—主體”對空間感知的基礎定位,依靠的是實實在在的身體移動和身體投射的媒介具身實踐,而不是單純依靠大眾媒介式的“圖像+想象”。如果說大眾媒介是一種人作為主體向外看世界的重要工具,那么智能媒介則是媒介人日常實踐的必要中介。實踐總是身體的實踐,因此,智能媒介空間努力還原的是一種建立在日常實踐基礎上的具身空間而非去身體化的空間。

具身的智能媒介空間所實現(xiàn)的正是人作為生物體本身所具有的強烈的生理需求,即“渴望我們的肉體在真實空間中運動,而不是在賽博空間中運動”。“賽博空間的世界需要真實空間”,[25](xxxi)虛擬現(xiàn)實技術所創(chuàng)造的便是一種虛擬的但卻又允許真實進入的身臨其境的人工環(huán)境。[26]媒介人通過置身其中與技術進行交互從而獲得沉浸式的具身體驗。這種技術廣泛運用于一些VR體感設備上。如美國某大學研發(fā)的可穿戴的VR體感游戲背心,其針對胸、腹、肩、手臂等身體部位內置了16個觸覺反應區(qū)。每當游戲玩家在虛擬場景中被觸碰、撞擊、中槍時,身體便會受到觸覺反應所產生的刺激而獲得真實的觸覺感知。[27]可以說,在智媒技術的加持下,身體的知覺不再是人類想要拋棄的障礙而是重新作為重要的維度被關聯(lián)、復制和延伸進網絡空間,實現(xiàn)物理現(xiàn)實與虛擬現(xiàn)實經由媒介人作為中介的具身交互。

智媒社會流動的空間已變?yōu)橐环N具身流動的復合空間,而支撐這種變化的卡斯特所謂的網絡社會的三個層級也隨之變化。一是作為網絡社會基礎架構的網絡通信基礎設施在技術上進一步升級,人工智能、物聯(lián)網、云計算、大數(shù)據(jù)、實時定位系統(tǒng)、虛擬現(xiàn)實技術、區(qū)塊鏈等一整套新的技術系統(tǒng)成為智媒社會新的技術基礎設施。二是相關節(jié)點與核心不僅僅與地方及地方經驗相關聯(lián),每一個活生生的作為“身體—媒介物”共生體的媒介人也是構成智媒社會的網絡化節(jié)點,甚至在某些特殊事件中成為核心。同時,這種節(jié)點與核心并非網絡中孤零零的一個數(shù)據(jù)化的點,而是溝通虛擬與實在的關鍵點。盡管賽博空間對身體所處的真實空間發(fā)出了挑戰(zhàn),但保羅·萊文森指出真實空間絕不會被賽博空間完全取代。[25](6)事實上,智能媒介空間是一種虛擬與真實并存、穿梭、疊加之后的復合空間,是以現(xiàn)實空間(地方)和活生生的身體(人)的交互作為關鍵性支撐的空間。三是占支配地位的空間組織日漸被平臺型基礎設施及其算法所隱含的權力取代,智媒社會中的意識形態(tài)與權力關系正是透過那些日漸形成壟斷的平臺型基礎設施及其算法形塑著日常生活的秩序。如果說,在大眾媒介時代意識形態(tài)、資本等主要借助大眾媒介及其機構自上而下的中心化運作機制對大眾思想和行為實行有目的的操控,那么,在智媒時代,意識形態(tài)、權力、資本通過與平臺型基礎設施、算法、智能媒介物的技術設計等合謀,以更加隱蔽的、更加微觀化的權力運作方式,通過具身媒介實踐滲透于個體日常生活的方方面面。

三、新型智能媒介時空形態(tài)的崛起

人格化點狀云結構的媒介時間與具身流動的復合空間交織融合的結果是一種智媒時代新型的媒介時空集合——元宇宙的崛起。隨著Web3.0、5G/6G、AI、VR/AR/MR、區(qū)塊鏈等媒介技術的發(fā)展,智媒時代元宇宙的內涵已經超越了原意,并迅速成為互聯(lián)網公司追逐的風口。以Roblox為代表的在線游戲社交平臺被公認為在游戲中搭建了元宇宙的雛形,該公司于2021年在紐交所成功上市,其股票被稱為“元宇宙第一股”。臉書、騰訊等公司紛紛涉足元宇宙業(yè)務,意欲定義和打造元宇宙時代。元宇宙正在從概念落地為現(xiàn)實,人類正創(chuàng)造著前所未有的新世界。

如果說元宇宙最初僅僅是一個區(qū)別于現(xiàn)實世界,與現(xiàn)實世界平行并對現(xiàn)實世界具有映射作用的虛擬世界,或是一種“虛擬—現(xiàn)實”的二元世界的話,那么當下正在崛起的元宇宙世界則是打破邊界的線上線下交織、虛實交互的一體世界。換句話說,萬物皆媒、萬物互聯(lián)所形構的元宇宙世界既是虛擬的也是現(xiàn)實的,既是物質的也是意識的。清華大學新媒體研究中心將元宇宙定義為“整合多種新技術而產生的新型虛實相融的互聯(lián)網應用和社會形態(tài),它基于擴展現(xiàn)實技術提供沉浸式體驗,基于數(shù)字孿生技術生成現(xiàn)實世界的鏡像,基于區(qū)塊鏈技術搭建經濟體系,將虛擬世界與現(xiàn)實世界在經濟系統(tǒng)、社交系統(tǒng)、身份系統(tǒng)上密切融合,并且允許每個用戶進行內容生產和世界編輯”。[28]元宇宙因此被預言是互聯(lián)網的終極形態(tài),有著具備極致的沉浸感、超時空、超真實、虛實交互的消費、娛樂、工作、社交與生活體驗,被稱為“全真互聯(lián)網”,這不僅是一種新的社會形態(tài),伴隨而來的還將是新的文明。

本文借用“元宇宙”一詞來概括和前瞻智媒社會的高級時空形態(tài),這種正在崛起的元宇宙就是媒介人未來將遇到的真實境遇,媒介人在智媒時代的高級階段身處其中,生活在虛實交疊、具身交互、全息沉浸的世界。如果說,胡塞爾最初用“生活世界”一詞來指向人們生存其中的主體間交互的世界,是我們原初的直觀基地,那么到了數(shù)字智能化時代,這種“生活世界”是被智能媒介所包裹和滲透著的媒介世界。智能媒介改寫了“生活世界”的時空形態(tài),而正在崛起的元宇宙便是智媒時代高級階段媒介人所要體驗的全新的生活世界。作為行動者的媒介人的一切實踐都活生生地發(fā)生于元宇宙之中,都將對世界在虛擬和現(xiàn)實兩個維度上同時產生作用與影響。因此,元宇宙也是媒介人行將體驗的真實世界。

然而,元宇宙并非一種永恒的意識世界,并非去身體化的“心世界”,它仍然無法脫離現(xiàn)實物理世界的基礎,無法脫離作為時間性存在的人及其身體,無法脫離人性,脫離了這一切即脫離了意義和價值而成為一個縹緲的意識集合。換句話說,元宇宙并不能脫離人的主體性,盡管人并非唯一的主體,人不斷將主體性讓渡給非人,并與媒介結成擁有共同主體性的行動者,但這并不意味著人完全放棄主體性,人的主體性在元宇宙中始終有其存在的必要,即對于人的價值和尊嚴的堅守。

保羅·萊文森認為新媒介技術所帶來的傳播模式與人類前技術時代的傳播模式(面對面交流)的契合度是決定這種媒介技術演進的重要力量。[29]換句話說,媒介技術的演進與身體、人性等密切相關。漢斯·莫拉維克所謂的人的主體性并不需要依附物質實體,只要在技術上實現(xiàn)將人的意識上傳到計算機系統(tǒng)中,人類便可以拋棄身體而得以永生的觀點是站不住腳的。智媒時代的時間是具身的時間,智媒時代的空間亦是具身的空間,因而正在崛起的元宇宙亦是具身的世界。媒介技術去身體化的趨勢并未走得太遠,具身性反而在智媒時代以時間和空間的形式更加凸顯,這將在元宇宙時代進一步彰顯人類身體、人性及其價值和尊嚴。

參考文獻:

[1] Urry J. Mobile sociology[J]. British Journal of Sociology, 2000, 51(1): 185-203.

[2] 哈特穆特·羅薩. 新異化的誕生:社會加速批判理論大綱[M]. 鄭作彧,譯. 上海:上海人民出版社,2018.

[3] 袁艷.“慢”從何來?——數(shù)字時代的手帳及其再中介化[J]. 國際新聞界,2021(3):19-39.

[4] 曼紐爾·卡斯特. 網絡社會的崛起[M]. 夏鑄九,王志弘,等,譯. 北京:社會科學文獻出版社,2001.

[5] 尼古拉斯·蓋恩,戴維·比爾. 新媒介:關鍵概念[M]. 劉君,周競男,譯. 上海:復旦大學出版社,2015.

[6] 戴維·哈維. 后現(xiàn)代的狀況——對文化變遷之緣起的探究[M]. 閻嘉,譯. 北京:商務印書館,2003:252.

[7] Harvey D. The Condition of Postmodernity[M]. Oxford: Blackwell, 1990: 204.

[8] 戴維·J. 貢克爾,保羅·A.泰勒. 海德格爾論媒介[M]. 吳江,譯. 北京:中國傳媒大學出版社,2019:168.

[9] 托馬斯·古德爾,杰弗瑞·戈比. 人類思想史中的休閑[M]. 成素梅,馬惠娣,季斌,等,譯. 昆明:云南人民出版社,2000:148.

[10] 齊格蒙特·鮑曼. 流動的現(xiàn)代性[M]. 歐陽景根,譯. 上海:上海三聯(lián)書店,2002:185.

[11] 約翰·厄里. 關于時間與空間的社會學[M]//布賴恩·特納.BLACKWELL社會理論指南. 李康,譯. 上海:上海人民出版社,2003:522.

[12] 杰姆遜.后現(xiàn)代主義與文化理論[M]. 唐小兵,譯.北京:北京大學出版社,2005:182.

[13] 卞冬磊,張稀穎.媒介時間的來臨——對傳播媒介塑造的時間觀念之起源、形成與特征的研究[J]. 新聞與傳播研究,2006(1):32-42.

[14] 馬歇爾·麥克盧漢. 理解媒介:論人的延伸[M]. 何道寬,譯. 北京:商務印書館,2004:188.

[15] 施蒂格·夏瓦.文化與社會的媒介化[M]. 劉君,李鑫,漆俊邑,譯. 上海:復旦大學出版社,2018.

[16] 常江,何仁億. 安德烈亞斯·赫普:我們生活在“萬物媒介化”的時代——媒介化理論的內涵、方法與前景[J]. 新聞界,2020(6):4-11.

[17] 彭蘭. 新媒體用戶研究:節(jié)點化、媒介化、賽博格化的人[M]. 北京:中國人民大學出版社,2020:223.

[18] 韓炳哲. 時間的味道[M]. 包向飛,徐基太,譯. 重慶:重慶大學出版社,2017.

[19] 韓炳哲. 他者的消失[M]. 吳瓊,譯. 北京:中信出版集團,2019:5.

[20] 連水興,陸正蛟,鄧丹. 作為“現(xiàn)代性”問題的媒介技術與時間危機:基于羅薩與韓炳哲的不同視角[J]. 國際新聞界,2021(5):158-171.

[21] 楊慶峰. 符號空間、實體空間與現(xiàn)象學變更[J]. 哲學分析,2010(3):131-140,199.

[22] 張堯均. 隱喻的身體:梅洛-龐蒂身體現(xiàn)象學研究[M]. 杭州:中國美術學院出版社,2006.

[23] 徐獻軍. 具身認知論——現(xiàn)象學在認知科學研究范式轉型中的作用[M]. 杭州:浙江大學出版社,2009:104-105.

[24] 韓連慶. 技術與知覺——唐·伊德對海德格爾技術哲學的批判和超越[J]. 自然辯證法通訊,2004(5):38-42,37-110.

[25] 保羅·萊文森. 真實空間:飛天夢解析[M]. 何道寬,譯. 北京:中國人民大學出版社,2006.

[26] Heim M. Virtual Realism[M]. New York: Oxford University Press, 1998: 7.

[27] 唐娟,聶萌. 超越與回歸:后人類與傳播中的身體變遷[J]. 貴州大學學報(社會科學版),2021(3):105-112,124.

[28] 清華大學新媒體研究中心. 2020—2021年元宇宙發(fā)展研究報告[R]. 2021.

[29] 劉晗,龔芳敏. 保羅·萊文森媒介技術演進思想評析[J]. 貴州大學學報(社會科學版),2016(2):142-145.

The Evolution of Media Space and Time: A Study of Time Structure and Spatial Form in the Era of Intelligent Media

ZHANG Wen-juan(College of Chinese Language and Literature, Dali University, Dali 671003, China)

Abstract: Time and space are two basic dimensions related to human existence, and intelligent media have created an unprecedented collapse of space and time to transform the social form. In this paper, media time is divided into mass electronic media time with linear cloud structure and intelligent media time with personalized point cloud structure, which shows the time characteristics of moving from mediatization to deep Mediatization. At the same time, the intelligent media space is an embodied and fluid composite space. The result of the extreme development of intelligent media space-time is to create a new social form ——"metaverse".

Key words: intelligent media era; mediator; space and time of media; metaverse

(責任編輯:武)

基金項目:教育部人文社會科學青年基金項目“重思傳播與范式變革:智媒時代的具身傳播研究”(22YJC860036)

作者信息:張文娟(1984— ),女,云南大理人,博士,大理大學文學院新聞系主任、副教授、碩士生導師,主要研究方向:新媒體傳播、傳播理論。