計程人生

在臺灣時,我常選擇搭計程車,大多是從學校到桃園機場搭飛機回家。四十分鐘的路程,足以和不同的司機講閑話。來臺灣的第二年,因為兼職幫上海的報社采訪臺北書展,我沒有回家過年。暑假回家時打車,和司機隨口抱怨起臺北過年實在太冷清,竟然連個吃米飯的地方都找不到。司機淡淡地說:“我也不是臺北人。我已經二十多年沒有回家過年了。離婚以后,爸媽也不在了。”我說:“上海每逢過年,也是一座空城,但不像臺北這樣——我在許多地方都會迷路,因為攤販撤走以后,店家所占據的道路被還原成本來面目,我從沒見過那種蕭條。”他不出聲,也沒有安慰我,零零星星問起我的家人。我也不避諱,反正又不認識。爸媽早年離異后,其實每年過年時,我都要從媽媽家走到爸爸家。上海的冬天冷得刺骨,他們再疼我,唯有這一段路,是不會有人陪我走的。我不喜歡過年,大抵是這個緣故。而真正有了一個只屬于我自己的年,竟然比在上海過得還要落魄。他聽完,一言不發。直到我下車時,他忽然遞給我一張名片,說:“今年過年,你要是還在臺北,沒地方吃飯,記得打電話給我,我帶你去圍爐。”

我忽然百感交集。我想,我怎么會和你一起過年?但當他幫我從后備廂搬下行李時,我還是一陣鼻酸,復雜的滋味哽在喉頭。

今年中秋前,我有急事去朋友家,臨時打車。司機很健談,但顯然沒有聽出我是從上海來的,只說:“現在的學生真有錢,放學都打車。”我說:“我年紀很大啦,在念博士。”他說:“那還不是一樣,人生父母養。”

他有一個女兒,已經嫁人,還有一個兒子在德國留學,今年才要畢業。

“都靠我這個爸爸,每天開計程車養活他。不過他也很爭氣啦,在讀碩士。”

我想他真是個好爸爸,令人艷羨。但他忽然問我:“你知道我為什么開計程車嗎?”

我說:“不知道啊。”

“我老婆死后,孩子們陸陸續續離開家。每天晚上都是我一個人,日子很難過。我不抽煙、不喝酒、不胡思亂想,很無聊。想到我老婆年輕時跟著我,我一個月只賺一百七十塊錢,好不容易熬到退休,她一天福都沒享過就走了。那一年,我媽媽也走了。我以前頭發很好,就在那時候全白了。”

我不知怎么安慰他。沒想到他很快為自己解圍。

“你知道嗎,我以前是個軍人。每次從部隊回家,都有一個小男生送我。當時我還想,他怎么那么好。后來我才知道,他在和我女兒談戀愛。真是把我氣個半死,恨不得槍斃了他。我女兒大學畢業就和他結婚了,我真舍不得,可是有什么辦法?你知道,還是女兒好,知道天氣變涼,問候我這個老豆(老爸)。不像兒子,打電話來就是問我要錢。”

“因為他跟他媽媽的關系比較好,和我都怪怪的。他媽媽走了,他也很難過吧,但他從來不說。”他補充道。

“你為什么不再找一個人結婚呢?”我冒昧地問。

“不找了。”他答,“開計程車很好啊,人生那么短,很快就過完了,我和我老婆又能見面了。”

下車時我給了他整錢,不讓找零。他很意外,說:“應該是我少收你的錢才對,你和我的小孩差不多大呀。”

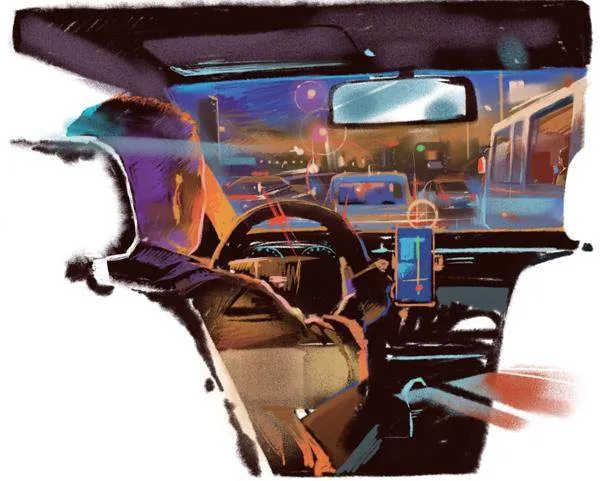

(者行孫摘自山東畫報出版社《云物如故鄉》一書,黃思思圖)