水晶

整個黑山生產規模不小,卻沒有小店,針頭線腦都要靠小販們的挑子。

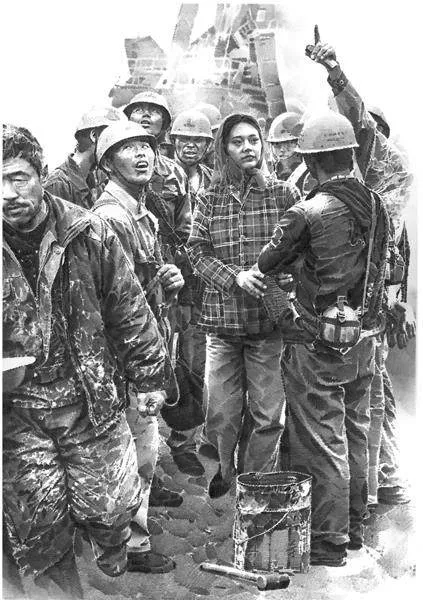

我們用水晶和小販們交換東西,這是他們的最愛,至于他們用來做什么,或者高價賣到了哪里,我們不知道。襪子、手套、指甲刀、電子手表、收音機,能換到什么,靠的是討價還價。小擔隊伍里有男有女,有老有少,有一個女人叫黑牡丹,有點黑,有點俊,黑與俊在一個女人身上奇妙地合體,在風餐露宿的生活里,這是一件奇妙的事情。

除了水晶,破銅爛鐵他們也要,上山一擔貨,下山一擔貨,兩頭掙錢不耽誤。黑牡丹沒有趕上我們一打就能出一窩水晶的好時光,她除了要破銅爛鐵,也要礦石,那些帶明金顆粒的礦石下了山就值錢,上了碾坊煉成金子更值錢。

新采場讓人憋悶,因為缺氧,但礦石品質好,出金子。老板出高價讓我們向上打口天井,專門用來透氣。

關于黑牡丹,老旦給我講過她的身世和零星故事。

黑牡丹當然不姓黑,姓劉,叫劉巧。老旦下山去街上給工隊買工具,具體說是買扳手,有一種青海湖牌的扳手質量過硬,很好用。老旦計劃去五金店買,街上最多的就是五金店。在進一家店門時,他看見一個年輕女人蹲在路邊,地上鋪著一個編織袋,上面放著一排扳手,看著雖不像新貨,但一把把擦得干凈極了。老旦知道,這樣的二手貨要便宜得多,質量又久經考驗。

老旦站在地攤前,看了一會兒女人,女人有點不敢看他,低著頭。老旦看見女人的頭發里有幾根白發,摻在黑發間,藏得很深,又十分醒目,它們共同把左右兩只秀氣的耳朵深藏了起來。老旦想到了家里的女人,幾年前也有白發了。女人一旦有了白發,那白發就像草到了春天,怎么也止不住生長。老旦問:“二手貨?”女人沒有理會他。老旦又問了一遍,女人抬起了頭,她有一張比她的生活動人得多的臉。女人大聲說:“你才是二手貨!”老旦忍不住,笑了,說:“我是說扳手。”女人也忍不住,笑了,說:“是的,二手貨,但比新的好。”老旦說:“給我收起來,我都要了。”

兩個月后,劉巧上了礦山,不過名字不再叫劉巧,叫黑牡丹。這名字是老旦起的,老旦小時候看過一部電影,里面一個女俠叫紅牡丹,厲害得不得了,好看得不得了,那是一個男孩永遠的夢。黑牡丹不再做小工具生意,但也與工具相關,專收廢鉆頭。不能用的廢鉆頭上,多多少少還有一些合金在,把合金取下來賣,很值錢。

黑牡丹收了一年鉆頭,很多人都跟著她學會了。不管哪個門道,人一多,就不再叫門道,成了大路生意。生意難做,黑牡丹就改收礦石。那時候,山上哪一行都如火如荼,開礦的人多,偷礦的人也多,總有收不完的礦石,煉不完的金子。收了一年,據說黑牡丹掙了不少錢。

八月十五,黑牡丹給我們帶了兩只燒雞、一瓶白酒,給老旦買了一身衣裳。我們都叫她嫂子,她沒有答應,也沒有反對。酒喝到一半,黑牡丹有些醉了,尖聲說:“我在礦上混了兩年,得虧大家幫忙,日子好過些了,就是有個愿望還沒實現。”大家問:“啥愿望?”女人說:“聽說秦嶺里產金子,也產水晶,我怎么就碰不上水晶呢?”老旦說:“找這東西說易也易,說難比摘月亮都難。”大伙說:“有啥難的,包在我們身上。”

一天,有個人背來了半袋礦石,開口要五萬元,黑牡丹看了看礦石,覺得能值八萬元。她說:“行,五萬元就五萬元,但我手里沒有這么多錢,你得跟我下山取錢。”那人跟著黑牡丹去銀行取了錢,在一手交錢一手交貨時,兩個人各挨了一悶棍。

打悶棍的是誰,賣礦石的人是誰,黑牡丹后來都知道了,但知道了,又有什么用呢?

挑涼皮擔的小伙子給老旦捎上來一雙皮鞋,鞋里有一張黑牡丹寫的字條:“我回去了!”

老旦哭了一場,哭完,背起炸藥箱上班。工頭給他放了三天假,讓他下山一趟,他說:“工作要緊。”又說:“你們看,那山頭上的紅葉多好看呀!”大家抬頭看,那山上的葉子真的像著了火。

晚飯總是在日落時分開始吃,這是一個分界,白天結束,黑夜來到;白班結束,夜班開始。吃了飯,有人睡覺,有人海闊天空地閑聊,有人戴了礦燈往洞里趕。大家抽著煙,說著話,感覺少了一個人,是老旦。打了一回麻將,也不見老旦回來。我們擔心他出事,趕緊進洞去找。

老旦像一只臭炮彈卡在了天井中間。我們往天井里看,什么也看不到,不要說月光,連一顆星星也沒有,只有一團漆黑,但我們知道里面有一個人。

大家找來一根大繩,從上面七手八腳把老旦弄下來時,他已僵作一團。他的腰上有一只編織口袋,口袋里是半袋礦石,還有幾塊上好的水晶。我們都知道,他這樣貪,一半為自己,一半為一個女人。老旦緩過來,說:“鳥為食亡啊!”

老旦拿回的那些水晶,有一部分被做成了好多副眼鏡,老旦把它們分送給親友與鄰居。他給自己的那副鑲了銅邊,戴上,有一股讓人不適又不得不服的文人氣。

老旦有沒有兌現對黑牡丹許下的承諾,沒有人知道。至于他們后來的情況,老旦不對外講,也就沒人知道結果了。露水男女,恩恩怨怨也像露水,風一吹就干了,像什么也沒有發生過。

(一 眉摘自《福建文學》2024年第6期,本刊節選,李 晨圖)