個舊市土壤調節劑和群體密度對馬鈴薯產量及機收質量的影響試驗

摘 要 為了探究土壤調節劑和群體密度對馬鈴薯產量及機械收獲質量的影響,以“云薯902”馬鈴薯為試驗品種,設置土壤調節劑和密度兩個試驗因素,共8個試驗處理,通過對比不同處理下的馬鈴薯產量、機收質量及商品薯率等指標,評估土壤調節劑和密度對馬鈴薯生產的影響。結果表明:施用土壤調節劑顯著提升了馬鈴薯的產量,與未施用處理相比,產量和單株薯重分別提高了16.50%和18.75%,且田間密度有所增加。隨著密度的增加,馬鈴薯產量呈現先增后減的趨勢,其中在5.42萬株·hm-2較高密度下的產量最高,增產效果最明顯。在機械收獲質量方面,施用土壤調節劑顯著降低了機收漏撿率,并且在較高密度下的機收漏撿率和損傷率均表現較低,商品薯率較高。綜合考慮產量和機收質量,施用土壤調節劑并配合較高密度(5.42萬株·hm-2)種植效果最佳,能夠顯著提高馬鈴薯的經濟效益。

關鍵詞 馬鈴薯;土壤調節劑;密度;產量;機收質量

中圖分類號:S532 文獻標志碼:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2024.19.003

馬鈴薯(Solanum tuberosum L.)作為全球重要的糧食作物之一,因其耐旱、適應性強及營養豐富等特性,在全球糧食生產中占據重要地位。在我國,馬鈴薯被列為四大糧食作物之一[1],特別是在云南等地理和氣候條件獨特的地區,馬鈴薯的種植更具優勢和潛力。隨著農業生產的集約化、規模化發展,如何進一步提高馬鈴薯的產量和品質,同時減少生產過程中的環境壓力,成為當前研究的重點。

土壤調節劑(亦稱土壤肥力調節劑)作為一種能夠有效改善土壤結構、提高土壤肥力、促進作物生長的新型農業投入品[2],近年來在農業生產中得到了廣泛應用。眾多研究表明,土壤調節劑對大田農作物的生長發育具有顯著的促進作用[3],能夠增加作物產量[2,4],改善產量構成因素,提高作物的抗逆性和品質[3]。在馬鈴薯生產中,不同類別的土壤調節劑應用也取得了顯著成效。通過施用土壤調節劑,可以有效改善馬鈴薯生長的土壤環境,提高土壤的保水保肥能力,為馬鈴薯的高產優質創造條件[5]。同時,土壤調節劑還能夠促進馬鈴薯根系的發育,提高其對養分和水分的吸收能力,從而增加馬鈴薯的產量和品質[6]。群體密度是影響馬鈴薯產量及其構成的關鍵因素之一。合理的密度能夠確保馬鈴薯植株分布均勻,充分利用光能,提高光合效率,進而增加生物量的積累[7]。近年來,眾多學者對馬鈴薯的群體密度進行了深入研究。研究表明,適宜的密度可以顯著提高馬鈴薯的產量,改善其產量構成因素,如單株薯重、單株結薯數等[8]。密度過低會導致土地資源的浪費,降低單位面積的產量,密度過高則可能引起植株間的過度競爭,限制馬鈴薯的生長和發育[9],同樣影響產量和品質。

本研究旨在探討土壤調節劑和密度對云南高原冬種馬鈴薯產量、構成因素及機收質量的影響,以期為本區域馬鈴薯的高產栽培和機械化高效生產提供理論依據和技術支持。通過田間試驗和數據分析,今后將進一步深入剖析土壤調節劑在馬鈴薯生產中的作用機制,為農業生產實踐提供科學指導。

1 "材料與方法

1.1 "試驗地點

試驗地點位于云南省紅河哈尼族彝族自治州個舊市大屯街道楊家寨村,海拔1 300 m,年平均氣溫18~20 ℃,年降雨量700~900 mm。

1.2 "試驗設計與田間管理

采用兩因素田間試驗設計方法,馬鈴薯品種為“云薯902”。設置土壤調節劑(T)和密度(D)兩個因素。T因素有2個水平,分別是T1(未施用土壤調節劑)和T2(施用土壤調節劑),其中,土壤調節劑為微量元素水溶肥(活性73Ai 73 Zn≥100 g·L-1)、微量元素水溶肥(Zn≥100 g·L-1)和微量元素水溶肥(ZnSO4·7H2O,Zn>100 g·L-1)3種物質混合物。D因素有4個水平,分別是D1(4.93萬株·hm-2)、D2(5.11萬株·hm-2)、 D3(5.42萬株·hm-2)和D4(5.63萬株·hm-2)。共有8個互作處理,每個處理設3次重復。

馬鈴薯采用機械化播種法,使用播種、覆膜及鋪設膜下滴灌管一體化的馬鈴薯種植機械,該播種機由青島洪珠農業機械有限公司生產(型號2CM - 2C)。播種機作業幅寬80~100 cm,1壟上面可種植2行馬鈴薯,通過齒輪大小調節播種密度,具體按照《馬鈴薯種植機技術條件》(GB/T 25417—2010)標準執行。本試驗馬鈴薯按寬窄行種植,寬行0.85 m、窄行0.25 m,平均行距0.55 m。各個處理均施N、P2O5、K2O肥分別為240、72、525 kg·hm-2,其中,N肥分基肥和苗肥兩次施入,基肥用量216 kg·hm-2、苗肥用量24 kg·hm-2;P2O5肥按基肥一次性全部施入;K2O肥分別在馬鈴薯播種期、出苗期、塊莖形成期、塊莖增長期施入,施用量分別是288、75、150、12 kg·hm-2。

1.3 "測定項目及方法

1.3.1 "產量及構成因素

在馬鈴薯收獲季節,對每個處理測產取樣點的馬鈴薯進行全部收獲。將收獲的馬鈴薯分為商品薯和非商品薯(重量小于50 g的小薯、病薯、爛薯等),并分別稱重。扣除總重的1.5%作為雜質和含土量,若薯塊帶土較多,則需取樣清洗后計算雜質率,最后根據測產面積測算馬鈴薯實際產量。

在每個取樣點內,隨機選擇5 m2的區域作為密度測定區,計數該區域內的馬鈴薯植株數量,即為實際密度。然后,隨機選擇10株代表性馬鈴薯植株,將每株馬鈴薯的塊莖全部挖出,并清洗干凈。使用電子秤分別稱量每株馬鈴薯的塊莖總重,計算10株的平均值,即為單株塊莖重。

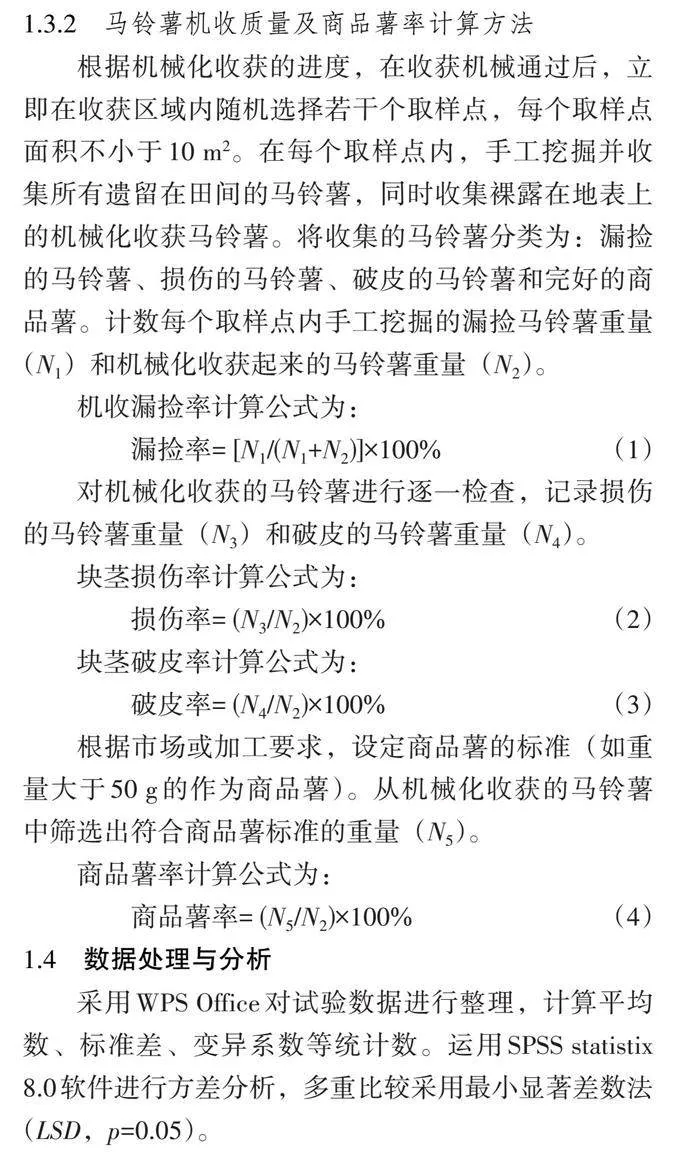

1.3.2 "馬鈴薯機收質量及商品薯率計算方法

根據機械化收獲的進度,在收獲機械通過后,立即在收獲區域內隨機選擇若干個取樣點,每個取樣點面積不小于10 m2。在每個取樣點內,手工挖掘并收集所有遺留在田間的馬鈴薯,同時收集裸露在地表上的機械化收獲馬鈴薯。將收集的馬鈴薯分類為:漏撿的馬鈴薯、損傷的馬鈴薯、破皮的馬鈴薯和完好的商品薯。計數每個取樣點內手工挖掘的漏撿馬鈴薯重量(N1)和機械化收獲起來的馬鈴薯重量(N2)。

機收漏撿率計算公式為:

漏撿率= [N1/(N1+N2)]×100% "(1)

對機械化收獲的馬鈴薯進行逐一檢查,記錄損傷的馬鈴薯重量(N3)和破皮的馬鈴薯重量(N4)。

塊莖損傷率計算公式為:

損傷率= (N3/N2)×100% "(2)

塊莖破皮率計算公式為:

破皮率= (N4/N2)×100% "(3)

根據市場或加工要求,設定商品薯的標準(如重量大于50 g的作為商品薯)。從機械化收獲的馬鈴薯中篩選出符合商品薯標準的重量(N5)。

商品薯率計算公式為:

商品薯率= (N5/N2)×100% " (4)

1.4 "數據處理與分析

采用WPS Office對試驗數據進行整理,計算平均數、標準差、變異系數等統計數。運用SPSS statistix 8.0軟件進行方差分析,多重比較采用最小顯著差數法(LSD,p=0.05)。

2 "結果與分析

2.1 "土壤調節劑和密度對馬鈴薯產量及其構成因素的影響

由表1可知,通過對比T1處理與T2處理數據,發現土壤調節劑能顯著提升馬鈴薯產量。施用后,產量和單株薯重分別提高16.50%和18.75%,且實際密度增加3 434株·hm-2。這表明土壤調節劑能增加馬鈴薯的田間密度和單株薯重,從而促進產量提升。同時,群體密度也影響馬鈴薯產量。隨著密度增加,產量先升后降。與D1(較低密度)相比,D2(中密度)、D3(較高密度)和D4(高密度)的產量分別提升19.28%、25.50%和10.91%,D3增產效果最明顯。值得注意的是,單株薯重在各密度間無顯著差異,但在D3下達到高峰,這就說明適宜密植能優化馬鈴薯產量,但過高密度并不增產。

綜合考慮土壤調節劑和播種密度,T2D2互作處理(施用土壤調節劑的同時實行中密度種植)下的產量樣本均值最高,達57.79 t·hm-2;其次是T2D3處理(施用土壤調節劑的同時實行較高密度種植),產量樣本均值為55.71 t·hm-2,但是經過方差分析發現兩者間的實際產量差異不顯著。這兩個處理均施用土壤調節劑,表明在5.11萬~5.42萬株·hm-2的密度范圍內,結合土壤調節劑可實現馬鈴薯高產。總之,土壤調節劑和適當的播種密度是提高馬鈴薯產量的關鍵。

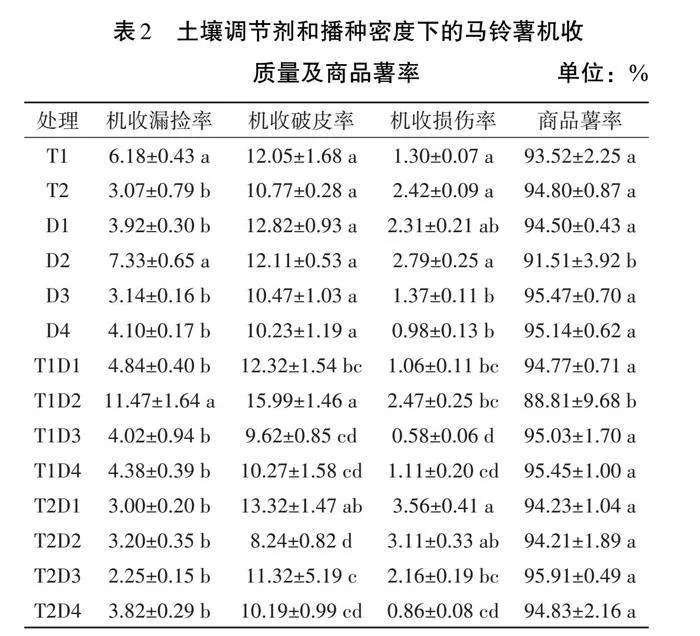

2.2 "土壤調節劑和密度對馬鈴薯機收質量及商品薯率的影響

由表2可知,T2處理在馬鈴薯機收過程中表現出明顯的優勢,特別是在降低漏撿率方面。與T1處理相比,T2處理的機收漏撿率顯著降低了3.11個百分點。這一結果表明,土壤調節劑通過改善土壤環境,如增強土壤的疏松度和保水能力,有效地減少了馬鈴薯在機收時的漏撿情況。試驗結果還表明,群體密度對馬鈴薯的機收漏撿率、損傷率和商品薯率具有顯著影響,但對機收破皮率的影響不明顯。在不同群體密度中,D2下的機收漏撿率顯著高于其他密度,特別是D3與D2相比,D3下的機收漏撿率降低了4.19個百分點。在機收損傷率方面,D3和D4下的損傷率表現較小,分別僅為1.37%和0.98%,并且二者間差異不顯著。這可能是由于較高密度下馬鈴薯塊莖生長空間受限及養分競爭激烈,導致塊莖變小且均勻一致,進而在收獲時降低了收割機械對塊莖損傷程度。商品薯率是衡量馬鈴薯經濟價值的重要指標,本研究同樣發現,D3和D4下的商品薯率表現較大,分別為95.47%和95.14%,并且二者間差異不顯著。總之,在不同的群體密度中,D3顯示出其較好的適宜性,D3密度不僅有助于減少機收時的漏撿和損傷,還能顯著提高馬鈴薯的商品薯率,從而增加其經濟價值。

當T2處理組與D3群體密度互作時,同樣表現出了顯著的優勢。T2D3處理(施用土壤調節劑的同時實行較高密度種植)與其他處理相比,機收漏檢率表現最小,僅為2.25%。而商品薯率表現為最高,達到95.91%,即該互作處理由于土壤環境的改善和適度密植,馬鈴薯的機收漏撿率得到了最大程度的降低,同時商品薯率也相應提高。這種組合不僅優化了馬鈴薯的生長環境,還通過合理的空間布局減少了機械收獲時的損傷和漏撿,從而提高了整體收獲質量和經濟效益。

3 "討論與結論

3.1 "增施土壤調節劑促進馬鈴薯高產形成的原理分析

本試驗所用的土壤調節劑是一種純植物來源、通過非發酵工藝定制的混合液體配方。這種調節劑能夠迅速激活土壤中休眠的有益微生物種群,從而提升土壤中的微生物活性。通過激活這些微生物,土壤調節劑間接促進了土壤肥力的提升,為馬鈴薯種子提供了更為適宜的生長環境,這有助于種薯的萌發和幼苗的生長,進而提高田間出苗率。另外,該土壤調節劑中還包含黃腐酸和富勒酸活性成分,這兩種成分在土壤中發揮著獨特的作用。黃腐酸作為一種帶有正負電荷的螯合劑,能夠有效地螯合固定土壤中的鹽分(肥料)[10],這一特性使得土壤中的養分得以更好地保持和釋放,滿足了馬鈴薯生長過程中的營養需求。同時,黃腐酸還具有移動和使用這些鹽分的能力,從而減輕了土壤、細菌和根系上的負荷,為馬鈴薯的生長創造了更為有利的條件。值得注意的是,土壤調節劑的施用需要一定的地力條件,可能在土壤肥力水平較高的條件下才能充分發揮其增產優勢。

3.2 "機收馬鈴薯破皮率較高的原因剖析及解決途徑

在馬鈴薯的生產過程中,機收破皮率是一個重要的質量指標,它直接關系到馬鈴薯的商品性和經濟價值。本研究中,馬鈴薯的機收破皮率總體偏高,這是一個值得深入探討的問題。從選用品種特性來看,不同品種的馬鈴薯在機械收獲時的破皮率可能存在顯著差異,未來可以通過品種對比試驗,篩選出高產耐機械收獲的馬鈴薯品種,從而降低機收破皮率。收割機械的類型對機收破皮率也有顯著影響,目前市場上存在多種類型的馬鈴薯收獲機,它們的結構和工作原理各不相同[11]。此外,測試判斷方法也是影響機收破皮率的一個重要因素。目前對馬鈴薯機收破皮率的判斷主要依賴人工目測法,存在著一定的主觀性和誤差。因此,為了更準確地評估機收破皮率,今后可以引入更先進的測試技術,如圖像處理技術、機器視覺技術等,實現破皮率的自動化、精準化檢測。

綜上所述,土壤調節劑和群體密度對馬鈴薯產量及機收質量具有顯著影響,施用土壤調節劑可顯著提升馬鈴薯產量,增加田間密度和單株薯重。施用土壤調節劑的同時再配合5.42萬株·hm-2的較高種植密度效果最佳,能顯著降低機收漏撿率并提高商品薯率,從而提高經濟效益。

參考文獻:

[1] 李筱姣,杜倫靜,周見,等. 西南地區馬鈴薯產業發展現狀及建議[J].南方農業,2021,15(34):129-133.

[2] 李長江,叢海濤,李青梅,等. 不同土壤調節劑對新增耕地土壤質量以及玉米產量的影響[J].中國土壤與肥料,2023(9):50-58.

[3] 羅霆,吳建明,閆海鋒,等. 不同土壤調節劑(肥料)對甘蔗宿根黃化的防效及甘蔗生長和產量的影響[J].西南農業學報,2022,35(3):564-570.

[4] 蔣剛,李經勇,周鳳云,等. 有機肥和無機肥與土壤調節劑配施對水稻產量的影響[J].安徽農業科學,2010,38(17):8892-8893,8929.

[5] 杜平,趙竹青,宋波濤,等. 馬鈴薯鋅營養特性及鋅生物強化技術研究進展[J].華中農業大學學報,2021,40(4):36-43.

[6] 馬振勇,杜虎林,劉榮國,等. 施鋅肥對旱作馬鈴薯植株鋅含量及塊莖品質的影響[J].華北農學報,2017,32(1):201-207.

[7] 于顯楓,張緒成,方彥杰,等. 減氮追施和增密對全膜覆蓋壟上微溝馬鈴薯水分利用及生長的影響[J].作物學報,2019,45(5):764-776.

[8] 吳雁斌,呂和平,梁宏杰,等. 不同覆膜方式與種植密度互作對馬鈴薯光合特性及產量的影響[J].中國瓜菜,2022,35(7):62-68.

[9] 梁錦秀,郭鑫年,張國輝,等. 覆膜和密度對寧南旱地馬鈴薯產量及水分利用效率的影響[J].水土保持研究,2015,22(5):266-270.

[10] 馮先明,王保明,劉詠,等. 腐植酸螯合劑研究現狀與應用前景[J].應用化工,2019,48(1):169-172.

[11] 王虎存,趙武云,孫偉,等. 馬鈴薯機械化收獲技術與裝備研究進展[J].農業工程學報,2023,39(14):1-22.

(責任編輯:易 "婧)