洛陽市6種行道樹對大氣顆粒物的滯留能力探究

摘 要 為探究河南省洛陽市行道植物對大氣顆粒物的滯留能力,以石楠、烏桕、夾竹桃、南天竹、山櫻花及女貞為研究對象,測定其對粒徑在0.22~0.45 μm的大氣顆粒物(PM0.22~0.45)和粒徑在0.45~100.00 μm的大氣顆粒物(PM0.45~100.00)的單位葉面積滯塵量,并考察交通量對植物葉片滯留能力的影響。結果表明,不同植物單位葉面積滯塵量存在顯著差異,南天竹對PM0.22~0.45的滯留效率最高,夾竹桃最低;而石楠對PM0.45~100.00的滯留效率最高,女貞最低。同時,植物單位葉面積滯塵量與交通量整體呈顯著正相關。

關鍵詞 行道植物;顆粒物;交通量;滯塵效率;河南省洛陽市

中圖分類號:X173 文獻標志碼:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2024.19.028

隨著城市化進程迅速推進,大氣污染問題日益嚴重,尤其是大氣中的顆粒物對環境安全和人類健康構成嚴重威脅。大氣中的顆粒物含多種有害物質,可到達人體肺部,甚至通過肺泡進入血液循環,引發各種疾病,如哮喘和肺癌等[1]。大氣中的顆粒物可以根據其粒徑進行分類,通常分為總懸浮顆粒物(粒徑小于等于100.00 μm)、可吸入顆粒物(PM10.00,粒徑小于等于10.00 μm)、細顆粒物(PM2.5,粒徑小于等于2.50 μm)、超細顆粒物(PM0.10,粒徑小于等于0.10 μm)。

現階段,通過城市綠化降低大氣中的顆粒物濃度的方法獲得廣泛關注[2]。然而,傳統研究多集中在植物對PM2.5及PM10.00的滯留效率,針對粒徑在0.22~0.45 μm顆粒物(PM0.22~0.45)和粒徑為0.45~100.00 μm的顆粒物(PM0.45~100.00)的研究較少。同時,河南省洛陽市作為熱門旅游城市,關于行道植物滯塵能力的研究較少。因此,筆者以洛陽市常見的6種行道植物為研究對象,分析不同植物對PM0.22~0.45和PM0.45~100.00的滯留差異,并探討不同交通量下的植物滯塵能力差異,從而為洛陽市綠色城市建設和空氣污染防治植物的篩選提供理論依據。

1 "材料與方法

1.1 "研究區概況

洛陽市地理條件優越,位于暖溫帶南緣向北亞熱帶過渡地帶,屬暖溫帶大陸性季風氣候和亞熱帶季風氣候,四季分明,夏熱多雨,秋季溫和,冬季寒冷。截至2021年,洛陽市綠地率38.51%,綠化覆蓋率44.34%,人均公園綠地面積15.42 m2。

1.2 "試驗設計

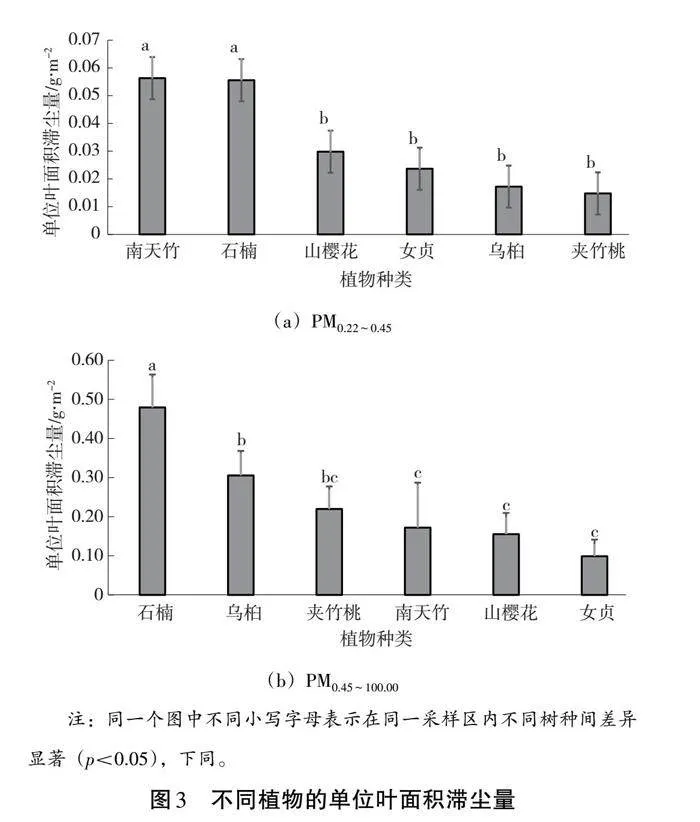

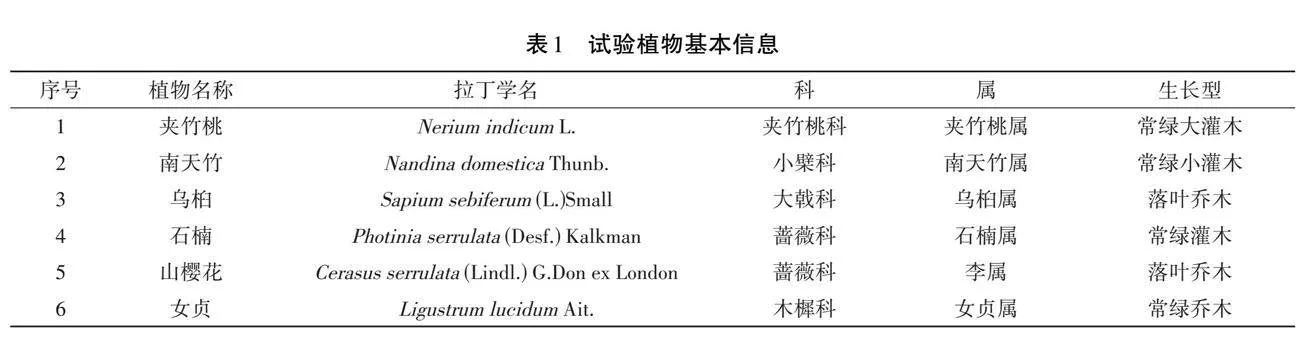

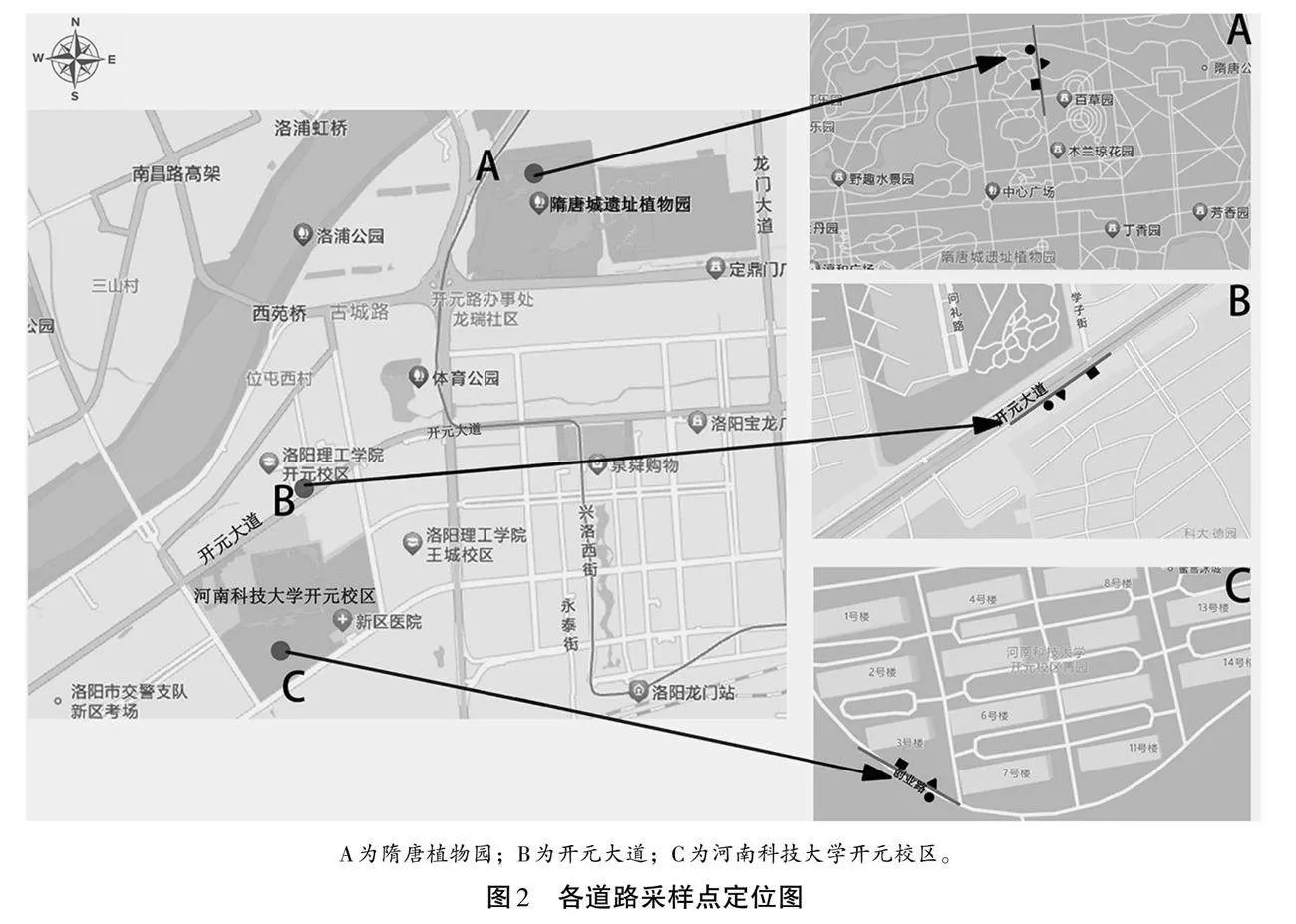

選取洛陽市古城路(見圖1)6種行道植物作為試驗對象(見表1),比較其對PM0.22~0.45和PM0.45~100.00的滯留能力。此外,根據交通量監測數據(見表2)的明顯差異選定3處采樣區(見圖2)。其中,洛陽市洛龍區開元大道為高交通量,河南科技大學開元校區為中交通量,隋唐植物園為低交通量。然后,以3處采樣區內的共有植物(紫葉李、女貞、石楠)為試驗對象,考察交通量對植物葉片滯留能力的影響。

1.3 "樣品采集

每種植物選取3株,從樹冠的東、西、南、北4個方向采集無病蟲害、大小適中、位置一致、無缺口的葉片各20片。采集葉片后,放入真空袋密封并標記時間、地點、樹種。據研究,15 mm的降水量就可洗去葉片降塵,故試驗前5 d需要清洗葉片,使葉片恢復潔凈,重新滯塵[3]。

1.4 "指標測定

將采集的葉片放入200 mL蒸餾水燒杯中浸泡5 min,然后用玻璃棒攪拌葉片,使粉塵脫落。取出葉片,用洗瓶沖洗,洗液并入浸泡液中。取兩種孔徑濾紙(0.22 μm、0.45 μm),放置60 ℃烘箱烘2 h后,置于真空干燥器中降至室溫。取出濾紙編號、稱質量并記錄數據。

首先,使用孔徑為100 μm的濾網對浸泡液進行過濾,以去除粒徑大于100.00 μm的顆粒物。其次,用孔徑為0.45 μm的濾紙對濾液進行抽濾,并將使用過的濾紙取出。再次,用孔徑為0.22 μm的濾紙對濾液進行抽濾,同樣將濾紙取出。最后,分別將濾紙烘干、稱質量,并記錄數據。兩次質量之差即為葉片上所滯留顆粒物的總質量[4]。

將上述浸洗后的葉片用毛巾擦干,使用葉面積測量儀對已擦干的樣品葉片進行拍照處理,得到葉片圖像數據后配合Image J圖像處理軟件,得到采樣葉片葉面積[5]。

植物單位葉面積滯塵量計算公式為

[Q=W2-W1S] (1)

式中:Q為單位葉面積滯塵量,g·m-2;W1為過濾前濾紙的質量,g;W2為過濾后濾紙的質量,g;S為葉片面積,m2。

1.5 "數據處理

利用Excel整理試驗數據,通過SPSS 26.0軟件進行統計分析。運用單因素方差分析評估相同條件下不同植物滯塵能力的種間差異,并檢測不同交通量下不同植物單位葉面積滯塵量的顯著性差異。采用皮爾遜相關性分析探討植物滯塵效率與交通量的相關性。

2 "結果與分析

2.1 "不同種類行道植物滯塵能力比較

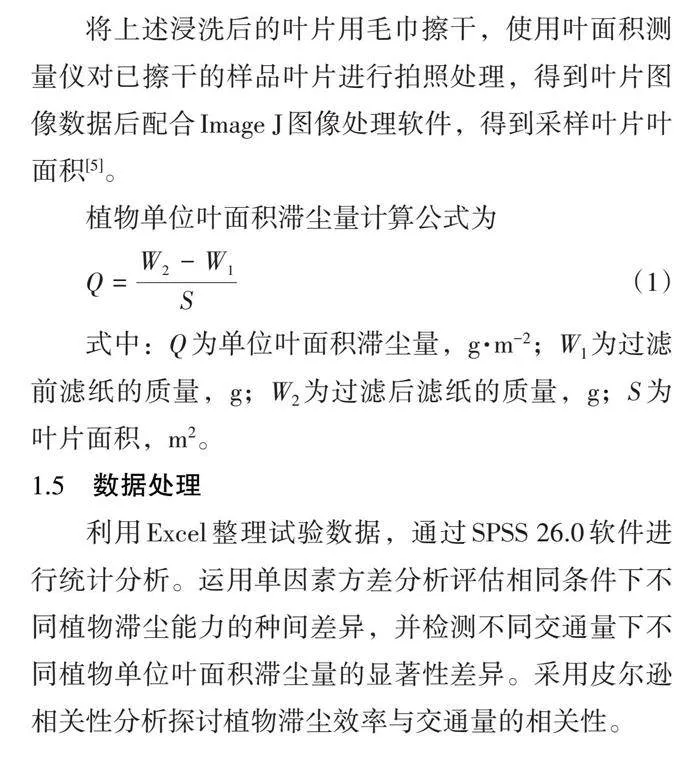

由圖3(a)可知,6種行道植物對PM0.22~0.45的捕獲量存在顯著差異,整體呈現為南天竹>石楠>山櫻花>女貞>烏桕>夾竹桃。其中,南天竹單位葉面積滯塵量僅比石楠高0.001 g·m-2,且差異不顯著,但兩者顯著高于山櫻花、女貞、烏桕及夾竹桃,但這4種植物間不存在顯著差異。南天竹單位葉面積滯塵量是夾竹桃的3.82倍。

由圖3(b)可知,6種行道植物對PM0.45~100.00的捕獲量存在顯著差異,整體呈現為石楠>烏桕>夾竹桃>南天竹>山櫻花>女貞。其中,石楠單位葉面積滯塵量最高,并顯著高于其他植物。烏桕單位葉面積滯塵量僅次于石楠,且與夾竹桃不存在顯著差異,但顯著高于南天竹、山櫻花、女貞。然而,夾竹桃單位葉面積滯塵量與南天竹、山櫻花、女貞無顯著差異。

綜上所述,不同植物對于不同粒徑顆粒物的捕獲量存在顯著差異,且這種差異在不同粒徑范圍內有所不同。從生長型來看,灌木對兩種粒徑顆粒物的滯塵能力普遍高于喬木。

2.2 "不同交通量下行道植物滯塵能力比較

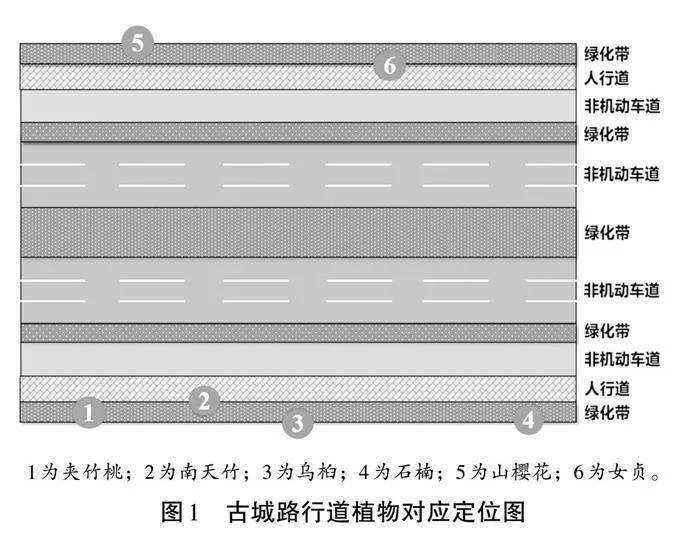

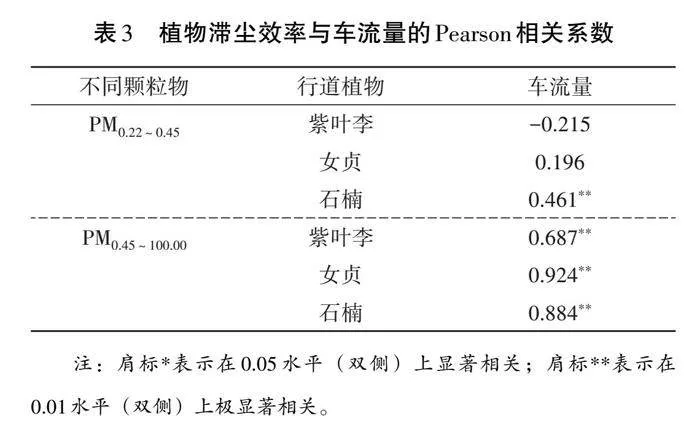

由圖4(a)可知,不同交通量下石楠和紫葉李對PM0.22~0.45的滯留量有顯著差異。石楠在中、高交通量下的滯塵量均大于低交通量,其中中交通量下的石楠單位葉面積滯塵量是低交通量的1.39倍,高交通量下的石楠單位葉面積滯塵量是低交通量的1.57倍,差異顯著。紫葉李在中交通量下的單位葉面積滯塵量顯著高于低交通量和高交通量,但其在低、高交通量下的滯塵量差異不顯著。女貞在各交通量下單位葉面積滯塵量無顯著差異。此外,僅石楠的滯塵效率與交通量呈顯著正相關(見表3)。

由圖4(b)可知,女貞在高交通量下對PM0.45~100的滯塵量顯著高于低、中交通量,分別為其2.65倍、2.34倍,但中交通量與低交通量下女貞單位葉面積滯塵量差異不顯著。在3種交通量下,石楠單位葉面積滯塵量存在顯著差異,高交通量下石楠單位葉面積滯塵量分別是中、低交通量的1.72倍、2.89倍,中交通量下石楠單位葉面積滯塵量是低交通量的1.68倍。紫葉李單位葉面積滯塵量雖低于石楠,但在3種交通量下也有顯著差異。總體上,3種植物對PM0.45~100.00的滯留效率與交通量呈極顯著正相關(見表3)。

3 "結論與討論

研究發現,不同行道植物對顆粒物的捕獲量有顯著差異,與王書恒等的研究結果相似[6]。其中,南天竹和石楠對PM0.22~0.45的捕獲量較高,石楠對PM0.45~100.00的捕獲量最高,這種情況可能與行道植物葉表面微結構特征相關[7]。研究結果中,灌木的單位葉面積滯塵量大于喬木,與胡雪等的研究結果一致[8]。這可能因為灌木的垂直高度比喬木低,使其對地面揚塵的吸滯能力更強,且灌木的葉片著生角度通常在45°~60°,這個角度有利于顆粒物的附著。

此次研究發現,交通量是影響行道植物滯留PM0.22~0.45和PM0.45~100.00的重要因素,且普遍隨交通量增加而增大。究其原因,交通量增加意味著更多的車輛在路上行駛,這直接導致排放到空氣中的顆粒物總量增加[9]。值得注意的是,雖然此次試驗結果與翟盼盼等和黃月明等的結論相似,但是兩者在交通量監測方面并無直接數據展現[10-11]。另外,紫葉李在不同交通量下對PM0.22~0.45的捕獲量,由低交通量到中交通量有明顯提升,但由中交通量到高交通量不升反降,這可能因為在一定滯塵時間內,葉片滯塵能力隨時間累積而增強,但滯塵飽和后,滯塵能力又隨時間累積會減弱[12]。

洛陽市6種行道植物對PM0.22~0.45和PM0.45~100.00的滯塵能力存在顯著差異,對PM0.22~0.45整體表現為南天竹>石楠>山櫻花>女貞>烏桕>夾竹桃,對PM0.45~100.00表現為石楠>烏桕>夾竹桃>南天竹>山櫻花>女貞。總體而言,灌木對兩種粒徑顆粒物的滯塵能力普遍高于喬木。不同交通量下行道植物對兩種粒徑顆粒物的滯塵能力存在顯著差異,且與交通量整體呈顯著正相關,其中石楠對交通量的變化最為敏感。

綜上所述,在洛陽市綠色化發展進程中,綠化部門要考慮不同植物的滯塵能力,同時需要考慮不同道路車流量對植物滯塵能力的影響。可以選擇一些四季常綠的植物,如石楠、南天竹等,結合合理的植物配置,充分發揮植物的生態效應,進一步打造洛陽市的旅游名片,為游客提供一個美麗、健康、具有文化內涵的旅游環境。

參考文獻:

[1] 胡彬,陳瑞,徐建勛,等.霧霾超細顆粒物的健康效應[J].科學通報,2015,60(30):2808-2823.

[2] 殷衫,蔡靜萍,陳麗萍,等.交通綠化帶植物配置對空氣顆粒物的凈化效益[J].生態學報,2007,27(11):4590-4595.

[3] 柴一新,祝寧,韓煥金.城市綠化樹種的滯塵效應:以哈爾濱市為例[J].應用生態學報,2002(9):1121-1126.

[4] 洪秀玲,楊雪媛,楊夢堯,等.測定植物葉片滯留PM2.5等大氣顆粒物質量的方法[J].北京林業大學學報,2015,37(5):147-154.

[5] 張新平,董潔,王得祥,等.幾種常用的樹木葉面積測量方法比較[J].中國城市林業,2016,14(2):38-41.

[6] 王書恒,朱曉宇,田如男,等.南京市6種常見園林植物滯塵效益的綜合分析[J].中國園林,2021,37(6):111-116.

[7] 張翠,馬瑞,譚立佳,等.蘭州市10種常用園林綠化樹種葉表面微結構對其滯塵量的影響[J].甘肅農業大學學報,2023,58(4):192-200.

[8] 胡雪,喬保軍,侯巍,等.通州區東郊森林公園不同樹種葉片滯塵能力探究[J].中國水土保持,2017(7):59-62.

[9] HICKS W,BEEVERS S,TREMPER A H,et al.Quantification of non-exhaust particulate matter traffic emissions and the impact of COVID-19 lock down at London Marylebone Road[J].Atmosphere,2021,12(2):190.

[10] 翟盼盼,李娟,張威,等.西安城區綠化植物滯塵能力研究[J].甘肅科技,2014,30(16):33-35.

[11] 黃月明,王彬斌.南寧市興寧區14種常見道路綠化植物滯塵能力探討[J].現代園藝,2016(4):170-171.

[12] 呂桂菊.濟南市常用園林植物滯塵能力研究[J].福建建筑,2016(2):25-28.

(責任編輯:劉寧寧)