鄉村振興視域下海北州特色產業發展

海北藏族自治州位于青海省東北部,“背靠祁連山,面朝青海湖”雙國家公園,懷擁中國原子城。全州總面積3.41萬平方千米,轄4縣。全州常住人口26.53萬,有藏族、漢族、回族、蒙古族、土家族等27個民族共居共融,少數民族人口17.7萬,占總人口的66.8%。海北州錨定打造綠色有機農畜產品輸出地引領區走在全省前列目標,緊緊圍繞藏羊、牦牛、青稞、小油菜、飼草五大主導產業優勢,做精做細肉牛、肉羊、蜂蜜、黃菇、冷水魚、香菇、蕨麻、蔬菜八大特色產業,積極培育中藏藥材、藏香豬、草原生態雞等產業,構建“5+8+N”農牧產業發展新格局,不斷引領全州鄉村全面振興。

海北州特色產業發展的現狀

海北州的特色產業主要體現在農牧業和旅游業兩大領域。在農牧業方面,海北州注重生態有機畜牧業的發展,圍繞種植業、畜牧業、農畜產品加工流通業以及休閑農業等四大行業,將藏羊、牦牛、青稞、小油菜、飼草作為五大特色產業進行重點發展。比如,五大特色產業之一的藏羊。第一,品種優良。一是適應能力強。海北藏羊屬于“高原型”藏羊,是青藏高原的特色優勢畜種,能很好地適應高海拔、寒冷、缺氧等惡劣的自然環境,具有抗嚴寒、耐粗飼的特點,即使在氣候多變的高寒環境下,也能保持良好的生長狀態和生產性能。二是肉質鮮美。海北藏羊以天然優質牧草及野生藥用植物為食,所產羊肉肉質細嫩、味道鮮美、營養豐富,深受消費者喜愛。比如祁連藏羊(如圖1所示)就被譽為“蟲草羊”,其羊肉煮沸后肉湯清澈見底,肉香四溢,脂肪團聚于表面。第二,養殖環境優越。一是天然牧場。海北州位于祁連山下,擁有廣闊的天然草原,全州擁有可利用天然草原面積4068萬畝,為藏羊提供了充足的活動空間和優質的牧草資源。這里的草原植被豐富,水源純凈,沒有受到工業污染,保證了藏羊的食物安全和品質。二是生態有機。海北藏羊養殖遵循綠色、有機的方式,符合現代消費者對健康食品的需求。第三,產業體系完善。一是良種繁育體系健全。全州共有9個種畜場,221個核心群,2021年—2023年全州優良高原型藏羊種公羊供種12325只,平均供種4108只/年,是全省最大的高原型藏羊供種基地。二是科技生產模式先進。大力推廣藏羊良種繁育、高效養殖、冬季補飼、飼草青貯等多項高效養殖配套技術,“兩年三胎”“羔羊早期斷奶”等高效養殖成果不斷熟化,累計推廣藏羊“兩年三胎”高效養殖200萬只以上,多胎藏羊選育三級育種體系和商業化育種機制初步形成,提高了藏羊的繁殖率和養殖效益。三是產業鏈完整。當地有藏羊養殖、屠宰、加工、銷售等完整的產業鏈,全州現有農牧業產業化龍頭企業38家,其中國家級3家。第四,政策支持有力。一是規劃引領。海北州政府相繼出臺了《海北州特色農牧業發展規劃》《海北藏族自治州高原型藏羊保護條例》《祁連藏羊特色農產品優勢區創建規劃》《海北藏族自治州藏羊產業發展規劃》等一系列政策和發展規劃,為藏羊產業的發展明確了目標、理清了思路,積極推動藏羊產業的規模化、標準化、產業化發展。二是資金扶持。州縣政府出臺《海北州2024促進州域牛羊出欄獎勵辦法》,落實獎補資金對出欄農牧戶、屠宰收購企業等給予資金獎勵,有效加快了牲畜出欄周轉,促進了草原生態保護和農牧民增收雙贏。三是品牌影響力大。“祁連藏羊”是海北藏族自治州主打的“祁連山下好牧場”區域公用品牌下的一大特色品牌,不僅獲得了國家地理標志證明,還入選了全國農業品牌精品培育名單、全國“一縣一特色”中國品牌目錄等,品牌知名度和影響力不斷提升,為海北藏羊的市場推廣和銷售奠定了良好的基礎。

在旅游業方面,海北州立足生態旅游資源,深入挖掘“紅色、綠色、特色”旅游資源,實現資源有機整合、產業融合發展、社會共建共享,目標是將海北州打造成省外高端旅游的知名目的地,省內大眾旅游的熱點集聚區。此外,海北州還持續做強特色文旅產業、做大清潔能源產業,并致力于打造全省生態文明高地。

當前海北州特色產業發展的困境

特色品牌單一、品牌建設有待提升。各類產業的經濟效益,本身會受到品牌效益的直接影響,因此,需要海北州地區將設立特色品牌并將其推廣的工作落實到位。海北州能真正代表本地特色,拿得出、叫得響,具有一定知名度的地域化品牌較少,缺乏系統的生產、宣傳、銷售商業程序,營銷方式分散,產品市場占有率較低,經濟效益帶動不明顯。比如,高原牛羊肉及農畜產品作為純天然有機綠色食品,在內地一直深受喜愛,然而在特色品牌推廣方面存在缺乏品牌銷售意識以及整體經營規模較小等問題,產業鏈層面差異化較弱。原因為:缺乏品牌意識,在調研中發現,產業發展比較單一,生產組織化程度偏低。比如,“門源縣小油菜(如圖2所示)”“門源青稞”等品牌建設雖然取得了比較好的成績,但在具體的銷售中,市場的開拓意識不強,對產品的包裝、使用以及現有產品的市場推銷和宣傳力度不夠,導致品牌效益發揮不足,產品價值沒有得到提升,產品附加值有上升空間。對現階段產業生產工作推進成效進行分析能夠發現,部分產業缺乏宏觀調控,無法及時發現市場變動的同時引發各類生產經營問題。

人才資源匱乏、科技支撐相對落后。鄉村振興本身便強調人力資源在其中的投入總量,而各領域專業人才可以為產業結構調整與生產提供優質協助,提高基層群眾受教育水平的基礎上落實產業整合。海北州當前農牧業生產種植農戶、養殖戶掌握和運用科技生產技術和經營方式的意識有待加強,水平相對落后,有知識、懂技術、會經營、善于管理的現代化新型農牧民缺少,沒有突破傳統的生產經營模式。當地機械化程度較低。種養殖設備科技水平限制,機械化與規模化結合不緊密,科技企業創新能力不足,專業性技術轉移機構數量少、服務水平、層次比較低,農牧業生產比較落后,生產效率、產品加工能力與水平還不能得到較快的提高。

特色產業資金扶持力度相對單一。受區域間經濟發展能力的影響,海北州廣泛存在有資金相對短缺的問題,對產業結構升級造成一定制約的同時缺乏針對各類資源的綜合協調能力。企業或個人資金普遍不足。海北州地方企業都是民營企業,其資本主要來源于政府的扶持和經商創業的積累,在設計生產規模時,為了實現規模效益最大化,大多把資金全部投向固定資產,致使企業建成后缺少流動資金啟動生產,制約了資金的利用效益。

產業品牌宣傳方面有待加強。特色品牌的塑造首先挖掘其核心價值。海北州在挖掘對農畜產品的保健、營養功能和多元化用途挖掘尚不夠深入,功能食品、保健食品等精深加工產品類別不夠豐富。有些人并沒有意識到品牌宣傳工作對于產業機構調整及經濟發展的重要性,并且受信息技術普及以及群眾認知等方面的影響,當地居民并沒有認識到電商與直播帶貨的經濟發展潛力,最終對當地特色產業造成限制。

促進民族地區特色產業發展的建議

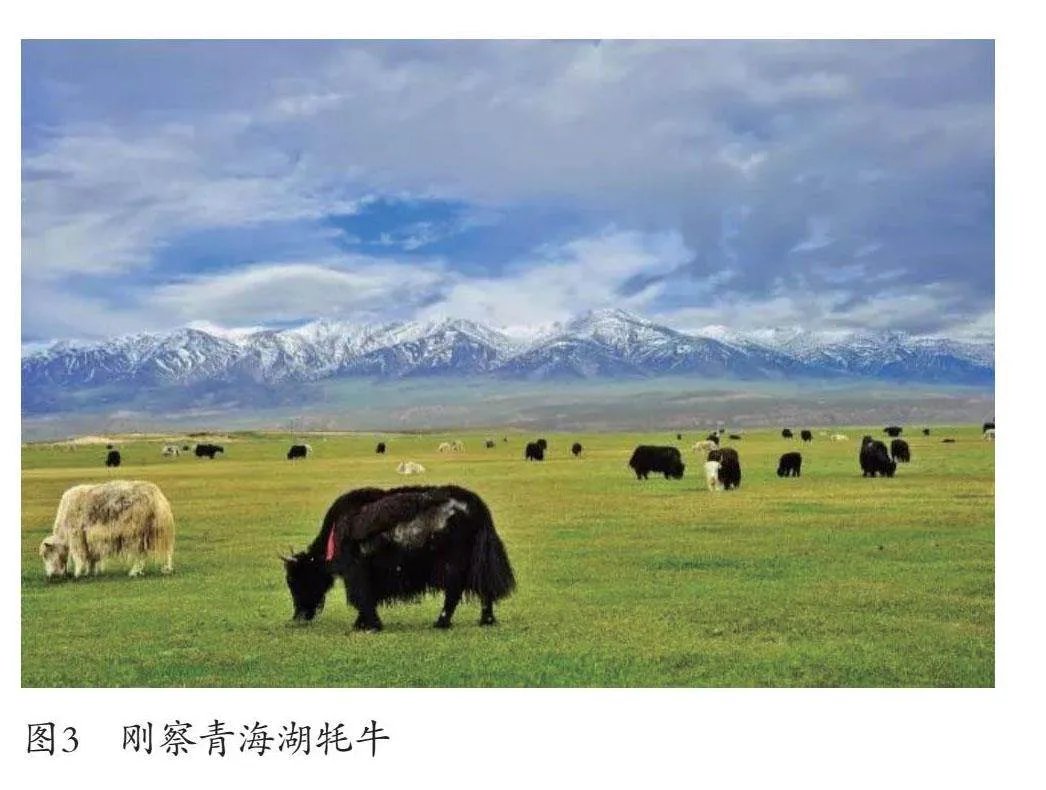

發揮工匠精神,全力打造特色產業品牌。品牌是信譽和質量的保證,發展特色產業必須發揮工匠精神,專心打造特色品牌。要充分利用地域優勢,整合品牌資源,積極塑造“剛察青海湖牦牛(如圖3所示)”“祁默”“吉上杞”等一批區域品牌、企業品牌、品種品牌,形成品牌體系,提升品牌價值,拓展市場空間,提高知名度和競爭力,以品牌提升產品附加值。加快發展綠色食品、有機農產品和地理標志產品,促進產業發展。建設產品品牌創建與管理中心,強化商標品牌保護服務工作,為企業創建馳名商標、知名商標提供良好服務。積極組織龍頭企業參與省內外農畜產品等展銷推介活動,開拓有機農畜產品等營銷渠道,強化品牌宣傳推介。引導農牧民合作社、家庭農牧場積極參加“二品一標”認證工作,培養產品生產加工龍頭企業。若想要建立起符合當地建設及發展需求的產業結構模式,則要在建立公平競爭意識的基礎上帶動各類產業之間進行差異化生產,規避產品區域同質化的基礎上改進產品的市場競爭能力,充分發揮品牌效益所具備的經濟推進動力。

持續壯大人才隊伍。實施新型職業農牧民培育工程,完善教育培訓、認定管理、政策扶持“三位一體”的培育體系。推動農牧民培育培訓中心開展新型職業農牧民培訓,引導和支持供銷合作社、農牧民專業合作社、龍頭企業等主體建立實訓基地,承擔新型職業農牧民培訓任務。優化基層人才結構,繼續實施“三支一扶”計劃,繼續選調應屆高校畢業生到基層工作。落實致富帶頭人輪訓,圍繞各鄉鎮優勢特色產業和新產業新業態發展需求,培養一批農牧業種養能手、文化能人、非遺傳承人、民族工藝制作人等。

加大財政扶持力度,確保資金投入取得實效。資金是發展特色產業的關鍵,建立健全財政投入保障和穩定增長機制,確保財政投入與鄉村振興目標任務相適應。政府部門可整合其他地區的發展路徑來設定與當地經濟情況相適配的資金扶持方案,提高資金總利用率的同時避免出現貪污浪費等問題。若想要帶動基層部門主動參與到項目資金的應用管控當中,則可適當將項目資金的使用權下放到基層,提高基層政府部門工作積極性及主動性的過程當中幫助更多社會群眾參與到其中。之后政府部門還要對當地產業結構與扶持資金去向進行對應的管控,建立起專項資金并大力發展特色產業,拓展資金來源渠道從而改變工作流程,為發展特色產業提供更具針對性的資金協助。

強化宣傳支撐,提高品牌知名度。若想要更好地對民族地區特色產業進行宣傳推廣,則要對其中所涉及的各類推廣路徑予以相應關注與研究。首先,政府部門要對其他地區的成功案例進行解析,依照群眾的信息獲取偏好以及產業結構發展需求來調整宣傳細節,充分發揮新媒體技術與各類社交媒體所具備的經濟建設活性。之后政府部門還可帶動各生產線工作者參與到現場觀摩學習當中,定期組織各類講座從而逐步轉變農村群眾存在的各類落后及錯誤認知,幫助他們主動參與到生產當中。另一方面,主動學習,多種形式相結合開展宣傳工作。創業者應克服恐懼心理,積極運用直播、微信、博客等新方式開展宣傳工作。

總之,在新的歷史條件下,大力發展海北州特色產業,推動海北高質量發展,奮力譜寫中國式現代化新青海建設海北篇章具有十分深遠的影響和重大現實意義。

(作者單位:中共海北州委黨校)