基于新媒體技術的古建筑傳承與保護

在優秀傳統文化傳承發揚背景下,如何將古建筑特色保留下來,讓我國獨有的建筑文化得到保護、得以發展,是應當重點思考的問題。文章從現代媒體技術入手,闡述了古建筑傳承與保護中應用新媒體技術的手段,分析基于新媒體技術的古建筑傳承與保護的核心思路。對古建筑傳承與保護實踐進行多方面探究分析,以期能夠為我國古建筑物保護工作發展提供一點有價值的參考。

古建筑是我國歷史遺留的重要物質文明成果之一,蘊藏著豐富的傳統文化,既反映古人智慧,也展現我國獨特的歷史文化與民族文明。古建筑傳承與保護,是我國優秀傳統文化傳承的重要內容之一。現代社會背景下,新媒體技術快速發展,具有直觀生動、可視化形式多、傳播速度快范圍廣等優勢。在古建筑傳承與保護方面,新媒體技術具有顯著優越性。因此,將新媒體技術作為古建筑保護支持性技術,利用新媒體技術獲取古建筑物數據,研究開發以古建筑為主題的相關海報與模型,將古建筑原始形態保留下來。依托新媒體技術開展古建筑宣傳,依托新媒體平臺組織研學活動,讓更多人了解古建筑歷史、感受古建筑美感,讓古建筑在現代社會中得以發展,有著極大的空間。

古建筑傳承與保護中應用新媒體技術的手段

優秀傳統文化傳承背景下,相關學者、研究人員積極探索現代技術與古建筑物傳承保護的結合,陸續將新媒體技術手段運用于保護古建筑物、傳承古建筑風貌與文化工作中。相較于傳統媒體技術,新媒體技術是以網絡數字技術為基礎,依托平臺進行信息傳播的媒介形式,其技術手段豐富,可適用性較強,其中數字化技術、虛擬現實技術、虛擬博物館、數字化修復與復原技術等已經成為古建筑保護傳承的主要手段。

數字化技術,主要是運用特定設備將古建筑物有關的圖像、文字、語言等信息轉化為二進制信息,建立“古建筑”數據庫。在我國傳統建筑物、村落古建筑群的保護中,工作人員利用數字化技術整理古建筑物、建筑村落群的信息,通過信息整理、識別、甄別形成數據庫,依托數據庫及專家庫資料對現有古建筑物遺址進行治理,提出切實可行的保護建議。

虛擬現實技術,簡稱VR技術,其核心是利用計算機進行模擬,生成虛擬空間,將現實環境與現實物品轉化為虛擬形態進行展現。人們佩戴VR眼鏡及相關設備,可以實現聽覺、行為、視覺的模擬,讓人們仿佛置身于古建筑物環境中。這一技術作為古建筑保護和傳播的主要手段,大大提高了古建筑物保護效率,提高建筑物保存質量,同時在輔助古建筑物修葺方面發揮重要作用。

虛擬博物館,是虛擬技術與數字博物館的有機結合。隨著科學技術快速發展,虛擬博物館水平不斷提升。利用這一技術,可對當前發現的古建筑物、古建筑群落的數據、歷史資料進行整合與分析,完成圖像模擬、聲音模擬,滿足對古建筑文化的多元化探索需求。在虛擬博物館內,工作人員對古建筑的保護可以突破傳統文獻書籍的現實,利用各種數字信息進行整合與模擬,還可以依托新媒體平臺進行共享,讓人們足不出戶可以觀賞到各地區的古建筑遺跡。

數字化修復與復原技術,就是指借助計算機、圖文處理、媒體平臺與虛擬現實等手段,將古建筑物保護與修復相結合的技術手段。工作人員利用這一技術,可以根據保留下來的古建筑物相關數據信息,結合專家研討進行毀壞部分的虛擬修復、高度還原(如圖1所示),更完美地展現古建筑物原本風貌。

基于新媒體技術的古建筑傳承與保護

基于新媒體技術保護與傳承古建筑,應當強化技術應用具體實施的合理性,兼顧保護質量與保護監督,為后續持續融合新媒體技術與古建筑物保護傳承工作奠定基礎。

第一,利用新媒體技術對古建筑原貌予以監督、管理。我國幅員遼闊,不同地區擁有不同的建筑歷史與文化,各地區遺留不少具有地域與歷史特征的古建筑物遺址,比如:黃山市以及績溪縣等地區遺留的徽派古建筑物群。這一地區古建筑物最具特色的就是民居、祠廟,其馬頭墻、灰白相間墻壁均具有獨特藝術價值,凝聚著一個地區、一段歷史的風采。應用新媒體技術保護該地區古建筑物,發揚古建筑文化,應當利用三維數字、虛擬等手段對徽派建筑遺存進行數字化保存,以數字化、虛擬模型的形式展示出來。同時,利用新媒體技術保護與傳承古建筑遺址的同時,應當結合文字、影像與圖片等元素綜合判定建筑遺存的保護情況,對古建筑物保護工作起到監督作用。

第二,利用新媒體技術對古建筑文化進行修復與還原。隨著我國社會經濟快速發展,各地區城市化進程加快,傳統文化、傳統遺存不斷減少,古建筑也受到了嚴重影響。我國很多的古代牌坊、祠堂、民居都被摧毀,或者在城市建設的過程中被拆除。因此,利用新媒體技術對古建筑進行處理,利用已發現的古建筑物文化信息與文化成果,開展古建筑物的虛擬修復;或者對古建筑物文化進行還原,將建筑體系與文化傳播相結合,為古建筑文化賦予時代意義。

第三,基于新媒體技術探索古建筑物價值及其在現代社會及未來發展。新媒體技術在古建筑物保護中的應用,不要局限在還原古建筑物形態岑冕,更要對其內在文化、歷史意義及傳承價值進行探索,對古建筑在現代社會中的發揚與創新給予關注。建議將虛擬性與現實性相結合,依托新媒體平臺探索跨地域、跨時域的古建筑保護傳承機制。利用新媒體技術的同時,綜合運用人文元素、科學元素與藝術元素,真正意義上實現古建筑與現代科學發展、現代社會文明的融合可持續發展。

基于新媒體技術的古建筑傳承與保護的具體實踐

依托新媒體技術的研學活動。基于新媒體技術視域下,對古建筑進行保護與傳承,應當側重發掘古建筑物的深層次內涵。依托新媒體技術與平臺組織虛擬仿真的研學旅行,是繼古建筑物虛擬修復、虛擬現實博物館之后衍生出來的新形式。利用新媒體技術組織線上線下混合的研學平臺,將樂山、山西、南京等地區古建筑物、知名景點進行關聯劃分,形成一條貫穿多地區的古建筑研學路線,提供給不同需求的人群。比如:將樂山境內古建筑物研學路線推送給信仰佛教的人群,將南京地區內古建筑物研學路線推送給喜歡漢文化的人。依托新媒體平臺形成科學研學路線,為參與者提供多樣選擇,既可以滿足參與者的旅行需求,也可以為參與者提供更多的古建筑文化了解角度,讓參與者在線上虛擬參觀的過程中逐漸深入了解古建筑歷史,接觸還原的古建筑物,進一步感受其文化價值,感受我國傳統建筑風格。

基于科學規劃路線,利用新媒體技術構建虛擬場景,盡可能還原真實的古建筑物三維模型、古建筑微縮場景,全方位打造真實的古建筑環境。參與者通過VR裝備參與其中,可以深刻體會到每個建筑場景的特點,感受不同場景魅力的同時了解真實的古建筑規制、規格。同時,可以為虛擬研學活動增加講解模塊,參與者每進入一個新的場景,就可以觸發講解,更客觀了解這些古建筑的類型、文化特質及其年代,讓參與者有更強的實地感受。

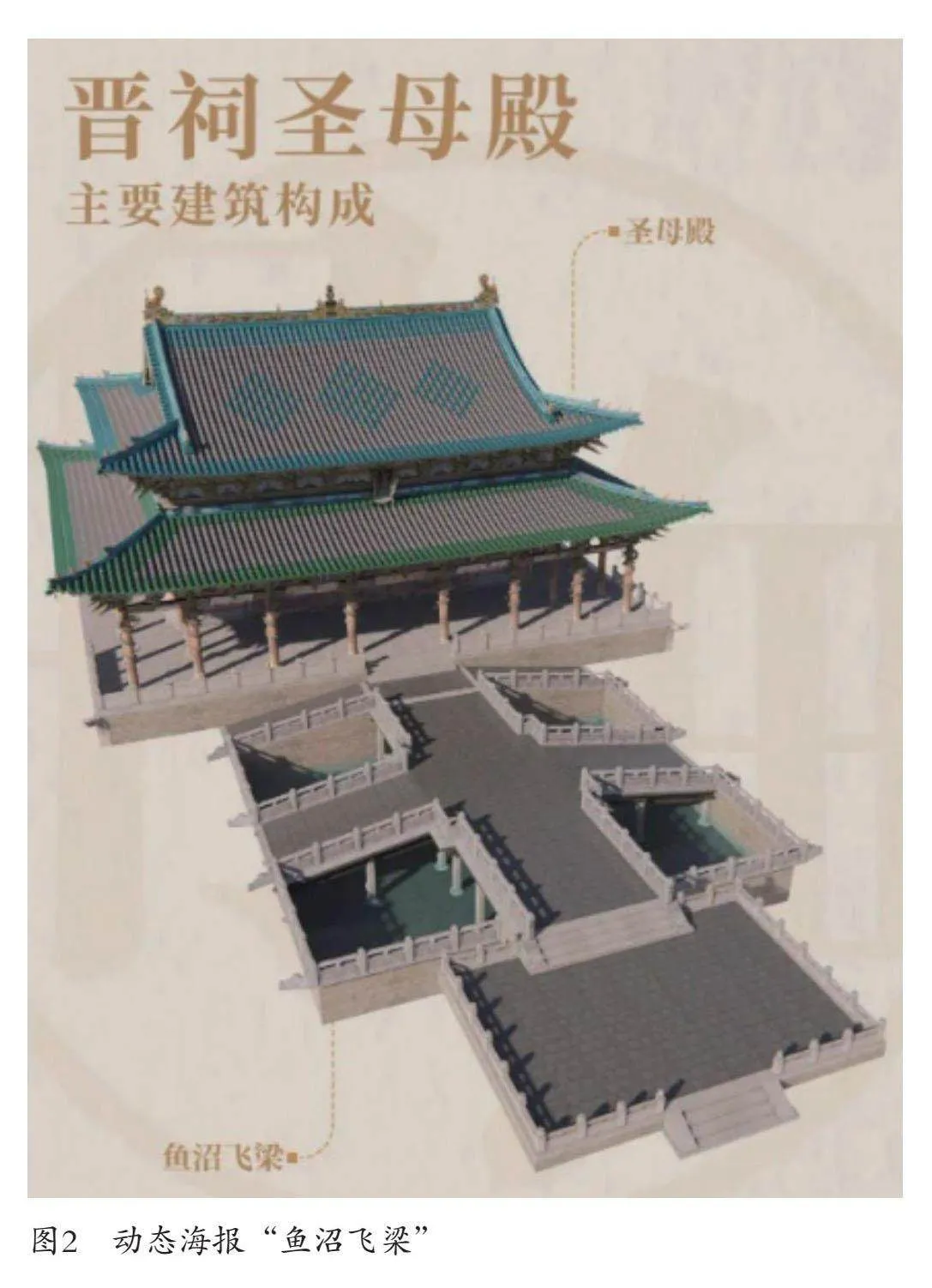

利用動態技術設計古建筑物海報。基于新媒體的古建筑傳承與保護,最主要的是利用新媒體技術與平臺宣傳古建筑文化。綜合運用上述提及的新媒體技術手段,研發動態海報。相較于平面海報,依托新媒體平臺傳播的動態海報具有更強的傳播性、引導性與反饋性。在動態海報傳播中,觀眾不再僅僅是旁觀者,也是參與者,其跟隨動態變化的動態畫面效果,與古建筑海報作者產生情感共鳴,進一步強化觀眾的觀賞感受,最大程度發揮海報的古建筑傳播優勢。同時,在動態海報中,各種古建筑元素、古建筑建造技法以更生動的形式呈現出來,讓觀眾可以直觀看到古建筑內外結構,了解古建筑物的結構特點。在動態海報中,技術人員可以利用關鍵幀動作設計,將部分極為特殊的結構靈活呈現給觀眾,進一步拓展古建筑文化傳播,增強傳播效果。實際過程中,技術人員根據古建筑傳播對象特點,綜合運用圖形、動態與時間這三個要素,遵循形式美法則,靈活利用4D軟件、Adobe軟件進行動態設計。以《晉祠匠心》這一動態海報為例,技術人員根據山西晉祠古建筑遺存,靈活整理分析關于山西古建筑結構、形態、歷史等文化素材,設計制作了動態海報。在動態海報中,技術人員利用關鍵幀技術實現建筑物空間位置的變化,如:水鏡臺動態畫面,圓心月窗圖形的動態變化就是依靠關鍵幀技術實現的,月窗與聚光燈圖形最初融合在一起,之后按照線狀網格路徑進行平移、分散,讓觀眾直觀感受月窗這一晉祠建筑物的標志性構造特點,感受古人匠心精神,體會古建筑審美。再比如:魚沼飛梁(如圖2所示)這部分畫面,是在魚沼飛梁虛擬模型中插入牛頓學插件,讓其進行自上而下的自由落體運動,并且在自由落體中自轉,形成具有較強視覺沖擊感的畫面。

新媒體技術的應用為保護古建筑、傳承古建筑文化做出了重要貢獻,進一步推動了我國傳統文化與物質文明傳承發展。就文章對古建筑的保護、傳承情況的分析,可以發現,利用新媒體保護與傳承古建筑,其本質就是利用技術、平臺優勢,開發古建筑相關產品,組織研學旅行,研發虛擬建筑物模型。新媒體技術的應用拓展了古建筑保護形式,為傳承古建筑特色、發揚古建筑文化提供有力支持。今后,應當進一步深入研究基于古建筑保護的相關技術手段,將更多新媒體技術應用于古建筑數據儲存、古建筑可視化呈現方面,讓我國物質文明得以流傳。

(作者單位:陜西省文物保護工程有限公司)