淺談藝術人類學視野下的古琴傳承

[摘 要]中國古琴,素享盛譽,深耕于此的學者甚多。長久以來,有關古琴技藝的研究主要集中于斫琴與撫琴,二者分屬不同領域。斫琴中有匠作、漆工之分,撫琴中又有流派、風格之別,由此匯合形成完整的中國古琴技藝傳承體系。從藝術人類學視野出發,通過研究古琴歷史重新認識古琴,認為強調斫琴與撫琴之間相互促進的關系,才是當今古琴制作技藝傳承創新的基本思路。同時認為,現代社會已經弱化了傳統古琴的階級觀念與精英意識。融入現代生活,才是古琴真正得以繼承與發展的關鍵因素。

[關 鍵 詞]藝術人類學;古琴;斫琴;撫琴;傳承體系

[中圖分類號]J632.31 [文獻標識碼] A [文章編號] 2095-7556(2024)33-0006-03

文獻著錄格式:陳強,萬少君.淺談藝術人類學視野下的古琴傳承[J].天工,2024(33):6-8.

基金項目:2024年度義烏市社科項目“宋韻文化背景下義烏浙派古琴制作技藝與傳承研究”(項目編號:YWSK24137)。

一、時間流里的他者—中國古代圖像與文本對古琴身份的塑造

盡管古琴是我國的傳統樂器,但對生活在今天的多數人來說依然陌生。這種陌生感不僅來自那些看起來勾勾畫畫的減字譜,也來自古琴3000多年的發展歷程。方李莉認為:“時間也能造成文化上的隔閡及陌生,相對現代人來講,古人的世界,古人的文化,也是我們的‘他者’和‘異文化’。”[1]這一表述不僅解釋了現代人對古琴產生陌生感的根源,也指出了古琴(他者)與現代生活(自我)之間的對立關系。這種對立關系同中國主流社會長期培養并保存至今的“精英意識”密切相關。[2]僅從古琴造型、名稱,如仲尼式、神農式、伏羲式中,我們就能洞悉這種階層意識的存在。

在古代,古琴藝術是精英藝術、高雅藝術,甚至被打上過很深的階級烙印。要解釋這一現象產生的原因,我們有必要回到古琴歷史的田野。自古以來,古琴便深受文人、士大夫階層的喜愛,他們是傳統中國社會中的精英階層,古琴的形象與精神被他們轉化為文字與圖像收納在繪畫與文本之中。南京西善橋宮山北麓出土的南北朝時期模印磚畫《竹林七賢與榮啟期》(見圖1),畫面中榮啟期與嵇康手中各持一床古琴。然而繪畫的重點不在于琴而在于人,榮啟期作為春秋時期的學者,據說曾與孔子對話,后人將其作為“高士”的象征。而嵇康是三國時期的思想家,因提倡玄學新風成為竹林七賢的精神首領。盡管現實中二人素未謀面,但畫面中二人通過古琴在精神上取得的共鳴卻顯而易見。畫家將不同時代的精神領袖安置在同一畫面之中,其中的緣由不言自明。

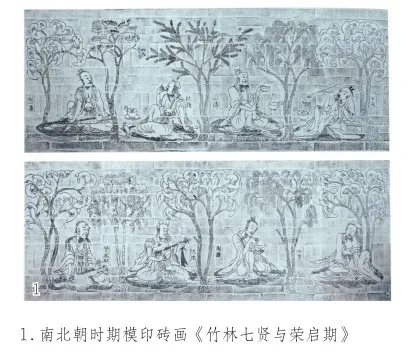

中國古代涉及古琴的繪畫眾多,無法一一追述。但最值得一提的當數宋徽宗趙佶所作的《聽琴圖》(見圖2)。曾有研究者對畫中的人物、家具、瓷器做過詳細考證,皆有出處。畫面中宋徽宗一襲黑紗端坐于松樹之下,雙手撫在一架黑色古琴之上,左著青衣者為王黼,右著紅衣者為蔡京,二人凝神靜聽,一派悠然自得的情景。《聽琴圖》中除童子外,皆為權貴,更有皇帝親自彈琴,無論出于自身的喜好或是政治統治的考量,都成為古琴傳播最好的推崇者與代言人。據說宋徽宗癡迷于古琴,他曾建立“百琴堂”,搜羅天下古琴。上行下效,皇帝的癡迷自然影響到宋代權貴與文人士大夫階層,他們視古琴為自己政治理想的一部分。古琴音韻幽深,文人士大夫不僅視古琴為其身份的象征,更是隱逸山野、慰藉心靈的一劑良方。

與圖像中古琴作為身份象征的客體出場不同,在文本中,古琴的精神得到了直接的呈現。《尚書》中記載:“舜彈五弦之琴,歌南國之詩,而天下治。”[3]直接闡述了古琴音樂與治國安邦之間的緊密關系。《禮記》中有“士無故不撤琴瑟”[4]之說,這句話反映出古琴在士大夫生活中的重要性,即琴不僅僅是一件樂器,更是精神追求和身份標識的體現。此外,歷代流傳下來的文本,還有眾多關于演奏技法、曲目及文化內涵的曲譜、典籍,如《太古遺音》《琴記》《琴操》《琴論》等。這些文獻不僅系統地闡述了古琴的理論體系與藝術特色,也深刻地反映了不同歷史時期社會文化的變遷與文人士大夫的精神追求。

盡管圖像與文本的表達方式各有不同,但歷代圖像與文本中都有一個共同特征,那就是古琴的出場始終圍繞權貴、文人士大夫這些社會精英階層展開,就此鑄就了古琴高貴的政治身份與受眾群體。由此來看,所謂精英藝術與階級烙印正是在古琴傳承過程中,由使用者的政治身份所決定的。

然而歷史的煙云早已散盡,文人士大夫與皇帝均已退場。古琴在面對大眾文化的過程中,傳承的主體也由文人士大夫轉向了大眾,古琴不再是階層象征與特定政治身份的符號,其作為樂器的本質得以凸顯。

造成古琴與大眾互為他者、產生陌生感的本質是時間,而非空間。文化的認同總是雙向進行的。今天在文化自信的大背景下,大眾不能用階級的眼光來審視歷史中的古琴,古琴也必須奏出時代之強音。無論是在編曲、演奏還是教育、傳承中,古琴都必須以全新的方式走進大眾的生活,融入大眾的生活。費孝通說:“‘文化自覺’的意義在于生活在一定文化中的人對其文化有‘自知之明’,明白它的來歷、形成過程、所具有的特色和它的發展趨向。自知之明是為了加強文化轉型的自主能力,取得決定適應新環境、新時代文化選擇的自主地位。”[5]換言之,古琴終究是一件樂器,回想3000多年來古琴走過的道路,它的傳承與發展依舊掌握在使用者的手中。所謂“文化自覺”,需要我們重新審視今天的生活與我們的傳統,找到古琴與我們生活新的契合點,這才是古琴煥發生機的關鍵因素。

二、撫斫并進—古琴技藝傳承與創新之路

談及古琴技藝傳承,撫琴之外乃是斫琴。流傳至今的斫琴典籍甚多,如《碧落子斫琴法》《斫匠秘訣》《僧居月斫琴法》《斫琴法式》等,這些著作構成了完善的古代斫琴體系,也成為歷代斫琴師的寶典與經驗之談。今天當我們面對這些古籍談論創新的時候,必然會思考斫琴在歷史中的演變過程,這些過程對今天又有何啟示呢?要回答這些問題,我們有必要再次回到歷史的田野。

據說最早的斫琴者為神農氏。《新論·琴道》中記載:“昔神農氏繼宓義而王天下,亦上觀法于天,下取法于地,近取諸身,遠取諸物,于是始削桐為琴,繩絲為弦,以通神明之德,合天地之和焉。”[6]這段神話記載了神農氏利用桐木制琴,以繩為弦,奠定了古琴的基本形態與材料。

《后漢書》記載了東漢斫琴家蔡邕的故事:“蔡邕泰山行,見焚桐,聞爆聲曰:‘此良木也。’取而為琴,是為‘焦尾’。”后來古琴形制中的“焦尾式”,亦稱“宣和式”。[7]這是焦尾式古琴的來歷,盡管這個故事有想象的成分,但足以理解蔡邕聞聲、擇木、制琴的過程,可以想象蔡邕若不是撫琴、斫琴高手,就很難完成這一過程。

《瑯寰記》記載了唐代著名制琴師雷威不拘泥于桐木,使用杉木制琴的故事:“雷威斫琴不必皆桐,每于大風雪中獨往峨眉,擇松杉之優者伐而斫琴,妙過于桐。”[8]雷威認為桐木容易變形,杉木則能長久保存。此后至今,琴師依然推崇杉木制琴。蘇軾在《雜書琴事》中認為雷氏古琴的結構特點正是其音色美妙的根源:“其岳不容指,而弦不收。其聲出于兩池間。其背微隆,若薤葉然。聲欲出而隘,徘徊不去,乃有余韻,其精妙如此。”[9]

宋趙希鵠《洞天清錄》曰:“今人多擇面不擇底,縱依法制之,琴亦不清。”[10]意思是說,古琴底板的選擇也十分重要,面板要松,底板要實,這樣才能美化音色,提高古琴的質量。這些觀點是斫琴師在實踐中的總結,要具備這些技能,首先要具備完善的音律知識與演奏技巧。

司冰琳在其博士論文《中國古代琴僧及其琴學貢獻》中說:“僧居月對唐代斫琴名家雷氏家族和張鉞所制之琴做出評價……嘗試制作新琴,以雷、張兩家琴為參照樣式,使其琴聲‘實而能和,清而能潤’。”[11]僧居月不但是一位斫琴高手,更是一位精通琴學理論的專家。

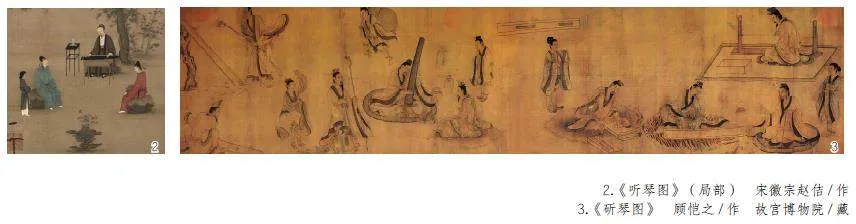

從圖像角度來看,故宮博物院藏顧愷之《斫琴圖》(見圖3)據推測是宋代的摹本,也是目前已知最早的古琴絹本繪畫,畫面以寫實的手法,呈現了古代文人學士斫琴的不同步驟。畫面共計14人,或挖刨琴板、或上弦聽音、或造作琴弦。從畫面中我們可以看出琴面與琴底兩板清楚分明,琴底開有龍池、鳳沼。盡管我們無法追溯畫面中斫琴師的姓名與身份,但從斫琴之人的相貌衣著推測,也絕非簡單的工匠。

通過對上述圖像與文本的追溯,至少有兩點值得我們深入思考。一是斫琴師的身份。古代古琴文獻如此豐富、著述如此翔實、品評如此到位,絕非一般工匠所能記錄完成。故制琴師首先是文人,或者是文人參與了古琴的制作。二是這些斫琴師幾乎每位都是精通音律的撫琴高手。如若不能撫琴,自然無法洞察斫琴過程中的細微差異。所以斫琴師首先應該是一位精通撫琴的文人,其后才是技藝高超的斫琴師。正所謂:善斫者,必善彈焉。

這兩點來自古琴歷史的田野經驗,是對今天斫琴技藝創新最大的啟發,也同時為古琴在當代的創新發展指明了方向。當今,無論是從古琴的曲目,或是大眾的喜好認知看,盲目地求新、求變不是古琴斫制創新的路徑與方法。正如省級非遺傳承人斫琴師陳明亮所說:“對于斫琴者而言,能夠閱盡古代斫琴典籍已非易事,更何況其中還有許多生僻難懂,需要親自實驗才能領悟的工序,就不用說創新了。”對斫琴而言,所謂創新不是形式的改變,應該是內涵的提升。在沿襲傳統制琴古法的基礎上,專注于撫琴,將斫琴與撫琴融為一體,將是提高斫琴技藝的根本路徑,歷史的經驗或許是對當代的一種啟示。

我們無須質疑歷史的可靠性。克羅齊在《歷史學的理論和實際》中說:“我們稱之為或愿意稱之為‘非當代’史或‘過去’史的歷史已形成,假如真是一種歷史,亦即,假如具有某種意義而不是一種空洞的回聲,就也是當代史,和當代史沒有任何區別。”[12]克羅齊的觀點告訴我們,不必過分糾結于過去與現在,如果歷史經驗對于當代而言依然有所啟示,那么它依然可以在當代延續。

綜上所述,盡管時間造成了古琴與大眾文化互為他者的關系,但從傳承的角度來看,古琴從未離開過中國人歷史的空間。從進化論的觀點來看,大眾文化背景下的古琴僅僅是其文化歷程中的一個階段。在這個階段中,如何面對大眾奏響時代之音和延續撫琴中斫琴的傳統方法,將是古琴繼續煥發活力的重要因素。古琴歷史的田野讓我們有機會走進了一部有關古琴的社會史,而非藝術史,一改往昔只有藝術專業人士才能對古琴展開研究與討論的局面。

參考文獻:

[1]方李莉.藝術人類學視野下的新藝術史觀:以中國陶瓷史的研究為例[J].民族藝術,2013(3):50-62.

[2]楊民康.“非遺”保護應該回歸“草根意識”:兼論傳統音樂在非物質文化遺產中的價值和地位[J].人民音樂,2009(11):22-24.

[3]王國軒,王秀梅譯注.孔子家語[M].北京:中華書局,2009:267.

[4]胡平生,張萌譯注.禮記[M].北京:中華書局,2017:72.

[5]費孝通.關于“文化自覺”的一些自白[J].學術研究,2003(7):5-9.

[6]桓譚.新論[M].善本.

[7]范曄.后漢書[M].善本.

[8]永瑢,紀昀,等.四庫全書[M].善本.

[9]蘇軾著,孔凡禮點校.蘇軾文集[M].北京:中華書局,1986.

[10]趙希鵠.洞天清錄[M].善本.

[11]司冰琳.中國古代琴僧及其琴學貢獻[D].北京:中國藝術研究院,2007.

[12]貝奈戴托·克羅齊.歷史學的理論和實際[M].傅任敢,譯.北京:商務印書館,1986:3.

(編輯:王旭平)