福建傳統民居木結構修繕技藝的傳承與發展新思路

[摘 要]福建傳統民居木結構建筑以精湛的工藝、優美的造型和悠久的歷史,成為福建傳統文化的典型代表。木結構建筑在福建有著深厚的歷史背景,其起源可追溯至晉朝,至唐五代時逐漸完善,明清時期達到鼎盛。這些木結構建筑不僅承載著福建地區的歷史記憶,更是中華民族傳統建筑文化的瑰寶。福建傳統民居木結構修繕技藝具有極高的歷史、藝術和科學價值,不僅反映了古代工匠的智慧,也體現了中華民族對建筑藝術的追求。在漫長的歷史進程中,木結構建筑經歷了風雨的洗禮,但依然屹立不倒,離不開精湛的修繕技藝。因此,深入研究福建傳統民居木結構修繕技藝的傳承與發展思路,對于傳承和發揚中華優秀傳統文化具有重要意義。

[關 鍵 詞]福建傳統民居;木結構建筑;修繕技藝;數字化保護;市場化運作

[中圖分類號]J59 [文獻標識碼] A [文章編號] 2095-7556(2024)33-0024-03

文獻著錄格式:馬晶鑫.福建傳統民居木結構修繕技藝的傳承與發展新思路[J].天工,2024(33):24-26.

木結構建筑在福建具有悠久的歷史和深厚的文化底蘊,這種建筑形式與福建的地域特色緊密相連,體現了古代工匠的智慧和技藝,反映了當地人對自然環境的適應和對和諧生活的追求。福建傳統民居造型優美,富有藝術感,其獨特的飛檐翹角、精美的木雕和石雕,以及豐富的色彩搭配,構成了獨特的視覺景觀,不僅具有觀賞價值,也蘊含了豐富的文化內涵。同時,木結構建筑通過其靈活的構造和材料的彈性,能夠有效抵御地震。福建傳統民居的建造充分考慮到當地的氣候和自然環境,進行通風、采光、排水等設計,既保證了居住的舒適性,又體現了對自然資源的尊重和利用。

一、福建傳統民居木結構特點及存在的問題

(一)福建傳統民居木結構特點

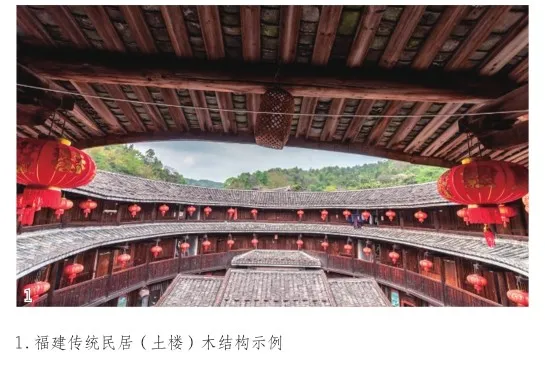

福建傳統民居以其獨特的地域特色和豐富的建筑類型,在中國民居建筑中獨樹一幟,這些傳統民居主要分布在閩南、閩北和閩西地區,涵蓋了土樓(見圖1)、四合院、穿斗式建筑和懸山頂建筑等多種類別。其木結構特點不僅體現了古代工匠的智慧,也展現了福建人民對居住環境的獨特審美追求。

第一,福建傳統民居常運用榫卯結構,這是其最顯著的特點之一。在木結構建筑中,工匠運用榫卯結構連接木材,無須使用釘子,這種連接方式不僅使得建筑結構更加牢固,而且體現了古代工匠的高超技藝。

第二,梁柱結合緊密是福建傳統民居木結構的又一個特點。梁柱之間的結合不僅可以承重,而且十分緊密,這樣的設計使得整個建筑體系更加穩固。梁上承重,柱子支撐,形成了一個堅固的框架結構,為居住者提供了安全、舒適的居住環境。

第三,斗拱裝飾是福建傳統民居木結構的又一亮點。斗拱不僅具有承重功能,而且具有裝飾性,其精美的造型和豐富的圖案,使得建筑顯得更加華麗。斗拱的設計和制作工藝,體現了古代工匠的精湛技藝和對美的追求。

第四,福建傳統民居的屋頂形式多樣,如懸山頂、硬山頂等,這些屋頂形式不僅美觀,而且實用。懸山頂的設計使得建筑具有良好的通風和采光效果,硬山頂則能夠抵御風雨的侵襲。

第五,福建傳統民居木結構建筑上常裝飾有雕刻、彩繪等,這些裝飾不僅豐富了建筑物的外觀,也反映了當地的文化特色。雕刻和彩繪的內容往往寓意吉祥,如龍鳳呈祥、福祿壽等,表達了人們對美好生活的向往。

第六,福建傳統民居的木結構還具有良好的通風性和抗震性能。木結構建筑內部空間寬敞,空氣流通,有利于居住者的健康。同時,木結構建筑在地震中能夠通過其柔性連接和結構特點,減少震害。

綜上所述,福建傳統民居的木結構特點不僅展現了古代工匠的智慧,也體現了福建人民對居住環境的獨特審美,這些特點共同構成了福建傳統民居的獨特魅力,使其成為中國民居建筑中的一顆璀璨明珠。

(二)福建傳統民居木結構存在的問題

首先,部分傳統民居因年久失修,出現了結構空心化現象,即木構件內部被蟲蛀、腐朽,導致整體結構穩定性下降。這種情況對修繕技藝提出了更高要求,需要在保持原貌的基礎上,對受損結構進行科學合理的加固和修復。其次,隨著城市的發展,部分傳統民居面臨被拆除的風險,缺乏有效的保護機制。再次,傳統民居的功能布局難以滿足現代生活需求,如何在保留歷史風貌的同時進行適應性改造成為一大難題。最后,專業人才短缺也是制約保護工作有效推進的關鍵因素之一,亟須加強相關領域專業人才的培養與引進。

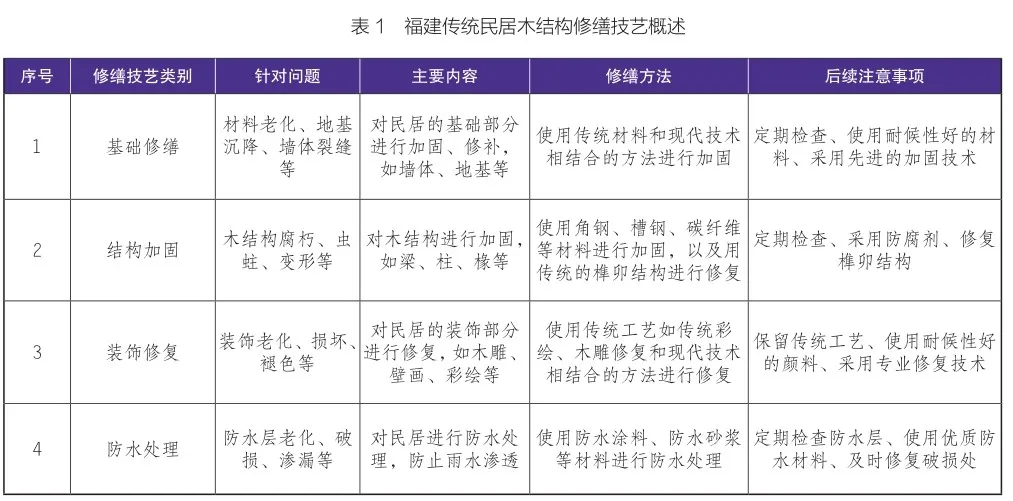

二、福建傳統民居木結構修繕技藝概述(見表1)

福建傳統民居木結構修繕是一項綜合性的保護工作,它涉及對建筑歷史、結構現狀、材料特性的深入理解和專業操作。修繕工作從對木結構的評估與規劃開始,這一階段旨在全面了解建筑的歷史背景、結構狀況以及材料的老化程度,從而制定出既符合實際需求又尊重歷史風貌的修繕方案。在材料選擇上,傳統工藝強調使用原木或經過特殊處理的木材,以及桐油、石灰、糯米漿等傳統輔助材料,以確保修繕后的結構與原建筑風格一致。清理與加固是修繕的關鍵步驟,包括去除腐朽部分、清理灰塵污垢,并使用新的木材替換腐朽部分,同時用鐵釘、鐵絲等材料對關鍵部位進行加固,以提高建筑的抗震性和耐久性。油漆與防潮處理則通過多道油漆工藝,使木材免受潮氣和蟲蛀的侵害。斗拱與裝飾的修復同樣重要,需要恢復斗拱的結構完整性和裝飾效果,同時保持彩繪和雕刻的藝術價值。通風與排水系統的優化也是修繕內容之一,以確保建筑內部空氣流通和雨水有效排出。在整個修繕過程中,文物保護與傳承的理念貫穿始終,不僅要保持建筑的原有風貌,還要通過實踐傳承和弘揚傳統建筑工藝,培養新一代的工匠人才。

三、福建傳統民居木結構修繕技藝傳承與發展的思路與措施

(一)教育與培訓體系的構建

在福建傳統民居木結構修繕技藝的傳承與發展中,應建立專門的職業教育課程,將傳統修繕技藝納入教學內容,通過理論與實踐相結合的方式,培養具備專業知識和技能的修繕人才。課程內容應包括木結構建筑的歷史、結構原理、材料特性、傳統工藝流程以及現代修繕技術等。還應鼓勵與高校合作,開展研究生教育,培養高層次的專業人才,以深入研究木結構建筑的修繕理論、保護策略和技術創新,為行業提供理論支持。同時,可以定期舉辦修繕技藝培訓班,邀請經驗豐富的工匠和學者授課,為一線工作者提供繼續教育和技能提升的機會,并通過在線教育平臺和數字化資源,使修繕技藝的學習和傳播更加便捷,擴大技藝傳承的覆蓋面和影響力。

(二)技藝傳承人的選拔與培養

技藝傳承人的選拔與培養是確保福建傳統民居木結構修繕技藝得以延續的關鍵要素。首先,應設立明確的選拔標準,不僅要求傳承人具備扎實的技藝基礎,還需有對傳統工藝的熱愛和傳承的使命感。在選拔過程中,可通過技藝比拼、現場實操等方式,挑選出真正有潛力的年輕工匠。在培養傳承人時,應采取“師傅帶徒弟”的傳統模式,結合現代教育理念,讓年輕一代在實踐中不斷磨煉技藝。師傅不僅要傳授技藝,還要言傳身教,培養徒弟的工匠精神和職業道德。同時,鼓勵傳承人參加國內外學術交流,拓寬視野,吸收先進理念。此外,應建立技藝傳承人評價體系,定期對傳承人的技藝水平、教學成果等進行評估,以激勵他們不斷提高自身素養。對于表現突出的傳承人,可給予相應的榮譽和獎勵,形成良好的傳承氛圍。

(三)技藝記錄與數字化保護

技藝記錄與數字化保護是福建傳統民居木結構修繕技藝傳承與發展的重要策略。通過建立詳盡的技藝檔案,對傳統修繕技藝的每一個步驟進行詳細記錄,包括材料選用、工藝流程、工具使用等,形成系統的技藝資料庫。這些檔案不僅應包括文字描述,還應輔以圖片、視頻等多媒體形式,以便更直觀地展現修繕技藝的全貌。要利用好現代數字化技術,如3D掃描、激光掃描等,對古建筑進行精確的測繪,記錄其結構特點和歷史變遷,為修繕提供科學依據。還可以開發專門的數字化平臺,將修繕技藝的資料和案例進行整合,實現資源共享。平臺應具備互動性,允許用戶在線學習、交流討論,促進技藝的傳播和普及,并鼓勵專業機構和學者參與,對數字化資料進行持續更新和完善。

(四)政策支持與市場化運作

政策支持與市場化運作是推動福建傳統民居木結構修繕技藝傳承與發展的重要策略。政府應出臺一系列扶持政策,包括稅收優惠、資金補貼等,以減輕傳承人的經濟負擔,鼓勵他們投身于技藝的傳承與創新。例如,可以設立專項基金,用于修繕古建筑和技藝保護,確保資金來源的穩定性和可持續性。在市場化運作方面,應探索建立古建筑修繕市場,鼓勵企業和社會資本參與,形成多元化的投資渠道。通過市場化運作,可以提高修繕效率,降低成本,同時也能激發企業的創新活力。企業可以結合市場需求,開發具有地方特色的修繕服務,提升市場競爭力。此外,還可以搭建交流平臺,促進技藝傳承人與市場的對接,如舉辦技藝展示會、技能競賽等活動,提高技藝的知名度和影響力,并鼓勵技藝傳承人成立合作社或企業,將傳統技藝與旅游業、文化創意產業相結合,實現經濟效益和社會效益的雙豐收。

四、結束語

本文對福建傳統民居木結構修繕技藝的傳承與發展進行了深入的探討,分析了福建傳統民居木結構存在的問題,揭示了技藝傳承與發展的必要性。在此基礎上,提出了教育與培訓體系的構建、技藝傳承人的選拔與培養、技藝記錄與數字化保護以及政策支持與市場化運作等多方面的思路與措施,這些措施旨在為福建傳統民居木結構修繕技藝的傳承與發展提供有力支持,確保這一古老技藝在現代社會得以延續。期望能夠進一步推動福建傳統民居木結構修繕技藝的傳承與發展,使其在新的歷史時期煥發出新的活力,為其他地區傳統建筑修繕技藝的傳承與發展提供有益的借鑒。

參考文獻:

[1]曾澤林,吳先德.閩東北傳統民居適應性改造實踐研究:基于傳統村落風貌傳承與產業融合的思考[J].新材料·新裝飾,2024(4):95-98.

[2]毛靜彥.論中國傳統木結構建筑營造技藝[J].山西建筑,2023,49(18):12-15,30.

[3]趙沖,邵源曦,譚思程.福建傳統防御性民居平面類型與演變研究:以三明土堡與永泰莊寨為例[J].華中建筑,2023,41(6):114-119.

[4]繆遠,杜俊杭,陳煒,等.基于縣域統籌的傳統村落保護發展:以福建省永泰縣為例[J].中國名城,2024,38(1):83-90.

(編輯:王旭平)