特大城市公共衛生風險治理的現實挑戰與發展路徑

[摘 要]鑒于特大城市人口高度聚集及其空間結構的復雜性,突發公共衛生事件可能對其造成強烈沖擊。在風險社會背景下,特大城市公共衛生治理面臨著諸多風險和嚴峻挑戰。為提高特大城市應對突發公共衛生事件的能力,公共衛生風險治理迫切需要改革和完善,不斷提高治理韌性和治理水平。從公共治理現代化的角度出發,借鑒新公共治理理論,從治理主體、治理制度、治理基礎、治理方式四個維度構建了公共衛生風險治理的基本框架。基于理論和中國城市的實際狀況,從公共管理視角提出我國特大城市公共衛生風險治理改革的路徑。

[關鍵詞]公共衛生風險 治理現代化 應急管理 特大城市

[基金項目]教育部哲學社會科學研究重大專項一般項目“習近平生態文明思想的治理維度”(2022JZDZ017)

[作者簡介]劉奕,北京航空航天大學公共管理學院博士研究生;任丙強,北京航空航天大學公共管理學院教授,博士生導師(北京 100191)

[DOI編號]10.13761/j.cnki.cn23-1073/c.2024.06.003

公共衛生治理水平是衡量一個國家或城市社會發展水平的重要依據。中國共產黨十九大報告中明確指出,要實施健康中國戰略,人民健康是民族昌盛和國家富強的重要標志。《2022年我國衛生健康事業發展統計公報》顯示,全國醫療衛生機構總診療人次達84.2億人次,人均醫療衛生機構就診次數為6.0次。近年來,隨著健康意識的提高以及老齡化的加快,人們對公共衛生服務的需求也在不斷增加。同時,突發公共衛生事件對公共衛生風險治理體系提出了嚴峻挑戰。公共衛生風險治理水平和能力本質上依賴公共衛生治理體系和治理能力。因此,城市公共衛生風險治理的現代化是當前城市公共衛生體系改革的重要組成部分。

一、問題的提出

1986年,貝克提出了“風險社會”的概念。風險是“預測和控制人類活動的未來結果,即激進現代化的各種各樣、不可預料的后果的現代手段,是一種拓殖未來(制度化)的企圖,一種認識的圖譜”[1]19,在發達的現代性中,財富的社會生產必然系統地伴隨著風險的生產。吉登斯認為,在高度現代性的社會中,所有的脫域機制都使得具體的個人和團體失去對事物的控制,因而造成“風險環境”在世界范圍內的擴張[2]143。現代城市是建立在分工基礎上的高度復雜的社會有機系統,局部問題有可能產生大范圍的波及和連帶性后果,進而產生整體危機,風險治理成為城市秩序的核心議題。我國在關注超大與特大城市經濟發展的同時,也需要注意公共服務供給水平以及隨之而來的復雜風險,尤其是面對近年來時有發生的公共衛生突發事件,需要在化解特大(包含超大)城市公共衛生治理的需求與矛盾的基礎上,探索構建與優化中國特大城市公共衛生治理的理論支撐和路徑選擇。

公共衛生治理是國家和社會治理的重要組成部分。特大城市公共衛生風險治理路徑是公共衛生治理的重要內容。新公共治理理論為城市公共衛生風險治理提供了理論借鑒。20世紀末,西方傳統公共行政理論受到理論和實踐的嚴峻挑戰,新公共管理理論逐漸成為西方國家公共管理的主流理論。新公共管理理論是建立在公共選擇理論的基礎上,認為國家只需要承擔監管的角色,強調市場機制的優越性[3]。但是隨著公共管理內容的愈加復雜,新公共管理理論的局限性也逐漸顯現。在21世紀初,新公共治理理論應運而生。2006年,英國愛丁堡大學教授史蒂芬·奧斯本首次提出了“新公共治理”一詞,經過十幾年的發展和豐富,逐漸成為新的公共管理范式,被認為是超越公共行政和新公共管理這兩種主流公共管理范式的第三種“體制”,為評估和指導公共政策實施及公共服務提供了重要的理論指導[4][5]。

公共管理在當代社會愈加呈現出復雜性、多元性和碎片性。因此,新公共治理理論是基于制度理論和網絡理論,重點在于組織間的關系治理或跨部門治理的過程,強調公共服務提供系統效能,核心概念是服務理論,拒絕管理理論的“以生產為主導”,而是注重“以服務為主導”[6]6-7。摩根等學者提出了“制度中心”視角下的新公共治理,強調在公共部門、非營利部門和私人部門共同參與的公共管理中引入合作途徑的重要性[7]16。維克托·佩斯托夫從“共同生產”的角度,分析了新公共治理中公民參與和第三部門供給的重要性,認為在新公共治理理念下創新服務是對歐洲公共管理現實中面臨的挑戰的有效回應[8]1。簡而言之,新公共治理是多元治理主體以信任為基礎的互動和合作,是一種更加系統、整合的改善公共績效的過程[9]。新公共治理注重的“以服務為主導”的理念以及多元治理的實現手段都較為符合我國政府的治理需求,能夠為我國特大城市公共衛生治理提供一定的理論借鑒[10]。

當前,我國國家和社會治理也經歷了由公共行政到公共管理再到公共治理現代化的變遷[11]。國內學者將治理現代化的內涵歸納為先進的治理理念、多元的治理主體、良好的治理制度和有效的治理手段[12]。在此過程中,我國公共衛生治理也呈現出相應的演化趨勢。改革開放以來,公共衛生相關政策體系呈現出權威性與多元化共存、應急性與連續性共生的發展趨勢[13],公共衛生治理體系初步形成。

但隨著經濟和社會發展,社會和公共衛生風險日益加劇,城市政府應當基于治理現代化視角,探索符合中國國情的、具有中國特色的公共衛生治理現代化道路。因此,本文將分析風險社會背景下特大城市公共衛生風險治理的現狀與需求,構建基于公共治理現代化的公共衛生風險治理框架,并結合中國國情提出公共衛生風險治理改革的路徑與建議,以期提升特大城市公共衛生服務水平,提高公共衛生突發事件的應急處理能力。

二、特大城市公共衛生風險治理的需求與挑戰

現代性風險是科學知識在生產過程中的應用與技術的持續進步造成的不可控影響的產物,其風險和不確定性往往是以往的經驗無法解決的。風險社會背景下,我國特大城市也面臨著特殊的風險治理挑戰。對于特大城市而言,不僅交通擁堵、資源緊張、環境污染等典型的“城市病”問題十分顯著,在公共衛生方面也面臨著巨大風險。城市公共衛生風險是城市治理問題與風險社會在公共衛生領域的外顯,而特大城市公共衛生治理能力和水平對其公共衛生服務及公共衛生風險控制均具有重要影響。

(一)中國特大城市公共衛生資源現狀

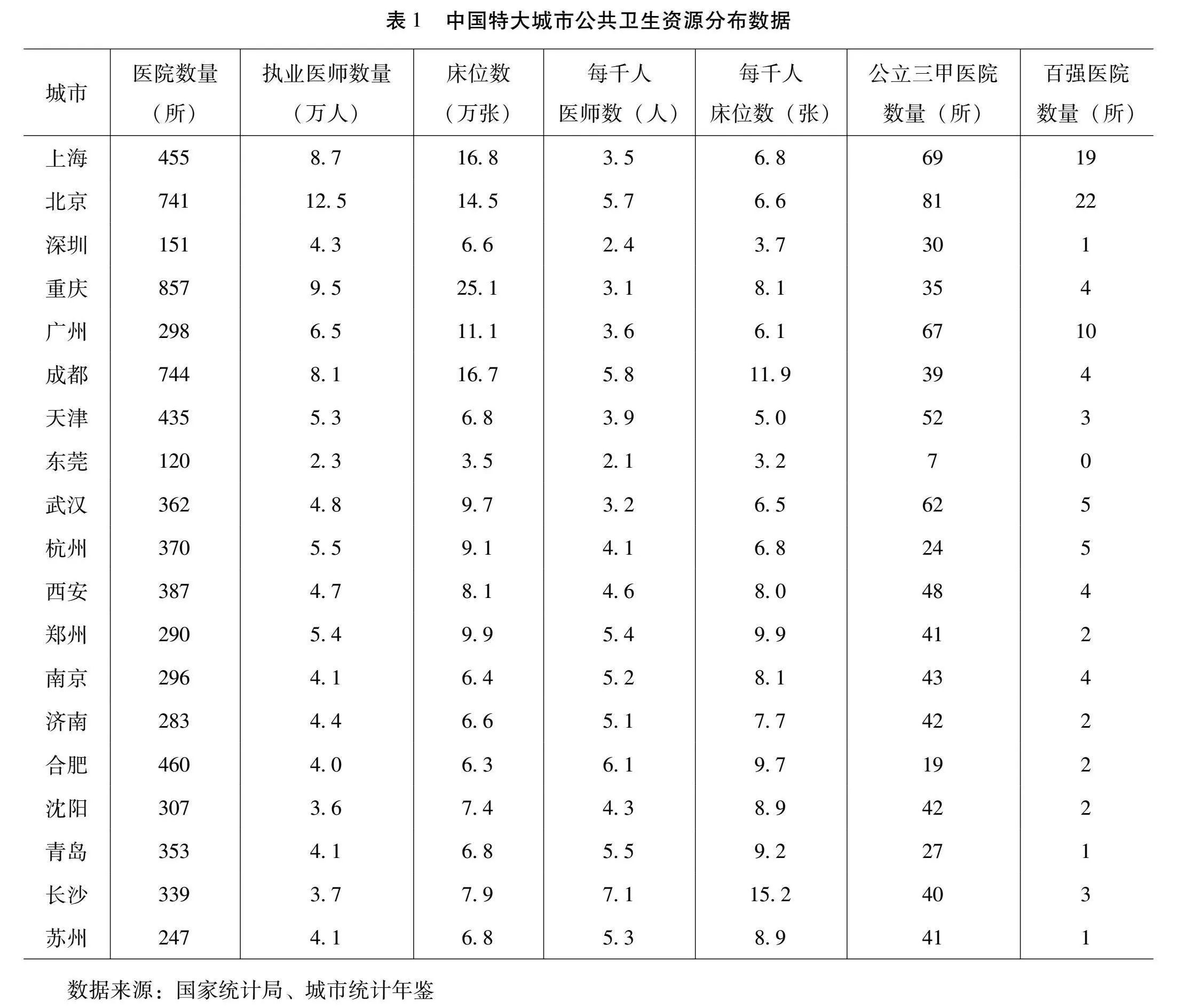

隨著城鎮化水平的進一步提高,我國特大城市的數量和規模也呈現持續快速增長的態勢。截至2022年底,根據國家標準,我國城區常住人口數量處于500萬以上1000萬以下的特大城市有9個,城區常住人口數量超過1000萬的超大城市有10個。按照城區常住人口排名,這19個城市分別是上海、北京、深圳、重慶、廣州、成都、天津、東莞、武漢、杭州、西安、鄭州、南京、濟南、合肥、沈陽、青島、長沙、蘇州。表1為我國19個特大(包含超大)城市公共衛生資源分布情況。

我國特大城市公共衛生資源雖然在總量上優勢巨大,然而人均資源水平一般,抵抗公共衛生風險能力不足。2022年,我國醫院數量為36976個,其中三甲醫院1716個,床位數為975萬張,每千人床位數增長至6.9張,執業醫師443.5萬人,每千人醫師數量達到3.2人。通過以上數據對比可以看出,我國19個特大城市占據了全國約20%的醫院數量和床位數量,特大城市公立三甲醫院數量在全國占比更是高達47%,特大城市每千人醫師數量均值為4.5,超過全國平均水平,特大城市每千人床位數均值為7.9,也高于全國平均水平。以上數據表明,我國特大城市在公共衛生資源總量上遠超其他城市,但由于人口眾多,部分特大城市人均醫療資源占有率甚至低于全國平均水平。深圳、東莞等人口總量快速擴張的城市,呈現出公共衛生資源相對不足的局面。北京、上海、廣州、武漢和天津作為全國擁有三甲醫院最多的幾個特大城市,不僅需要承擔本市居民的就醫需求,還需要分擔大量本省甚至全國的就醫需求。

因此,我國特大城市公共衛生治理資源和能力僅滿足常規性的公共衛生服務需求,與公共衛生風險治理需求之間存在巨大差距,缺乏應急狀態下公共衛生治理的冗余能力,在公共衛生風險治理能力和資源保障方面呈現供需不平衡的狀態。

(二)特大城市公共衛生風險治理變革的迫切需求

風險社會下,特大城市作為復雜巨系統其對抗公共衛生風險的體系和能力需要不斷提高,并做到具有彈性和冗余性。以應對突發公共衛生事件為目標的公共衛生治理能力和治理體系改革源于特大城市公共衛生所面臨的復雜需求。

一是特大城市龐大人口數量導致城市公共衛生服務需求總量不斷提升。在城鎮化發展過程中形成的特大城市吸收了大量本市、本省甚至跨省轉移人口,城區常住人口達到500萬的數量水平。大量人口遷入會給特大城市基礎設施及醫療衛生、教育就業等公共服務供給帶來持續增加的壓力。同時,特大城市的非戶籍常住人口和暫住人口數量也持續攀升。根據第七次人口普查數據,我國人戶分離人口與流動人口比例大幅增加,7個超大城市非戶籍常住人口均已超過500萬。如此龐大的非戶籍人口規模對特大城市的公共衛生政策、醫療服務及報銷制度等提出了嚴峻挑戰,并可能因公共服務差異而產生矛盾和沖突。

二是特大城市人口多元化催生公共衛生服務的多樣性需求。隨著經濟社會發展,特大城市呈現出人口經濟社會屬性多元化發展的局面。多元利益主體產生多元的公共衛生服務需求,也增加了特大城市公共衛生治理的難度和復雜程度,尤其是跨市、跨省甚至跨國流動人口導致對公共衛生服務的差異化需求顯著提升。高新技術產業的迅速發展吸引和培養了高收入、高凈值人群,而制造業及服務業依然吸引著大量工人和服務業人員涌入特大城市,收入差距擴大也導致不同人群對城市公共衛生服務的需求不同。城市公共衛生治理不但要關注公共衛生服務的質量,而且要關切低收入群體的就醫需求和基礎保障。

三是特大城市高開放程度與高流動率導致公共衛生風險管控高度復雜。全球化時代的特大城市作為一個開放系統,高強度的人類活動進一步提高了開放系統的脆弱性,因此公共衛生治理與應急管理面臨更多復雜風險和不確定性。特大城市具有人口規模大、密度高、流動性強等特征,一旦發生公共衛生突發事件,對公共衛生應急管理系統的壓力和應對難度將成倍增加。城市公共衛生風險隨之往往具有擴散范圍廣、速度快、管控難度大等特點。特大城市即使擁有相對豐富的醫療資源,但由于其風險結構更加復雜,在突發公共衛生事件的應急處置上也需要特別謹慎,要充分做好風險應對的制度、能力、心理、輿論等各方面的準備。

(三)特大城市公共衛生風險治理面臨的主要挑戰

特大城市擁有較為豐富的醫療衛生資源,但風險結構更加復雜,在面對突發公共衛生風險時,短時間內醫療資源需求可能出現級數倍增,遠遠超出常態下的醫療衛生服務系統的承載能力。因此,風險社會背景下特大城市公共衛生治理面臨諸多挑戰。

一是城市風險復雜性和風險疊加對公共衛生治理體系的挑戰。中國的城市實踐具有疊加性的特點,從而加劇了特大城市風險的復雜性。與歐美國家特大城市經歷從前現代到現代、后現代的漸進發展歷程不同,中國特大城市主要是在改革開放后飛速發展起來的,同時面對城市發展多階段多類型的問題,又深受全球化過程的影響,面臨常規風險和新型風險的疊加,這些都對公共衛生治理體系和治理能力構成嚴峻挑戰。目前我國特大城市公共衛生資源僅能承載城市常態化治理需求,而應對突發公共衛生事件能力仍較為薄弱。公共衛生服務體系呈現出以政府主導為主的特征,民營醫院數量較多但質量和服務水平參差不齊,提供的公共衛生服務較為有限,應急狀態下作用發揮也不夠充分。另外,社會組織和志愿者進入公共衛生治理中的渠道有限,缺乏應急狀態下社會組織及個人等后備力量的調動機制和具體行動方案。

二是特大城市公共衛生治理制度面臨常態和應急狀態轉換的挑戰。風險社會背景下,特大城市公共衛生治理既要面對常態下城市復雜的公共衛生服務需求,也要面對應急狀態下突發事件對醫療衛生制度和體系、醫療資源和保障、部門協調統籌等方面的沖擊。因此,對于特大城市公共衛生治理制度來說,既要實現日常公共衛生服務的高水平保障,滿足人們日益提高的公共衛生服務需求,同時也要提高應對公共衛生風險的制度化能力,構建具有高度韌性、資源儲備充分以及應急協調順暢的制度體系。而其中關鍵性問題在于如何實現公共衛生治理常規狀態與應急狀態下的制度切換,這也是制約特大城市公共衛生治理能力提升的重要問題。

三是特大城市突發公共衛生風險對基層衛生機構治理功能的挑戰。社區醫院或社區醫療點是城市基層公共衛生機構,對于提高城市公共衛生服務水平和提高應對公共衛生風險具有基礎性作用。城市社區醫院承擔著日常的接診和基礎性醫療服務功能,并在應急狀態下承擔“儲備后援”的基礎功能。在突發公共衛生風險時,社區醫院可快速改造為特殊門診,承擔社區醫療防護的基礎責任與功能。然而,當前社區醫院醫療現狀卻呈現出醫療能力不足、設備儀器老化、缺乏必要的應急培訓和健康管理。社區醫院醫護人員數量不足,專業性距離高水平醫院有較大距離。因此,基層社區醫院尚且不能滿足日常的公眾就醫需求,就更難以提供高質量的常態化服務。因此,在應急狀態下,社區醫院也難以臨時承擔起城市公共衛生應急管理和服務中的基本組織和基礎保障的任務。應急管理的高強度、高壓力、高要求和社區醫護人員的現實狀況之間形成巨大的張力。社區工作人員的應急能力、組織宣傳能力與志愿者管理能力仍有待提高。

四是特大城市突發公共衛生風險對衛生領域技術治理造成巨大挑戰。隨著信息技術的進一步發展,網上掛號、線上問診、異地就醫結算等功能在特大城市逐漸普及并發揮效用,但技術治理的有效性遠不止于此。公共衛生治理在不斷挖掘新興技術中的應用場景,提高城市公共衛生治理的科學性和有效性。然而,面對突發公共衛生危機,公共衛生的技術治理本身可能演變為風險來源,大量人群同時以網絡和技術手段求助醫療衛生服務,因此可能導致網絡擁堵、甚至是網絡癱瘓和斷網等極端狀況。因此,網絡和信息技術既有可能提高城市應對突發公共衛生風險的能力,也有可能因網絡和信息技術能力不足,醫療衛生服務預約問診過分依賴單一的網絡技術手段而加劇了公共衛生風險的蔓延和進一步傳播。如何更好利用信息技術應對突發公共衛生事件并降低技術自身風險,成為特大城市公共衛生治理面臨的重大挑戰。

三、基于公共治理現代化的特大城市公共衛生風險治理框架

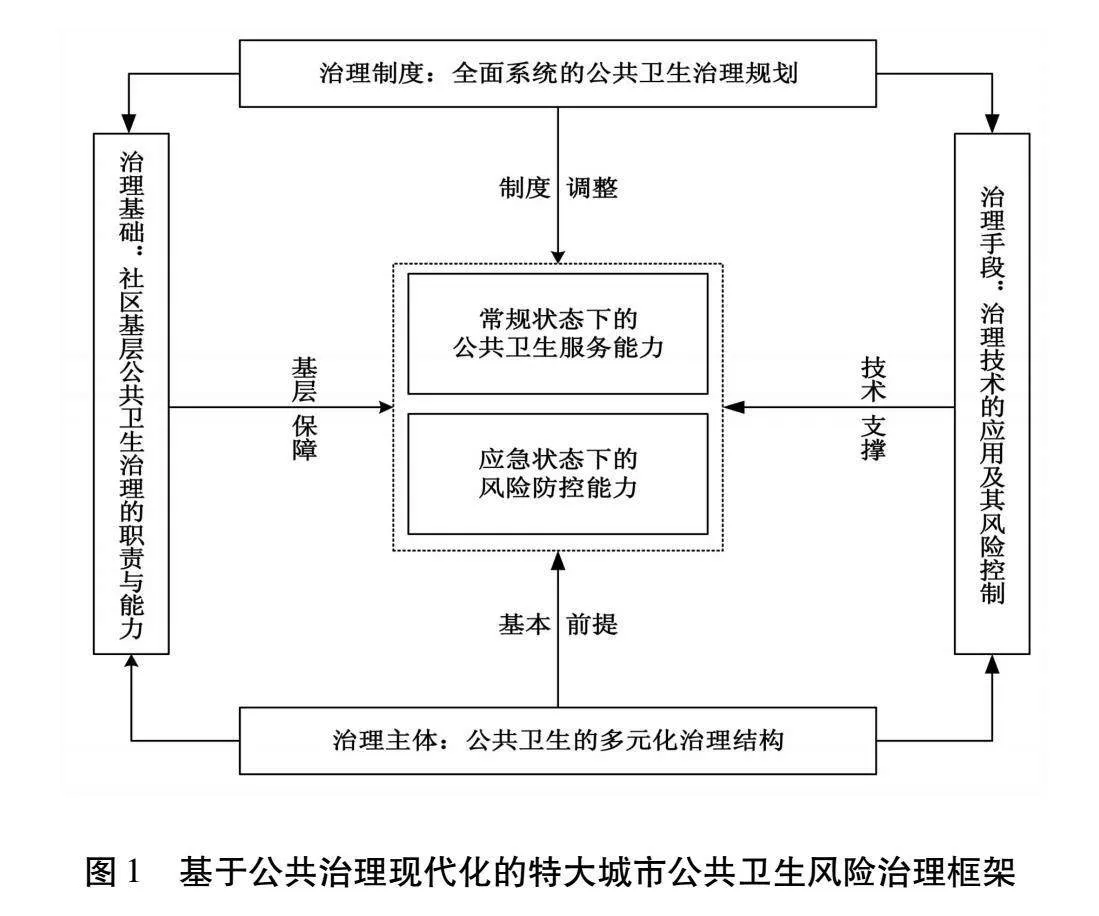

多年來,我國在應對公共衛生風險方面積累了寶貴的成功經驗。然而特大城市高密度的人口空間分布、快速的人口流動性、高度復雜的突發衛生事件等塑造了城市公共衛生復雜的風險結構,給公共衛生風險治理帶來了巨大困難和挑戰。因此,本文基于公共治理現代化的視角,從治理主體、治理規劃、治理基礎和治理手段四個維度構建特大城市公共衛生風險治理框架(見圖1),進而為優化政策的提出提供依據。

(一)治理主體:公共衛生的多元化治理結構

特大城市多元化的公共衛生治理結構,是提高公共衛生治理效率和現代化水平的重要前提。新公共治理理念下的多元主體,并不是新公共管理理論中的“出售”服務,而是合作和共同生產,強調多元主體間的合作關系。這就需要建立多元主體共同參與的機制,充分發揮治理主體各自的優勢,形成政府、企業、社會組織和公眾協同治理的局面。

特大城市公共衛生的多元化治理,是指在公共衛生治理體系中構建以政府為中心,保障多元主體的合作和參與地位,在日常和突發狀態下相互合作、有機銜接、提供高水平公共衛生服務的協同治理體系。特大城市公共衛生的多元化治理,具有主體多元化、服務多元化、過程協同化的特點。首先,主體多元化是指政府并不是唯一行動者,而是充分發揮企業、第三部門和公民在公共衛生治理中的作用。其次,服務多元化是在有利于實現“服務導向”的價值追求目標性,滿足不同群體在不同階段的需求。公共衛生服務的使用者能夠參與到公共衛生治理中,使公共衛生服務的提供者更好地了解和滿足公民需求,提高特大城市公共衛生治理的效率和服務水平。最后,過程的協同化意味著公共衛生服務過程需要多主體間的有序合作和協同,有效避免傳統行政體制的低效問題和完全市場化的不健康競爭行為,構建多元主體互相信任、互為補充的合作關系網絡,實現公共衛生治理內外部的整合,為進一步提高公共衛生風險治理水平奠定基礎。

(二)治理制度:全面系統的公共衛生治理規劃

全面系統的公共衛生治理規劃,是推動特大城市公共衛生風險治理現代化的制度保障,也是實現公共衛生治理常規狀態與應急狀態有序轉換的重要基礎。“制度中心”是新公共治理的關鍵理念,強調公共治理中結構與過程的改進,創新需要符合政治價值,以政治價值為指導,才能維護公共治理的合法性和合理性。新公共治理將治理制度規劃與法律體系建設等作為治理有效性和效率保障的有效途徑,體現出價值理性與工具理性的結合。治理制度規劃與法律體系建設是政府流程建立的重要內容,是推動公共衛生治理常規狀態與應急狀態流暢轉換并發揮各自效用的重要基礎和保障,可以促進兩種狀態下的多元利益相關者之間達成協議,實現有序合作。

首先,公共衛生治理制度有利于實現應急狀態與常規狀態之間的轉換。公共衛生治理制度通過自上而下的動員、組織和賦能實現標準化的程序轉換,保證不同場景和狀態下多部門、多主體、多要素間的協同與耦合。其次,公共衛生治理制度有利于提升城市公共衛生韌性。因此,特大城市迫切需要開展公共衛生治理和應急管理制度的優化,掌握疾病防控的主動權,有利于增加特大城市在應對公共衛生突發事件時的反應速度和處理能力。在公共衛生突發事件發生過程中,明確的治理規劃和標準化程序可以更好地協調公共衛生治理各主體間的關系,有效、有序地統籌醫療資源應對公共衛生事件。

(三)治理基礎:社區基層公共衛生治理的職責與能力

良好的社區基層治理能力,是實現特大城市公共衛生治理現代化的重要基礎。新公共治理的核心是“服務主導”。公共服務的有效性不僅來自其本身設計,更來自使用者的主觀體驗。因此,公民參與是新公共治理的重要基礎,并應當貫穿于公共服務提供的每個階段。從公共衛生治理來看,基層社區是直接接觸公民,獲取公民反饋的基本單元。提高社區基層公共衛生治理能力,可以有效拓寬公民參與公共衛生治理的渠道,縮短公民參與公共衛生治理的路徑。近年來,各級政府在公共衛生事件應急處置的快速響應體現了舉國體制的效率和能力,社區作為基層治理及控制的基本單元,也在其中發揮了巨大作用。

從國家治理體系和治理能力現代化的標準來看,特大城市的基層社區自組織能力和自服務能力仍然需要進一步強化。首先,基層治理能力的提高有利于公共衛生治理政策的快速和深度下沉,真正匹配公民需求。當傳染病等公共衛生事件發生時,基層社區將直接面對沖擊并在防治過程中承擔信息反饋和執行防治政策的作用。較強的社區基層治理能力能提高資源配置、政策執行的效率和質量,防止政策執行中各種次生問題的出現。其次,社區基層治理和公民自治能力的提升,有利于其在公共衛生治理中分擔相應責任,減輕公共衛生醫療體系負擔[14]。最后,社區是特大城市應對公共衛生風險的核心單元。社區基層擁有的公共衛生治理能力和突發事件的應急處理能力,是減輕公共衛生突發事件危害性的有效保障。

(四)治理手段:治理技術的應用及其風險控制

為實現服務主導的治理邏輯,政府與公民間的互動機制有利于公共服務提供者積極地去發現和滿足公民需要。面對日益復雜化、碎片化的公共問題,新興技術在強化政府和公眾之間互動,提供高效、高水平的公共服務方面發揮重要作用。同時,對于風險條件下的技術手段的自身風險也需要關注和反思。

信息技術重塑了傳統的公共衛生服務流程和體驗,也在一定程度上增強了城市應對突發公共衛生風險的能力。首先,基于信息技術應用的良性互動機制和服務流程,提高了公共衛生服務的提供效率和質量。良性互動機制有利于公共衛生治理主體對其掌握的信息和數據進行整合,快速準確反饋公民真實需求,為科學決策提供基礎,滿足城市公共衛生治理多元化的服務需求。信息技術也在不斷改變傳統的醫療服務觀念和流程,在線預約、在線掛號、遠程醫療、網絡支付等都極大提高了服務效率和服務體驗。其次,信息技術等技術手段應用增強了醫療機構應對突發公共衛生事件的能力。基于信息技術和網絡的傳染病疫情報告制度有利于及時、準確地收集監測信息,為早期風險識別和防控決策提供科學依據。在公共衛生突發事件發生時,權威、準確、及時的信息發布可以進一步增強政府公信力,避免因謠言或信息公布不及時引起的恐慌。基于信息技術的醫療服務可以提高工作效率而更好應對突發的公共衛生風險。然而,我們也不能忽視的是技術本身可能因突發公共衛生事件而受到沖擊,甚至出現所有技術手段失效的場景。這要求政府和公共衛生機構既要不斷提高信息技術面對風險的韌性能力,也要提供在信息技術失效情況下的傳統替代手段。

四、特大城市公共衛生風險治理的發展路徑研究

基于公共治理現代化的特大城市公共衛生風險治理框架,我國特大城市公共衛生風險治理發展路徑包括以下四個方面:

(一)基于優勢互補和合作原則,構建多元協同的公共衛生治理體系

在治理體系和治理能力現代化背景下,特大城市應構建起政府主導下的政府、市場、社會協同治理的公共衛生治理體系,發揮政府行政機制、私營部門競爭機制和社會組織自治機制的優越性,提高特大城市公共衛生風險治理能力和效率。首先,政府在公共衛生體系中發揮核心主導作用,保證公共衛生服務的公平性,減輕經濟因素對公共衛生服務的負面效應。政府應充分發揮宏觀調控職能,尤其是在公共衛生突發事件發生時,充分發揮資源配置的優勢,提高應對突發事件的能力和效率[15]。同時處理好政府干預與市場機制的關系,避免過度干預,影響公共衛生服務的專業性和效率。其次,公共衛生風險治理體系的構建要注重發揮市場機制的優勢。政府應擴寬多元化的市場融資渠道,充分吸引民資、外資、社會非營利性資金進入,推進公共衛生治理的市場化,以解決公共衛生服務供應不足、結構不平衡的問題[16][17]。最后,以制度和法律來規范政府、市場、社會等主體之間在公共衛生治理體系中的治理權利、責任以及協同程序等。完善和健全相關法律法規是確定公共衛生治理中各主體的地位、提高協同治理秩序的關鍵環節。多元化的公共衛生治理體系應以制度化、法治化的方式有序運行,提高公共衛生風險治理的效率和能力[18]。

(二)建立特大城市防疫專項規劃,推動公共衛生風險治理制度的完善

在特大城市公共衛生治理中,需要針對性地建立針對突發公共衛生事件的應急計劃,尤其是傳染病防疫專項規劃,完善公共衛生風險治理制度。首先,要提高對重大傳染病的重視程度,將傳染病防治工作納入特大城市公共衛生風險治理規劃中[19]。重大傳染病具有擴散性快和危害性強等特點,對公眾生命健康、經濟發展和社會穩定都具有較強的危害性。特大城市應圍繞以建立傳染病防疫專項規劃作為應對公共衛生風險治理的核心,通過建立涵蓋相關法律體系、公共衛生服務體系、疾病預防控制規劃和衛生救援規劃等多個方面的應急預案,合理布局城市醫療衛生基礎設施,保障常規狀態和應急狀態下的公共衛生服務。其次,特大城市應將剛性原則與彈性原則結合,并根據不同傳染病的傳播特點、嚴重程度來分類確定其應急防控方案。建立動態的公共衛生風險處置機制,根據公共衛生風險事件的動態趨勢與需求,調整應急動員的規模與范圍,通過專項規劃和動態處置機制,保障公共衛生風險應對的專業化和精準化。最后,防疫專項規劃應尋求常規狀態與應急狀態之間的平衡。專項規劃一方面要注重在應急狀態下的物資的合理儲備和協調有序的調配方案,另一方面又要盡量保證城市的正常生活。盡可能充分利用社區居民的電子化資料,精確確定傳染病的傳播路徑與區域,進而使疫區和正常區域的劃分更加明確,保障城市的正常運轉和疫情的有效防控。

(三)加強基層公共衛生治理能力建設,發揮社區衛生機構的組織和保障功能

社區是公共衛生治理的基本單元,也是公民參與的最基本單元。因此,需要加強社區基層公共衛生治理能力建設,繼續推動社區管理在公共衛生風險治理中的基礎性作用。首先,不斷加大對社區衛生機構的醫療資源投入水平,促進公共衛生服務的供需平衡。醫療資源的平衡分配有利于提高社區醫療機構的基礎性醫療能力。加強社區基層醫護隊伍建設,并強化社區基層醫護隊伍與公共衛生部門和高水平醫院之間的交流與合作,保障重大傳染病疫情發生時社區醫療機構具有一定分診能力和防治能力,避免居民集中在大型醫院造成的交叉感染。其次,充分發揮社區的組織動員和公民參與作用。當前城市公共衛生治理結構呈現出中間層行政管理力量集中而基層公共衛生治理能力薄弱的狀況。因此,政府應當逐漸強化基層的公共衛生治理能力,保證公共衛生服務提供的平衡與效率,在常規狀態向應急狀態轉換時,保證疫情防控政策和物資調配在基層社區的快速下沉。最后,提高基層社區的風險信息收集能力,建立高效的反饋機制。基于社區基層建立起包含基層醫生、基層護士、基層公共衛生工作人員、社會組織人員等的協調配合的社區公共衛生服務團隊,通過建立社區居民健康檔案、巡診與接診等方式積極主動地為社區居民提供疾病預防、檢查、治療、轉診、隨訪等全方位、整體性的基層公共衛生服務,并積極上報相關情況,及時發現潛在的公共衛生風險,實現對區域性傳染病的有效控制。

(四)合理利用新興治理工具,科學構建公共衛生服務和風險防控并重的治理方法

特大城市公共衛生風險治理應合理利用新興技術,保障公共衛生治理體系的運作,提高防范公共衛生風險的能力。首先,加強特大城市公共衛生治理的信息技術建設和應用。在城市公共衛生治理體系中積極引入大數據、云計算、物聯網、人工智能等泛智慧技術,更新公共衛生治理手段,例如通過人口流動信息的共享和精準定位,避免“一刀切”的剛性管制;通過構建線上互助平臺等拓寬公眾參與渠道,做到上下結合、剛柔相濟、動態多元地提升全社會在突發公共衛生事件中的應對能力。逐步建立起整合基礎公共衛生服務、公共衛生風險因素監測、疾病預防控制、公共衛生突發事件管理等多個系統的特大城市公共衛生治理一體化平臺,全面提高特大城市公共衛生治理的信息化、智能化水平,優化公共衛生服務與公共風險的應急處置。其次,加強基于信息技術平臺的公共衛生風險協同治理,為公共衛生治理常規狀態與應急狀態間的轉換提供技術支持。通過公共衛生相關信息與數據的收集、共享、整合等,建立基于公共衛生風險因子、人群流動和分布特點、傳染病傳播途徑與速度等的仿真模擬平臺,對公共衛生風險尤其是傳染病的傳染規律、傳染趨勢等做出準確判斷和預測,精準識別公共衛生風險。最后,增強公共衛生技術治理的韌性和抗風險能力,確保在風險場景下技術工具的可及性、可靠性和可控性。我們需進一步反思技術工具的自身風險,做好公共衛生風險在極端狀態下的技術手段替代方案,避免陷入技術主義的陷阱,防止因技術失控而導致公共衛生治理失序和風險擴大。

特大城市公共衛生風險治理是一項復雜而系統的工程,隨著全球化和城市化的進一步發展將面臨更多新的風險和挑戰,需要通過持續地實踐探索和理論研究,不斷提升特大城市公共衛生風險治理能力和現代化水平,構建更加健康、安全的城市公共衛生服務體系。

[參 考 文 獻]

[1]烏爾里希·貝克. 世界風險社會[M]. 吳英資,等譯. 南京:南京大學出版社, 2004.

[2]安東尼·吉登斯. 現代性的后果[M].田禾,譯. 南京:譯林出版社, 2011.

[3]翟文康, 韓兆柱. 多維視角下的新公共治理[J]. 學習論壇, 2017(7).

[4]OSBORNE S P.The new public governance [J].Public Management Review, 2006(3).

[5]OSBORNE S P,RADNOR Z,NASI G.A new theory for public service management? Toward a (Public) service-dominant approach [J]. American Review of Public Administration, 2012 (2).

[6]OSBORNE S P.The new public governance:Emerging perspectives on the theory and practice of public governance [M]. London: Routledge, 2010.

[7]MORGAN D F,GREEN R T,SHINN C W, ROBINSON K S.Foundations of public service (Second Edition) [M]. New York: M. E. Sharpe, 2013.

[8]BARRAKET J,KEAST R, FURNEAUX C.Social procurement and new public governance [M]. New York: Routledge, 2016.

[9]竺乾威. 新公共治理: 新的治理模式?[J].中國行政管理, 2016(7).

[10]張西勇.美國新公共治理實踐及其對我國的啟示[J].理論導刊,2015(11).

[11]許耀桐,劉祺.當代中國國家治理體系分析[J].理論探索,2014 (1).

[12]熊光清,蔡正道.中國國家治理體系和治理能力現代化的內涵及目的——從現代化進程角度的考察[J].學習與探索,2022(8).

[13]南銳,李艷.應急與演化:改革開放以來中國公共衛生治理政策變遷研究[J].上海大學學報(社會科學版),2023(1).

[14]宋梅, 劉靜, 魏明哲, 等. 論社區公共衛生服務管理的整體思維[J].西北大學學報(哲學社會科學版), 2012(4).

[15]王高玲, 別如娥. 社會管理視角下突發公共衛生事件中政府職能的探析[J].中國行政管理, 2011.

[16]蔡立輝. 分層次、多元化、競爭式提供醫療衛生服務的公共管理改革及分析[J].政治學研究, 2009(6).

[17]陳建平. 公域治理現代化、廉政內生制序與黨政自制——內在邏輯關聯的學理分析[J].管理學刊, 2018(3).

[18]金華. 我國公共危機治理的挑戰與回應——社會組織參與的視角[J]. 甘肅社會科學, 2019(4).

[19]蔣小杰, 崔運武, 左林江. 論地市級公共衛生危機管理預防機制的構建[J]. 云南行政學院學報, 2009(1).

[責任編輯 于光大]

The Realistic Challenges and Development Path of Public Health Risk Governance in Mega Cities

LIU Yi REN Bing-qiang

Abstract:Given the high concentration of population in megacities and the complexity of their spatial structure,public health emergencies may have severe impact. In the context of a risk society, public health governance in mega cities faces numerous problems and severe challenges. To enhance the ability of mega cities to respond to public health emergencies, it is urgent to reform and improve public health governance, continuously enhance its resilience and level.From the perspective of public governance modernization and drawing on new public governance theory, this paper constructs a basic framework for public health governance in the context of a risk society from four dimensions: governance actors, governance institutions, governance foundations, and governance methods. Based on theoretical insights and the actual conditions of Chinese cities, the paper proposes pathways for reforming public health governance in Chinese mega cities from the perspective of public management.

Key words:Public Health Risk Governance Modernization Emergency Management Mega Cities