環境規制與制造業就業:開放條件下的理論探討與經驗證據

[摘 要]本研究利用制造業行業數據對開放條件下環境規制與就業的關系進行檢驗。研究結果表明,開放條件下環境規制對就業存在抑制作用,且在重、中度污染行業中更加顯著,但是外資的流入可部分抵消這一政策因素導致的就業損失。另外,機制分析表明環境規制對勞動就業的“需求效應”和“要素替代效應”在外資引入的條件下仍然成立。基于上述分析,本研究認為合理的環境規制并鼓勵高質量出口對恢復就業并保證經濟長期穩定發展具有重要意義。

[關鍵詞]環境規制 制造業就業 開放貿易 GMM方法

[基金項目]國家社會科學基金一般項目“空間關聯視角下國際貿易驅動勞動力市場效率與安全協同提升的研究”(23BJL058 )

[作者簡介]周申,南開大學經濟學院教授;盧彬彬,南開大學經濟學院博士研究生(天津 300071)

[DOI編號]10.13761/j.cnki.cn23-1073/c.2024.06.005

一、問題的提出

在全球環境退化和自然資源逐漸衰竭的今天,經濟和環境的協調發展已經成為世界各國所共同面臨的緊要議題(王敏和黃瀅,2015)[1]。對于中國而言,改革開放四十年來,中國不斷擴大對外開放,經濟發展取得顯著進步,現已發展成為世界第二大經濟體和制造業第一大國。然而由于缺乏科學的發展部署,在經濟高速發展的同時,自然環境污染、資源緊張等問題相伴而生。由耶魯大學和哥倫比亞大學聯合發布的2022 年環境績效指數報告(EPI)顯示,中國可持續發展趨勢水平在180個國家中位居第160位,粗放式的經濟發展模式、功利式的經濟發展思維為環境帶了巨大壓力。在此背景下,中國出口產品的環保性也正遭遇來自發達國家日益嚴格的要求(沙文兵和彭徐彬,2023)[2]。特別是在哥本哈根會議、坎昆會議等國際氣候談判中,中國與發達國家針對環境問題不斷地進行著談判和博弈,所面臨的減排壓力已顯著增加。

面臨日益嚴峻的環境問題,中國政府大力倡導發展循環經濟,建設資源節約型、環境友好型社會,并出臺了一系列環境規制政策,采用各種環境規制的手段(張成等,2011)[3]。然而這些環境政策的實施必然會對經濟社會產生一系列的影響,這其中對于勞動就業的影響尤為顯著(陸旸,2011[4];秦炳濤等,2023[5])。以資源型省份山西為例,前期過度依賴煤炭資源的投入使得經濟取得了快速發展,然而這種典型低效率、粗放式的經濟增長方式導致山西的環境污染問題日益嚴重。隨著國家對煤炭和鋼鐵行業的環保要求愈加嚴格,使得這些行業的就業機會顯著降低。當然,環境規制的加強也可能促進污染性企業增加治污方面的設備和人力投入,對就業產生一定的積極影響。有些學者意識到這個問題后,他們認為環境規制對就業的影響可以分成“需求效應”和“要素替代效應”兩類:在技術水平、資源配置及消費者需求保持不變的前提下,環境規制導致了企業的成本上升,成本的增加會推動產品價格的上漲,進而使消費者對產品的需求下降,企業生產規模減小,用工量降低,表現為“需求效應”(范洪敏,2017)[6];另外,環境規制有可能造成污染性企業為了達到相同的產出水平而使用額外的高技能勞動力來改進生產技術、安裝及維護治污設備,從而對高技能勞動力的需求增加,對原低技能勞動力需求減少,表現為“要素替代效應”(李珊珊,2016)[7]。也有研究從動態角度去觀察,合理的環境規制如果能夠長期促進企業的技術進步,改善資源配置效率,抵消因治污而消耗的成本,反而有可能提升企業的國際競爭力,使企業在獲得比較優勢的同時帶來就業的增長,刺激企業產生“創新補償效應”(沈宏亮和金達,2019)[8]。正是由于“需求效應”“要素替代效應”等多重影響機制的存在,使得環境規制與就業的關系成為了眾多學者討論的重點。

然而,環境規制究竟是促進了社會就業,還是減少了就業,迄今尚無明確的定論,現有研究對兩者關系持抑制論、促進論及非線性相關三種觀點。一些學者認為,環境規制對就業產生了負面作用,這主要是由實際工資降低和就業崗位變更等因素所導致(蒯鵬等,2021[9];袁曉玲等,2022[10])。一方面,更嚴格的環境規制勢必使企業在購買污染治理設備、繳納污染稅等治污費用上的支出增加,從而提高生產成本,此時企業可通過減少實際工資以彌補受損的企業利益(楊振兵和張誠,2015)[11]。另一方面,日益嚴格的環境規制不僅會倒逼傳統高耗能、高污染企業轉型,還會增加其關停概率,而由于這些企業多屬于資源密集型,對勞動力質量并無過高要求,原就業崗位變更或取消的勞動者無法適應新的需求環境而面臨失業(秦炳濤等,2023)[5]。

但是,部分研究表明環境規制對就業具有促進作用(熊俊等,2022)[12]。這是因為合理的環境規制不僅能夠刺激企業優化資源配置和改進技術水平,為高技能勞動者提供更多的就業機會(沈宏亮和金達,2019)[8],在環保方面的投資也促進了包括會計、工程師等多種類的就業活動(王玉琴等,2024)[13],因此環保政策的實施與勞動力需求的增加是正相關的。此外,也有研究認為環境規制與就業之間并非單一的促進或抑制關系,而是一種“先抑后揚”的U型關系(劉和旺等,2017[14];馬賽等,2023[15]),即短期內環境規制的“就業損失”效應占主導位置,難以實現環境與就業的雙重紅利,但是長期來看,環境規制使存留下的企業可通過技術創新擴大規模以期獲得更大的市場份額,進而增加勞動力需求呈現“就業創造效應”(朱金生等,2020[16])。

綜合現有的文獻可以發現,第一,已有的研究大多側重于某一個角度的分析,例如,僅考察環境規制對技術進步進而對就業的影響,或側重于某一行業的環境管制對就業的影響,較少有學者綜合考慮其他因素對就業產生的影響,也少有跨區域跨行業的綜合研究。本文認為,如果能夠考慮更多的因素,環境規制對就業的影響效果可能不盡相同。尤其是對中國而言,各地區包括資本存量、技術進步在內的差距十分顯著,這就需要進行跨區域的綜合考察。第二,現有的文獻大多是以發達國家為背景,且集中于從宏觀或微觀層面就作用機制進行闡述,考慮到諸如中國這樣的發展中國家和美國等發達國家之間存在較大差異,因此有必要對中國的情況進行深入研究。總之,如何針對中國不同地區、不同行業制定環境規制政策,盡可能在降低“規模效應”的同時發揮“補償效應”,處理好環境保護和就業之間的權衡關系,實現環境保護和就業雙贏的局面,是一個具有重要理論和現實意義的研究課題。

基于此,本文將基于工業層面的經驗數據,進行開放條件下的環境規制與就業的實證研究。結構安排如下:第二部分對傳統模型進行拓展,探討環境和就業的影響機制;第三部分根據理論模型設定計量模型;第四部分討論環境規制的就業效應檢驗;第五部分討論開放條件下環境規制對污染性行業影響的機制檢驗;第六部分為結論和政策建議。

二、環境規制與就業的模型構建

本文在參考Morgenstern et al.(2002)[17]研究的基礎上,通過推導人均污染排放量水平將環境規制與勞動就業相聯系,進一步將外資引入對環境的規模效應、結構效應和技術效應的分析中,將技術引進和外商直接投資對模型進行拓展,構建如下考慮封閉條件和開放條件下環境規制與勞動力市場的理論分析模型:

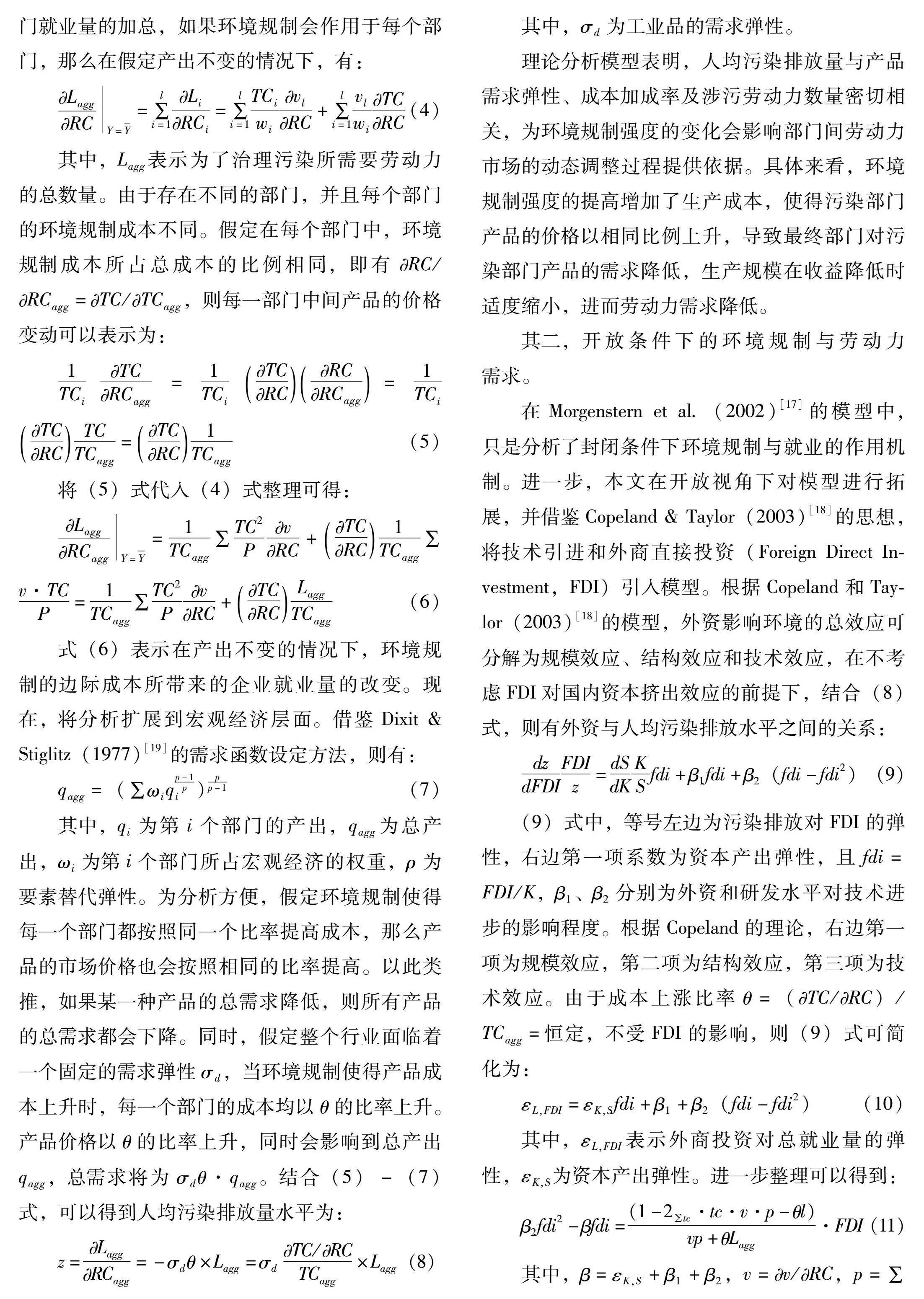

其一,封閉條件下的環境規制與勞動力需求。

若在企業生產中會產生Zi單位的污染物排放量,且投入到生產與投入到治污減排中的勞動份額分別為1-ni和ni,總勞動投入量為Li,參考Copeland和Taylor(2003)[18]的觀點,假設存在Zi=(1-ni)1αLi,由于投入到生產的勞動份額為(1-ni)Li,則可進一步表示為ZαiL1-αi。為簡化運算,假設生產1單位產品的生產需要1單位勞動力,對于企業成本最小化的求解,需滿足:

min(ηz+L)zαL1-α=1(1)

由此得到C=α-α(1-α)α-1ηα,其中η為處理污染物排放量的花費相對于勞動的價格。顯然當η<1,企業成本c是η的增函數,此時隨著環境規制力度的提高,生產成本則會增加,企業的利潤空間逐漸被壓縮,進而實際工資水平降低,勞動力減少。但該模型忽略了在勞動密集型行業中,有時會發生勞動需求彈性小于1的情況,此時企業的雇工數量對實際工資的升降速率并不敏感,所以也有可能由此出現產出降低時勞動力反而會提高的情況(Morgenstern et al., 2002)[17]。

因此,基于普遍性分析,根據Morgenstern et al.(2002)[17]的理論模型,若將企業視為一個整體來進行分析,對于某一個企業來說,勞動力的數量通常可以通過成本與工資水平計算,則有(2)式:

L=1plvl·TC(2)

其中,L表示勞動力數量,Pl為工資,vl表示總成本中的勞動收入占比,TC表示總成本,該總成本包括生產成本與環境規制成本。將式(2)兩邊對環境規制成本求偏導,可得:

LRCY=Y=TCplvlRC+vlPl+TCPlRC(3)

其中,RC表示環境規制成本,Y=Y表示產出不變的假定。等號右邊第一項vl/RC表示單位環境規制成本需要的工資數量,與總成本相乘則表示環境規制成本在總成本中所占的成本,再除以工資則表示每單位工資中對應的環境規制成本,所以等號右邊第一項可以表示為要素替代效應;同理,等號右邊第二項可以表示為成本效應,環境規制成本的增加會使總成本增加,從而成本效應增大。

在實踐中,一個企業存在不同部門及其生產環節,如采購、物流、生產、倉儲,研發,銷售等,環境規制對這些不同環節所產生的作用是不同的。例如,它可能對采購部門影響較小,而對生產、研發等部門影響較大。因此,有必要對式(3)的分析進行細化,以確保能夠滿足實際需要。假定有l個部門,企業總就業量就是l個部門就業量的加總,如果環境規制會作用于每個部門,那么在假定產出不變的情況下,有:

LaggRCY=Y=∑li=1LiRCi=∑li=1TCiwivlRC+∑li=1vlwiTCRC(4)

其中,Lagg表示為了治理污染所需要勞動力的總數量。由于存在不同的部門,并且每個部門的環境規制成本不同。假定在每個部門中,環境規制成本所占總成本的比例相同,即有RC/RCagg=TC/TCagg,則每一部門中間產品的價格變動可以表示為:

1TCiTCRCagg=1TCiTCRCRCRCagg=1TCiTCRCTCTCagg=TCRC1TCagg(5)

將(5)式代入(4)式整理可得:

LaggRCaggY=Y=1TCagg∑TC2PvRC+TCRC1TCagg∑v·TCP=1TCagg∑TC2PvRC+TCRCLaggTCagg(6)

式(6)表示在產出不變的情況下,環境規制的邊際成本所帶來的企業就業量的改變。現在,將分析擴展到宏觀經濟層面。借鑒Dixit & Stiglitz(1977)[19]的需求函數設定方法,則有:

qagg=(∑ωiqp-1pi)pp-1(7)

其中,qi為第i個部門的產出,qagg為總產出,ωi為第i個部門所占宏觀經濟的權重,ρ為要素替代彈性。為分析方便,假定環境規制使得每一個部門都按照同一個比率提高成本,那么產品的市場價格也會按照相同的比率提高。以此類推,如果某一種產品的總需求降低,則所有產品的總需求都會下降。同時,假定整個行業面臨著一個固定的需求彈性σd,當環境規制使得產品成本上升時,每一個部門的成本均以θ的比率上升。產品價格以θ的比率上升,同時會影響到總產出qagg,總需求將為σdθ·qagg。結合(5)-(7)式,可以得到人均污染排放量水平為:

z=LaggRCagg=-σdθ×Lagg=σdTC/RCTCagg×Lagg(8)

其中,σd為工業品的需求彈性。

理論分析模型表明,人均污染排放量與產品需求彈性、成本加成率及涉污勞動力數量密切相關,為環境規制強度的變化會影響部門間勞動力市場的動態調整過程提供依據。具體來看,環境規制強度的提高增加了生產成本,使得污染部門產品的價格以相同比例上升,導致最終部門對污染部門產品的需求降低,生產規模在收益降低時適度縮小,進而勞動力需求降低。

其二,開放條件下的環境規制與勞動力需求。

在Morgenstern et al.(2002)[17]的模型中,只是分析了封閉條件下環境規制與就業的作用機制。進一步,本文在開放視角下對模型進行拓展,并借鑒Copeland & Taylor(2003)[18]的思想,將技術引進和外商直接投資(Foreign Direct Investment,FDI)引入模型。根據Copeland和Taylor(2003)[18]的模型,外資影響環境的總效應可分解為規模效應、結構效應和技術效應,在不考慮FDI對國內資本擠出效應的前提下,結合(8)式,則有外資與人均污染排放水平之間的關系:

dzdFDIFDIz=dSdKKSfdi+β1fdi+β2(fdi-fdi2)(9)

(9)式中,等號左邊為污染排放對FDI的彈性,右邊第一項系數為資本產出彈性,且fdi=FDI/K,β1、β2分別為外資和研發水平對技術進步的影響程度。根據Copeland的理論,右邊第一項為規模效應,第二項為結構效應,第三項為技術效應。由于成本上漲比率θ=(TC/RC)/TCagg=恒定,不受FDI的影響,則(9)式可簡化為:

εL,FDI=εK,Sfdi+β1+β2(fdi-fdi2)(10)

其中,εL,FDI表示外商投資對總就業量的彈性,εK,S為資本產出彈性。進一步整理可以得到:

β2fdi2-βfdi=(1-2tc·tc·v·p-θl)vp+θLagg·FDI(11)

其中,β=εK,S+β1+β2,v=v/RC,p=∑(1/p1),tc=dTC/dFDI,l=dLagg/dFDI。

由此,根據上述理論模型分析,一方面外資引入可直接對勞動力市場產生影響,即引進外資可增加對國內產品的需求,吸納各部門勞動力,擴大就業規模;另一方面,外資引入的規模效應、結構效應及技術效應可引起環境質量的改變,主要體現在人均污染排放水平的變化,根據方程(8),涉污勞動力需求也會發生相應改變。但是由于外資引入對環境的三種效應強弱無法判斷,因此外資引入是可抵消環境規制的“就業損失”,還是加重這一負面作用,需要實證詳細探討。

三、計量模型設定與指標選擇

考慮到《國民經濟行業分類》標準在2011年進行部分調整,本文詳細對比兩次修改前后的分類標準,為統一計算口徑進行如下行業處理:將“橡膠制品業”和“塑料制品業”合并為同一大類“橡膠和塑料制品業”,將“汽車制造業”和“鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業”合并為“交通運輸設備制造業”,因此對于2011年之前上述行業數據采用加總求均值處理;另外,由于2001—2011年統計年鑒中分地區數據只統計了21個制造業行業,則本文對2001—2016年中國制造業的21個行業電氣機械和器材制造業; 紡織服裝、服飾業; 紡織業; 非金屬礦物制品業; 黑色金屬冶煉和壓延加工業; 化學纖維制造業; 化學原料和化學制品制造業; 計算機、通信和其他電子設備制造業; 交通運輸設備制造業;金屬制品業; 酒、飲料和精制茶制造業; 農副食品加工業; 石油加工、煉焦和核燃料加工業; 食品制造業;通用設備制造業; 煙草制品業; 醫藥制造業; 儀器儀表制造業; 有色金屬冶煉和壓延加工業; 造紙和紙制品業;專用設備制造業。進行分析。根據(6)式和(11)式,設定計量模型為:

logLagg,it=α+α1logEit+α2logREGit+α3logFDIit+α4logTFPit+α5logPLit+εit(12)

其中,L表示就業數量,用各行業從業人員平均人數來表示。E表示各行業的污染排放強度,采用工業廢氣污染排放量與相應工業總產值的比值表示,數據來源為歷年《中國環境統計年鑒》與《中國工業經濟統計年鑒》。該指標越大,表明污染排放水平越高,該工業行業越有可能屬于污染密集型行業。

本文認為,在開放條件下,由于發達國家對污染性產品的檢驗檢疫標準較高,如果中國污染排放強度較大,則所生產的產品就不能進入國外市場。從而,相關企業就無力雇傭多余的勞動力,也就不能達到解決就業的目標了。而且Morgenstern et al.(2002)[17]認為,污染密集型行業受到環境規制的影響程度較大,在相同的監管力度下,為了節省成本,污染密集型行業也有可能減少就業人數,但是勞動密集型行業為了降低污染排放的水平,往往會雇傭更多的勞動力來進行污染治理,就業人數則會上升。據前所述,現有研究中大多文獻認為環境規制能夠促進就業,由此,本文先初步判斷污染排放強度的估計系數還不能確定。

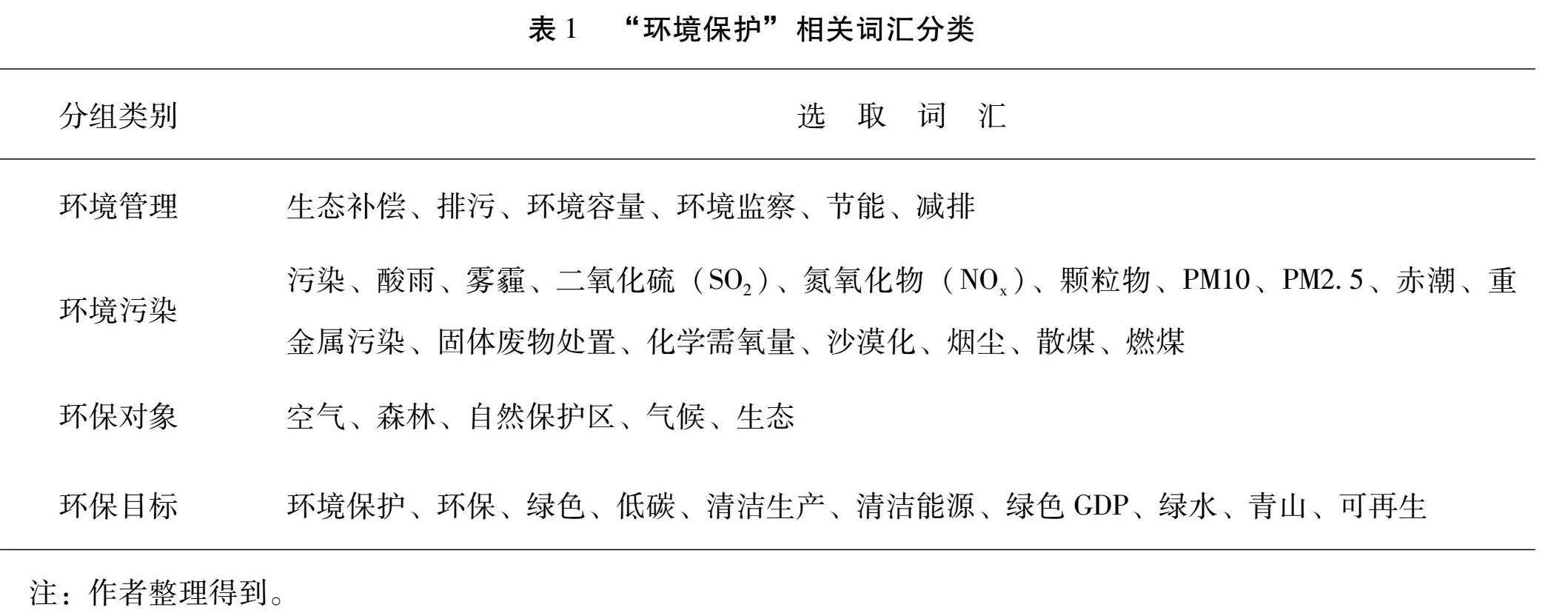

REG表示環境監管程度,以中國334個城市的政府工作報告中“環境保護”相關的詞匯出現的頻率為基礎,對行業的環境監管程度進行測算。各級政府工作報告功能性極強,不僅是對過去政府工作的總結,也是傳遞未來工作安排的重要信息載體,因此是解讀地區政策方針、監管方向的有效途徑。與“環境保護”相關的詞匯在當年政府工作報告中出現頻數越大,則表明當年政府越關注環境相關問題,環境監管強度也就越大。在選詞階段中,由于研究部署當前和今后時期的環境保護工作是一項復雜且全面的系統工程,因此在參考陳詩一和陳登科(2018)[20]做法的基礎上,將2001—2016年各級政府工作報告中出現的“環境保護”相關詞匯按照階段劃分為“環境管理”“環境污染”“環保對象”及“環保目標”四類共37個詞匯,以全面反映政府對環境保護的重視程度,具體分類如表1所示。

考慮到本文以制造業行業為研究對象,因此在具體的測算中,將城市層面的數據加總歸并于省際,并參考Cole et al.(2008)[21]的做法,采用不同省區某行業占該行業總產值的比重對該省區的環境監管進行加權來得到行業層面該行業的環境監管強度(其中,k表示省區)。

REGit=K(Sikt*REGkt)(13)

在考慮環境規制與就業的關系時,正如前文所述,盡管在污染密集型行業中,環境監管程度的提高使企業承擔更多的成本,從而降低實際工資導致就業量顯著下降,但是環境規制會提高資源類生產要素的價格,使企業更傾向于使用勞動力要素替代,因此,環境規制對就業還具有正向的替代效應。不僅如此,在開放條件下,中國的就業受到多種因素的影響,所以環境監管程度的估計系數同樣不能確定。

由于在現有的統計資料中尚未找到各個行業的FDI數據,因此采用其他指標進行代替。本文采用盛斌和呂越(2012)[22]的方法,選用外資企業的工業銷售產值占總工業銷售產值的比重來衡量。由于FDI的流入對污染排放存在負向的影響關系,結合前文的分析,則FDI對污染密集型行業的就業量存在正向影響,數據來源為《中國工業經濟統計年鑒》,初步估計系數為正。

PL表示勞動生產率,采用人均工業銷售產值來表示,用各行業工業銷售產值與從業人員平均人數之比來衡量,數據來源為《中國工業經濟統計年鑒》。一般而言,勞動生產率的提高會使得勞動力數量下降,但如果不提高勞動生產率則會使企業失去國際競爭力。在污染密集型企業中,同樣符合這樣的規律,所以初步估計系數為負。但勞動生產率與全要素生產率存在內生性的影響,本文在計量的時候采用GMM方法加以克服,或者分別引入方程進行計算。

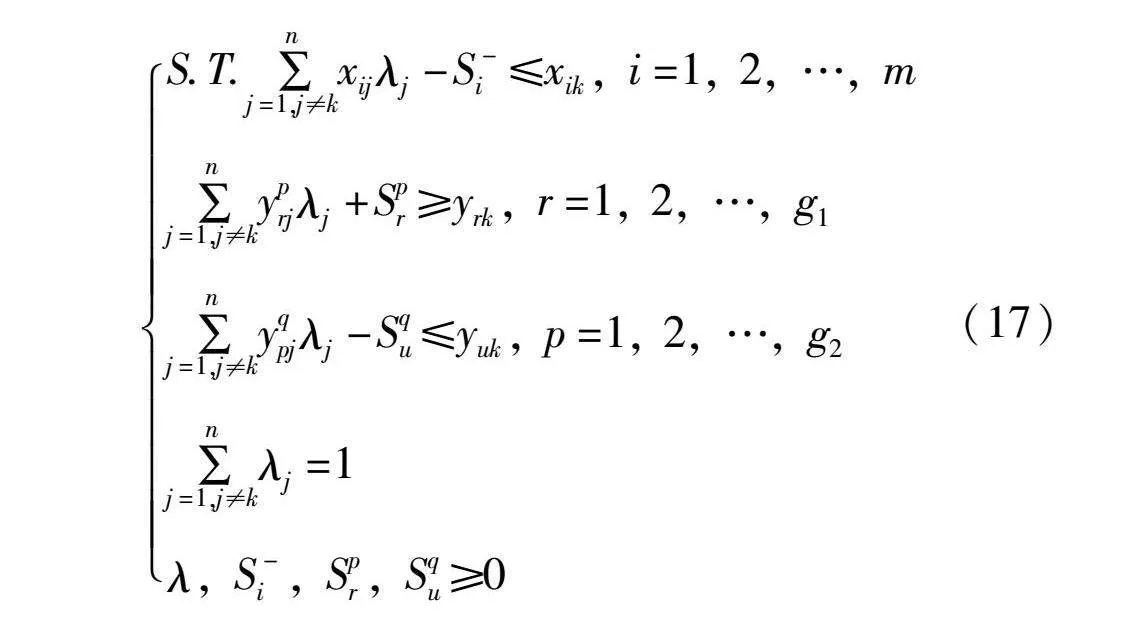

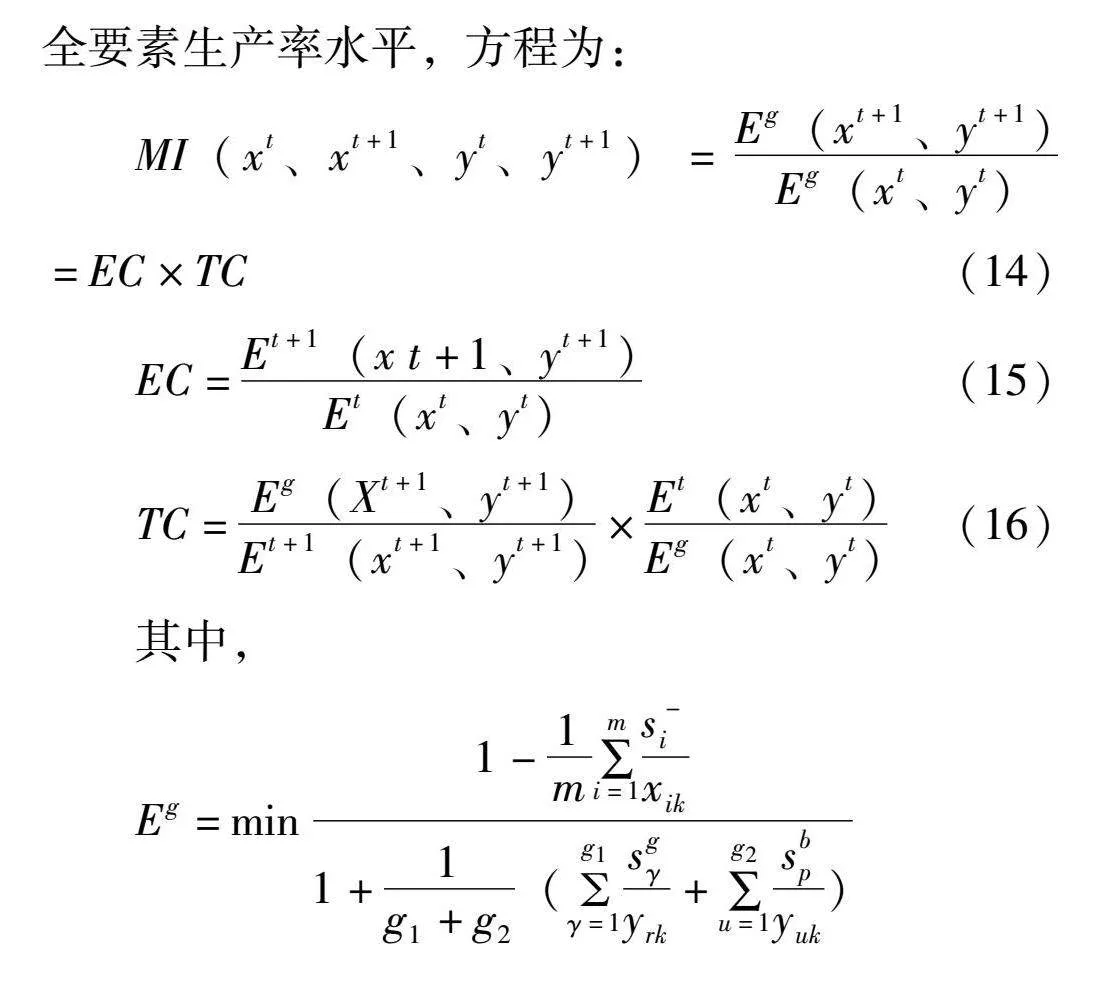

TFP表示全要素生產率,表明科技創新投入的程度,這包括生產上的創新和治污水平的提高。在傳統DEA評價中,多數采用徑向、角度的評價手段,其無法全面考慮投入與產出的松弛問題,無法精確衡量有非期望產出時的效率值,因此本文選擇超效率SBM-Malmquist指數,估算行業的全要素生產率水平,方程為:

MI(xt、xt+1、yt、yt+1)=Eg(xt+1、yt+1)Eg(xt、yt)=EC×TC(14)

EC=Et+1(xt+1、yt+1)Et(xt、yt)(15)

TC=Eg(Xt+1、yt+1)Et+1(xt+1、yt+1)×Et(xt、yt)Eg(xt、yt)(16)

其中,

Eg=min1-1m∑mi=1s-ixik1+1g1+g2(g1γ=1sgγyrk+∑g2u=1sbpyuk)

S.T.∑nj=1,j≠kxijλj-S-i≤xik,i=1,2,…,m

∑nj=1,j≠kyprjλj+Spr≥yrk,r=1,2,…,g1

∑nj=1,j≠kyqpjλj-Squ≤yuk,p=1,2,…,g2

∑nj=1,j≠kλj=1

λ,S-i,Spr,Squ≥0(17)

S-i、Spr、Squ分別表示投入、期望產出和非期望產出的松弛變量;x、y、yu分別表示投入、期望產出與非期望產出;t期為基期,t+1期。

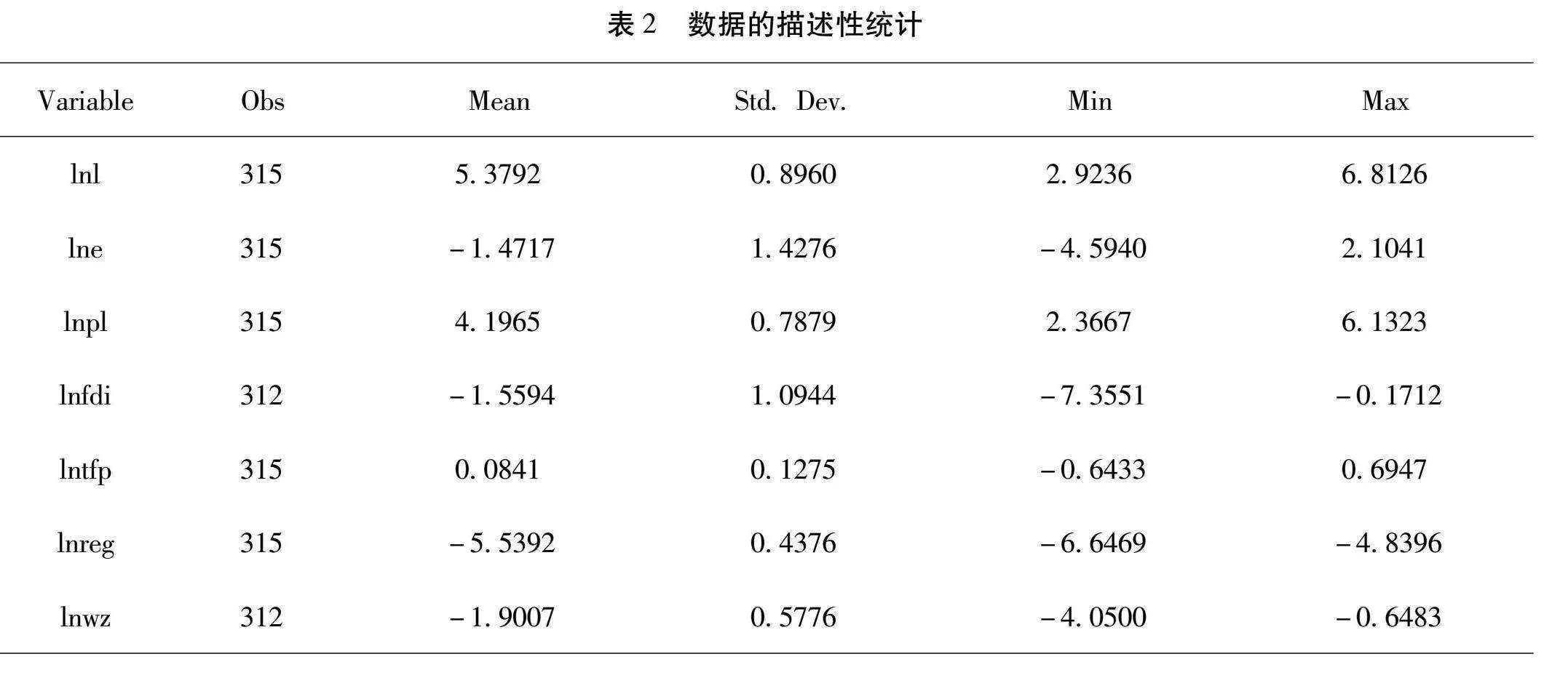

全要素生產率可分解為技術效率(EC)和技術進步(TC),從t期和t+1期來看,MI指數等于1,表示兩個時期之間全要素生產率水平沒有變化;MI指數大于1,表示兩個時期之間全要素生產率水平有所提高,反之則生產效率下降。其中,勞動投入以各行業從業人員平均人數表示;資本投入以行業資本存量總額表示;能源投入以能源消費總量表示,期望產出用工業總產值表示。非期望產出用工業廢氣排放總量、工業廢水排放總量及工業固體廢物產生量表示。數據主要來源于《中國工業統計年鑒》和《中國環境統計年鑒》,描述性統計如表2所示。

四、環境規制的就業效應檢驗

(一)環境規制對就業影響的初檢驗

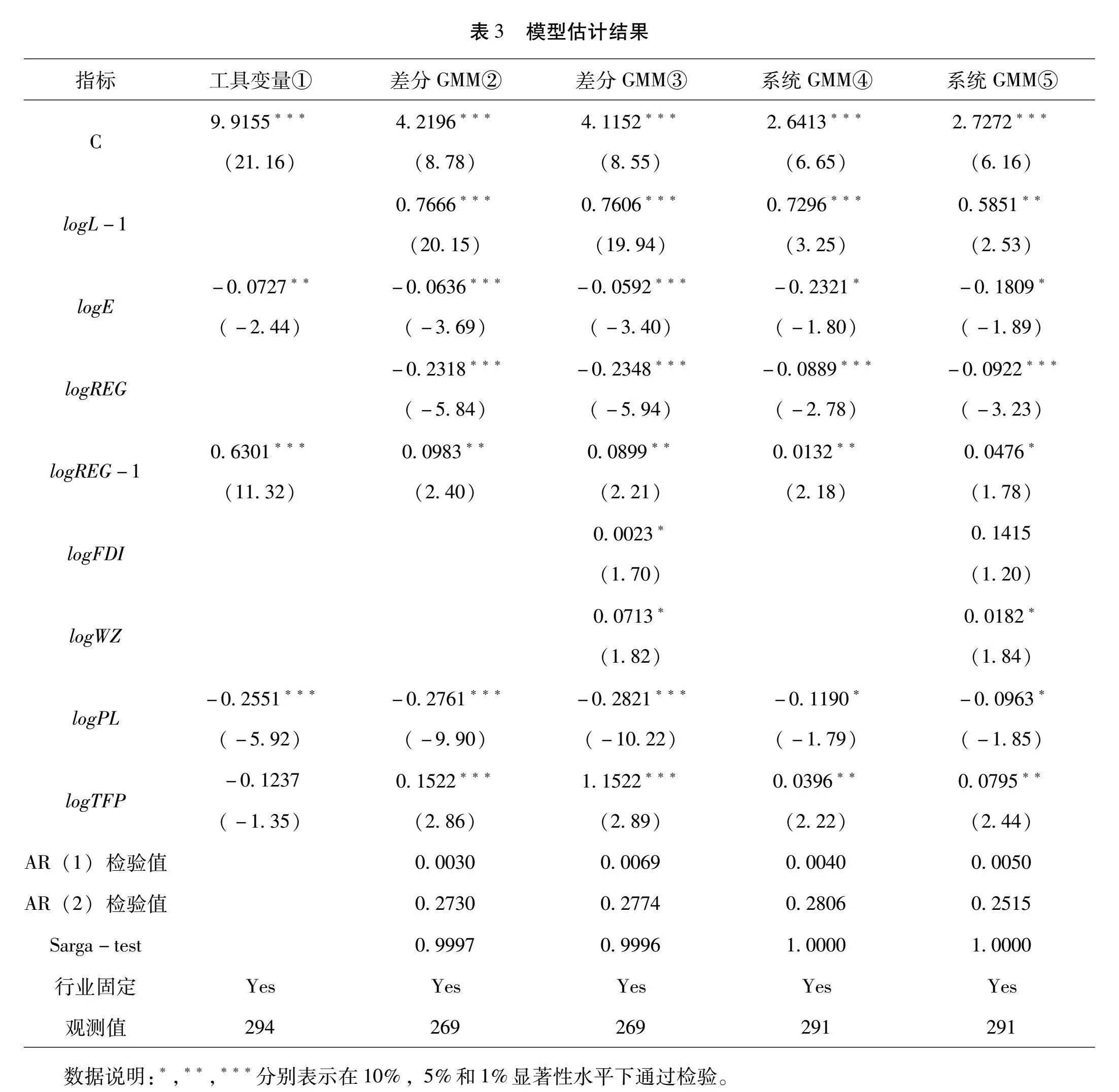

本文利用各個指標的度量結果對模型(12)進行估計。考慮到勞動生產率指標和全要素生產率指標之間或者污染排放指標和環境規制強度指標之間可能與殘差項相關,并且勞動力人數也會影響全要素生產率,形成雙向因果關系,所以如果采用一般的最小二乘方法估計會使得模型存在嚴重的內生性,造成估計系數非一致和有偏。例如,污染密集型行業一般受到環境規制的影響程度較大,這會促進技術水平的提高從而影響到全要素生產率。如果存在環境規制強度對全要素生產率的這種正向引致作用,則一般的最小二乘回歸分析會低估全要素生產率對環境規制強度的負向影響作用,所以本文在計量檢驗時首先要考慮解決內生性問題。工具變量法是從模型外部提取合適的工具變量加入模型中進行分析,但這種方法的最大弊端是工具變量的選取難度較大,選取變量滯后項作為工具變量的處理方法會使一部分信息被忽視,所以采用差分廣義距估計(差分GMM)方法進行估計,然后在此基礎上采用系統距估計(系統GMM)方法進一步提高模型估計的有效性。由于GMM估計放松了對經典假設的嚴格限制,使估計結果的誤差項存在的異方差問題不會對估計結果產生影響。為了增加估計結果的穩定性,本文分別采用工具變量法與GMM方法對其進行估計。估計結果見表3:

本文分別采用工具變量法、差分GMM方法和系統GMM方法對方程(1)進行估計,并且在采用GMM估計方法時加入外資企業占比(WZ)變量,采用外資企業單位數占總單位數的比率來表示,用以驗證估計結果的穩定性。從估計結果中可以看出,加入新的變量后對原有指標的估計系數影響不大,說明模型的估計結果具有穩定性。從表3可以看出,就業人數的滯后一期項為正,且在1%的顯著性水平下通過檢驗,說明就業量有自我恢復的趨勢。污染排放強度的估計系數均為負,說明環境規制提高了生產成本,降低了企業勞動人數。從環境規制的估計系數可以看出,在開放條件下,環境規制當期對就業水平產生負向影響,且在1%的顯著性水平下通過檢驗,而環境規制的滯后一期項估計系數為正,而且工具變量法估計得到的系數在1%顯著性水平下通過檢驗。這可能說明,企業由于受到環境規制的影響后,在當期會采取調整勞動力人數的策略來緩解環境規制給生產帶來的影響,隨著技術水平、勞動生產率等因素的提高,企業將會逐漸適應環境規制造成的影響,并采取相應的對策,因而就業量會有所回升。

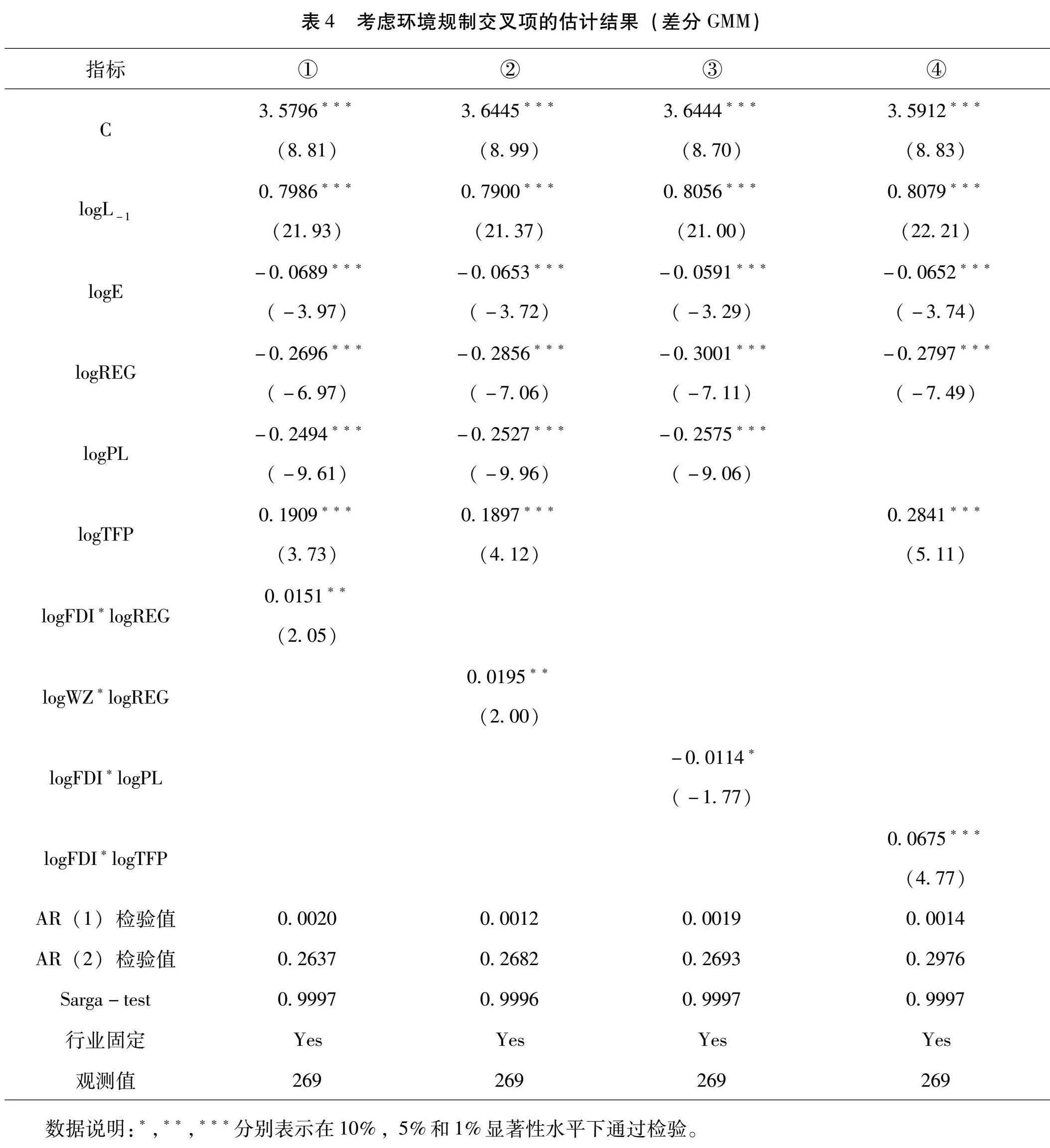

在外資水平方面,本文分別采用FDI和外資企業占比對就業量進行解釋。這兩個指標在GMM方法的分析中,估計系數均為正值,說明外資的流入能促進就業量的增加。這一結論在預期之中,也與以往的大多研究文獻所得結論基本一致。由于FDI可能會推動既有技術水平的改進,而且中國一些地區采取放寬環境規制水準等辦法吸引外資流入,所以生產率指標和環境規制指標均會受到外資指標的影響。因此,本文在研究外資流入對就業影響的時候,為了描述在外資影響下,中國環境規制與生產率水平的變化程度,分別引入外資與環境規制和生產率的交叉項,采用差分GMM方法進行估計,得到估計結果如表4所示。

根據表4結果所示,在一定的環境規制水平下,FDI和外資企業占比對就業存在正向的影響,說明外資的流入是中國就業增加的一個重要原因。由于中國具有勞動力和資源環境的優勢,發達國家需要利用中國的勞動力來降低生產成本,生產出的產品很大一部分銷往國外,所以這就必須使得這些企業生產的產品是污染小的、符合國際檢驗標準的。為了能達到環境檢驗標準,企業就不得不雇傭更多的勞動力進行治污工作,這樣就促進了就業。從這個層面上說,上述結果與前文所述的現有研究中大多文獻研究認為環境規制能夠促進就業的結論基本是一致的。后兩列估計方程說明在FDI一定的情況下,勞動生產率的提高會減少就業量,而全要素生產率的增加會提高就業量,這與表3中的估計結果并無二致。

(二)全要素生產率分解與環境規制影響的再檢驗

從表3與表4的估計結果來看,勞動生產率和全要素生產率的估計系數始終互相矛盾,這也是本文需要進一步探討的問題。勞動生產率的估計系數為負,這與預期估計結果相符,但全要素生產率的估計結果為正,與預期結果相反。考慮到全要素生產率的進步包括技術進步和效率進步兩部分,單純的技術進步可能會使得就業量下降,這與勞動生產率的作用效果相同;而企業有時為了增加產出,就會設法提高生產效率,并增加就業量,表3中的估計結果為正可能就是由于效率進步占較大比重所導致的。為了驗證這個觀點,本文將全要素生產率進行分解。根據公式(14)得,全要素生產率指數可以分解成效率進步和技術進步兩個部分。

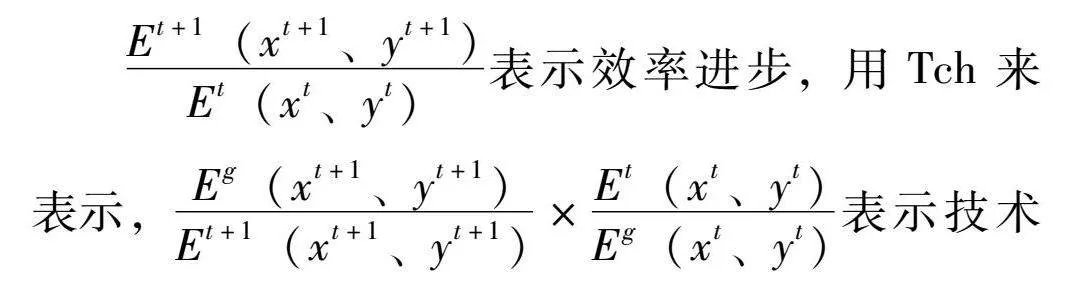

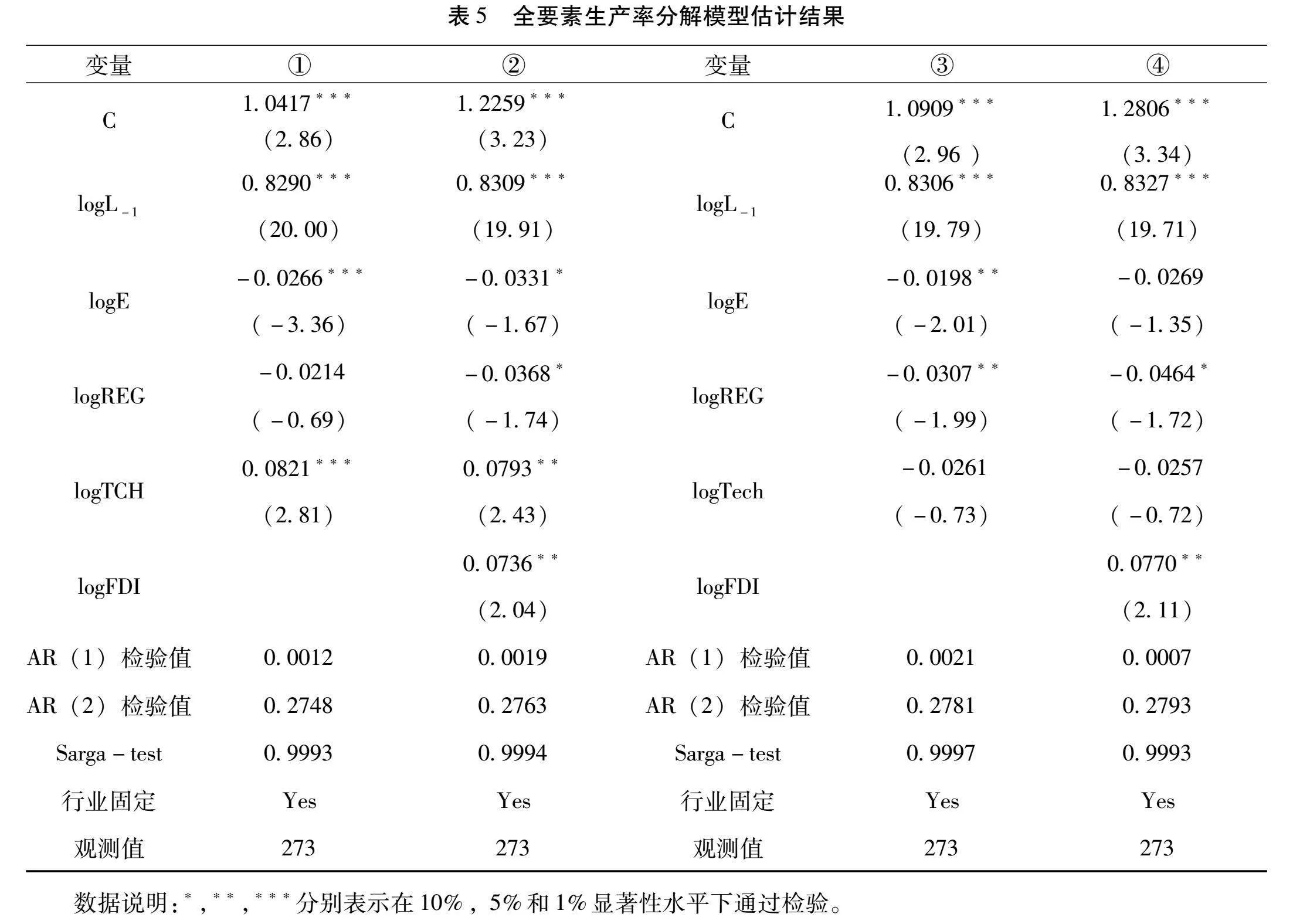

其中,Et+1(xt+1、yt+1)Et(xt、yt)表示效率進步,用Tch來表示,Eg(xt+1、yt+1)Et+1(xt+1、yt+1)×Et(xt、yt)Eg(xt、yt)表示技術進步,用Tech來表示。本文用效率提高和技術進步這兩個指標分別代替全要素生產率,再重新對就業量模型(12)進行差分GMM檢驗。檢驗結果如表5所示:

在表5中,方程③④估計的技術進步指標估計結果為負,這與勞動生產率的估計結果相吻合,但并未通過顯著性檢驗,而方程①②中的效率進步的估計結果則分別在1%和5%的顯著性水平下通過檢驗,并且顯著為正,這也驗證了本文之前的假設,說明效率進步對就業影響的顯著作用使得總體的估計結果產生偏差,經過全要素生產率的分解之后,估計模型的可靠性和穩定性得到了提高。

(三)環境規制對就業影響的行業檢驗

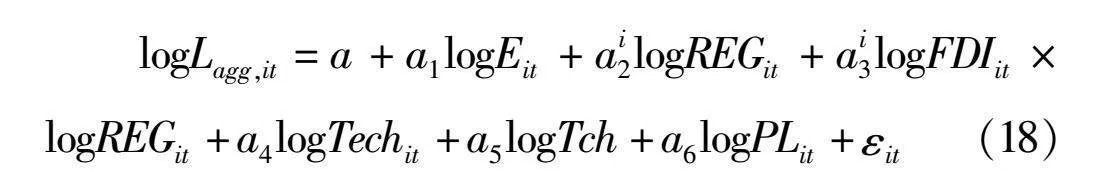

上文的分析僅僅從宏觀層面對環境規制與就業之間的關系進行研究,但是由于不同行業的環境污染排放強度不同,受到環境規制政策的影響效果也存在差異,所以我們將研究視角放在行業層面進行檢驗。為了驗證環境規制對各行業就業的影響,我們設定環境規制對各行業就業影響的變系數模型,具體形式如(18)式所示:

logLagg,it=ɑ+ɑ1logEit+ɑi2logREGit+ɑi3logFDIit×logREGit+ɑ4logTechit+ɑ5logTch+ɑ6logPLit+εit(18)

在式(18)中,污染排放強度(E)和環境監管強度(REG)的系數分別為a1和a2,分別表示不同行業的污染排放強度與開放條件下的環境監管強度對就業的影響程度。不同行業的污染排放強度不同,環境規制對其影響的強度就不一樣,就業因此受到不同程度的影響。如前文所分析的那樣,如果在環保行業,環境規制強度的提升可能會增加該行業勞動力需求,促使就業水平的提高;而在污染性行業,環境規制增加企業生產成本,可能會降低就業數量;還有一些行業由于本身環境污染并不嚴重,有可能估計系數不顯著。在開放的條件下,我們引入外商直接投資與環境規制強度的交叉項。東道國有時為了刺激投資,會刻意降低環境規制強度,這就帶來兩方面的作用:一是外商投資的增加促進行業或區域的經濟增長,使勞動就業數量增加;二是環境規制強度的降低減少了污染性企業的生產成本,使企業有擴大生產的愿望,從而進一步促進勞動力就業。無論是哪個方面產生的效果,都會對就業存在促進作用,所以初步判斷交叉項的估計系數為正。在(18)式中,同樣將全要素生產率采用技術進步與效率進步兩個變量表示,以保證估計結果的合理性。我們對2001—2016年工業21個行業進行變系數模型檢驗,為直觀起見,我們將不同行業環境規制強度的影響系數從小到大排序如表6所示。

顯然,不同細分行業環境規制強度對就業水平的影響存在顯著的行業異質性特征。從表6可以看出,重度及中度污染行業的就業對環境規制的反應更為敏感,這與我們初步的判斷相吻合。但是食品制造業,紡織服裝、鞋、帽制造業,飲料制造業及農副食品加工業的環境規制強度為正值,說明環境規制力度越強,則就業數量反而越高。這可能是由于這些行業本身不屬于污染密集型行業,生產與加工所排放的污染很少,環境規制本身不會對其產生影響,同時其他污染性行業受到環境規制的影響使得勞動力轉移至這些清潔生產的行業,增加了這些行業勞動力的就業數量。

在開放的條件下,隨著環境規制強度的提高,黑色金屬冶煉、造紙、金屬制品業、石油加工、有色金屬冶煉及非金屬礦物制品業等行業的勞動力就業與環境規制呈正相關變化,并分別通過顯著性檢驗,而這幾個行業的環境規制強度的影響系數卻顯著為負。這說明這類行業屬于污染密集型行業,如果僅僅受到環境規制的影響,則企業的成本將會增加,不利于勞動力的就業。然而,當外商直接投資作用于這些行業時,卻對就業數量產生了顯著的提升效果,這從另一個方面也驗證了我們初步的判斷。但是,交叉項的回歸系數比環境規制強度的回歸系數小,說明在研究的時間區間內外資對就業的促進作用并不能彌補政策措施造成的就業損失,就業在總量上是下降的。

五、開放條件下環境規制對污染性行業影響的機制檢驗

在前述的分析中,本文提到現有研究將環境規制對就業的影響主要劃分為兩類:嚴格的環境規制迫使污染性行業生產規模不斷縮小,進而導致勞動力需求的減少,表現為“需求效應”;另外,企業為滿足環境規制要求而改進現有技術或引進綠色設備,以先進的技術或資本一方面代替原有污染性崗位普通勞動,另一方面增加對技術勞動的需求,表現為“要素替代效應”。而在考慮開放的背景下,盡管外資引入會擴大國內市場規模,引起勞動力需求的增加,使得環境規制的“需求效應”減弱,但發達國家對污染性產品更加嚴格的檢驗檢疫標準,使得污染性企業為出口清潔綠色的環保產品而紛紛轉型,增強環境規制的“要素替代效應”。

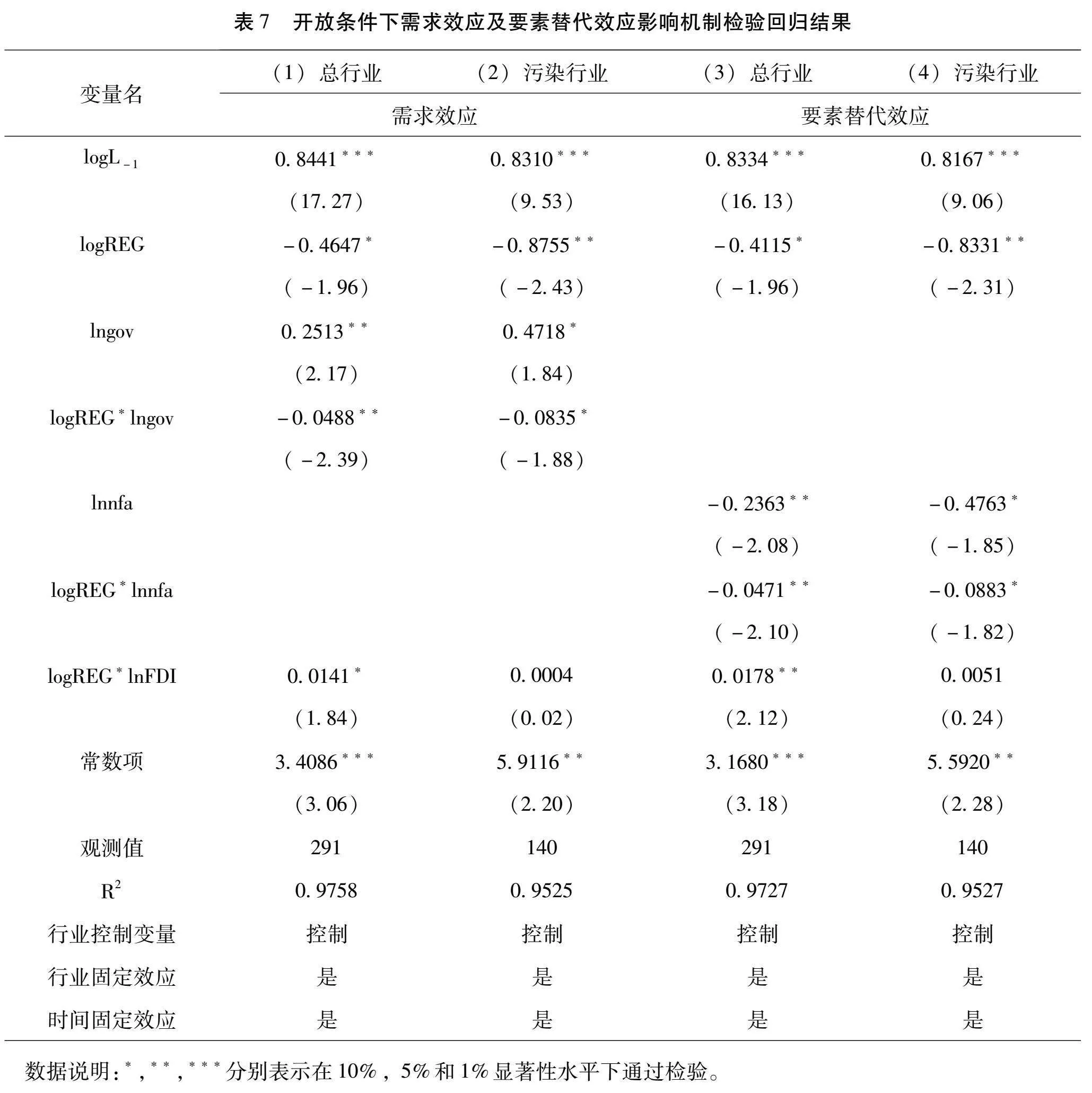

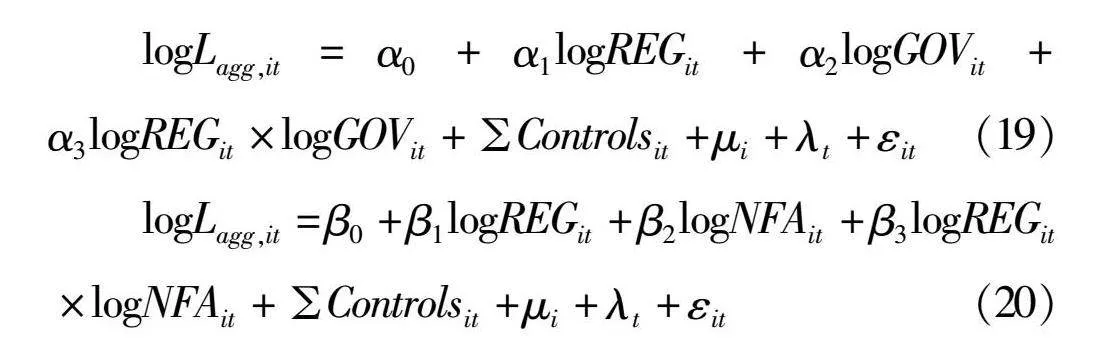

為了判斷在開放條件下政府的環境規制對勞動力需求負面影響的路徑是通過需求效應還是要素替代效應產生的,本文以2002—2016年行業數據為研究對象,以制造業行業的工業總產值表征需求效應,以資本存量表征替代效應,將工業總產值和資本存量分別與環境規制的交互項引入回歸模型,建立如下需求效應機制模型和要素替代效應機制模型:

logLagg,it=α0+α1logREGit+α2logGOVit+α3logREGit×logGOVit+Controlsit+μi+λt+εit(19)

logLagg,it=β0+β1logREGit+β2logNFAit+β3logREGit×logNFAit+Controlsit+μi+λt+εit(20)

其中,Controlsit表示控制變量,由行業勞動生產率(以各行業工業銷售產值與從業人員平均人數之比來衡量)、行業技術創新能力(以研發投入測算)、行業平均工資水平構成。分別以總體行業數據和環境規制對就業具有顯著抑制作用的中度及重度行業數據進行回歸,回歸結果如表7所示。

表7中第(1)-(2)列為需求效應的固定效應回歸結果,第(3)-(4)列為要素替代效應的固定效應回歸結果。在各回歸模型中,就業數量的滯后項表現為正,與基礎回歸結果相一致,驗證了在面對內外部沖擊時勞動力市場機制自我修復功能的存在性,通過自我調節實現勞動力向均衡配置的轉移。同時,環境規制仍抑制了制造業各行業的用工需求,且對污染行業勞動力需求的影響尤為顯著。從需求效應看,需求效應與環境規制的交互項在5%的水平上顯著為負,說明環境規制對勞動力需求的下降有一部分是通過降低污染性產出所實現。將兩組樣本數據進行對比發現,污染性行業的替代效應明顯高于總體樣本,主要是由于受環境規制影響,污染性行業多為條件反射式的采取消極態度,減少生產或退出行業而導致。

從(3)-(4)展示的要素替代效應機制檢驗來看,要素替代效應與環境規制的交互項分別在10%和5%的水平上通過顯著性檢驗。系數均表現為負,表明盡管嚴格的環境規制使得企業不斷改良現有工藝、更新或引進綠色節能技術設備來增加對高技能勞動者的需求,但是這種需求仍然是有限的,資本和技術的更新換代導致企業的治污成本不斷增加,而以“勞”易“綠”是企業通過淘汰大批低技能或從事污染性生產線的勞動力,以彌補環境規制導致的成本損失,是企業降低治污成本的重要手段,且該交叉項系數在污染性行業的回歸中更加顯著。在考慮外資引入情形時,當利用總體樣本回歸時,外資引入與環境規制的交叉項仍與基礎回歸保持一致,表明外資引入可以適當緩解由于環境規制而導致的勞動力緊縮問題,但這一系數在污染性行業中均未通過顯著性檢驗。本文認為可能的原因是盡管大規模外資引入增加了這些行業的勞動力需求,但是仍然無法抵消由于環境規制的需求效應所導致的就業量的下降。

六、結論與政策建議

本文首先對環境規制和就業之間的關聯機制進行了系統分析,分別從產品需求和供給角度對環境規制對就業的影響進行分析。在此基礎上,將規模效應、結構效應和技術效應引入模型中,并在開放視角下研究兩者之間的影響機制。在理論機制的分析基礎之上,本文設定了相應的計量方程。在經驗檢驗中,為克服內生性問題,分別采用工具變量法、差分GMM方法和系統GMM方法進行估計。此外,考慮到外資的進入會變相地對環境規制和勞動生產率產生影響,所以采用交叉項的形式對其進行估計。兩次估計結果均表明全要素生產率指標對就業存在正向的促進作用,這與傳統的理論預期結果不符。對此,本文進一步將全要素生產率分解為技術進步和效率進步兩個指標,再一次進行差分GMM檢驗,結果表明效率進步對就業存在顯著的正向影響,而技術進步同勞動生產率進步一樣,會對就業產生負向的阻礙作用。生產率與就業定量關系的測度較為復雜,是本文關注的重點之一。

一般而言,在產出不變的情況下,生產率提高往往伴隨著就業的下降。但在實踐中,企業不可能因為提高生產率而減少職工人數,可能的做法是擴大生產,增加產出。但是從宏觀層面上來講,產品的供給是由需求所決定的,如果需求較少,就會供給大于需求,企業就會逐漸降低就業人數。本文在模型中分別引用了勞動生產率指標和全要素生產率指標,為了避免勞動生產率與全要素生產率存在多重共線性的影響,在進一步的分析中將全要素生產率指標進行分解,同時排除生產率指標,這兩步證明了技術水平的提高會降低就業水平,而效率的提高則能提高就業水平。

在中國的環境質量不斷惡化的情況下,上述研究結論對于如何制定相應的政策措施、促進就業并保證經濟長期穩定發展具有重要的啟示意義。

首先,本文分析的重點是環境規制對就業產生的影響,認為在開放條件下,環境規制能夠降低中國的就業數量。這個結論與以往大部分研究結論不相符,原因可能是以往的研究只是在封閉條件下對發達國家進行分析,并不符合中國現狀。中國企業出于降低環境規制成本的考慮,大量使用勞動力來降低污染排放水平,尤其對于污染性行業來說,對環境規制更加敏感。這就產生了一個難題,由于經濟社會的發展,需要一個清潔生產的環境,這些污染型行業并不符合中國可持續發展的需要,但是卻能夠極大程度地促進就業,由于這些行業本身對環境規制非常敏感,就業需求彈性較大,所以很容易雇傭更多的勞動力進行要素替代。但隨著世界經濟一體化的加深,中國企業也逐漸融入世界制造業的大環境,所以也不得不按照外國的檢驗標準進行生產,這就給中國企業提出了要求,在這種情況下,一些企業轉向內銷,一些企業面臨破產,總體來說會導致就業量下降。但是,環境規制滯后一期項系數為正表明,在產品進入國際市場之后,企業的就業量就會有所回升。基于這種情況,中國需要繼續促進大中型企業的出口,給予適當的補貼,并制定優惠政策鼓勵中小型企業的出口,同時保護幼稚產業的發展。

其次,環境規制會促進產業結構的調整與勞動力流動。制定合理的環境規制政策是優化產業結構、提高勞動就業、促進經濟增長的關鍵。從實證中也可以看出,中國各產業可以實現環境提升與就業促進的雙重紅利,如何用發展的眼光看待環境與就業的相互關系成為我們制定政策的依據。環境規制與就業并不是一一對應的關系,雖然會給企業帶來生產成本的壓力,但企業通過控制產量與規模,可以實現就業的增加。對于有些行業來說,較弱的環境規制力度甚至有可能會降低就業水平。在目前勞動力價格還較低的情況下,有必要鼓勵企業更多注重環境保護,從原有粗放型發展模式向清潔生產方式轉變,以提高企業的清潔生產積極性。

最后,對于開放能否促進就業,定量分析包括三個方面,即外資對就業的影響、在環境規制影響下外資對就業的影響,以及在生產率影響下外資對就業的影響。結果表明,外資的流入會使就業量得到提高,而且外資與環境規制能夠共同影響就業量,進一步提高就業量,但外資的流入同時也會帶來技術水平的提高,提高企業勞動生產率,從這個方面來說,開放對就業是有阻礙作用的。進一步的分析表明,在不考慮開放情況下,環境規制對就業的負向作用并未通過顯著性檢驗;如果將FDI指標納入分析,則環境規制對就業存在負向影響,且在10%顯著性水平下通過。結合前文的結論可以認為,開放條件下環境規制對就業存在抑制作用,但外資會對就業產生促進作用。所以為緩解因國內環境規制所帶來的就業損失,應繼續鼓勵發展并加大支持力度,鼓勵外國利用先進技術在中國建立綠色環保企業,這樣不但能夠促進就業,還有利于中國經濟的可持續發展。

[參 考 文 獻]

[1]王敏,黃瀅.中國的環境污染與經濟增長[J].經濟學(季刊),2015,14(2):557-578.DOI:10.13821/j.cnki.ceq.2015.02.007.

[2]沙文兵,彭徐彬.低碳經濟轉型與企業出口產品質量:基于低碳城市試點的準自然實驗[J].世界經濟研究,2023(4):103-118+136.DOI:10.13516/j.cnki.wes.2023.04.007.

[3]張成,陸旸,郭路,等.環境規制強度和生產技術進步[J].經濟研究,2011,46(2):113-124.

[4]陸旸.中國的綠色政策與就業:存在雙重紅利嗎?[J].經濟研究,2011,46(7):42-54.

[5]秦炳濤,楊坤,葛力銘.以“綠”待勞:環境規制與重污染企業就業——基于生產全過程綠色技術創新的視角[J].中國環境科學,2023,43(3):1449-1459.DOI:10.19674/j.cnki.issn1000-6923.20221009.006.

[6]范洪敏.環境規制會抑制農民工城鎮就業嗎[J].人口與經濟,2017(5):45-56.

[7]李珊珊.環境規制對就業技能結構的影響——基于工業行業動態面板數據的分析[J].中國人口科學,2016(5):90-100+128.

[8]沈宏亮,金達.異質性環境規制、工業企業研發與就業技能結構——基于空間面板杜賓模型的實證研究[J].軟科學,2019,33(8):39-43+53.DOI:10.13956/j.ss.1001-8409.2019.08.07.

[9]蒯鵬,時玉勤,陶愛萍,等.基于制造業及勞動力異質性的環境規制就業效應[J].中國環境科學,2021,41(8):3934-3943.DOI:10.19674/j.cnki.issn1000-6923.2021.0337.

[10]袁曉玲,姚進才,邸勍.“身份”分割、環境規制與就業[J].貴州財經大學學報,2022(2):89-99.

[11]楊振兵,張誠.中國工業部門工資扭曲的影響因素研究——基于環境規制的視角[J].財經研究,2015,41(9):133-144.DOI:10.16538/j.cnki.jfe.2015.09.006.

[12]熊俊,譚洪波,孫新章.中國環境規制的就業效應研究——基于企業層面的微觀影響分析[J].價格理論與實踐,2022(9):93-96+205.DOI:10.19851/j.cnki.cn11-1010/f.2022.09.419.

[13]王玉琴,劉成奎,王浩.城市綠色轉型的就業創造效應——來自低碳城市試點的證據[J].中南財經政法大學學報,2024(1):45-57.DOI:10.19639/j.cnki.issn1003-5230.2024.0001.

[14]劉和旺,彭舒奕,鄭世林.環境規制影響就業的機制研究[J].產業經濟評論,2017(5):5-20.DOI:10.19313/j.cnki.cn10-1223/f.2017.05.001.

[15]馬賽,薛勇,黃釗坤.京津冀城市群環境規制對就業規模影響[J].中國軟科學,2023(9):171-181.

[16]朱金生,李蝶.環境規制、技術創新與就業增長的內在聯系——基于中國34個細分工業行業PVAR模型的實證檢驗[J].人口與經濟,2020(3):123-141.

[17]MORGENSTERN R D, PIZERW A, SHIH J S.Jobs versus the environment: An industry-level perspective[J].Journal of Environmental Economics and Management, 2002, 43(3):412-436.

[18]COPELAND B R,TAYLOR M S.Trade & the environment: Theory and evidence[M].Princeton:Princeton University Press, 2003.

[19]DIXIT A K,STIGLITZ J E.Monopolistic competition and optimum product diversity[J].American Economic Review, 1977, 67(3):297-308.

[20]陳詩一,陳登科.霧霾污染、政府治理與經濟高質量發展[J].經濟研究,2018,53(2):20-34.

[21]COLE M A,ELLIOTT R J.Do environmental regulations cost jobs? An industry-level analysis of the UK[J].B E Journal of Economic Analysis & Policy, 2007,7(1).

[22]盛斌,呂越.外國直接投資對中國環境的影響——來自工業行業面板數據的實證研究[J].中國社會科學,2012(5):54-75+205-206.

[責任編輯 王舒鴻]

Environmental Regulation and Manufacturing Employment: Theoretical Discussion and Empirical Evidence under Open Conditions

ZHOU Shen LU Bin-bin

Abstract:This paper uses manufacturing industry data to test the relationship between environmental regulation and employment under open conditions. The results show that environmental regulation has an inhibitory effect on employment under open conditions, which is more significant in heavy and moderately polluting industries. Still, the inflow of foreign capital can partially offset the employment loss caused by this policy factor. In addition, the mechanism analysis shows that the “demand effect” and “factor substitution effect” of environmental regulation on labor employment are still valid under the condition of foreign capital introduction. Based on the above analysis, the paper believes that reasonable environmental regulations and encouraging high-quality exports are of great significance in restoring employment and ensuring long-term stable economic development.

Key words:Environmental Regulation Manufacturing Employment Open Trade GMM Method