明清筆記中的宮廷宴請禮儀

宮廷飲食禮儀,既體現于宮中日常膳食,也體現于宮廷舉辦的各種宴請活動。宮廷日常膳食的記載,主要來自宮廷檔案,筆記雖有明宦官劉若愚的《酌中志》,但畢竟宮禁森嚴,民間相關著錄甚少。而宮廷宴請活動,參加者眾,有宗室、朝臣等,因而明清筆記中的相關記載亦多。

飲食禮儀在宮廷宴請活動中主要體現在:一是宴請活動舉辦的特殊時間與地點;二是參加者嚴格的等級規定與限制;三是嚴格繁復的儀式規范;四是特定的主題及其政治目的。明清筆記在記載這些宮廷宴請活動時,重在記載宴會時間、地點、參加人、儀式特點及宴會目的等。這些恰恰是禮儀文化的核心問題。

吳振棫的《養吉齋叢錄》較為全面地記載了清代的宮廷宴請活動。

吳振棫記載的“宗親宴”“蒙古親藩宴”與“廷臣宴”,都是典型的宮廷大宴。這是上元節前后的三次宴會,地點分別在圓明園的奉三無私殿、正大光明殿,參加者因宴會的性質而不同。比如,“宗親宴”的參加者“皆近支親藩”,且在座次排序上“近支諸王與皇子以長幼為序”。“蒙古親藩宴”的參加者,則是蒙古王公,滿洲一、二品大臣,后發展至一、二品漢大臣。“廷臣宴”則大學士、尚書、侍郎等有機會參加。這三種宴會,代表了三種不同的宴請活動,具有特定的政治目的。吳振棫的記載頗為簡潔,基本要素就是宴會的時間、地點以及參加者。

昭梿的《嘯亭續錄》記載則更為詳盡。“宗親宴”可稱“宗室宴”,是皇室的家宴,據《嘯亭續錄》“曲宴宗室”記載:“每歲元旦及上元日,欽點皇子皇孫等及近支王、貝勒、公,曲宴于乾清宮及奉三無私殿。皆用高椅盛饌,每二人一席,賦詩飲酒,行家人禮焉。”

又據《嘯亭續錄》“宗室宴”記載:“乾隆甲子,上宴王公及近支宗室百余人于豐澤園,更其殿名惇敘殿,以示行葦燕毛之意。”“行葦”指《詩經》中的《大雅·行葦》,此詩表現了周代貴族家宴的盛況。“燕毛”出自《禮記·中庸》:“燕毛,所以序齒也。”古代祭祀后宴飲時,以須發的顏色區別長幼的座次。“燕毛”泛指宴飲時年長者居上位的禮節。“行葦燕毛”在此處指的是家宴,也就是宗室宴。

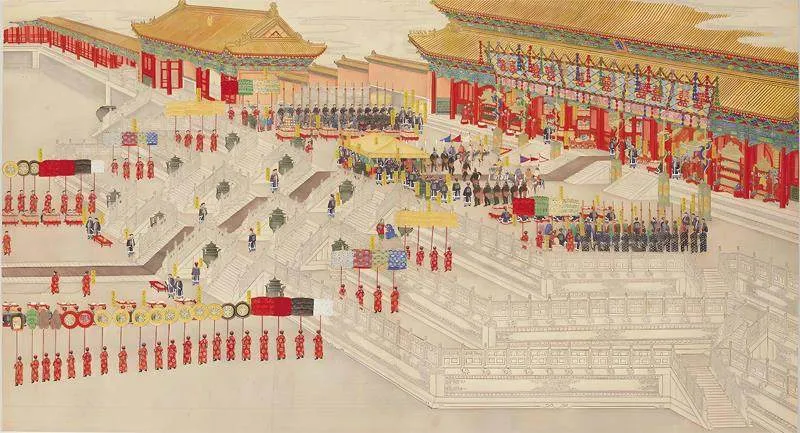

“蒙古親藩宴”則是為了和睦民族關系,使得“國家威德遠被”。《嘯亭續錄》“除夕上元筵宴外藩”載:“國家威德遠被,大漠南北諸藩部無不盡隸版圖。每年終,諸藩王、貝勒更番入朝,以盡執瑞之禮。上于除夕日宴于保和殿,一、二品武臣咸侍座。新歲后三日,宴于紫光閣,上元日宴于正大光明殿,一品文武大臣皆入座,典甚巨也。”

與此類似的還有“大蒙古包宴”。

與外藩或者蒙古王公相關的宴會,舉行的地點往往在圓明園或者承德避暑山莊。“大蒙古包宴”在圓明園的山高水長殿前或者避暑山莊之萬樹園中,這兩處地點都在野外,視野開闊,具有濃郁的游牧民族風情。此種宴會需搭建穹廬式的氈帳建筑,俗稱“大蒙古包”或“大幄”,形成一種獨特的儀典性空間。

圓明園山高水長殿前的“大蒙古包宴”多在每年的正月十五上元節前后舉行,晚間還會有煙火表演。除上元節的固定宴會外,乾隆帝有時候還會在大幄中賜宴出征將士或臨時來訪的藩屬貢使。

外藩宴有嚴格的座次陳設,具有高度程式化的特點,突出君王的神圣地位以及尊卑等級關系。作為多民族組成的龐大帝國,清代統治者通過這種宴請活動強化統治者與少數民族的親緣關系,體現對游牧文化的尊重,是一種有效的政治教化手段。

王士禛的《池北偶談》則記載了康熙朝的兩次“廷臣宴”。

“廷臣宴”是一種典型的政治宴請活動,皇帝借此施恩來籠絡朝臣,亦有褒揚有功者之義。王士禛重點記載了“賜酒”的環節,這其中,有康熙“手賜”,有康熙“命近侍賜”,還有康熙“特召至御座側賜”。不同的賜酒方式,代表帝王對朝臣的不同恩寵。這既和睦了君臣關系,也是對朝臣的一種激勵。

宮廷宴請活動有一套繁復嚴謹的程序與規則,《明會典》《大清會典》中有詳細的記載。“廷臣宴”中,不僅有“歌”,還有“舞”,清代就有“喜起”“慶隆”舞。

“喜起”“慶隆”二舞源于滿族傳統舞蹈“莽勢舞”,在宴請活動中又被賦予了強烈的政治教化意味。

清代除了“宗親宴”“蒙古親藩宴”“廷臣宴”,還有“茶宴”“千叟宴”等,其中“千叟宴”尤為特別。“千叟宴”因赴宴者均為老人而得名,始于康熙,盛于乾隆,是清朝規模最大的宮廷大宴。“百余年間,圣祖神孫三舉盛典,使黃發鮐背者歡飲殿庭,視古虞庠東序養老之典,有過之無不及者,實熙朝之盛事也。”“千叟宴”舉辦的根本目的是推行孝道,倡導敬老愛老之風。

對于臣子而言,宮廷宴請活動無疑是身份地位、恩寵多寡的象征。參加者視為殊榮,未參加者則頗為失意。昭梿貴為禮親王,在此文化語境中,亦是失意者。他襲爵十余年,卻從未參加朝廷的“大燕會及內廷聽戲等嘉禮”,嘉慶帝的五十大壽,他亦未能參加,故不禁“曷勝垂涎,感嘆其命之蹇,應與文瓘同”。

(摘自《文史知識》)