賞民族管弦樂(lè)《絲綢之路》

摘要:《絲綢之路》這一音樂(lè)作品由中國(guó)青年作曲家姜瑩所創(chuàng)作,在這首作品中體現(xiàn)了作曲家精湛的作曲技術(shù),她將中國(guó)音樂(lè)調(diào)式與西方現(xiàn)代作曲思維相融合,使得整首作品呈現(xiàn)出熱情奔放、大氣磅礴的獨(dú)特氣質(zhì),用音樂(lè)描繪出了絲綢之路的獨(dú)特之美。本文主要從該作品的配器、音樂(lè)元素、節(jié)奏、旋律創(chuàng)作方面進(jìn)行評(píng)論,從而更好地去感受這部作品。

關(guān)鍵詞:《絲綢之路》;配器;音樂(lè)元素;節(jié)奏;旋律創(chuàng)作

《絲綢之路》這部作品由作曲家姜瑩創(chuàng)作。“絲綢之路”廣義上分為“陸上絲綢之路”和“海上絲綢之路”,根據(jù)文化影響的程度,現(xiàn)今人們說(shuō)的“絲綢之路”一般是指“陸上絲綢之路”,簡(jiǎn)稱“絲路”[1]。“絲路”始于公元前138年,是由漢代張騫作為使者以長(zhǎng)安、洛陽(yáng)為起點(diǎn),經(jīng)甘肅、新疆通向中亞西亞地區(qū)以及地中海沿岸的一條陸上通道,在“絲綢之路”上,各個(gè)國(guó)家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和政治得到了交流,文化上也出現(xiàn)了十分顯著的碰撞,呈現(xiàn)出海納百川的景象[1]。因此作曲家姜瑩使用的音樂(lè)元素非常多元化,不僅充分體現(xiàn)了民族文化特征,也具有很強(qiáng)的世界文化特征。在這部作品中,作曲家充分發(fā)揮了民族樂(lè)器的特性,特別是吹管樂(lè)器的悠揚(yáng)與彈撥樂(lè)器的顆粒性,將西域之風(fēng)展現(xiàn)得淋漓盡致。整首作品曲式結(jié)構(gòu)借鑒了西方復(fù)二部曲式結(jié)構(gòu)框架,同時(shí)結(jié)合了“散—慢—中—快—散”循序漸進(jìn)變化的中國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)套曲結(jié)構(gòu),大致可以分為四個(gè)部分(散板段落、Moderato段落、Bpm80段落、急板段落)[2]。該作品在配器、音樂(lè)元素、節(jié)奏、旋律創(chuàng)作等方面都具有鮮明的特質(zhì)。

一、配器與音樂(lè)元素的特點(diǎn)

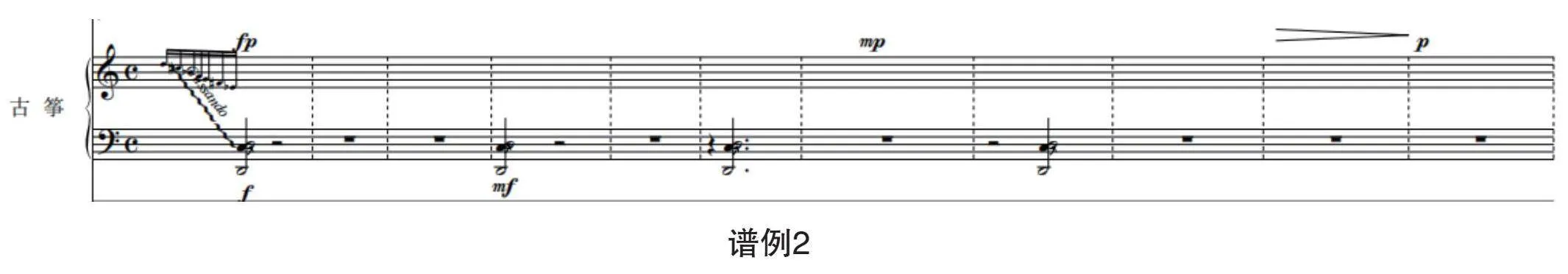

該作品整體的配器色彩極為豐富,各個(gè)樂(lè)器組之間音色頻繁置換,在音樂(lè)結(jié)構(gòu)上以混合音色性質(zhì)為主,較少使用單一音色,音色飽滿,音響效果極為融合[2]。整首作品的編制大部分都采用了民族樂(lè)器,但在拉弦樂(lè)器組,作曲家加入了大提琴與低音提琴,使得作品在大漠孤煙的聽(tīng)覺(jué)基礎(chǔ)上又有了一絲絲的溫暖感。值得說(shuō)明的是,作曲家在常規(guī)的樂(lè)曲編制中加入了一些具有民族特色的樂(lè)器,如拉弦樂(lè)器薩塔爾、樽杯鼓、新疆手鼓等。同時(shí),作曲家別出心裁地使用了貼膠布的G調(diào)新笛,而不是采用常規(guī)的(貼笛膜)笛子,避免其音色過(guò)于脆亮,而使其接近于羌笛的音質(zhì)(譜例1)[1]。作曲家在配器方面是非常具有民族特色的,特別是一些民族打擊樂(lè)器的加入,如新疆手鼓、樽杯鼓、鈴鼓、沙錘等,其中鈴鼓用來(lái)模仿新疆打擊樂(lè)薩巴依,作為第二部分增添了熱烈歡快的舞蹈性音樂(lè)色彩,使得西域風(fēng)格更加突出[2]。

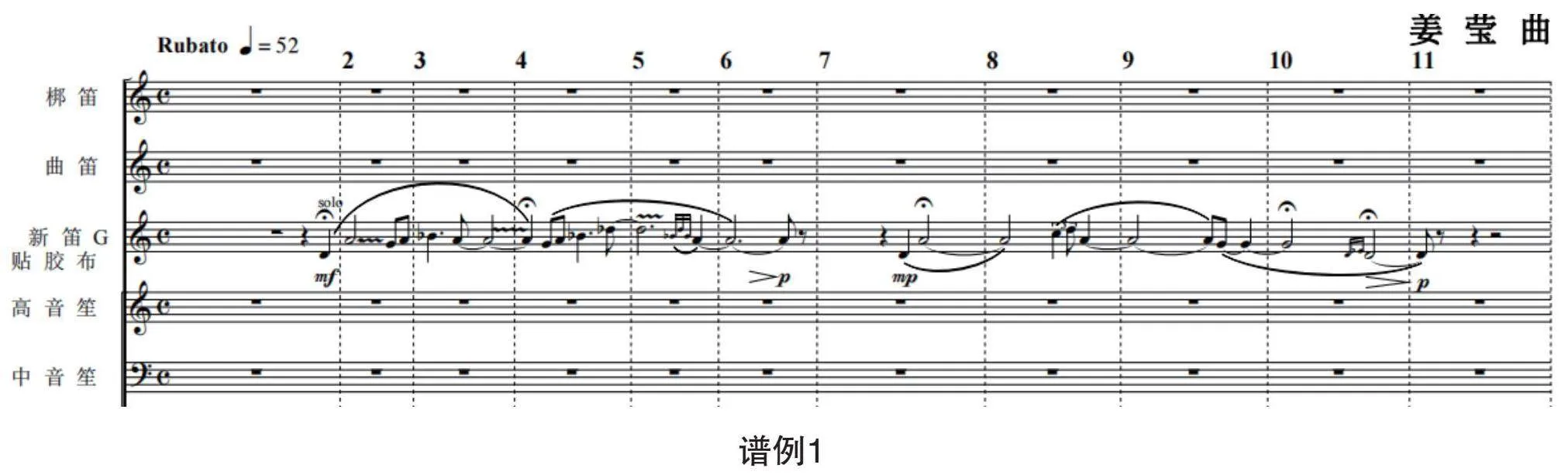

在音樂(lè)元素方面,作曲家的使用是非常多元化的。首先,在樂(lè)曲的開(kāi)始,古箏出現(xiàn)了下行的刮奏,這是來(lái)自印度西塔爾琴的調(diào)前調(diào)音。這個(gè)音階的刮奏全曲共出現(xiàn)了三次,并且都是由古箏演奏出來(lái),第一次是樂(lè)曲的開(kāi)頭,第二次是樂(lè)曲的第20小節(jié),第三次是樂(lè)曲的第163小節(jié)。(譜例2、3、4)其次作曲家還采用了歐洲音樂(lè)風(fēng)格的音階,例如多利亞音階、愛(ài)奧利亞音階等。在樂(lè)曲的第99小節(jié)出現(xiàn)了多利亞音階,并且由柳琴與揚(yáng)琴同時(shí)演奏。在樂(lè)曲的103小節(jié),同樣還是由柳琴與揚(yáng)琴演奏愛(ài)奧利亞音階,這些歐洲音階的加入使得樂(lè)曲多了幾分新鮮之感。最后作曲家還采用了阿拉伯音樂(lè)風(fēng)格音階[3],如大弗里幾亞音階與弗里幾亞音階的結(jié)合等。在樂(lè)曲的第115小節(jié),仍然是由柳琴與揚(yáng)琴進(jìn)行演奏,在降B音之前E沒(méi)有降的是大弗里幾亞音階,而之后E降了則為弗里幾亞音階,因此這一小節(jié)是兩者音階的結(jié)合。這些世界音樂(lè)元素的使用,使得音樂(lè)作品的西域風(fēng)格更加濃郁,同時(shí)使聽(tīng)眾在聆聽(tīng)的時(shí)候又有一種新鮮之感。

二、節(jié)奏與旋律創(chuàng)作的特點(diǎn)

在樂(lè)曲的節(jié)奏方面自15小節(jié)起樂(lè)隊(duì)進(jìn)入中板,琵琶、中阮伴隨著古箏和拉弦樂(lè)隊(duì)的低音支持,奏出了貫穿全曲的節(jié)奏型——全曲的主導(dǎo)節(jié)奏[3]。

樂(lè)曲中板樂(lè)段的開(kāi)始琵琶與中阮便開(kāi)始了固定節(jié)奏,并且該固定節(jié)奏貫穿全曲。同時(shí),在樂(lè)曲的第58小節(jié)彈撥樂(lè)與拉弦樂(lè)同時(shí)開(kāi)始敲擊面板,并且仍然有固定節(jié)奏的影子。此時(shí),彈撥樂(lè)與拉弦樂(lè)的敲擊面板也像模仿鼓點(diǎn)節(jié)奏,使得樂(lè)曲在此時(shí)充滿了動(dòng)感。在樂(lè)曲的第77小節(jié)節(jié)奏型出現(xiàn)了“冬達(dá)”“冬達(dá)達(dá)”這樣的西域節(jié)奏特點(diǎn)[3],作曲家正是抓住了這一典型節(jié)奏型,靈活、適度地加以組合后運(yùn)用在了這首作品之中。當(dāng)敲擊琴板和琴桶的聲音到了第79小節(jié)時(shí),在節(jié)奏型的特點(diǎn)上出現(xiàn)了類似踢踏舞的元素,因此作曲家將踢踏舞的元素運(yùn)用到了這首作品當(dāng)中。在樂(lè)曲的第156小節(jié),節(jié)奏再次回到了4/4拍,此時(shí)琵琶進(jìn)行了切分節(jié)奏的進(jìn)行,而其他彈撥樂(lè)與拉弦樂(lè)則進(jìn)行著固定節(jié)奏型,值得說(shuō)明的是作曲家在這里通過(guò)密集的固定節(jié)奏開(kāi)始不斷地烘托氣氛,最后引出了作曲家認(rèn)為的“樂(lè)曲最激動(dòng)人心的段落”。當(dāng)樂(lè)曲進(jìn)入第188小節(jié)時(shí),樽杯鼓的再現(xiàn),再次采用了固定節(jié)奏型,并且為最后全曲的高潮做了充分的鋪墊。

(一)二度音程的運(yùn)用

整首作品將二度運(yùn)用的手法展現(xiàn)得淋漓盡致,在樂(lè)曲的開(kāi)頭就出現(xiàn)了小二度與增二度音程迂回式演奏,使得整首作品在開(kāi)頭就展現(xiàn)出濃郁的西域民族風(fēng)格[4]。整首作品類似于這樣的使用是非常多的,甚至可以說(shuō)處處可見(jiàn),例如,在樂(lè)曲的第69小節(jié),吹奏樂(lè)與拉弦樂(lè)悠長(zhǎng)的旋律線條中隱藏著許多小二度的進(jìn)行,因此樂(lè)曲營(yíng)造出了一種在荒蕪的沙漠中隱隱約約地看到了前行的駱駝商隊(duì)的氛圍。樂(lè)曲進(jìn)行到132小節(jié)時(shí),樽杯鼓停止,樂(lè)曲轉(zhuǎn)入高音笙、柳琴和揚(yáng)琴相呼應(yīng)的段落,讓人耳目一新,這是高音笙、柳琴、揚(yáng)琴再次采用了小二度迂回的音樂(lè)風(fēng)格,使聽(tīng)眾在再次聽(tīng)到了一種熟悉的西域之風(fēng)[1]。當(dāng)樂(lè)曲進(jìn)行到160小節(jié)時(shí),悠揚(yáng)地新笛旋律進(jìn)入,此時(shí)的旋律線條中仍然是包含著小二度迂回式的進(jìn)行,但不同的是下面的彈撥樂(lè)熱情密集的固定節(jié)奏與新笛形成了鮮明的對(duì)比,使樂(lè)曲的張力與表現(xiàn)力在此時(shí)更加突出。當(dāng)樂(lè)曲進(jìn)行到第174小節(jié)時(shí),出現(xiàn)了高音嗩吶的獨(dú)奏,同時(shí)后面又緊隨出現(xiàn)了新笛的獨(dú)奏,這次獨(dú)奏旋律的出現(xiàn),觀眾仍然可以看到小二度迂回式的演奏,但這次通過(guò)旋律時(shí)值的增加,使得聽(tīng)眾在有著熟悉感的同時(shí),有了一種新鮮感。

(二)主題樂(lè)思的運(yùn)用

作曲家在創(chuàng)作這首作品時(shí),采用了非常鮮明的主題樂(lè)思進(jìn)行創(chuàng)作。第一次出現(xiàn)主題樂(lè)思的地方時(shí)是樂(lè)曲的第21小節(jié),由中阮與大阮進(jìn)行演奏。隨后在樂(lè)曲的第61小節(jié),再次出現(xiàn)了對(duì)主題樂(lè)思,這次則是由二胡進(jìn)行演奏。當(dāng)樂(lè)曲進(jìn)行到第96小節(jié)時(shí),高音嗩吶再次奏出主題樂(lè)思,但這次的主題雖然延續(xù)了之前的主題,但是在節(jié)奏方面進(jìn)行了壓縮,使得音樂(lè)更加具有活力。在樂(lè)曲的第148小節(jié),迎來(lái)了全曲的第一次全體合奏,同時(shí)主題樂(lè)思與固定節(jié)奏再次出現(xiàn),將整首作品帶入了一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)[1]。整首作品能夠讓聽(tīng)眾一直緊緊跟隨,同時(shí)在許多新開(kāi)始的地方又有一種熟悉感,這與作曲家不斷使用主題樂(lè)思的創(chuàng)作手法是密不可分的。

(三)阿拉伯風(fēng)格的運(yùn)用

整首作品除了使用了阿拉伯風(fēng)格的音階之外,作曲家還在許多其他的地方采用了阿拉伯風(fēng)格的元素。例如,在樂(lè)曲的第41小節(jié),由梆笛演奏出來(lái)的旋律線條就是C小調(diào)的阿拉伯旋律,因此在聽(tīng)到這里時(shí),最高的旋律線條有了明顯的異域風(fēng)情。隨后到了48小節(jié),作曲家使用了高胡、板胡、中胡對(duì)阿拉伯旋律進(jìn)行了呼應(yīng),不同的是這次的呼應(yīng)是轉(zhuǎn)回了原調(diào)(g小調(diào))的呼應(yīng)。再如,當(dāng)樂(lè)曲進(jìn)行到第170小節(jié)時(shí),由二胡、中胡、高胡進(jìn)行演奏,出現(xiàn)了如炫技一般的阿拉伯風(fēng)格演奏,同時(shí)音樂(lè)的聲音層次逐漸遞增,為后面高音嗩吶的獨(dú)奏做了很好的鋪墊。這部作品中,作曲家融入了阿拉伯風(fēng)格,這足以說(shuō)明作曲家有非常敏銳的音樂(lè)感知能力與很高的音樂(lè)素養(yǎng)。

(四)旋律模進(jìn)與“呼喚動(dòng)機(jī)”的運(yùn)用

整首作品作曲家使用了很多模進(jìn)的手法來(lái)發(fā)展音樂(lè)[5],如在樂(lè)曲的第140小節(jié),作曲家將原來(lái)高音笙演奏的旋律,轉(zhuǎn)到了由梆笛來(lái)進(jìn)行演奏,而這次梆笛的演奏并不是原模原樣地進(jìn)行演奏,而是進(jìn)行了移高二度進(jìn)行模進(jìn),這使得音樂(lè)的素材不但集中,而且也使音樂(lè)得到了更好的發(fā)展。“呼喚動(dòng)機(jī)”的運(yùn)用是整首曲子后半部分非常出彩的運(yùn)用。在樂(lè)曲的第178小節(jié),彈撥樂(lè)由弱逐漸到強(qiáng),漸漸地引出了“呼喚動(dòng)機(jī)”(G—bA—B—C—D),這是樂(lè)曲第一次出現(xiàn)“呼喚動(dòng)機(jī)”的地方。隨后到了樂(lè)曲的第198小節(jié),出現(xiàn)了第二次的“呼喚動(dòng)機(jī)”,值得說(shuō)明的是作曲家加入了前面柳琴和高音笙競(jìng)技的段落作為再現(xiàn),仿佛把之前描繪的景象再一次的一幕幕地呈現(xiàn)在聽(tīng)眾眼前[1]。之后,到了第208小節(jié),更個(gè)聲部都開(kāi)始進(jìn)入了“呼喚動(dòng)機(jī)”,這也是樂(lè)曲所出現(xiàn)的第三次“呼喚動(dòng)機(jī)”。最后到了樂(lè)曲的第218小節(jié),出現(xiàn)了全曲最后一次“呼喚動(dòng)機(jī)”,也是第四次“呼喚動(dòng)機(jī)”,這一次的“呼喚動(dòng)機(jī)”將樂(lè)隊(duì)的能量發(fā)揮到了極致,并且逐漸將整首作品推向了最高潮。作曲家在樂(lè)曲的后半部分使用了很多次的“呼喚動(dòng)機(jī)”不僅大幅節(jié)省了音樂(lè)的素材,同時(shí)通過(guò)樂(lè)器的不斷遞加,更好地推動(dòng)了樂(lè)曲的發(fā)展,并且很順利地推出樂(lè)曲的最高潮,這也足以體現(xiàn)作曲家非常深厚的作曲技術(shù)。

三、《絲綢之路》帶來(lái)的啟發(fā)

整首作品雖然是民族管弦樂(lè)作品,但是不難發(fā)現(xiàn)無(wú)論是音樂(lè)元素還是作曲手法,都采用了許多西方的作曲技術(shù)。同時(shí),整首作品中,作曲家對(duì)阿拉伯風(fēng)格的把握是具有很深厚的功底的。在音樂(lè)素材方面的利用也為音樂(lè)創(chuàng)作提供了一個(gè)很好的范本,作曲家為聽(tīng)眾展現(xiàn)了如何用最少的素材,寫(xiě)出最動(dòng)人心弦的旋律。近些年來(lái),隨著敦煌文化越來(lái)越走向“國(guó)際”,人們對(duì)敦煌藝術(shù)的關(guān)注度也越來(lái)越高,有關(guān)敦煌內(nèi)容的作品也開(kāi)始越來(lái)越多,民族管弦樂(lè)《絲綢之路》也在眾多作品中獲得一席之位。這是一部在挖掘民族音樂(lè)、絲綢之路音樂(lè)基礎(chǔ)上創(chuàng)作的交響性音樂(lè)作品,在中國(guó)民族管弦樂(lè)的創(chuàng)作中具有很強(qiáng)的指導(dǎo)意義[5]。這部作品聽(tīng)眾對(duì)西域風(fēng)格的把握有了深刻的理解與感悟,也為日后的學(xué)習(xí)提供了非常好的參考。

參考文獻(xiàn):

[1]宋家寧.姜瑩民族管弦樂(lè)作品《絲綢之路》創(chuàng)作研究[D].內(nèi)蒙古師范大學(xué),2020.

[2]肖麗萍.姜瑩民族管弦樂(lè)作品配器技法研究[D].西北師范大學(xué),2022.

[3]卞祖善.春風(fēng)不度玉門(mén)關(guān)"無(wú)數(shù)鈴聲遙過(guò)磧——評(píng)姜瑩民族管弦樂(lè)《絲綢之路》[J].人民音樂(lè),2014,(10):15-17.

[4]張姝浛.民族管弦樂(lè)《絲綢之路》的創(chuàng)作與指揮研究[D].陜西師范大學(xué),2019.

[5]劉穎.淺析民族管弦樂(lè)《絲綢之路幻想組曲》作曲技法[J].黃河之聲,2015,(24):8-9.

作者簡(jiǎn)介:楊錦淵(1999-),女,山西運(yùn)城人,碩士研究生在讀,從事作曲與作曲技術(shù)理論研究。