吉達,揭開“紅海新娘”的面紗

清晨,當?shù)谝豢|陽光灑在紅海上,天上的一彎新月還沒有落下,而地上兩個新月形的航站樓已經(jīng)逐漸清晰。吉達,這座被譽為“紅海新娘”的城市,第一次向我揭開了她神秘的面紗。

人們對沙特阿拉伯的印象是非常富裕,吉達的新機場更是將“有錢”這兩個字展現(xiàn)得淋漓盡致——在候機樓外面有一個巨大的花園,宛如一片熱帶雨林一般,要知道這里是沙漠地區(qū),維護這片“綠色”的花費可想而知,在候機樓還有一個100萬升容量的圓柱形水族箱,里面有2000多種珍貴的魚類。一個機場將天空、陸地和海洋結(jié)合在了一起,也算是獨樹一幟了。

多變的“新娘”

吉達位于紅海之濱,自古以來就是著名的貿(mào)易港口。公元646年,第三任哈里發(fā)奧斯曼·伊本·阿凡將這里定為朝圣最佳的登陸地之后,吉達的名聲更加顯赫。旅行的商人和朝圣者讓這里逐漸繁榮起來,商貿(mào)的發(fā)達不僅給吉達帶來了驚人的財富,也讓這里成為文化交流的中心,所以從古至今,吉達就是一座開放而多元的城市。今天在這里,可以看到西裝革履來去匆匆的上班族,也可以看到穿著花襯衫拿著滑板的年輕人;可以看到身穿傳統(tǒng)服裝悠閑地吸著水煙的老者,也可以看到展現(xiàn)自信笑容的少女……吉達好像擁有一種特殊的魔力,將傳統(tǒng)與現(xiàn)代完美地融合在了一起。

濱海大道猶如一條靈動的絲帶,蜿蜒于吉達的海岸線上。一側(cè)是浩渺無垠的紅海,那海水在陽光的輕撫下閃爍著萬點金光,似無數(shù)細碎的鉆石在海面跳躍。海浪一波又一波地涌來,像是在訴說著古老的傳說,它們拍打著岸邊,發(fā)出有節(jié)奏的聲響,仿佛是大海奏響的迎賓曲。

另一側(cè)則是吉達現(xiàn)代化的城市景觀:高樓大廈鱗次櫛比,它們以各種獨特的建筑風(fēng)格矗立著,有的線條簡潔流暢,展現(xiàn)出簡約的現(xiàn)代之美;有的則裝飾華麗,彰顯著獨特的地域風(fēng)情。這些建筑在陽光下熠熠生輝,玻璃幕墻反射著天空與大海的顏色,如夢如幻。

沿途的公園是城市中的綠洲,綠樹成蔭,繁花似錦。沿著海邊的藝術(shù)長廊前行,各種現(xiàn)代雕塑讓人目不暇接,其中跨界音樂人史威茲·畢茲打造的金鷹成為網(wǎng)紅打卡地。這只巨大的金鷹展著翅膀落在紅海之濱,像是剛剛滿載而歸。

朝圣之路

吉達舊城區(qū),又名阿爾巴拉德,其東部矗立著一座歷史悠久的城門,幾個世紀以來,無數(shù)朝圣者從這道門中穿過,踏上前往麥加的朝圣之旅。于是,人們將這座門稱為“麥加之門”。“麥加之門”由三個伊斯蘭風(fēng)格的拱門組成,兩旁是圓柱形的炮樓,原來的城墻早已被拆除,只留下這座拱門見證著千年的朝圣之路。

如今,朝圣的傳統(tǒng)依然延續(xù),但朝圣之路卻已然不同。在吉達機場中,還藏著一個高鐵站,新建成的“麥麥高鐵”吉達站就位于此。

麥麥高鐵又名哈拉曼高速鐵路,全長約480公里,分別途經(jīng)麥地那、拉比格、吉達和麥加4座城市,連接了兩個伊斯蘭圣城——麥加和麥地那,2018年通車運營后,兩地行車時間縮短到2個小時,最高時速為360公里。這座因朝圣而繁榮的城市,也在嘗試著用科技、文化與包容,走出一條新的“朝圣之路”。

在藝術(shù)長廊的盡頭,吉達著名的水上清真寺——拉赫瑪清真寺映入眼簾,這座漂浮在碧波之上的純白建筑,如同一顆璀璨的明珠,純白的外墻在陽光下閃耀著柔和的光芒,優(yōu)雅的穹頂、修長的宣禮塔,精致的幾何圖案裝飾環(huán)繞著整個建筑,層層疊疊的伊斯蘭拱門如同波浪般起伏。那些鏤空的窗欞,在地面投下斑駁的光影。漲潮的時候,海水漫過基座的下半部分,整個清真寺宛如漂浮在水面之上,與天空、海水構(gòu)成了一幅完美的畫卷。尤其是傍晚時分,夕陽的余暉為純白的建筑鍍上一層金色的光芒,宣禮塔的倒影在粼粼波光中搖曳,為海上清真寺增添了一份別樣的韻味。

夕陽西下,法赫德國王海上噴泉開始了它的“表演”:這座世界最高的噴泉可將海水噴向312米的高空,水花在光芒的映襯下猶如金色的珍珠從空中散落。夜幕降臨,海面上漆黑一片,而噴泉卻宛如海中升起的一座巨塔,成為整座城市的焦點。

讓凝固的時光流轉(zhuǎn)

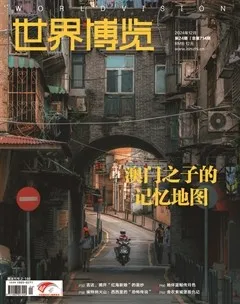

與蓬勃發(fā)展的吉達新城區(qū)不同,踏入吉達的舊城區(qū),仿佛穿越回幾個世紀之前。吉達舊城區(qū)又被稱為“阿爾巴拉德”(Al Balad),這片被聯(lián)合國教科文組織列入世界遺產(chǎn)的古老街區(qū),用它獨特的建筑語言講述著昔日的輝煌。狹窄蜿蜒的小巷兩側(cè),那些由珊瑚礁石塊砌成的老房子見證了無數(shù)商旅往事。

阿爾巴拉德最有特色的莫過于那些精美的窗子。窗子從墻上凸出來,它們由細細的木條拼成復(fù)雜的幾何圖形,并涂上各種顏色,有傳統(tǒng)的木棕色,有優(yōu)雅的綠色,我最喜歡的是那一抹濃艷的孔雀藍,既別致又濃烈。這些窗子不僅是美麗的裝飾,更是古代建筑師智慧的結(jié)晶,外凸的窗子和細密的木條擋住了炎熱的陽光,木條之間的空隙又能保持房間內(nèi)空氣的流動,可以說是應(yīng)對吉達炎熱潮濕氣候的最優(yōu)解。

阿爾巴拉德中最著名的建筑莫過于納西夫故居(Nassif House),它建造于19世紀后期,是當時吉達最高的住宅。外墻的墻體被漆成淡黃色,棕色木窗下是一條白色的裝飾,上面寫滿了經(jīng)文。走進故居,精心設(shè)計的樓梯將房間巧妙地連接在一起,形成了一系列錯落有致的空間,每一層都有其獨特的功能:低層用于商業(yè)接待,中層是家庭起居室,頂層則是專門用于納涼的開放空間。建筑的最底層還專門挖了一個蓄水池,可以儲存雨水,同時也為房子降溫……種種巧思將傳統(tǒng)阿拉伯建筑的實用性與藝術(shù)性完美地結(jié)合在一起。

但真正讓納西夫故居名聲大噪的是沙特國王。1925年,沙特阿拉伯開國國王阿卜杜勒·阿齊茲曾在這里居住過一段時間,據(jù)說故居門口的大樹就是國王親自種下的,所以人們又將這里稱為“有樹的房子”。后來,納西夫故居被改建成了博物館,向人們展示吉達的歷史文化遺產(chǎn),游客可以在此了解傳統(tǒng)的建筑工藝、商業(yè)文化和生活方式。

隨著石油貿(mào)易的興起和吉達新城區(qū)的建設(shè),很多人離開了舊城區(qū),許多老房子因年久失修而略顯破敗。不過,轉(zhuǎn)變發(fā)生在2016年正式發(fā)布的沙特阿拉伯“2030愿景”:阿爾巴拉德開始煥發(fā)青春,破舊的房屋被修繕,藝術(shù)家在街道上、店鋪中揮灑著創(chuàng)意,為這座千年老城增添幾分現(xiàn)代的色彩。延續(xù)千年的商業(yè)傳統(tǒng)也并未消逝,阿爾巴拉德市場依舊是吉達最繁華之處。商鋪擺滿來自世界各地的商品,從香料到服裝,從珠寶到手工藝品。在這里,能聽到說著各種語言的人在交流,能看到不同膚色的人群在交易。

我坐在一家百年老店喝咖啡,店主是一位健談的老人,向我講述了許多舊城的故事:前來朝覲的商隊如何在這里交易,各國商人如何在這里建立起龐大的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)。他說,雖然時代在變遷,但只要還有人記得這些故事,老城的靈魂就永遠不會消失。

(責編:昭陽)