帕洛馬山的“大眼”

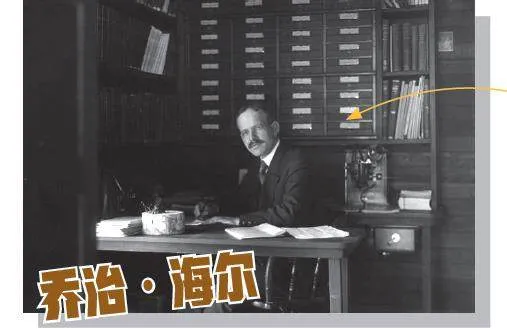

大蕭條的那些年,很多美國人都知道,喬治·海爾先生,那個三次打破世界最大望遠鏡紀錄的人,要再一次打破他的紀錄了。

第四次沖擊

此時最大望遠鏡位于天使之城洛杉磯附近的威爾遜山。1917年架設在山頂的2.5米胡克望遠鏡正是海爾的杰作。作為加州理工大學的聯合創始人,他1897年在威斯康星州葉凱士天文臺建造的1米折射望遠鏡、1908 年在威爾遜山建造的1.5米反射望遠鏡,都曾獲得世界最大望遠鏡的殊榮。

而這一次的動機,源于天文學家埃德溫·哈勃。哈勃太空望遠鏡就是以他的名字命名,他被后人尊稱為“星系天文學之父”。不滿足于胡克望遠鏡并發現宇宙正在膨脹的哈勃向海爾抱怨:它的鏡片是由平板玻璃分層打造而成,每當威爾遜山的溫度發生變化,主鏡的精度就會受到很大影響。

于是,海爾決定,再一次,也是第四次出手。1928年,他從洛克菲勒基金會“化緣”到600萬美元,再造一架破紀錄的巨型望遠鏡的行動隨即展開,口徑將達到200英寸(5.08米)。

望遠鏡的建設地點,定在了海拔1700多米的加利福尼亞州圣迭戈的帕洛馬山,這是海爾心儀已久的。洛杉磯的燈光使威爾遜山不再是凝視黑暗天空的理想之處,而帕洛瑪山卻足夠黑暗。

“大眼”的誕生

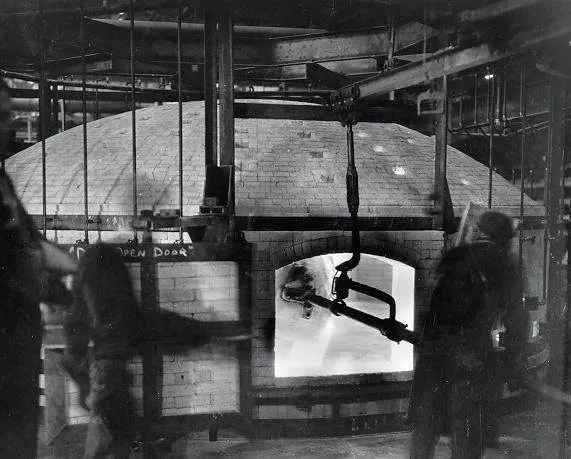

制造一架望遠鏡,一塊完美的鏡片最為重要。海爾為此找了一家叫“康寧”的玻璃制造公司,現在這家公司為我們所熟知的一個產品——康寧大猩猩玻璃,幾乎被用在每一臺手機的屏幕上。

雄心勃勃的康寧公司特制了一批設備,1934年3月正式開工,排場不小,圍觀者眾,但高溫之下,爐底固定耐火磚的鋼螺栓熔化,接下來耐火磚像塊木頭一樣在玻璃溶液中浮了上來,徹底報廢的這一大坨玻璃——足足有20噸重,只能被送進博物館。這一年年底,康寧再次低調開工,接下來需10個月的緩慢冷卻,以避免鏡片內部產生氣泡。但過程一點也不平靜,其間一場大暴雨導致斷電,還沒完成的玻璃毛坯差點被一次性淬火。最后出爐的毛坯也有一些瑕疵,好在不影響后期的磨制。1936年,這塊被稱為“大眼”的空前巨大的鏡片在康寧公司誕生了。

負責筒體和支架結構制造的是與美國海軍合作的美國西屋電氣公司。到1937 年,包括望遠鏡圓頂在內的基礎建設已經完成,萬事俱備,只差鏡片了。但這并不容易:它需要極其干凈的環境,工人們穿著一塵不染的白色制服,地板每天都要清洗,有時,墻壁會涂上雪松油,使其具有足夠的黏性以捕捉散落的砂粒,拋光工具下的一粒灰塵都可能會造成劃痕。海爾希望,鏡子的打磨、拋光和造型能在六七年內完成——或許這是一種預感,他有些等不及了。

海爾的初光

初光,是一架望遠鏡的榮耀時刻,是指打開新望遠鏡的遮光罩,讓星光第一次落在反射鏡和傳感器上。遺憾的是,海爾沒有等到這一天。

1941 年夏天,望遠鏡接近完工。年底,日本偷襲珍珠港,太平洋戰爭爆發,越來越多的工人被調去了軍工廠,項目被擱置。直到二戰結束,加州理工學院才重新啟動拋光機。1947 年圣誕節,主鏡鏡片終于被安裝在望遠鏡上。磨制完成的主鏡是一個直徑5.08米的凹面圓盤,重13噸。中心厚度接近半米,較厚的外緣約60厘米,主鏡面積約20平方米。

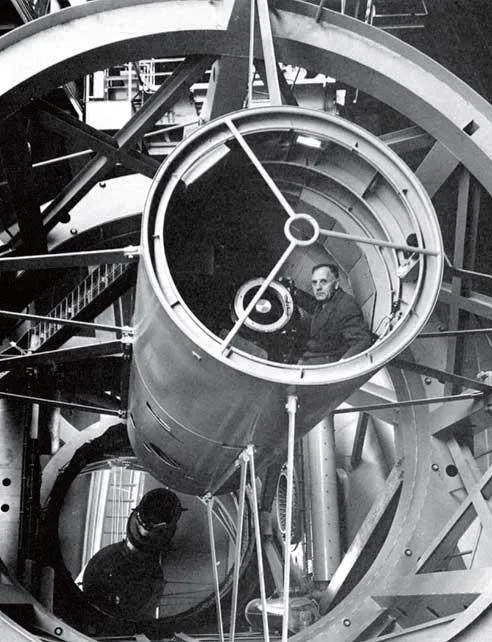

1949年1月26日,在帕洛馬天文臺,喬治·海爾期待已久的時刻終于到來,此時離他去世已經過去了11年。就在前一年,加州理工學院決定,將這架空前巨大的望遠鏡以海爾的名字命名。接替海爾接受這架大型望遠鏡的初光榮耀的,是提議建造這架望遠鏡的哈勃。他親手拍下了“大眼”的第一張照片:一個編號為NGC 2661的星云,一顆質量超過太陽10倍的年輕亮星藏在星云深處,似乎預示著這架望遠鏡將解開一個又一個宇宙的未解之謎。

海爾望遠鏡代表了天文學家的極致浪漫,但他們的觀測環境卻一點不讓人羨慕。在最主要的觀測室——離地約24米高的“主焦點籠”中,雖然有凝視星空的狂喜,但也有“刺骨的寒冷、漫長的夜晚和膀胱的痛苦”。他們一度把飛行員使用的電加熱服當作標配,用裝碎干冰的保溫瓶當作尿壺,把去廁所的時間省下來去觀測。在這里觀測的天文學家還需要把自己固定在小鐵凳子上,因為觀測時,望遠鏡會隨著觀測源方位的不同而改變傾角,主焦面上的觀測者也會隨之姿態百出,不把自己綁起來,一不小心就掉下去了……

凝視深空

這架巨大的望遠鏡讓天文學家比以往任何時候都看得更遠。它讓人類發現,宇宙比想象中更大更古老,加深了我們對已知宇宙大小和年齡的了解;它還讓人們意識到,宇宙在加速膨脹,而且速度比我們想象的快得多;更讓人類意識到,“宇宙在各個方向上本質都是相似的”——這一論斷如今已經成為現代宇宙學的基礎之一。

1948年6月3日,加州理工學院院長李·杜布里奇宣布將這臺200英寸望遠鏡命名為海爾望遠鏡。

這里還演繹了一段關于“類星體”的傳奇:20世紀60年代初,加州理工學院天文學家施密特發現了一個怪家伙,這是一個在大型望遠鏡中極其明亮的光源,看上去就像一顆銀河系中的恒星,實際上卻遠在幾十億光年之外且高速離我們遠去,后來我們知道,這耀眼的光芒,是一個位于星系中心,正在大量吞噬物質的黑洞所產生的。

在“主焦點籠”中的埃德溫·哈勃。他親手拍下了“大眼”的第一張照片:一個編號為NGC 2661的星云,一顆質量超過太陽10倍的年輕亮星藏在星云深處。

雖然5米有余的口徑足以傲視群雄,但這只大眼睛,也得到了身邊一些小望遠鏡的幫助。海爾望遠鏡投入使用后,天文學家開發了望遠鏡的新用法:發揮小型望遠鏡視場大的優勢,來巡視天空,再用大型望遠鏡鎖定其中值得注意的目標進行詳細的觀測,就像我們用眼睛掃視遠方發現目標,再拿起望遠鏡仔細觀察一樣。

從1949年起,“大眼”一直是全世界最大的望遠鏡,直到1976年,蘇聯架設在北高加索2100米高山上一架口徑6米的望遠鏡投入使用,但由于制造工藝以及天文臺選址等問題,它的性能并沒有超越“大眼”,直到1993年,“大眼”才被夏威夷島莫納克亞山上的10米凱克望遠鏡正式超越。

一直在路上

這些年來,“大眼”并沒有停下自己的腳步,配備了高速計算機、伺服反饋系統、位置傳感器和電子探測器的它,大大提高了儀器的效率和靈敏度。

隨著光學技術的發展,海爾望遠鏡加裝了電子相機。這是天文學家詹姆斯·岡恩的貢獻,他用一架叫“四管獵槍”(Four-Shooter)的設備,讓海爾望遠鏡告別了照相底片。我們所熟知的哈勃太空望遠鏡所使用的相機,原型就是這把“四管獵槍”。

天文學家們也可以在舒適的家中進行遠程觀測了——這被他們形象地叫“睡衣觀測”,或者在加州理工學院的會議室中進行觀測,同時與現場的望遠鏡操作員進行交流。

在20世紀80年代和90年代初期,海爾望遠鏡的電氣基礎設施和控制系統得到更新,內部的核心設備也在不斷更新換代。2018—2023年曾任帕洛馬天文臺臺長的茲穆伊齊納斯說,在新設備的幫助下,“一小時內能完成的工作,現在只需15—20分鐘”。

在觀測之外,這臺5米望遠鏡還是NASA深空光通信實驗的接收端,2023年底,海爾接收了從3100萬公里處(約地月距離的80倍)傳回地球的一段超高清視頻,這或許便是人類遠征太空時遠程通信的答案。

今天的“大眼”

從“大眼”睜開望蒼穹算起,已經過去了75年,雖然經過了技術上的更新迭代,但在“大眼”身上,也可以找到一些懷舊范兒,比如對焦靠手動,而不是大型望遠鏡上常見的電子對焦。這里更沒有忘記海爾,天文臺主入口對面的墻上,是海爾的半身銅像,下面的文字是:“200英寸望遠鏡是以海爾命名的,他的遠見卓識和領導才能使它成為現實。”

“大眼”也與中國有著千絲萬縷的緣分:除了留學生會來到這里參觀和學習,天文臺的留言簿上有中國天文學家的簽名,每年還會留給中國的天文學家觀測的時間。

但隨著城市的發展,“大眼”所在的夜空已經不再如海爾登上帕洛馬山時那樣極致澄澈。就像它的前輩,葉凱士天文臺和威爾遜天文臺那樣,城市的燈火,開始一點點闖入它的“眼簾”。不過,這里與星空的浪漫羈絆依然還在,如果你有機會在深夜拜訪天文臺,來到“大眼”的頂端,你會發現觀測籠邊緣,主焦點高度的位置,點點星光仿佛飄在空中。

那是人類、星星與望遠鏡之間的約定。

(責編:劉婕)