韶光依稀別舊夢

當胡德夫出現在舞臺布景空間左上方,輕緩地說出“我出生在東部一個小漁港”,回蕩于上劇場內的,除了他沉厚的嗓音,還有輕落在布景營造的20世紀50年代初臺灣市井中的漂泊者的落定。那是云之凡舉家輾轉抵臺的新生活的開始,也是漫長余生的等待被新土地包容、吸納、涅槃重塑過程的啟幕。在首演于1986年的《暗戀桃花源》中,云之凡和她在上海相戀的愛人江濱柳,分別于風華正茂的20世紀40年代末,重逢在人生即將歸于靜謐的80年代中,在兩段獨立時空里完成知遇和重逢。35年后,導演賴聲川再續“暗戀”余味,推出了《江/云·之/間》,完成了江云二人在大時代里迭遭阻隔的重逢之路上各自的生命敘事。抵達臺灣,正是賴聲川描述的“致敬六、七十年代臺北”,亦即其成長時空的意圖得以在劇作中達成的關鍵節點。

文首所述2024年在上海上劇場演出時的“衷情時刻”,一方面確實得益于劇場音響系統與胡德夫音樂演出的相得益彰,另一方面,也再次確證了創作演出三年來,《江/云·之/間》從文本到表演層面的扎實與新意。劇作以江云二人上海分別后的云雁往來展開,以兩個角色分置舞臺上不同空間的書寫、盼望與行動,串聯起大時代中屬于角色主體的“微敘事”。在兩人尚可以收到對方書信的階段,敘述節奏比較從容,及至后來兩人分別離開大陸,出自演員之口的書信內容逐漸失去寄托對象,成為兩人對空囑托的抒情憑借。

在此過程中,兩人分別在與自己家人、朋友、患難朋友的互動、相互扶持里,完成了對變動不居大環境的主動或被動回應。通過書信呈現的,除了貫穿全劇的情感線索,更多筆墨乃是兩兩相望卻無法觸及的感情,帶出由昆明、上海、香港及臺北等地輾轉流落過程中,實在生發的在地生活的流動。劇作多處細膩甚至頗有些過猶不及地在江濱柳與云之凡各自平行進展的生命軌跡中加入豐富的時代細節,充實了賴聲川對特定時代刻骨銘心的記憶。比如陳醫師與云之凡約會時談到的武俠小說《神雕俠侶》,正是在情節進展到彼刻尚在香港《明報》連載中的作品,出于角色之口,有效增強了觀眾對于過往時間坐標的準確想象。但有趣之處正在于,劇中作為隱匿背景草蛇灰線出現的時代印記,往往未盡細節,卻給觀眾留下更耐人尋味的意指,比如《神雕俠侶》在香港連載,那在臺灣地區的流行程度如何?會否當時臺灣地區的讀者,乃是通過盜版途徑獲得這部小說的呢?劇作后段,云之凡與陳醫師晚年相攜去聽維也納愛樂音樂會,被置換成了胡德夫演唱會,時間線上是否有這種可能?凡此種種,讓30余年來經由《暗戀桃花源》或表演工作坊作品序列搭構出獨立生命體驗的忠實觀眾,在觀看并共情投入的過程中,更進一步對劇作呈現的“微史詩”圖景切切打量。由此亦可以看到,《江/云·之/間》盡管主打對觀眾戲內戲外集體回憶的激發,呈現方式卻顯出勠力趨近觀眾的主動姿態,時代風物的細節化僅是這種姿態的一斑。

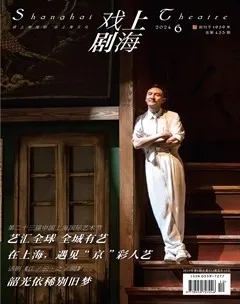

作為華人世界很具影響力的戲劇創作機構,表演工作坊時至今日已經不僅僅是戲劇作品生產團體,而儼然是集戲劇、電影、演員養成于一身的文藝商業綜合體。在此背景下,《江/云·之/間》在上海的演出陣容中,以首度涉足舞臺劇表演的電影演員張震作為第一男主角江濱柳的擔綱者,與30余年來《暗戀桃花源》的“資深云之凡”蕭艾搭檔,輔以共同參與男女主人公舞臺形象建立的上劇場“專屬”班底,本身已經是非常明顯地以“跨界”形式組合華語戲劇表演陣列的嘗試——這已然成為了當下表演工作坊的一種商業模式。畢竟,張震對今天表坊標配觀眾與泛娛樂陣營的影視觀眾來說兼具吸引力。

張震同蕭艾的“江/云”組合,搭配另兩位年輕演員,在舞臺上輪流以坐立書桌前的“讀信人”,以及進入布景變化中具體的時空直接介入角色人生軌跡推行的“戲中人”身份登場。置身事外的非全知敘述者與置身事內的當事人倏忽間形影重疊,輪番推動生命行旅中的點滴寸燼并向歷史縱深處飄散。在男女主角之外,自身古典樂迷陳醫師、充滿生活思辨的“風流一代”王教授、命運多舛的裴大哥等角色,蹁躚鮮活、蕓蕓大觀,同樣構成了劇作豐富的時代意氛。

縱然在學者陳煒智看來,《江/云·之/間》中的臺北風物及歷史細節有些依舊頗經不起推敲,但放在戲中,通過多媒體投影并置的地理場景與時間指向,既是對劇中敘事背景的證實,也可看作對記憶不可靠的證偽。或者說,《江/云·之/間》的敘事方法,固然與《暗戀桃花源》時代的游戲姿態背道而馳,但內在精神核心卻是遙相呼應,即是用天然吉光片羽的局部構造(情節鋪陳、舞臺視聽建構)營造宏觀世界的整體感知,內中細節虛實明暗,反而勾起觀演者對彼時彼地的集體回憶與想象,在接受或質疑中,重新審視特殊歷史與裹挾在內的具體的人。

在這一點上,音樂人胡德夫的加盟便具有相當標志性的含義。無需贅述其臺灣原住民身份、音樂與社會運動經歷,或是同導演賴聲川的半世紀交往對《江/云·之/間》故事背景的切身觀照,單只感受一下他在劇中出現的演唱曲目與所屬情節段落的高度同構關系,便可以看出,那些早在數十年前已經成形的音樂作品是如何在今日無縫貼合劇中被復現的舊年月的。《太平洋的風》之于主人公踏上臺灣土地、《橄欖樹》之于在地外省人心情的揭示、《匆匆》之于全劇行將落幕的總結意味。胡德夫置身舞臺高處,以跳出假定情境的上帝視角陳述自己的故事,而他的“自己”,正是千萬個經歷過同樣時代的靈魂縮影。他不直接與劇中角色對話,而在歷久彌堅的定靜演奏與嗓音中,陳述戲內戲外被觀眾和角色“同拆同觀”的信件道出的悲喜、無奈、錯失與錯忘,是為角色代言并超越了具體角色的具體對話,上升到提綱挈領的抽象高度。胡德夫演唱的原創作品(或本劇選用的其他創作者的歌),本身亦是臺灣地區過去數十年來本土民歌/流行音樂文化發展史的縮影,同樣以整體觀的流行文化形式,隨行了臺灣非常完整的社會變遷過程。胡德夫的演唱部分甚至可以視為是在《江/云·之/間》中附加了半場個人演唱會,也恰好與劇情中云之凡夫婦同看胡德夫演唱會的橋段相映成趣。這些段落形式上構成了舞臺劇內部結構的“游離情節”,文本層面又恰似整個敘事的監督者,以痛切的、悲憫的目光為“江云們”的“就像一個盒子”一般迷離、親近又宿命似的回憶片段一一注腳。表層意義是聚焦臺灣,實際抒發的是整個中國文化中傷懷先人、傳遞經驗與對人生苦短的悲懷。《匆匆》的每一句歌詞,沿著劇中人的命運沉浮展開,同時也通過這樣的共頻同振,揭開更遼遠、包羅的華人精神密碼。

因此當江濱柳與云之凡在病房中重逢、仿如《暗戀桃花源》同樣段落再現之時,兩位演員在對白狀態下同時面對觀眾,也就并不突兀了,這里直接打破第四堵墻,讓貫穿全劇的“讀信”動作的意味更進一步地表現出來。張震基于電影特性的專注式處理方式與蕭艾基于對于文本幾乎達到肌肉記憶的舞臺劇表演,在直面觀眾的“同框”情境中呈現出一定程度的差異。這是演員按照特定邏輯調適表演狀態的結果,也恰應和了劇中兩人本身相異的背景、時空遭際所建立的規定情境下所釋放出來的獨有戲劇張力。在此之前,江濱柳在臺北街頭偶遇載著云之凡的公車,于數字制作的動態景深中發足狂奔,已經相當接近新模態數字媒體的沉浸式體驗,同一般意義上的影視/戲劇表演意態有本質不同。《江/云·之/間》每每在特定段落安放突破傳統觀演體驗的“定時炸彈”,亦是在對“記憶”的定義作多元的生發,而生發的背后,是大中國歷史與人之精神的綿延互動。

本劇中的書信分別來自林青霞、丁乃箏、賴聲川等不同作者手筆,創作人自身經歷的滄海桑田,或深或淺傾諸江云之口。《暗戀桃花源》的故事,意義不在多年后得到了完整,在于完整的過程里,令人動容的同頻部分。往日衷情固然歷久彌堅,過眼的生活瞬間卻不斷模糊。在相隔40年的依稀別夢中,《江/云·之/間》編排出江濱柳與云之凡情深緣淺的摯愛由深轉濃及至沉淀為淡然一笑的全過程,他們的莫可奈何,投射出多少個在場的你我存續中的“小宇宙”了?見微而知著,再由眾生歸于本我,以不完美而完成的對《暗戀桃花源》的完美閉環,也就因此得到了圓滿。