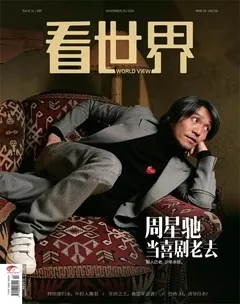

戒斷智能手機,年輕人回歸“諾基亞”

在同事眼中,劉迪是個“異類”。當他嘀嗒按著藍色諾基亞時,曾有同事開玩笑道:“華為Mate60都出了,你還用按鍵機。”

辦公室里只有他一人在用那種古早的、只能撥打電話和發送短信的功能機。他覺得,26歲的自己在同事眼里或許“挺老氣”。

當網絡上出現“年輕人為戒網瘋搶老年機”的詞條時,劉迪這臺按鍵機已然用了兩三年。

近日,“年輕人開始用‘老人機’”這一話題再次引發關注。有媒體記者探訪濟南線下的多家手機店鋪發現,“老人機”線下銷售仍有市場,購買者近半數為年輕人。一手機店老板介紹,“價格便宜,經濟實用,用他們年輕人的一句話說,用‘老人機’是‘自我排毒’。”

老年機在近年來一直保持一定的銷售量。一位二手手機售賣者告訴筆者,許多只用于接打電話的老年機,使用壽命比智能機更長。店內的新款老年機普遍帶有社交功能,多為“客戶買給老人用”。其出售的基礎功能機,“年輕人很少用了,但也有(人)特地備個這種手機接打電話”。

“年輕人用老年機”是一條稍顯小眾的賽道,但非新賽道。在社交平臺上,戒掉智能手機成為年輕人的渴望。

提線木偶

戒斷智能手機的念頭是突然闖進劉迪腦海里的。

2021年,劉迪在陜西渭南的家里辦公。生活與工作的邊界被悄然抹平。睜眼就是“辦公室”,等他忙到下班,站起身,又瞬間切換到“憩息地”,絲毫沒有過渡。

工作、生活揉成一團。而他的目光,不知不覺被一塊小小的矩形板所牽引。

那段時間,手機像是黏在了劉迪的手上。稍有空隙,手指就自動點亮屏幕,任由短視頻一個接一個地蠶食他的時間。即便到了凌晨時分,他依舊捧著手機不愿入睡。

據QuestMobile數據顯示,2024年3月中國移動互聯網活躍用戶規模達到12.32億。移動互聯網全網用戶使用總時長達到2039.6億小時,同比增長了116億小時,同時,人均月度時長達到了165.6小時,同比增長了6.6小時。

當時,劉迪每天超過10小時都泡在手機里。連綿不絕的信息流朝他涌來,卻沒有留下太多印記。反倒是原本五六百度的近視,居然默不作聲地漲到了850度。

智能手機逐漸成為“人體器官”,伴隨人類生活。與此同時,也破壞著人們的身心健康。不少研究表明,長時間低頭使用電子產品可能引發脖子、肩膀和背部的慢性疼痛。而長時間聚焦屏幕,容易導致視疲勞和干眼癥等。

擔任產品經理的那一年,24歲的周舟常忙得“滿眼通紅”。她近視度數不高,卻總感覺眼睛干澀疲憊。偶爾,她會被布滿眼球的紅血絲嚇一跳,從而提醒自己,應該去醫院做檢查。但紅血絲褪去,她又重新扎在屏幕前。

下了班,時間由周舟自己掌控,可留給她的選項似乎也只有手機。害怕“不在場”而9euRNqg7x529SQaeaT9LJBUODUChJjT3gO+LbAebXtg=錯失消息,于是每天追逐著社交媒體的“新鮮事”。雖然積累了很多消息,卻多是無用且重復的內容,一無所獲。

在《炒作機器:在社交時代的人群體盲區》一書中,作者提到,社交媒體具有控制力強、虛假信息多與社交過度這三重屬性。其指出,社會因過度炒作而變得過度社交化,因過度社交化產生了基于個性化的群體說服力。在技術與商業裹挾的媒介環境中,全社會的注意力、思考力、理性與秩序會愈加稀缺。而“永遠在線”往往意味著喪失自我,喪失了自我的獨立性、自主性、反思性。

周舟感到自己的情緒被手機操弄著。去年,周舟從大學畢業,進入一段短暫的空窗期。身邊許多人不是考公、讀研,就是找到了一份理想的工作,與之相關的信息散布在朋友圈。

她“被動”接收著這些社交信息。縱使這其中的許多人并不會在生活中與她產生交集,但那些分享在社交媒體的生活碎片仍蔓延至私人領域,令她心生落差。她覺得這些信息劃分出一個個圈層,無業的自己身處外圍。

最讓人無奈的,是那些硬要闖入生活里的科技“小把戲”。

不止一次,31歲的Leon覺得自己被科技牽著鼻子走。比如,隨手打開一個應用,就彈出開屏廣告。點擊關閉按鈕,又突然跳轉到直播間。明明只是想打個車,平臺卻問他要不要貸款、要不要買菜;打開買菜應用,看到的卻是賣貨直播視頻。

他知道,這些應用看似雜亂的設計背后有著十分明確的目標。在這樣的數字迷宮里,一不小心,他就會丟失自己的意圖。

“脫網”之后

2021年,Leon開始停用智能手機。

他挑選了一臺銀行卡大小的手機作為主機,因其外觀“很特別”。手機的功能倒是樸素到極致,只有短信、電話、計算器、音樂播放器這類基礎功能,連鬧鐘都只能設一個。由于鈴聲極小,導致他常漏接電話,尤其是在嘈雜環境中,且無法屏蔽廣告電話。

身處數字時代,非智能設備帶來的不便之處很明顯。出行、用餐、工作,每一項細節都成了數字極簡者需要考量的問題。

Leon不得不以更多的實體工具替代,如現金、銀行卡、交通卡,以及一個口袋筆記本。

“脫網”第一個月,Leon嘗試在其所生活的上海實踐。他發現當地的適老化服務發展不錯。外出若想打車,按下電召出租車的信息牌就能叫車,也可以直接撥打電話。

后來他入手了一臺iPodTouch,作為出差時使用的應急智能設備。這相當于一臺沒有插卡的手機,必要時連個熱點,掃個碼就放回包里。而工作則在電腦或電話上進行。

很多時候,生活并不會因為戒斷智能手機而變得寸步難行。相反,換上老年機后,手機又回歸了“工具”本位。

去年,停用智能手機的念頭在周舟心頭一閃而過。沒有猶豫,她購入了一臺百來元的學生款老年機。這款手機只能打電話、發短信,沒有上網功能。

周舟回想起高三時,有同學用老年機過渡,最終取得不錯的成績。她覺得,換上老年機對于這一代年輕人而言,或許真的能減少不必要的干擾和“社交焦慮”。

她果然因此“治好”了多年的拖延癥。她有時間重新撿起學生時代的興趣,如運動、畫畫、做手工。這些曾被智能手機沖淡的熱情,突然又被找回來了。同時,她發現自己不再那么頻繁地想玩手機,能夠專注地完成更多事情,心態也逐漸變得平和。

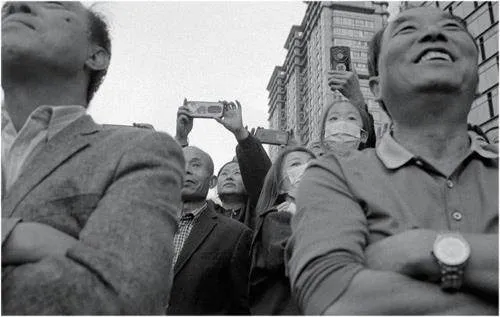

另一邊,Leon則依舊保持原有的興趣愛好。健身時,他不再同時聽歌,而是閉上眼睛,感受肌肉的發力。奔跑時,他專注于每一步的發力點、落地點。通勤路上,他開始留意地鐵上來往的行人,思考他們的一天是如何度過的。

他覺得,沒有智能手機的生活變得“無聊”了。縱使他奪回了時間和注意力的主控權,卻不知道該如何安放它們。

“但無聊是一件好事。”他說。因為無聊會促使人自發去找新的樂趣。

Leon開始關注身邊事。他曾經過某地的火車站,竟看到專為“脫網人群”設置的人工通道。這些不經意的小發現,提醒他互聯網之外“其實足夠有趣”。

“讓自己屬于自己”

2021年至今,劉迪仍在使用老年機。起初,智能手機只是放在屋子里,卻無時不吸引著他靠近。他索性賣掉了智能手機,徹底斷了念想。

恢復坐班后,他不好頻繁向同事借手機登錄辦公室的電腦微信,就淘了一部二手平板。厚重的平板不便隨時隨地使用,反倒減少了他對屏幕的依賴。過了下班時間,他幾乎能做到與電子世界隔絕。

原本被碎片信息充斥的時光重新充盈。曾經他下班只想躺床上刷手機,現在,他有時間陪家人散步、鍛煉,偶爾約朋友小聚。他似乎又重新掌控了時間的主動權。

對劉迪而言,戒斷智能手機同樣是在篩選自己的社交圈。在他看來,別人聯系不上自己,很可能是因為自己于他人而言并不是太重要。“真正重要的人,即便你不上網,他們也會給你打電話。”

“人與人的交流還是面對面才最好。”他認為,手機終究只是一個通信工具,不該成為消磨生活的娛樂機器。

但這并不意味著“使用老年機”是一條通用賽道。

老年機讓周舟度過了一段相對充實的“數字極簡”生活。她也遭遇過老年機的“麻煩”。比如,老年機沒有地圖和支付功能,出門時她得帶上另一臺智能手機。實際上,選擇哪臺手機使用“相當于人為的克制”。她只堅持了小半個月后,便動搖了。

在她看來,純靠“變更載體”并不足以帶來持久的轉變。她認為,“數字排毒”的關鍵字在于個人,手機只是工具,而使用習慣由人來決定。

不過,周舟并沒有放棄。她的生活里囤積了太多“電子垃圾”,例如手機、網盤里的成千上萬張照片。在海量數字檔案中,真正有價值而重要的回憶,往往被龐大而無意義的照片稀釋了。

她開始嘗試清理相冊,并開始有選擇地拍照。不再隨手一拍,努力只留下一些真正值得回味的瞬間。她考慮之后將部分珍貴的照片打印下來,讓這些珍貴的回憶脫離電子化載體,永久保存。

個體與技術的關系極具個性化。“每個人探索之后才可能知道如何和科技達成共識,這并非定制的答案。”Leon說。

去年9月,Leon重新購入一臺新的智能手機,才驚訝發現,停用智能手機的日子竟也持續了近900天。

曾有人問Leon,停用智能手機后,每天帶這么多東西出門,難道不累嗎?

“當然累,也正是因為累,所以才會去思考到底哪些工具、功能是當下所真正需要的。”他說,“回到智能機上,造成了問題的那些應用,當然帶來了便利,但也不是所有便利,每一絲效率,都是我每時每刻所必要的。”

美國作家卡爾·紐波特曾在《數字極簡》一書中指出,數字極簡主義并非一種簡單的斷舍離,而是一種有意識的、系統的減少數字技術使用的方法。它要求人們重新審視自己的數字技術使用習慣,識別出那些“可有可無”的技術,并戒除它們30天。在這個過程中,人們需要找到那些能夠在脫離數字設備后,帶來滿足感和快樂的活動。

“略去現代高科技,過上低科技的原始生活并非數字極簡的目的。”Leon說,數字極簡的目的在于訓練自己“克服科技產品中讓自己分心的元素,讓科技真正幫助到自己的生活”。

如今,他仍會開啟“防沉迷”模式。智能手機的屏幕常年開著黑白模式,朋友圈入口也一并關閉。偶爾發一條狀態,只為“表明自己還活著”。他試圖以此“逃離算法和信息流,讓自己屬于自己”。

為了不被手機牽著走,他的社交平臺關注列表被精簡剩50人,且大多是現實中的朋友。看視頻時,只點進關注頁,網站推薦的視頻一概不看。

Leon覺得,互聯網的使用更像一種“精力管理”。他將更多時間投注到現實。周末,他會出門走上15至20公里,拍幾張街頭照片,享受和自己獨處的時光。有時加班到凌晨,他會給自己定個10分鐘左右的鬧鐘,看點寵物視頻,放松一下。他把這種短暫的休息當作調劑,而不是徹夜刷屏的沉迷。他希望自己即使疲憊,也能清楚意識到使用手機時的真正意圖。

很多時候,“換手機這樣的消費行為,不能帶來任何變化,只有賬戶的余額變少了”。在他看來,只有“思考本身”才能真正帶來改變。

(應受訪者要求,文中人物均為化名)