破題文旅協同 川渝何處落筆

“到一座城市就一定要看看博物館,參觀學習完以后,買一些文創產品,是我們的保留項目。”7月1日,來自江蘇省的吳女士帶著考完期末考試的女兒來重慶旅游,逛完洪崖洞,母女二人到重慶中國三峽博物館參觀。

在一樓文創展廳,母女二人被一枚精致的冰箱貼吸引,它的原型是三峽博物館館藏文物——清粉彩雕瓷龍舟。

“我很喜歡重慶,希望這樣的官方文創產品更多一些。”吳女士說,除了火鍋底料、麻花等美食特產,她特別青睞文創產品,尤其是出自官方的文創產品,不僅好看,還有歷史文化底蘊,很有紀念意義。

文創產品如何再“出圈”

吳女士關注的文創產品,也為川渝兩省市文化行業和文旅部門所共同關注。

“這幾年,無論是陶器的銷量還是體驗制作陶器的游客數量,都有明顯增加。”“90后”小伙、榮昌陶非遺傳承人呂繼成開了一家名為耘硯閣的陶藝工作室,今年端午假期,陶藝工作室迎來了人氣和銷量的“雙豐收”。據統計,工作室接待游客數量同比增長超過500%,銷售額也實現了300%的增長,日均銷售過萬元。

不僅僅是在這間小小的陶藝工作室。隨著國潮風盛行,越來越多熱愛陶藝的年輕人來到榮昌區安陶小鎮,體驗制陶技藝、感受深厚陶文化。

官方也在行動。根據第八屆中國成都國際非遺節、第十屆成都創意設計周活動安排,川渝聯動開展了成渝雙城同根同源競技展、巴蜀國際非遺美食周、重慶榮昌分會場等成渝雙城非遺互動,協同開展了2023金熊貓天府創意設計獎、創意設計產業展覽、文旅招商引智暨路演推介、文創服裝秀、中國文化藝術政府獎第四屆動漫獎評選、成渝全域文創旅游共享合作與發展等系列文化創意活動,推動兩地在文博藝術、品牌推廣、產業發展等多領域聯動。

“雖然兩地文旅部門之間交流合作多,但兩地企業等市場主體的互動主動性、合作創新性相對不足。”來自成都市的人大工作者說,這需要精準的措施激發市場的主觀能動性。

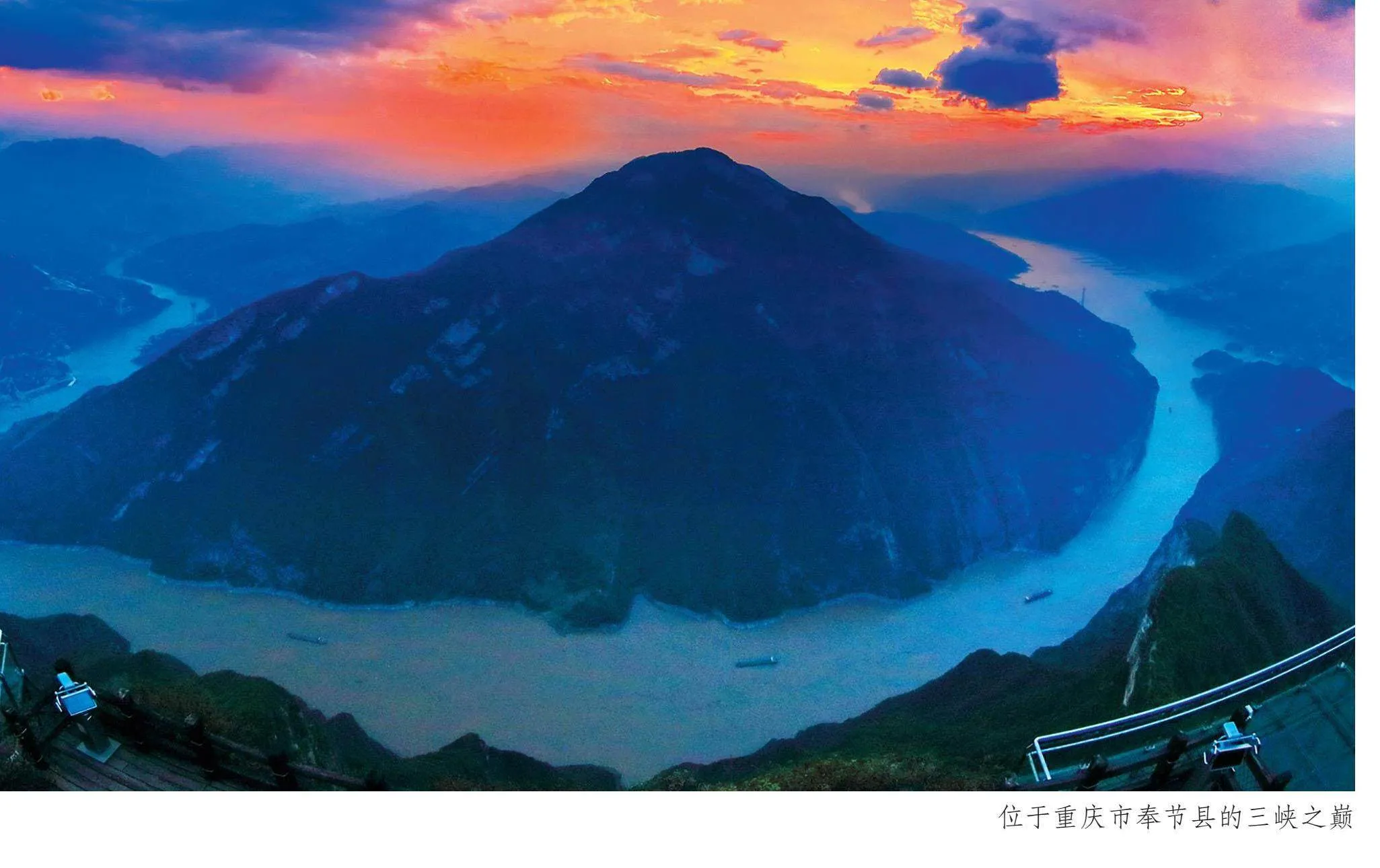

重慶寬田文化創意孵化運營有限公司董事長喻春喜也有同感。他認為,重慶的文旅資源豐富但分散,有原生的山城地貌,有軌道交通特色,也有紅巖文化、三峽文化等,景區景點多,而IP品牌較少。比如以人民大禮堂、洪崖洞、李子壩軌道穿樓為代表的城市景點,就可以從“再現重慶故城,展示重慶新城,講好重慶故事,塑造國際都市”入手,增加社會各個方面的聚焦度,增加重慶地標文旅IP品牌含金量。

“讓游客來重慶不僅吃得開心、看得開心,消費體驗也很開心,消費的可持續性就會更強。”喻春喜說。

此前,重慶市人大常委會在開展調研時也了解到,區域合作共建深度不夠,區域間文旅項目合作大多仍停留在旅游宣傳營銷、活動舉辦等淺表層面,缺乏在文藝精品創作、文創產品研發、文旅資源協同打造等方面的深層次合作。有人大代表建議,要拓展合作深度,在資源配置、文化研究、產品創新等更深層次加強聯合研究,實現優勢互補,增強區域輻射力、帶動力。

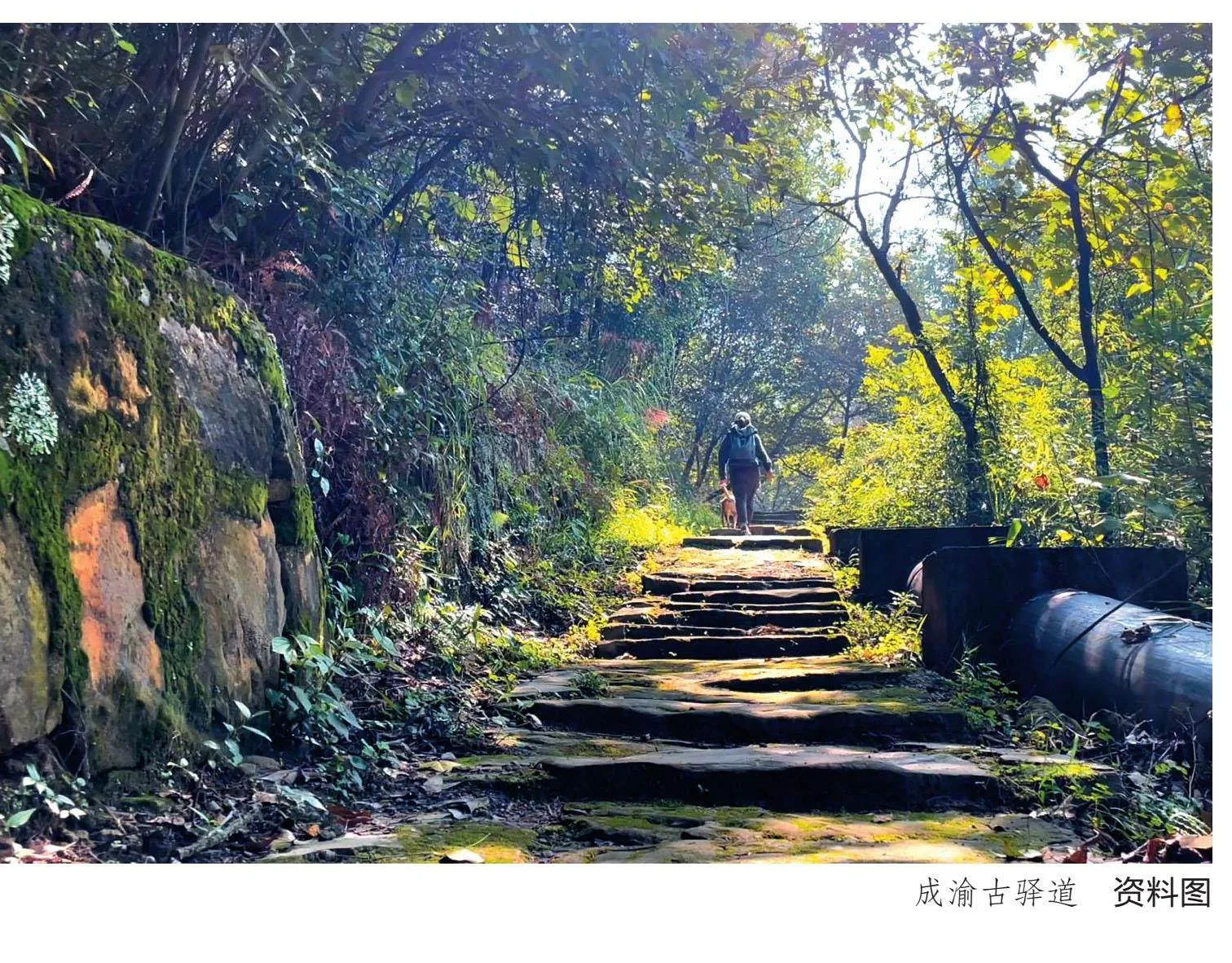

根據《巴蜀文化旅游走廊建設規劃》,川渝兩省市將推動建設成渝古道文化旅游帶。

“建設成渝古道文化旅游帶,正是推進巴蜀文化旅游走廊建設的一個重要抓手和舉措。”文化旅游部資源開發司有關工作人員表示,川渝要聯合出臺更加具體的建設方案,厘清任務,分步驟推進,尤其是在文化延續上下功夫,融入文物保護、體育、交通、研學、科技等多元要素,破解跨區域合作打造線路的難題。

“成渝古道品牌打造重點在于對古道文化特性的包裝和延展。”重慶市文旅委相關人士表示,將加快實施包括成渝古道在內的文物資源活化利用改革,出臺文物文化創意產品開發收入分配激勵政策,大力推進文物創意產品開發,認定公布一批市級文物創意產業基地,并鼓勵國有文藝院團、民營文旅演藝企業以“成渝古道文化旅游帶”等重點廊帶為題材,創作舞臺精品藝術作品。

如何賺了吆喝又賺買賣

“在旅游旺季,一天要賣1000多碗面!”周末的中午,在位于解放碑的李記小面館,老板李大哥一邊煮面一邊接受記者采訪。臨近中午1點,飯點已過,店內仍座無虛席。

據統計,2023年,重慶全市接待過夜游客1.03億人次,同比增長88.1%;全市重點監測的130家A級旅游景區共接待游客1.53億人次,同比增長98.9%;全市旅游及相關產業實現增加值1206.82億元,同比增長13.5%,占全市GDP比重4%。

據全國旅游監管服務平臺數據,2023年全市旅行社國內旅游組織游客830.2萬人次,同比增長312.6%;旅行社國內旅游接待游客796.06萬人次,同比增長293%。旅行社組織游客人次和接待游客人次分別位于全國第六名、第七名。

今年春節,成都、重慶A級景區分別接待游客1103.8萬人次、1068.5萬人次。同程發布春節假期熱門目的地,重慶、成都位列全國第一和第二;騰訊位置大數據顯示,春節國內城市人口遷入熱度榜單上,成都、重慶位列第一和第三。

規模上去了,但游客人均消費不高,仍然是重慶旅游的一個短板。

“推進文化和旅游深度融合,既需要來自供給側的結構性改革和迭代性創新,也需要來自需求側的響應和認可。”有人大工作者認為,只有形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平的動態平衡,才能擴大市場需求。

四川省文化和旅游廳有關負責人介紹,2023年,成都市發放了5000萬元文旅消費券,平均核銷率98%,整體拉動比1:17以上,在開啟同類消費券模式的城市中排第一。

重慶市人大代表、重慶武隆旅游產業(集團)有限公司總經理劉波認為,重慶各地要結合優勢資源,創新推出具有當地特色的文旅產品。此外,還應提升服務質量,從交通出行、消費環境、接待設施等方面下功夫,推動旅游產品從資源到服務的轉變、客群結構從旅游到旅居的轉變、品牌黏性從一次到一生的轉變。

如何在競爭合作中實現共贏

7月2日,吳女士和女兒乘高鐵離開重慶,前往下一個旅游目的地——成都。“在重慶玩了3天,準備在四川待4天。”吳女士說。

“我上午逛完春熙路,結束了成都之行,看到天氣還不錯,下午就趕來重慶,想看看夜景。”7月2日晚,記者在南山一棵樹觀景平臺遇到了游客施先生一家三口,他說,“現在從四川到重慶旅游,就像同城游一樣便捷。”

四川在吸引重慶的游客,重慶也在吸引四川的游客。從競爭走向合作的川渝文旅,如何在競爭中實現共贏,是擺在川渝面前的一道現實題目。

《巴蜀文化旅游走廊建設規劃》中指出,重慶和成都雙核相向發展、聯動引領區域高質量發展的良好態勢,為共建巴蜀文化旅游走廊打下了堅實基礎。但是,區域文化和旅游發展不平衡、不充分的矛盾仍較為突出,跨區域共建共享機制尚不健全,基礎設施和公共服務水平有待提高,巴蜀文化旅游走廊品牌影響力仍需提升。

四川文旅部門建議,可圍繞“古道文化”主題,整體規劃與專項策劃相結合,突出沿線內江、資陽、榮昌、大足等川南渝西各區市縣錯位發展、抱團營銷,激活成渝古道沿線文旅資源,增強對游客的吸引力。

重慶市文旅委表示,建設具有國際范、中國味、巴蜀韻的世界級休閑旅游勝地,要保持高度協同,以打造“巴蜀文化旅游走廊”大IP為抓手,深度挖掘巴蜀歷史文化財富,整合川渝兩地優勢文旅資源,攜手共建“成渝古道”等風景廊道,對標全球一流文旅品牌,共同推進巴蜀文化旅游走廊建設取得標志性成果。

根據規劃,到2025年,巴蜀文化旅游走廊協同發展的體制機制全面建立,文化旅游領域改革創新高質量推進。現代旅游業體系更加健全,多元融合的消費業態不斷豐富,高品質消費空間基本形成,巴蜀文化旅游走廊品牌國際知名度和影響力不斷增強。

到2035年,巴蜀文化旅游走廊協同發展的體制機制更加完善, 全國文化旅游發展創新改革高地、全國文化和旅游協同發展樣板、 世界級休閑旅游勝地基本建成,具有較高的國際品牌影響力,成為我國文化和旅游創新發展活躍增長極和強勁動力源。