從江城故夢中醒來的崖巷

建在重慶市渝中區山崖上的戴家巷,背對上半城的繁華熱鬧、面朝清朗的嘉陵江景,靜靜度過了六百余年時光。

它一度興盛,又歷經落寞,直至被城市更新的腳步喚醒。

戴家巷的更新,不僅是對街巷環境設施升級,更是在歷史挖掘過程中融入創新巧思,讓老巷和城市共同生長。

于城市繁華之處,覽重慶古今之美。蘇醒的戴家巷,涌動著蓬勃生機。

沉睡——

見證山城百年風云

高居城墻之上的戴家巷,究竟誕生于何時?在戴家巷城市更新展廳,一個游客不會錯過的地方,崖巷記憶呈現在人們面前。

重慶在歷史上經歷了四次筑城。其中,明洪武六年(公元1373年),重慶衛指揮使戴鼎在舊城基礎上砌石為城,形成九開八閉十七門的城垣格局,也就是后來人們常稱的“重慶城”。

戴家巷這一片的城墻就位于臨江門和洪崖門之間。從條石規格、砌筑工藝判斷,該段城墻始建于南宋,主體建于明代,清代修補過。

明清之際,重慶已是“商賈云集,百物萃聚”。戴家巷區域下接嘉陵江董家咀碼頭和鹽碼頭,成為商賈小販聚居之地,逐漸興旺。

康熙四十六年(公元1707年),巴縣設29坊。據傳戴家巷曾有戴家大院,至此始得名戴家巷,劃歸臨江坊。清光緒年間,河北清河郡人士張云軒繪制《重慶府治全圖》,戴家巷也在其中。

1892年,重慶第一家西醫院——寬仁醫院在戴家巷落成,帶動了周邊的服務業。街對面開起了火鍋名店“云龍園”,戴家巷內則遍布小餐館、小旅館,顧客大多為病人家屬。

在全面抗戰時期,重慶成為國民政府戰時首都,大批政府部門和企業西遷來渝。地處市中心的戴家巷聚集了汽油廠、糧食協會等諸多后勤單位,為抗戰勝利提供了充分保障。此外,因戴家巷區域人煙繁盛,許多民生企業如冷氣廠、百貨企業公司等也入駐其中,商業活動頻繁。

1949年11月30日,重慶迎來了解放。

1950年4月,重慶市統一戰線工作部成立。彼時,重慶百廢待興,市委統戰部選擇遷入戴家巷9號辦公。因交通便利,多數房屋又堅固耐用,在戰火中幾乎沒有受到損壞,戴家巷也成為各個部門的首選之地,公安局、鹽業公司、郵局紛紛在巷內建起宿舍。

然而,隨著歲月流逝,城市化進程加快,周遭高樓不斷林立,昔日的繁華地卻顯得格格不入——空間逼仄、環境糟糕。大部分房屋老舊破損,存在屋面漏水、立面破敗、管網不暢、亂搭亂建、消防隱患等突出問題。臨江崖壁雜草叢生,長時間堆滿垃圾;上下高差約60米且無連接通道,居民出行不便,甚至存在滑坡等地災隱患。

戴家巷風光不再,一度淪為棚戶區。

曾經以住在這里為榮的老居民紛紛搬離,留下一部分難離故居的人,在落日余暉中與崖巷相伴老去。

更新——

多方合力重塑風貌

相較于精心規劃的新城區,老城區往往顯出某種“混亂”。

但是,作為一座城市的特質擔當,這樣的老地方承載著城市文脈,不能任由其消逝。

改造因此迫在眉睫。

2018年,渝中區全面啟動戴家巷老街區城市更新項目,采取統一規劃、分步推進、“政府+居民”共同實施的模式,對戴家巷片區實施老舊社區改造提升、崖壁步道建設、商業空間更新改造。

具體是怎么做的?酒香需路引,打開新入口。

戴家巷地處解放碑商圈,緊鄰洪崖洞景區,區位條件極佳。但除居民外,少有人能直接發現這個地方,入口深且交通不便是其最大痛點。改造從打開臨江路的入口開始,建造新入口與公共空間,讓戴家巷不再是一條背街小巷。

同時,面對大量建于上世紀七十至九十年代的建筑,渝中區政府出資實施片區環境、市政基礎設施“微更新”改造,對片區所有違章建筑進行拆除,增添物業管理用房,整治和擴寬了階梯巷道;在渝中區政府的主導下,還補齊了片區公共服務配套設施、新建社區公共場所、整治片區下水道、布置城市家具、裝點社區空間。

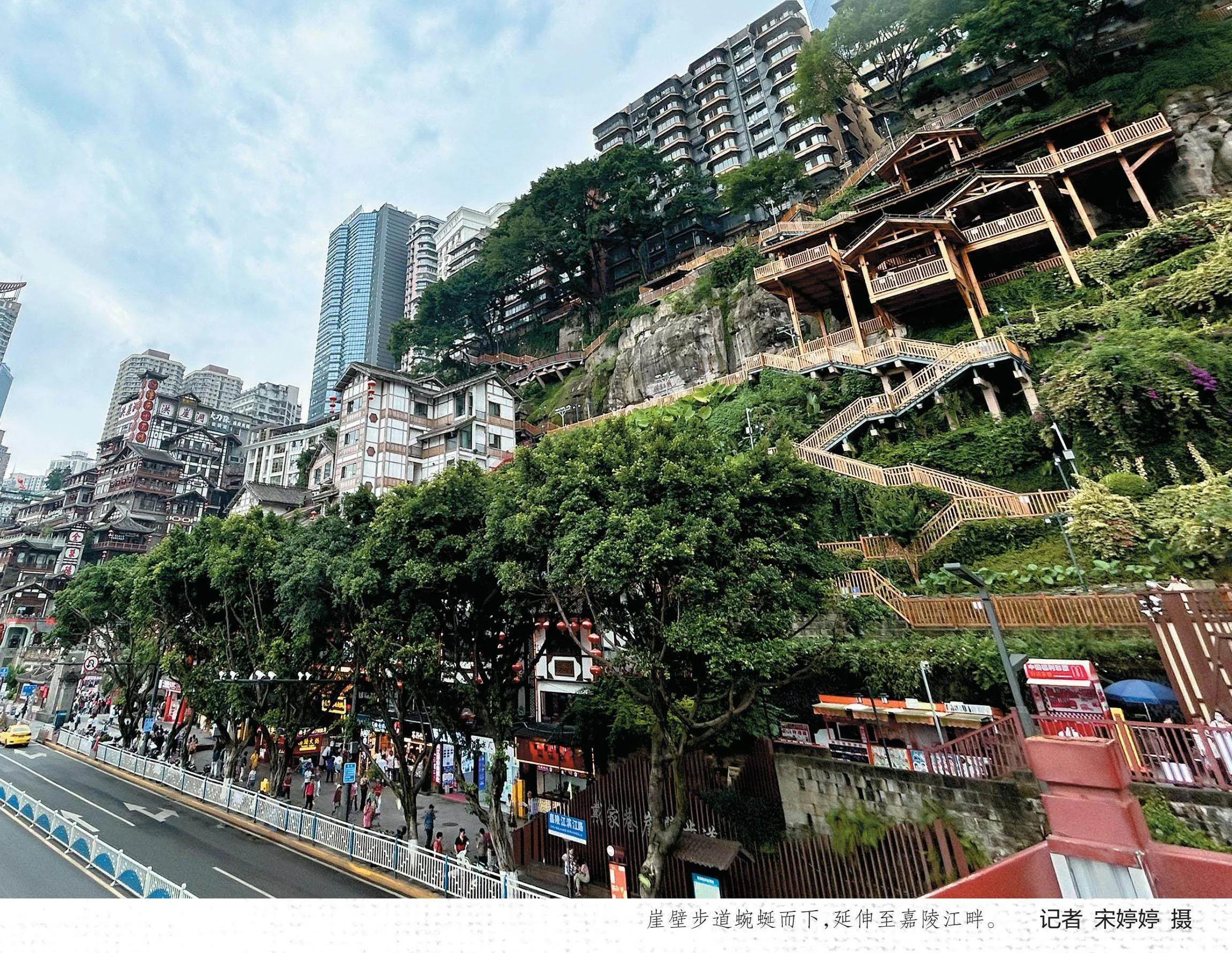

該區域運營單位介紹,該項目保留了7200平方米的老舊建筑,新建臨時商業建筑僅有1100平方米;新建崖壁步道1100米,形成吊腳樓畔、峭壁黃葛等6處景觀及5處觀景平臺。

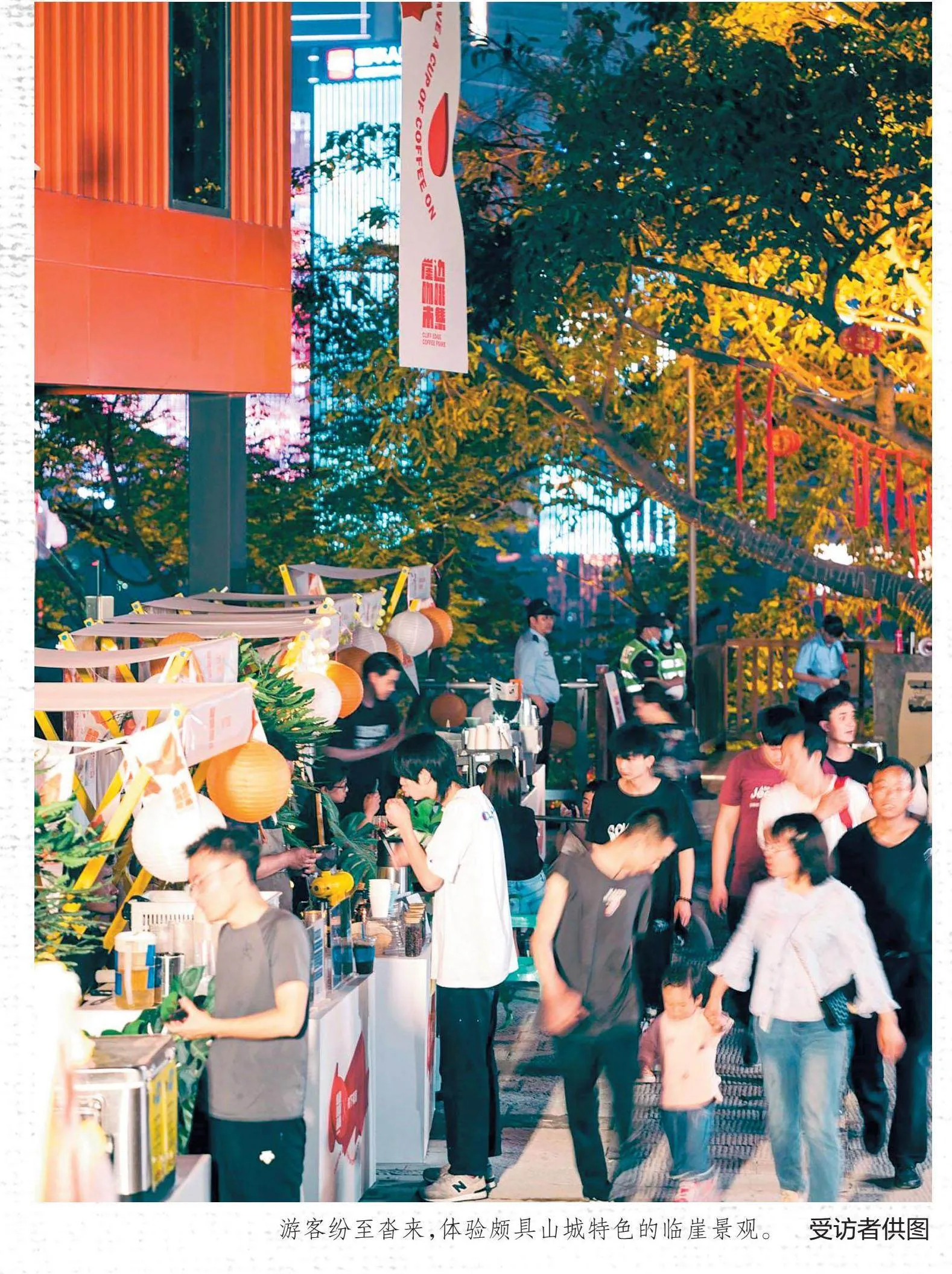

隨著片區環境改造、空間品質提升、商業活力增強,戴家巷臨崖底層商業價值不斷攀升,帶動了街區樓棟底層居民自有物業的全面商業化,尤其是一些特色網紅小店入駐,增強了街巷的游玩趣味性、業態體驗值。

底商的興旺進一步加快了居民自主更新的步伐。居民開始自發進行樓棟二三層及以上樓層的更新改造,加裝電梯、裝修房屋,并形成了一批各具特色的小店。居民自主更新總計投入近億元。

樓棟更新的縱向延伸使街區商業規模不斷擴大、街區氛圍越發濃厚,戴家巷品牌的影響力不斷向周邊外溢。

由于居民自發更新項目不斷擴大,戴家巷對街區公共服務基礎設施的統一維護和對品牌運營推廣的需求愈發迫切,該區域運營單位承擔起片區運管的職責,牽頭與周邊商家合作組建了“商家聯盟”。

一系列的更新舉措,讓戴家巷發生了翻天覆地的變化,許多外遷的原住民選擇了回遷。通過“政府引導撬動,居民自發參與,多方共治共管”方式,居民對社區更有歸屬感和責任感,形成了“美好生活共同締造”的凝聚力。

與此同時,在這張城市新名片吸引下,游客紛至沓來,體驗頗具山城特色的臨崖景觀、感受獨特的煙火氣和人文范。

2023年,中國人居環境范例獎花落戴家巷老街城市更新項目。

蘇醒——

新與舊的奇妙共生

陽光輕灑,樹影婆娑。在戴家巷內,兩位老人坐在墻根下,悠閑地曬著太陽。談話間得知,二人均年逾八旬,在這里居住已有20余年。

他們面前的開闊場地是戴家巷的新入口。

“以前這里是個食堂,后來食堂拆了,政府實施了就地改造,現在游客都喜歡來這里拍照。”住在旁邊小樓的段婆婆說。

“以前買個菜都要繞好大一段路。改造過后,環境漂亮了、出行方便了。”王婆婆在一旁笑呵呵地補充道。她住在離這里稍遠的地方,但喜歡來此散步,找老姐妹嘮叨家常。

環視周遭,老建筑保留著原來的紅磚外立面,再現了綠樹紅墻懷舊景象。

在附近的一個游客必經打卡點,一位母親正在為一雙年幼的兒女拍照,高聳的煙囪、活靈活現的灶口如翹起的尾巴與虎頭……這是老虎灶經過創意性復原的樣子。曾經,作為公共服務補充的老虎灶遍地開花,為人們提供了喝茶聊天、消磨時光的去處。

如今,這里有生活安逸的老住戶,也有探索新店的年輕人。

繼續往里走,會看到一家名為“時光管理局”的小店,門口擺著電視機、電風扇等老物件,墻上貼著些懷舊風海報,售賣小孩子喜歡的零食和小玩意兒。與“時光管理局”隔街而立的餐館于去年開業,據說是由老式教學樓改造而成,招牌顯示主售熱辣火爆的江湖菜。

更具特色的是旁邊一棟叫作“崖邊盒子”的建筑,由戴家巷13號改造而來,業態定位為文創、休閑餐飲,目前入駐了不少特色商家。

走進位于一樓的魔魔盒子文創產品店,滿目皆是重慶元素,眾多游客穿梭其間。店內工作人員告訴記者,冰箱貼、打卡蓋章本等文創產品熱銷,對未來的發展很有信心。

從店里出來再走一段距離,就是備受游客青睞的臨崖商業街。漫步崖邊,沿江美景盡收眼底。停下小憩,一側有咖啡館、泰國街頭小吃等時尚小店。居民自發參與、自主更新的項目,大多集中在這一區域。

景色不止于此。若蜿蜒而下,就是最“出圈”的崖壁步道,延伸至嘉陵江畔。

作為戴家巷獨一無二的特色景觀,該步道長約750米,其中懸空棧道長300米,上下落差近60米,盡顯山城風貌。崖腰與古巴渝十二景“洪崖滴翠”近在咫尺,牽手洪崖洞、俯瞰嘉陵江、遠眺江北嘴,臨崖聽江,自然成趣。一路游覽,可尋蹤重慶老城墻,還可見峭壁黃葛樹,懸根露爪,古態盎然。

徜徉此間,細細品味,既有老風貌,又添新韻味,新與舊在這里達成一種奇妙的共存。

從江城故夢中醒來的戴家巷,傳承延續歷史脈絡、豐富拓展文化內涵,正在煥發出更加蓬勃的生命力。