基于SBM-熵權TOPSIS模型的智慧農業效率評價與優化研究

隨著信息技術的迅猛發展,智慧農業已成為當今世界農業發展的重要趨勢[1]。它集成了物聯網、大數據、人工智能等先進技術,旨在提高農業生產效率、優化資源配置并減少環境污染。然而,智慧農業在實踐中的效率評價與優化問題一直是研究的熱點和難點。傳統的農業效率評價方法往往局限于單一指標或簡單的綜合性評價,難以全面反映智慧農業系統的復雜性和動態性。因此,本研究引入SBM模型和熵權TOPSIS模型,以期為智慧農業的效率評價提供更加科學、準確的方法論支持。

1模型介紹

1.1 SBM模型

SBM(Stochastic Frontier Analysis with a Measurable Boundary Model)模型,即隨機邊界模型與可測量邊界模型的結合,是一種非參數的效率評估方法。它允許在考慮隨機誤差的同時,對生產單元的效率進行度量。SBM模型能夠處理多投入多產出的生產環境,并且不需要預設生產函數的形式,具有較強的靈活性和適用性。在智慧農業研究中,SBM模型可以用于評估農業生產效率,識別出效率高的生產單元和效率低下的原因,從而為改進農業生產提供科學依據。

1.2熵權TOPSIS模型

熵權TOPSIS(Technique for Order Prefer‐ence by Similarity to Ideal Solution)模型是一種基于熵權法的多屬性決策分析方法。它通過計算各評價指標的熵值來確定其權重,進而利用TOPSIS方法對各評價對象進行排序和優選。熵權法能夠客觀地反映指標信息的重要性,避免主觀賦權的偏差;而TOPSIS方法則能夠充分利用原始數據的信息,對評價對象進行全面、綜合的評價。在智慧農業研究中,熵權TOPSIS模型可以用于對農業生產方案、技術措施等進行綜合評價和優選,幫助決策者選擇最優的農業生產策略。

1.3運用SBM-熵權TOPSIS研究智慧農業的意義

將SBM模型和熵權TOPSIS模型應用于智慧農業研究具有重要意義。首先,這兩種模型能夠為智慧農業的效率評價和優化提供科學、準確的方法支持,有助于提高農業生產效率和效益[2]。其次,通過綜合運用這兩種模型,可以從多個角度對智慧農業系統進行全面、深入的分析和評價,為農業生產者提供更加全面、準確的決策依據。最后,這種跨學科的研究方法也有助于推動智慧農業領域相關理論的創新和發展,為智慧農業的可持續發展提供有力支持。

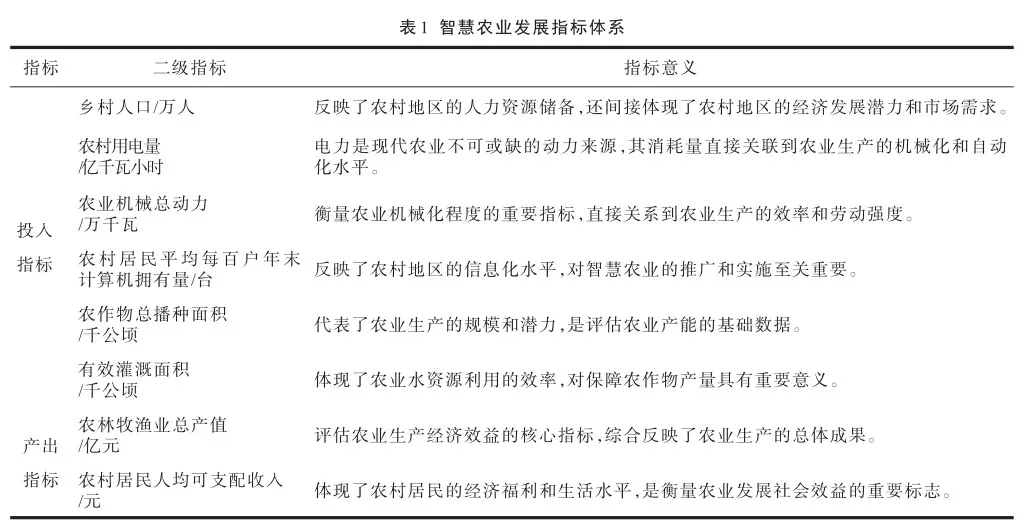

2中國智慧農業指標體系構建

本研究選擇了中國31個省份作為研究對象,能夠全面反映中國智慧農業的發展狀況,見表1。通過分析這些省份2015~2021年的數據,可以揭示出智慧農業發展的區域差異、時間趨勢及影響因素,為制定更加精準的農業政策提供科學依據[3]。同時,這也將為全球智慧農業的發展提供寶貴的中國經驗和智慧。

3結果與分析

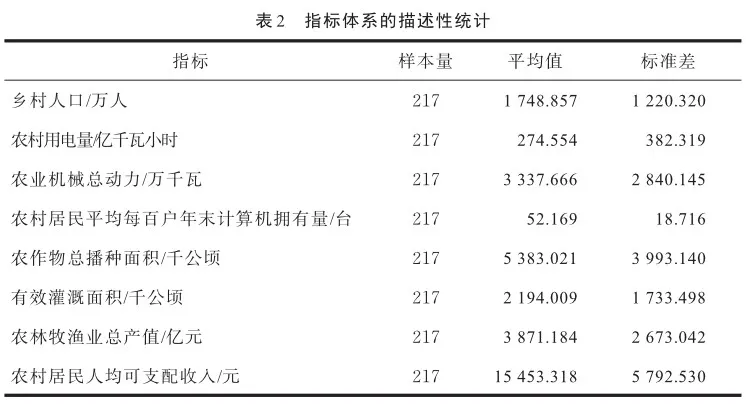

3.1描述性統計

表2展示中國智慧農業關鍵指標的基本信息,包括鄉村人口、農村用電量、農業機械總動力、農村居民平均每百戶年末計算機擁有量、農作物總播種面積、有效灌溉面積、農林牧漁業總產值以及農村居民人均可支配收入。從表2中可以看出,鄉村人口平均值為1 748.857萬人,但標準差達到1 220.32萬人,顯示了不同地區鄉村人口數量的巨大差異。農村用電量的平均值為274.554億千瓦小時,標準差為382.319億千瓦小時,同樣顯示出顯著的地區性差異。在農業機械動力方面,平均值為3 337.666萬千瓦,標準差為2 840.145萬千瓦,暗示了農業機械化水平的地區不均衡性。農村居民平均每百戶年末計算機擁有量為52.169臺,標準差為18.716臺,這個數據反映了農村信息化程度的提升但仍存在差距。農作物總播種面積平均值為5 383.021千公頃,標準差高達3 993.14千公頃,這揭示了中國農業生產規模的巨大變化和地區間的顯著差異。有效灌溉面積平均值為2 194.009千公頃,標準差為1 733.498千公頃,這在一定程度上反映了中國農田水利建設的進展和地區間的不同。農林牧漁業總產值的平均值為3 871.184億元,標準差為2 673.042億元,農村居民人均可支配收入的平均值為15 453.318元,標準差為5 792.53元。這2項指標都顯示了中國農業經濟發展的整體提升,但同時也揭示了地區間發展的不平衡性。

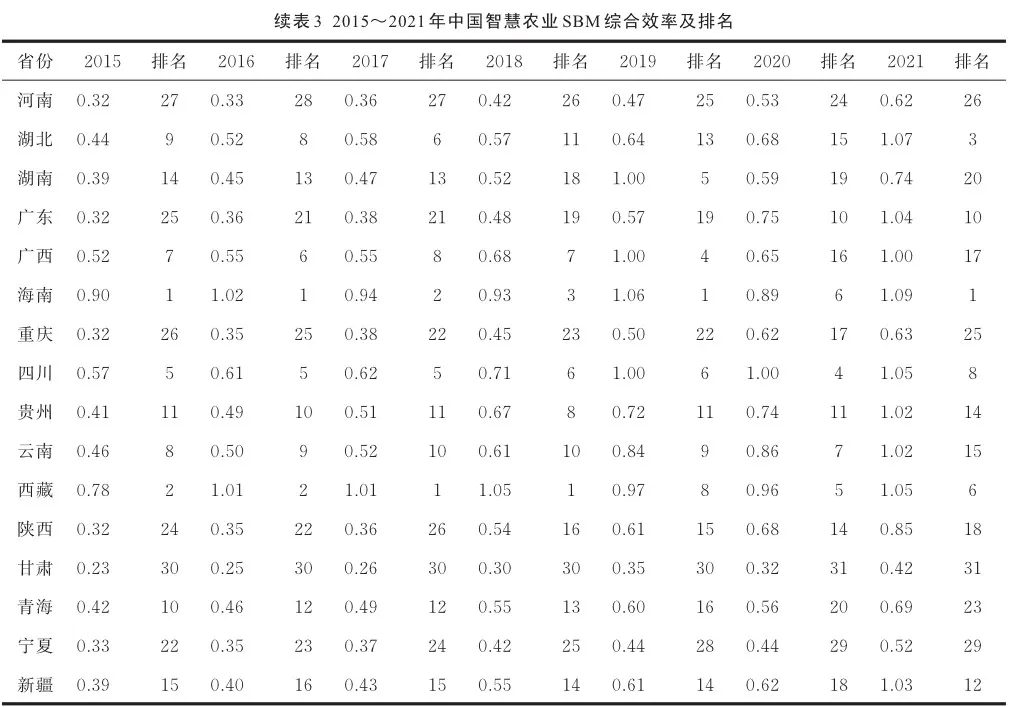

3.2 SBM結果

SBM結果如表3所示。從表3中可以看出,各省份智慧農業SBM綜合效率在逐年提升,但存在顯著的區域差異。效率值較高的省份主要集中在東部沿海地區和西部地區,而中部地區的效率值相對較低。這可能與東部沿海地區的經濟發展水平較高、科技創新能力強,以及西部地區得益于國家政策扶持、具有后發優勢有關。其中,海南、西藏兩省在多數年份中均位列前茅,表現出較高的智慧農業綜合效率。其中,海南省在2015~2021年期間,有4年排名第一,其余年份也均位列前三;西藏自治區在2017~2021年期間一直穩居前三。這些省份在智慧農業技術應用、資源優化配置等方面可能具有較為先進的經驗和做法。黑龍江、上海、四川等省份在智慧農業綜合效率上提升較快。例如,黑龍江省從2015年的第四名上升至2021年的第二名;上海市在2018~2021年期間一直保持在前5名之內;四川省則從2015年的第五名下降至2021年的第八名。這些省份在智慧農業的發展過程中可能加大了投入力度,創新了發展模式,取得了顯著成效。河北、山西、內蒙古等省份在智慧農業綜合效率上排名相對靠后,且提升幅度有限。這些省份可能受限于自然條件、經濟發展水平或科技創新能力等因素,導致智慧農業發展相對滯后。未來,這些省份需要加大政策支持力度,提高科技創新能力,促進智慧農業的快速發展。從區域分布來看,東部沿海地區的智慧農業綜合效率普遍較高,如海南、上海、江蘇等省份;中部地區的效率值相對較低,如河北、山西、河南等省份;而西部地區的效率值呈現出兩極分化的現象,既有像西藏、四川這樣效率值較高的省份,也有像甘肅、寧夏這樣效率值較低的省份。這種區域差異可能與各地區的經濟發展水平、科技創新能力、政策支持力度等因素有關。

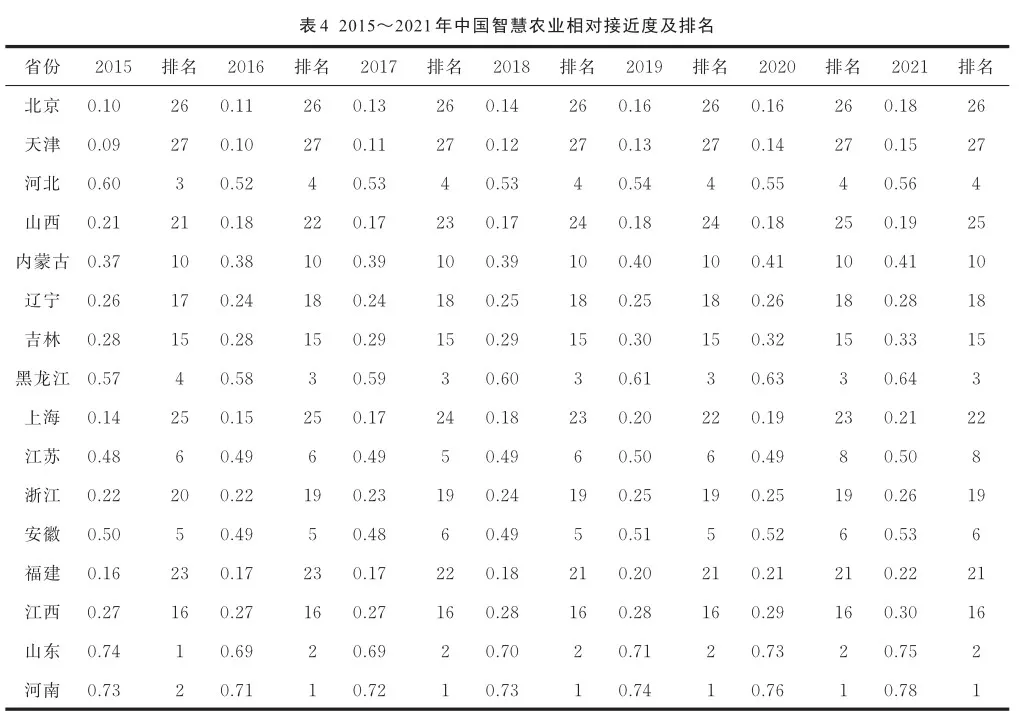

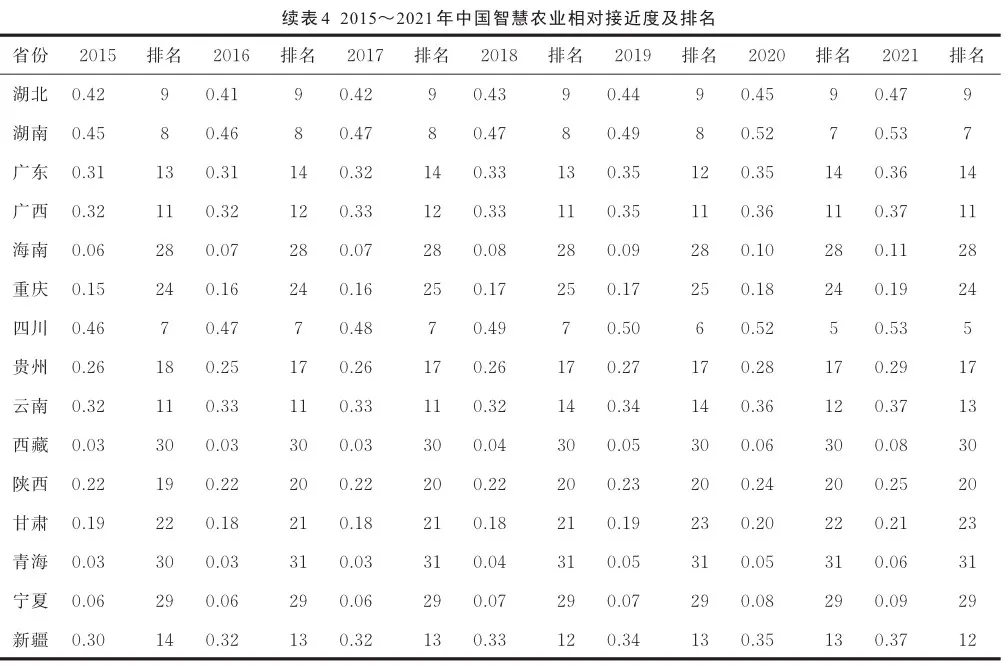

3.3熵權TOPSIS結果

熵權TOPSIS結果如表4所示。

智慧農業作為現代農業發展的高級階段,融合了信息技術、智能裝備和農業管理等多個領域,對于提升農業生產效率、優化資源配置、保障糧食安全具有重要意義。本文基于2015~2021年中國各省份智慧農業的熵權TOPSIS相對接近度及排名數據,進行深入剖析,以揭示各省份智慧農業的發展態勢與差異。總體來看,各省份在智慧農業發展上呈現出顯著的不均衡性。排名靠前的省份如山東、河南等,在智慧農業的建設上取得了顯著成效,持續保持在較高水平,表明這些省份在智慧農業的投入、技術創新和應用推廣等方面具有明顯優勢。而排名靠后的省份如西藏、青海等,由于自然條件、經濟基礎和技術水平等方面的限制,智慧農業的發展相對滯后。具體來看,山東和河南2省在智慧農業的發展上表現突出,連續多年穩居第一、第二名。這2個省份都是農業大省,具有深厚的農業基礎和強大的科技創新能力,能夠有效地將先進的信息技術和智能裝備應用于農業生產中,提升農業生產的智能化、精準化和高效化水平。同時,這2個省份還注重智慧農業與鄉村振興、農業供給側結構性改革等戰略的結合,推動了智慧農業的全面發展。黑龍江和河北兩省在智慧農業的發展上也取得了較好成績,分別穩居第三、第四名。這2個省份都是中國重要的糧食生產區,對于保障國家糧食安全具有重要意義。它們在智慧農業的建設上注重發揮自身優勢,加強農業科技創新和推廣應用,推動了農業生產方式的轉型升級和農業生產效率的大幅提升。

相比之下,一些西部和邊遠地區的省份在智慧農業的發展上相對滯后。如西藏、青海等省份,由于自然條件惡劣、經濟基礎薄弱和技術水平落后等原因,智慧農業的發展面臨諸多困難和挑戰。這些省份需要加大政策支持力度,加強基礎設施建設和技術培訓,提升農民的信息素養和科技創新能力,推動智慧農業的快速發展。

本部分主要運用SBM和熵權TOPSIS進行綜合評估并進行排名。SBM主要關注投入和產出的效率,即給定投入下的最大產出或給定產出下的最小投入。而熵權TOPSIS則綜合考慮了多個指標的信息,包括但不限于效率指標。因此,1個省份可能在效率方面表現優秀(在SBM中排名靠前),但在其他指標(如創新能力、可持續性、社會影響等)上表現不佳(在熵權TOPSIS中排名靠后)。熵權TOPSIS中,權重是基于指標的變異程度(熵值)來確定的,這意味著那些在不同省份之間差異較大的指標會被賦予更高的權重。而在SBM中,通常沒有直接的權重分配過程,而是通過數學規劃方法來確定相對效率。因此,權重的不同分配可能導致2種方法在排名上產生差異。SBM主要關注于效率評估,特別是在考慮投入和產出的關系時,對決策單元(DMU)的相對效率進行評價。而熵權TOPSIS則是一種基于熵權法確定權重,再結合TOPSIS方法進行綜合評價的方法,它更多地考慮了指標之間的相對重要性和決策單元與理想解的接近程度。以海南和西藏為例,它們在SBM分析中表現出較高的智慧農業綜合效率,但在熵權TOPSIS排名中可能并不靠前。主要是因為它們在效率指標上表現優秀,但在其他如創新能力、基礎設施、社會經濟發展等綜合指標上相對較弱。這也表明,在智慧農業的發展中,除了關注效率外,還需要綜合考慮多個方面的因素,以實現全面、可持續的發展。

4對策建議

根據SBM和熵值TOPSIS的分析結果,可以從以下幾個方面提出對策建議:

第一,對于在SBM分析中效率較高的省份,應繼續保持并發揚其在智慧農業方面的優勢,通過技術創新和資源優化等手段進一步提升效率,為全國智慧農業的發展樹立標桿。同時,這些省份應積極分享其成功的經驗和技術,帶動其他地區智慧農業的發展,實現共同進步。

第二,對于在熵值TOPSIS分析中排名靠前的省份,應進一步強化其優勢指標,鞏固在全國的領先地位,并針對排名中暴露出的短板指標,制定具體的提升計劃,通過政策扶持和技術創新等手段加以改進,實現全面平衡的發展。

第三,對于在2種方法排名中均較后的省份,需要加大政策扶持力度,引進先進技術和經驗,培養專業人才,并創新發展模式。政府應出臺相關政策,提供財政、稅收、金融等方面的支持,為這些省份的智慧農業發展注入動力。同時,要積極引進國內外先進的智慧農業技術和經驗,結合本地實際情況進行消化吸收和再創新。此外,還應加強對智慧農業專業人才的培養和引進,為智慧農業的發展提供有力的人才保障。

第四,針對區域差異問題,應實施差異化的發展策略,加強區域間的合作與交流,并關注弱勢群體與地區。不同地區應根據自身實際情況和資源稟賦,制定符合本地特色的智慧農業發展策略。同時,要加強與其他地區的合作與交流,共同推動智慧農業的發展。對于經濟條件較差、科技創新能力較弱的地區和群體,政府和社會各界應給予更多的關注和支持,幫助其提升智慧農業的發展水平,實現全國范圍內的均衡發展[4]。

參考文獻

[1]張旭云,鄭謙,王子陽.基于超效率三階段DEA模型的安徽省智慧農業生產效率分析[J].宿州學院學報,2023,38(11):37-42.

[2]蔡靜雯,許思遠,丁勝,等.基于DEA模型的江蘇省智慧農業生產效率分析[J].中國林業經濟,2022(3):47-50.

[3]耿鵬鵬,杜文忠.基于“智慧”過程模型的廣西智慧農業發展狀態測度分析[J].科技管理研究,2020,40(19):94-102.

[4]童慶蒙.農戶氣候響應行為及其對技術效率的影響研究[D].武漢:華中農業大學,2020.

(河南新鄉職業技術學院旅游學院元成偉,趙紀國)