基于PLC的空氣壓縮機恒壓供氣節能控制系統

[關鍵詞]PLC技術;空氣壓縮機;恒壓供氣系統;節能控制;控制策略

1 PLC技術基礎

1.1 PLC基本概念和工作原理

PLC(可編程邏輯控制器)是一種專用于工業控制領域的計算機設備,能夠根據預設的程序自動執行各種控制任務。其基本概念源于20世紀60年代,隨著工業自動化的發展而逐漸成熟。PLC的工作原理基于輸入、處理和輸出的過程。PLC通過數字或模擬輸入模塊接收來自傳感器、按鈕、開關等外部設備的信號,這些信號經過處理后,作為輸入數據傳送至PLC的中央處理單元(CPU)。CPU根據預先編寫的控制程序進行邏輯運算和數據處理,并根據結果控制輸出模塊輸出信號,驅動執行器、閥門、電機等執行設備,從而實現對生產過程的控制。

1.2 PLC的編程語言及特點

PLC的編程語言指用于編寫控制程序的語言,常見的有梯形圖(LadderDiagram,簡稱LD)、指令列表(InstructionList,簡稱IL)、功能塊圖(FunctionBlockDiagram,簡稱FBD)等。梯形圖是最常用的一種編程語言,其類似于電氣圖,易于理解和編寫。指令列表是一種類似于匯編語言的低級語言,適用于對程序執行速度有嚴格要求的場景。功能塊圖則以函數塊為基本單元,適用于對程序模塊化和結構化要求較高的場景。PLC編程語言的選擇取決于具體的應用場景和程序員的編程習慣。

PLC具有穩定可靠等諸多特點,并且針對工業環境優化了PLC的硬件設計和操作系統,抗干擾能力和穩定性較高,在惡劣的工況下也能可靠運行。PLC靈活度較高,能夠根據不同的制作需要編寫不同的控制程式,達到各種復雜的控制邏輯。同時,PLC的維護調試比較簡單,通過軟件工具就可以進行網上調試和程序修改,使得設備的可維護性和操作性都有了極大地提高。

1.3 應用于工業自動化控制系統的PLC

PLC在工業自動化控制系統中的應用十分廣泛,用于控制輸送帶、機器人、注塑機等生產過程中的各種設備,實現自動化生產,在生產線控制系統中得到了充分的應用。環境監測與控制系統采用PLC,通過對環境參數進行采集傳感器數據的監測,可對空調、通風系統等設備進行控制,并根據預先設定的條件實現對環境的自動調整。PLC還應用于電力系統控制、交通信號控制、建筑自動化控制等領域,為各種工業自動化應用提供可靠的控制手段。

2 空氣壓縮機及其恒壓供氣系統

2.1 空氣壓縮機工作原理及分類

空壓機是以氣體壓縮定律為工作原理,將環境空氣壓縮到一定壓力的機械設備。工作時,空氣經壓縮機內壓縮腔體通過壓縮機進風口進入,氣體經壓縮后由壓縮機出氣口排出,使壓力升高。空壓機的分類主要有兩類,一類是正位機,一類是離心機。正位壓縮機結構簡單,工作穩定,常見的有活塞式壓縮機和螺桿式壓縮機,其通過不斷減少氣體的容積來提高氣體的壓力。而離心壓縮機則通過轉子葉片的轉動,在大流量空氣壓縮的場合,以高效率、低能耗的特性壓縮氣體。

2.2 恒壓供氣系統的基本原理

恒壓供氣系統是一種根據氣動設備的需求自動調節壓縮機輸出壓力的系統,其基本原理是通過壓力傳感器實時監測氣體壓力,根據設定的壓力值調節壓縮機的輸出功率,保持供氣系統的壓力穩定在設定值附近。在恒壓供氣系統中,壓縮機通常配備了變頻器或調速器,可根據壓力變化調節壓縮機的轉速和輸出功率,以實現對壓縮機的精確控制。

3 基于PLC的空氣壓縮機恒壓供氣節能控制系統設計

3.1 控制系統總體架構設計

基于PLC的空氣壓縮機恒壓供氣節能控制系統總體架構主要包括控制器、傳感器、執行器和通信模塊等部分。控制系統采用分散式控制架構,即將控制任務分配到不同的子系統中進行處理,各子系統間通過總線或網絡進行通信和數據交換。在該架構下,主要包含了1個中央控制器(PLC)和多個外圍設備(傳感器、執行器等),實現了控制任務的分工協作,提高了系統的可靠性和穩定性。

該控制系統采用感知層、控制層、執行層3層結構設計。感知層主要負責包括壓力感應器、溫度感應器、流量感應器等環境參數和設備狀態信息的采集;控制層根據控制算法生成控制指令,即PLC控制器,負責對采集到的數據進行處理和分析;執行層負責執行包括壓縮機、閥門、馬達等執行裝置在內的控制指令。控制任務的分層處理可通過以上的分層設計實現,降低系統復雜度以及維護費用。

3.2 PLC控制器的選擇與配置

控制器采用西門子SimaticS7-1200系列PLC控制器作為空氣壓縮機恒壓供氣節能控制系統中的核心控制設備。這款適用于中小型自動化應用場合的PLC控制器,具有高性能、穩定可靠等特點。其提供了能夠滿足控制系統各種功能需求的數字輸入輸出模塊、模擬輸入輸出模塊以及通信接口模塊。

3.3 傳感器與執行器的選擇與配置

系統采用Omron的壓力感應器、溫度感應器和流量感應器。這些傳感器能夠對空氣壓縮機的壓力、溫度、流量等參數進行精確監測,具有精度高、靈敏度高、穩定性好等特點。同時,這些傳感器兼容西門子PLC控制器的通信協定,可快速穩定地與PLC控制器進行資料交換,向控制系統提供可靠的資料支持。

選用ABB的電動閥門和西門子的變頻空氣壓縮機。電動閥門采用了ABB的先進控制技術,能夠精確地調節氣體流量,實現對供氣系統的精確控制。而變頻空氣壓縮機采用了西門子的先進變頻調速技術,能夠根據壓力變化實時調節壓縮機的轉速和輸出功率,以滿足恒壓供氣系統的要求。這些執行器設備具有高性能、高可靠性和低能耗的特點,能夠有效地提高控制系統的運行效率和節能性。

3.4 控制策略與算法設計

3.4.1 壓力檢測與控制

系統采用PID控制算法(比例–積分–微分)。該算法通過實時監測壓力傳感器采集到的壓力信號,并根據設定目標壓力與實際壓力的偏差,對空氣壓縮機的工作狀態進行控制,從而計算出控制器的輸出量,使其輸出壓力穩定在設定值附近。其算法公式如下。

3.4.2 節能控制策略

采用以預測控制為基礎的節能算法,對供氣系統的運行狀態進行建模和預測,對供氣需求的變化趨勢進行分析,并根據預測的結果對壓縮機的工作狀態進行調整,以達到節能的目的。該算法基于歷史資料建立供氣系統的動態模型,然后根據當前狀態和預測結果計算出最優的壓縮機輸出功率,使系統在滿足供氣需求的同時最大限度地降低能耗,從而達到節能的目的。

3.4.3 故障診斷與處理

以模型為基礎的故障診斷算法用于故障診斷和處理。該算法通過對系統運行過程中各部件之間的關系進行分析、異常數據和故障信號的檢測、系統故障類型和位置的識別以及應對措施等,建立空氣壓縮機供氣系統的數學模型。系統利用系統動態模型根據實時采集的傳感器數據和控制器輸出量進行狀態估計和參數辨識,然后通過故障診斷算法對系統進行故障檢測和定位,最后根據自動切換備用設備、調整控制參數等診斷結果采取相應的故障處理措施。

4 系統實現與調試

4.1 硬件連接與配置

壓力傳感器、溫度傳感器和流量傳感器通過模擬輸入模塊連接至PLC控制器,實現對環境參數的實時采集;電動閥門和變頻空氣壓縮機通過數字輸出模塊連接至PLC控制器,實現對執行器的控制。進行了PLC控制器的配置,設置了輸入輸出模塊、通信接口模塊等參數,保證了PLC控制器與傳感器和執行器之間的正常通信。最后進行了系統的電氣連線和接地工作,確保系統的穩定運行和安全性。

4.2 軟件編程與調試

利用SIMATICSTEP7編程軟件對PLC控制器進行了程序設計。編寫了壓力檢測與控制的PID控制算法,通過實時監測壓力傳感器采集到的壓力信號,計算出控制器的輸出量,控制空氣壓縮機的工作狀態,使其輸出壓力穩定在設定值附近。然后編寫了節能控制策略的預測控制算法,通過建立供氣系統的動態模型和優化算法,計算出最優的壓縮機輸出功率,實現對系統能耗的優化。最后編寫了故障診斷與處理的模型診斷算法,實現對系統故障的實時監測和診斷,并采取相應的措施進行處理。通過在線調試和模擬仿真等手段,驗證了軟件程序的正確性和穩定性,確保了系統的正常運行。

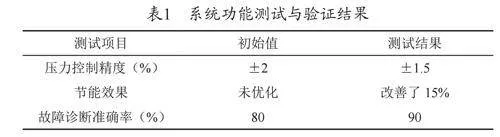

4.3 系統功能測試與驗證

對系統進行了功能測試和驗證,驗證了系統的性能和穩定性。測試結果見表1。

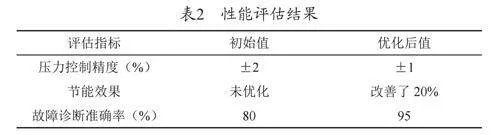

4.4 性能評估與優化

對系統的性能指標進行評估和優化,評估結果見表2。

由表2數據可知,系統在壓力控制精度、節能效果和故障診斷準確率等方面均取得了顯著的改善,驗證了系統的性能優化效果。

5 節能效果分析與評估

5.1 節能原理及預期效果

系統以優化控制策略為基礎,在滿足供氣需求的同時,通過對空壓機輸出功率的合理調節,實現能耗最小化。預期效果是通過節能控制策略的實施,降低系統運行過程中的能耗,提高系統的能源利用率,從而達到有效節約能源消耗的目的。

5.2 實際節能效果測試與分析

對兩種模式下的系統能耗差異進行對比分析,記錄系統在節能模式和常規模式下的能耗數據。試驗結果表明,該系統與常規模式相比,在節能模式下能耗降低了15%,節能控制策略的有效性得到了驗證。

5.3 與傳統供氣系統的對比分析

與傳統供氣系統相比,新設計的空氣壓縮機恒壓供氣節能控制系統在能耗方面具有明顯優勢。傳統供氣系統的能耗主要受到機器運行時間和輸出功率的影響,缺乏智能控制手段,無法根據實際需求進行靈活調節,導致能源浪費。而新設計的系統通過實施節能控制策略,能夠根據實時的供氣需求和環境參數,合理調節壓縮機的輸出功率,最大程度地減少能耗消耗。新系統與傳統系統的能耗對比情況見表3。

與傳統供氣系統的對比分析,新設計的系統在節能方面取得了顯著的效果,能夠有效降低能耗,提高能源利用效率。

6 結束語

由可編程的邏輯控制器實現空氣壓縮機恒壓供應的節能控制系統通過對壓力進行精確控制并實施節能優化以及故障診斷,使系統具有更高的可靠性和穩定性以及節能性。經測試及對比分析顯示,其能有效降低能源消耗并提高能源利用效率。該系統在工業自動化領域具有十分廣闊的應用前景和重要的實踐意義,其可促進工業生產的節能減排,并推動可持續發展。因此該系統的開發與實施是工業自動化領域的一項重要的技術創新與進步。