旅游城市景觀生態風險空間分異及影響機理研究

摘要" 基于2000、2010和2020年三期土地利用數據,利用景觀生態風險評價模型、土地利用轉移矩陣、空間自相關分析和地理探測器等方法,分析典型旅游城市H的景觀生態風險時空演變趨勢及空間分異驅動因素。結果表明,研究區林地和水域等面積增加明顯,景觀生態風險總體處于較低水平且趨于好轉,生態風險在空間上呈現較弱的空間正依賴性,且程度逐漸減弱,局部自相關以“低—低”聚集類型為主,自然因素是景觀生態風險的主導因素,空間分異格局是多因子協同作用的結果。研究結果為地區生態風險防范與可持續發展提供參考。

關鍵詞" 景觀生態風險;土地利用;時空演變;地理探測器

中圖分類號" P901;X826" " " "文獻標識碼" A" " " "文章編號" 1007-7731(2024)23-0077-08

DOI號" 10.16377/j.cnki.issn1007-7731.2024.23.016

Investigation on the spatial differentiation and influence mechanism of landscape ecological risk in tourist cities

WU Zhiyuan1" " XIAO Yuexin2" " CHEN Fangfang1

(1Changsha Natural Resources Comprehensive Survey Center, China Geological Survey, Changsha 410000, China;

2Huangshan Observation and Research Station for Land-water Resources, Huangshan 245000, China)

Abstract" Based on the land use data of 2000, 2010 and 2020, the spatial-temporal evolution trend and spatial differentiation driving factors of landscape ecological risk in H city, a typical tourist city, were analyzed by using landscape ecological risk assessment model, land use transfer matrix, spatial autocorrelation analysis and geographical detector. The results showed that the area of forest land and water area in the study area increased significantly. The landscape ecological risk in the study area was generally at a low level and tended to improve. The ecological risk showed a weak spatial positive dependence in space, and the degree gradually weakened. The local autocorrelation was dominated by “low-low” aggregation type. The landscape ecological risk was mainly dominated by natural factors, and the spatial differentiation pattern was the result of multi-factor synergy. The research results provided a reference for regional ecological risk prevention and sustainable development.

Keywords" landscape ecological risk; land utilization; spatial-temporal evolution; geographical detector

在城鎮化進程中,土地利用的變化可能導致土地利用模式和景觀格局的改變,故社會經濟發展與生態環境保護的平衡日益受到關注[1]。景觀生態風險是指在自然或人為因素影響下景觀格局與生態過程相互作用過程中可能產生的不利生態后果,其依托景觀生態學的生態過程與空間格局的耦合關聯視角,更加注重生態風險的時空異質性和尺度效應,致力于實現多源生態風險的綜合表征及其空間可視化[2]。

目前,相關學者針對流域[3]、城市[4]、典型地貌區[5]和生態脆弱區[6]等展開了較為深入的研究,為推進生態共建共治,優化土地利用格局提供了參考。關于景觀生態風險防范與治理的研究內容在不斷擴展,但關注典型城市的人地互動區因旅游業快速發展帶來的景觀生態風險響應機制的研究較少。旅游業的發展在一定程度上推動了經濟社會的發展,但其本身具有資源依托和能源消耗特征,同時需不斷提高基礎設施建設水平以滿足現代旅游需求,土地利用方式也隨之改變[7]。學者針對以旅游驅動的土地利用變化對區域生態系統的影響展開了深入研究,如朱順順等[8]采用功能價值法,分析了黃山風景區生態系統服務價值的動態變化特征及其旅游業發展的增值效應;鐘莉娜等[9]以武夷山市為例,搭建了生態系統服務視域下旅游導向型城鎮化的研究框架;李志遠等[10]測度了31個省的旅游生態韌性水平,凸顯了旅游生態系統復合性及動態演化特征。綜上,已有研究多關注旅游與生態系統服務、生態韌性等的關系,較少涉及與生態風險之間的關系。科學評價景觀生態風險是保障地區生態安全的重要前提。生態旅游是生態系統價值轉換的重要方式,因此,探究旅游地區開發建設與生態系統安全間的潛在聯系,對于該地區土地資源可持續管理與生態旅游可持續發展具有重要意義。

鑒于此,本研究以典型旅游城市H為對象,通過構建景觀生態風險評價指標體系,識別該地區景觀生態風險時空分布格局,并探究其空間聯結效應,借助地理探測器揭示景觀生態風險與旅游城市自然社會因素間的潛在聯系,為該地區及生態相似區域在旅游業驅動的快速城鎮化進程中防范和治理生態風險提供參考。

1 材料與方法

1.1 研究區基本情況

研究區區域總面積9 807 km2,地形以山地為主,海拔在61~1 806 m,高差較大,主要山體呈東西走向。境內旅游資源豐富多樣且品級較高,擁有2處世界遺產、1處世界地質公園、3處國家5A級景區和3處國家級風景名勝區,是典型的旅游城市。研究區旅游總收入占比較高。旅游業的快速發展促進了城鎮化進程,該地景觀格局受開發影響。

1.2 數據來源

本研究中土地利用數據來源于武漢大學CLCD數據集(https://essd.copernicus.org/articles/13/3907/2021/),空間分辨率30 m。高程與坡度數據來源于地理空間數據云(https://www.gscloud.cn/)ASTER GDEM數據集,空間分辨率30 m。GDP(Gross domestic product)、人口密度、年均溫度和年均降水數據分別來源于中國科學院資源環境科學與數據平臺(https://www.resdc.cn/)中國GDP空間分布公里網格數據集、中國人口空間分布公里網格數據集和中國氣象要素年度空間插值數據集,空間分辨率1 km。歸一化植被指數(Normalized vegetation index,NDVI)數據來源于地理資源數據云(www.gis5 g.com)30 m分辨率逐年最大NDVI數據集,空間分辨率30 m。行政區劃數據來源于國家基礎地理信息中心(https://www.ngcc.cn/)。

1.3 研究方法

1.3.1 土地利用變化特征分析 土地利用轉移矩陣可定量描述一定時間跨度內研究區內各地類的轉移情況,體現特定時間內土地利用變化的方向與流量,幫助了解研究區內地類轉換趨勢,其通過空間相交實現[11],計算如式(1)。

P_ij=[(p_11amp;p_12amp;…amp;p_1m@p_21amp;p_22amp;…amp;p_2m@?amp;?amp;?amp;?@p_n1amp;p_n2amp;…amp;p_nm )] (1)

式中,P_ij為研究初期i地類轉為j地類的面積,轉移矩陣中行為初期時第m種地類,列為末期第n種地類。

1.3.2 景觀生態風險量化 景觀生態風險不僅受到外部環境的影響,還取決于景觀內部的脆弱性,為表征研究區景觀生態風險,基于景觀格局指數構建景觀生態風險評價模型。景觀格局指數是基于土地利用格局計算得出的用于表征研究區景觀組成與空間配置特征的定量指標,通過景觀格局指數構建景觀生態風險評價模型,從空間上定量反映人類活動改造景觀格局與生態風險的聯系[12]。同時,為空間量化及合理分析研究區景觀生態風險,以平均斑塊面積2~5倍的原則綜合考慮研究區面積大小及計算量,選取5 km×5 km格網對研究區進行劃分,共得到475個評價單元。借鑒已有文獻,從研究區景觀結構出發,選取景觀干擾度、景觀損失度和景觀脆弱度指數構建景觀生態風險指數,并將各評價單元的景觀生態風險指數作為該評價單元中心質點的景觀生態風險值,在此基礎上分析研究區景觀生態風險的時空演變趨勢。計算如式(2)~(7)。

E_i=aC_i+bN_i+cD_i (2)

C_i=n_i?A_i (3)

N_i=A/(2A_i ) √(n_i/A) (4)

D_i=(Q_i+M_i)/4+L_i/2 (5)

R_i=E_i×F_i (6)

ERI_k=∑_(i=1)^n?〖A_ki/A_k" R_i 〗 (7)

式中,E_i用于表征景觀類型受外界干擾程度的大小,其值越大越容易引發生態風險,其由景觀破碎度C_i、景觀分離度N_i和景觀優勢度D_i構成,a、b和c為對應景觀格局指數的權重,需保證其和為1,根據已有文獻分別賦值0.5、0.3和0.2;C_i反映景觀受分割造成的碎片化程度,n_i為第i類景觀的斑塊個數,A_i為第i類景觀的總面積;N_i表征景觀在空間上的離散程度,A為景觀總面積;D_i反應景觀類型在研究區的重要程度,Q_i為有i類景觀的單元個數與單元總個數的比值,M_i為i類景觀的斑塊個數與斑塊總數的比值,L_i為i類景觀的面積與單元總面積的比值;R_i為景觀損失度,表示外部因素致使景觀受損的程度,其由景觀脆弱度F_i和景觀干擾度E_i構成,F_i表示景觀生態系統內部的易損性,通過專家打分法得出,耕地、林地、草地、水域、建設用地和未利用地賦值歸一化后分別為0.19、0.10、0.14、0.24、0.05和0.29;ERI_k是第k個評價單元內的景觀生態風險指數,A_ki是第k個評價單元內第i類景觀的面積,A_k是第k個評價單元內的地類總面積。

1.3.3 空間自相關分析 為描述研究區景觀生態風險指數在特定位置的屬性值是否與相鄰空間的數值存在顯著的空間聯結效應[13],借助Geoda軟件的空間自相關分析功能,通過計算三期莫蘭指數(Moran’ I)表征景觀生態風險值在整個研究區內的全局空間相關性,Moran’I指數的值域為[-1,1],其值為負表示空間變量呈現空間負相關,其值為正表示空間變量呈空間正相關,其值為0則表示空間變量不存在空間自相關。通過繪制局部空間自相關LISA空間聚類圖反映研究區景觀生態風險值在局部的聚集情況,聚集類型分為高—高、高—低、低—高、低—低和不顯著5種類型。全局自相關系數及局部自相關系數的計算如式(8)~(9)。

全局Moran’I=(∑_(i=1)^n?∑_(j=1)^m?〖W_ij (x_i-ˉx〗)(x_j-ˉx))/(S^2 ∑_(i=1)^n?∑_(j=1)^m?W_ij ) (8)

局部Moran’I=(n(x_i-ˉx))/(∑_i?〖(x_i 〖-ˉx)〗^2 〗) ∑_(j=1)^n?〖W_ij (x_j-ˉx)〗 (9)

式中,x_i與x_j是i和j像元上的對應空間屬性變量的觀測值,ˉx是區域空間變量的均值,W_ij是i和j像元的空間鄰接權重矩陣,由矩陣W_((n*n))構成,其中n為空間像元個數。

1.3.4 景觀生態風險空間分異影響因素分析 地理探測器由因子探測器、交互作用探測器、風險探測器和生態探測器組成[14],本文主要利用其中的因子探測和交互探測兩個模塊。該模型是一種可定量探測地理現象空間分異性并分析其驅動機理的統計學方法,結果采用q統計定量衡量影響生態系統服務的因子貢獻值大小及其交互作用強弱,q值取值區間為[0,1],q值越大表明解釋力越強,其具體計算如式(10)。

q=1-SSW/SST=1-(∑_(h=1)^k?〖N_h σ_h^2 〗)/(Nσ^2 ) (10)

式中,h為變量或因子的分層(h=1,2,3,…,k),N和N_h分別為全區單元數和第h層的單元數,σ_h^2和σ^2分別為第h層和全區變量的方差,SSW為該層內的方差之和,SST為全區的總方差。本研究從自然和社會兩個層面共選取數字高程模型(Digital elevation model,DEM)、GDP、NDVI、年均降水、坡度、人口密度和年均溫度共7個驅動因子,對應以x1~x7表示,因地理探測器適用于類別數據,因此采用SPSS軟件的K值聚類法將7個驅動因子分為6個層級,并分別賦予1~6的值,提取至對應評價單元中。

2 結果與分析

2.1 土地利用變化特征

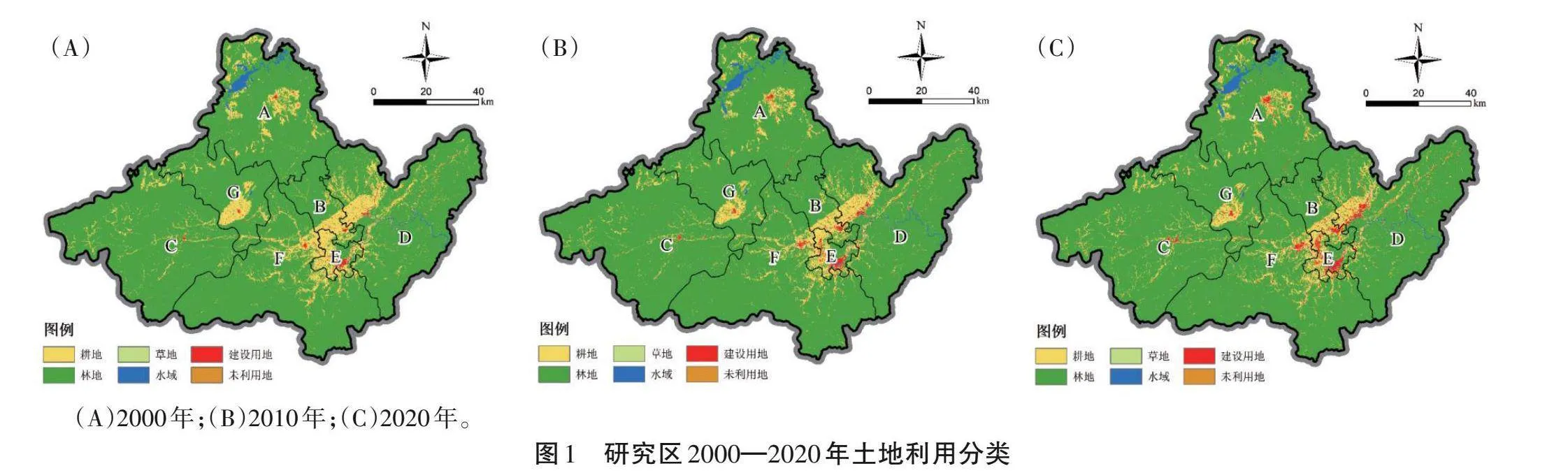

研究區2000—2020年土地利用格局如圖1所示。2000—2020年,研究區主要土地利用類型為林地,高森林覆蓋率決定了其優異的自然環境稟賦,為游客提供了良好的旅游體驗;研究區耕地主要位于各區的建設用地聚集區周圍,主要分布于A、B、D、E和G地區;水域主要為H區北部的T湖,草地與未利用地面積占比較小。從時間維度來看,20年間研究區建設用地增加明顯,由原來的各區已有建成區中心向外拓展,其中A、D、E和F地區建成區增加范圍較大。

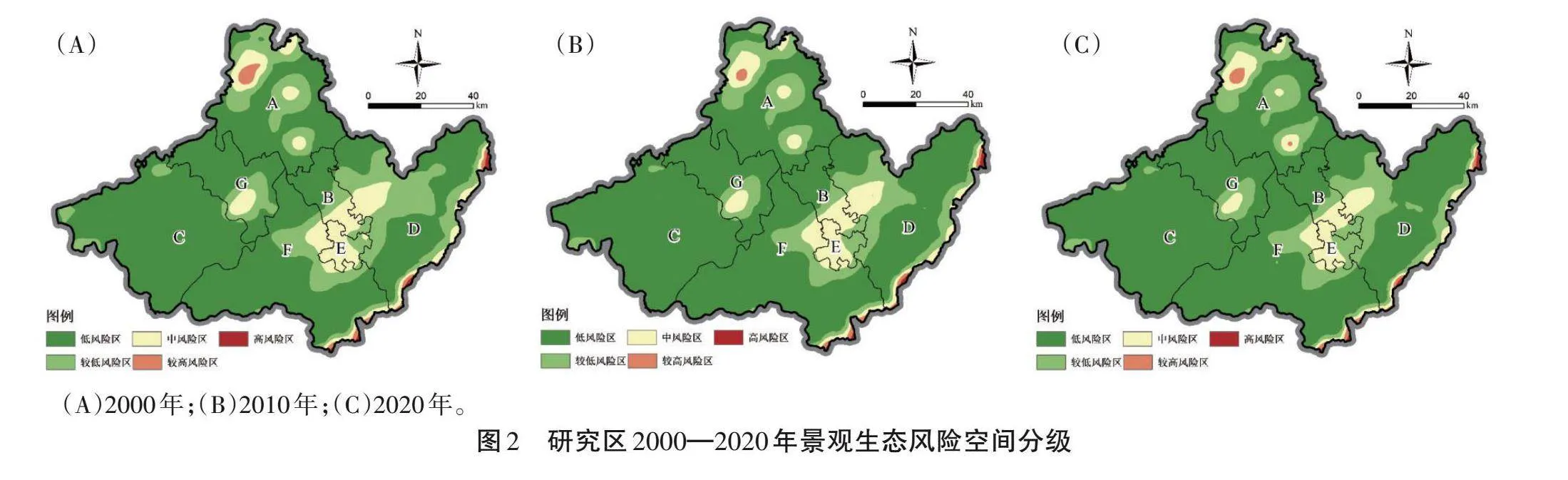

2000—2020年研究區土地利用方式的轉變情況見表1。部分耕地主要轉出地類為林地與建設用地,在前一個10年耕地著重用于補充生態用地,在后一個10年耕地主要用于開發建設;林地面積呈先增后降、總體呈增加趨勢,由8 796.46 km2增加至8 986.83 km2,主要與耕地發生互換;水域面積有所增加。

2.2 景觀生態風險時空演變特征

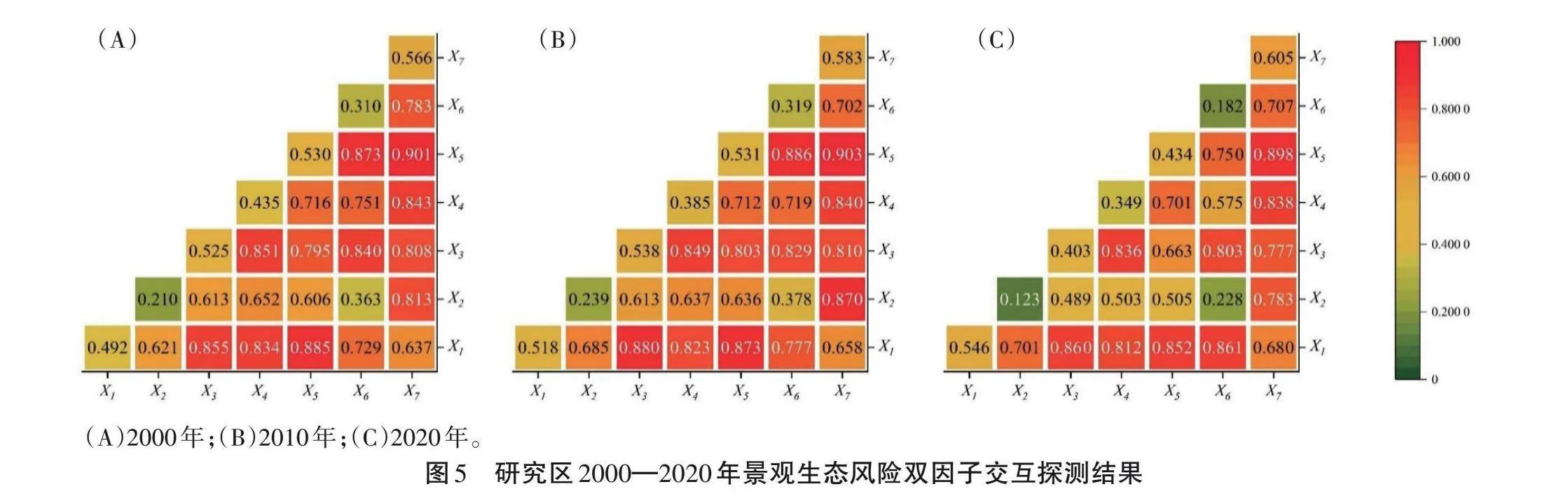

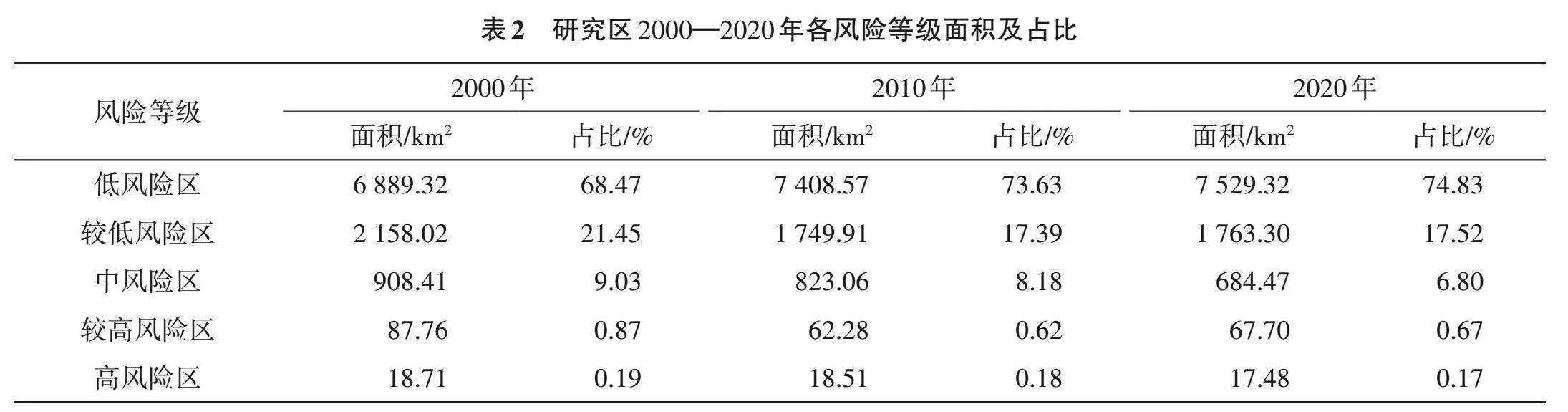

運用克里金法將研究區評價單元的景觀生態風險指數進行空間插值,得出2000—2020年研究區景觀生態風險空間分級(圖2),分級標準按2000年自然斷點法統一劃分,分為低風險區(0.024 68≤ERI)、較低風險區(0.024 68lt;ERI≤0.041 81)、中風險區(0.041 81lt;ERI≤0.067 92)、較高風險區(0.067 92lt;ERI≤0.116 06)和高風險區(ERIgt;0.116 06)。為便于比較分析研究區各時間節點的景觀生態風險時空演變特征,通過面積統計法得出各等級風險的面積及占比和空間疊加法得出風險的空間變動情況。

從整體空間分布來看(圖2),研究區景觀生態風險總體維持在較低水平,但不同等級的風險區空間分異特征明顯,其中低風險區與林地分布具有較高程度的重疊,除境內T湖流域、G地城區,B區、E區、F區和D地集中建設區及研究區東南邊陲外,大部分地區生態系統較為穩定,景觀生態風險等級較低,這些地區以生態保護優先為原則,嚴格限制建設活動,景觀斑塊整體性較強,生態安全得到保障。較高以上風險區面積占比較小,主要位于T湖地區及西南邊陲地區,此類地區由于地類交錯和水域內生性脆弱等致使易誘發生態風險問題。研究區內人類活動較為頻繁的耕地和建設用地集中區風險等級為中度,源于建設用地對周邊地類的干擾及耕地景觀內生性中度脆弱度。從時間維度來看(表2),研究區生態低風險區面積在20年間持續上升,由68.47%上升至74.83%,較低風險區占比則由21.45%降至17.52%,中度及以上風險區面積明顯減少,占比由10.09%下降至7.64%。綜合來看,20年間研究區景觀生態風險呈現逐步改善的趨勢,以生態優先的發展模式進一步鞏固了林地的景觀整體性,減輕了對生態系統的侵擾。

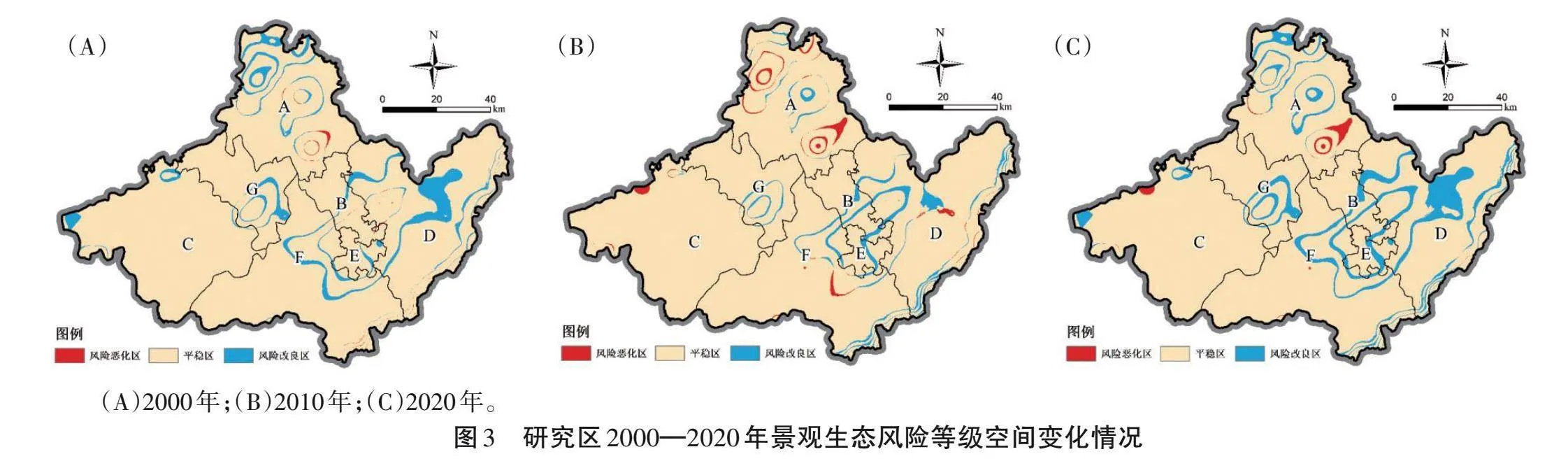

根據景觀生態風險的空間變化來看(圖3),2000—2020年,研究區景觀生態風險等級呈現明顯降低趨勢,降低區域集中在東南部集中建成區、A區T湖外圍、G地建成區周邊和D地中部;風險升高區域位于A區南部及C區北部。按時間維度劃分,0~10年間景觀生態風險降低態勢尤為明顯,第10~20年間T湖中風險區向外略有擴張,A區南部因建設擾動和草地損失度的提高景觀生態風險等級出現上升。總體看來,20年間景觀生態風險的降低主要源于部分耕地被替換為景觀生態穩定性更高的林地與建設用地,研究區合理的生態建設與治理工作使得其生態系統穩定性不斷得到提高。

2.3 景觀生態風險空間自相關

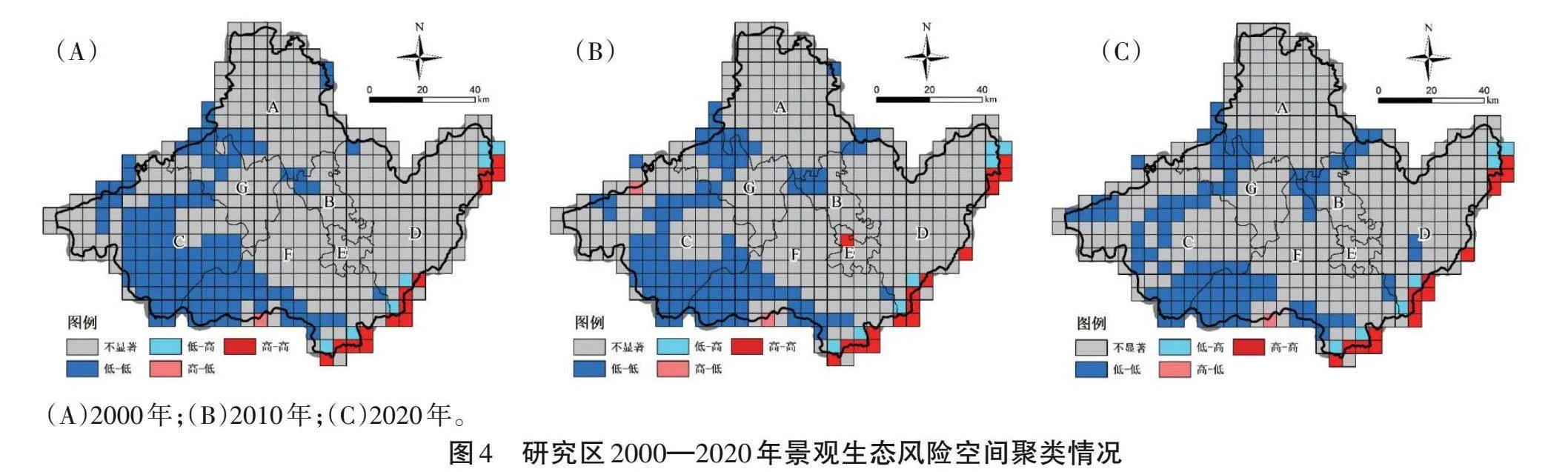

通過計算全局空間自相關和局部空間自相關得出研究區景觀生態風險的空間依賴程度和空間聚集分布情況。由Moran’I可得出,研究區景觀生態風險呈現較弱的空間正相關性,且逐年降低,表明景觀生態風險在空間上的依賴程度下降,與景觀生態風險的好轉情況相對應。由局部空間自相關LISA圖(圖4)可看出,研究區景觀生態風險以“低—低”聚集為主,低值聚集區主要位于C地中部、G地南部和G地北部,這部分區域位于山林腹地,區域景觀類型單一,受人為干擾程度較小。隨著時間的推移,C地南部低值聚集區數量減少,中部低值聚集區數量逐漸增加,原因可能是山林內人類活動不斷增強,對林地產生了一定干擾,中部林地密度提高致使景觀生態風險降低。“高—高”聚集區位于研究區東南邊陲,且數量較為穩定,“低—高”聚集區零星分布于高值聚類區周邊。

2.4 景觀生態風險影響因素

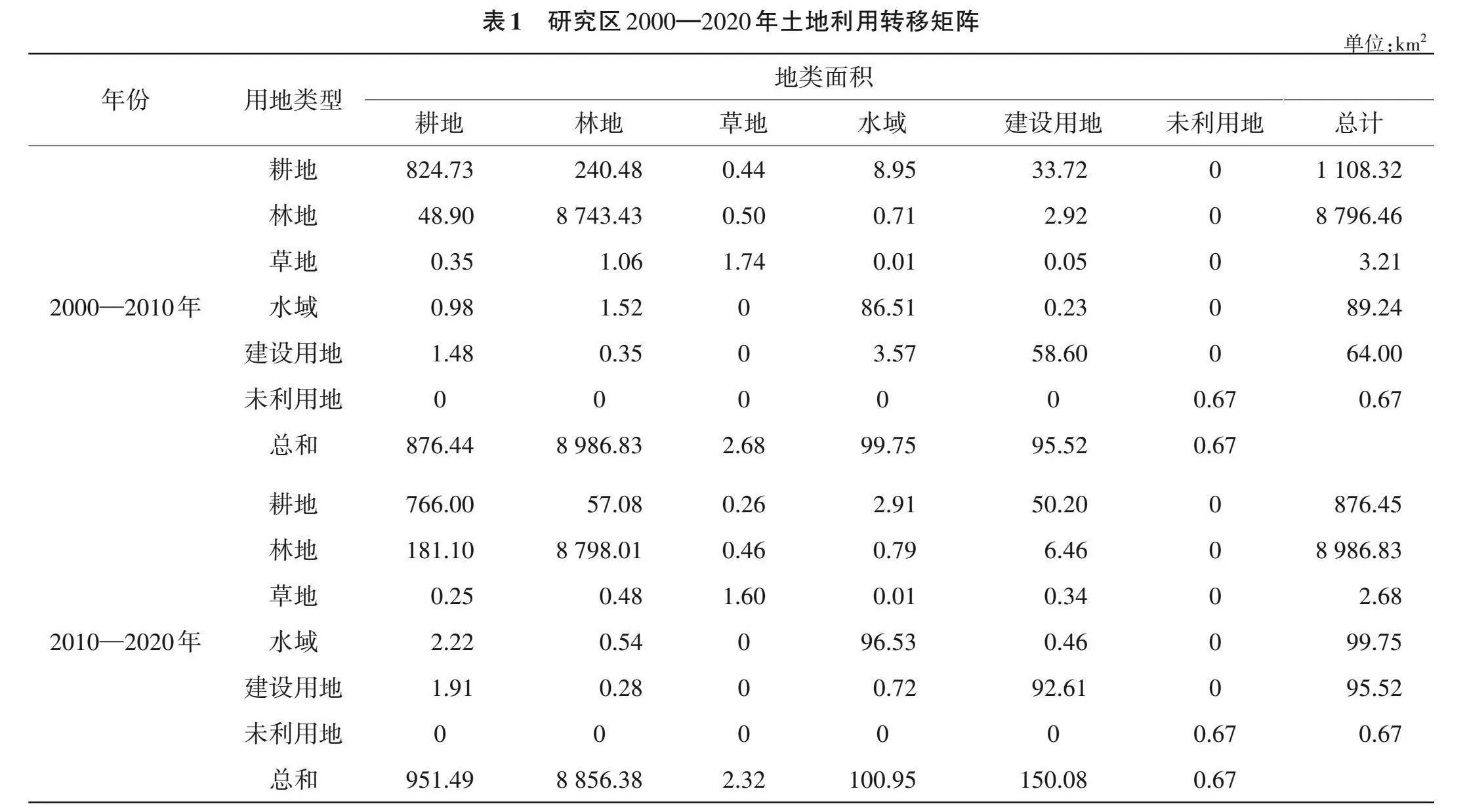

采用地理探測器定量識別研究區景觀生態風險空間分異的影響因素,并判別對景觀生態風險起到關鍵影響的自然和社會因素。由表3可知,GDP、人口密度等社會因素的p值大于0.1,未通過顯著性檢驗,表明社會因素對研究區景觀生態風險未產生明顯影響。其余5個自然因素均通過顯著性檢驗,2000年因子驅動力排名q值為年均溫度gt;坡度gt;NDVIgt;DEMgt;年均降水,研究區植被覆蓋度高,植物種類豐富,受溫度、地形影響較大。2000—2020年因子驅動力排名q值未發生變化,DEM的驅動力隨時間推移逐漸提高,研究區為山區,海拔高,陡坡多,地勢平坦地區受人類開發活動影響其景觀生態風險變動較大;NDVI、年均降水量和坡度的解釋力逐年遞減,這可能源于研究區植被覆蓋率高且較為穩定,人類活動對土地的干擾與投入不斷加大導致影響植被覆蓋的自然因素的影響逐漸降低。

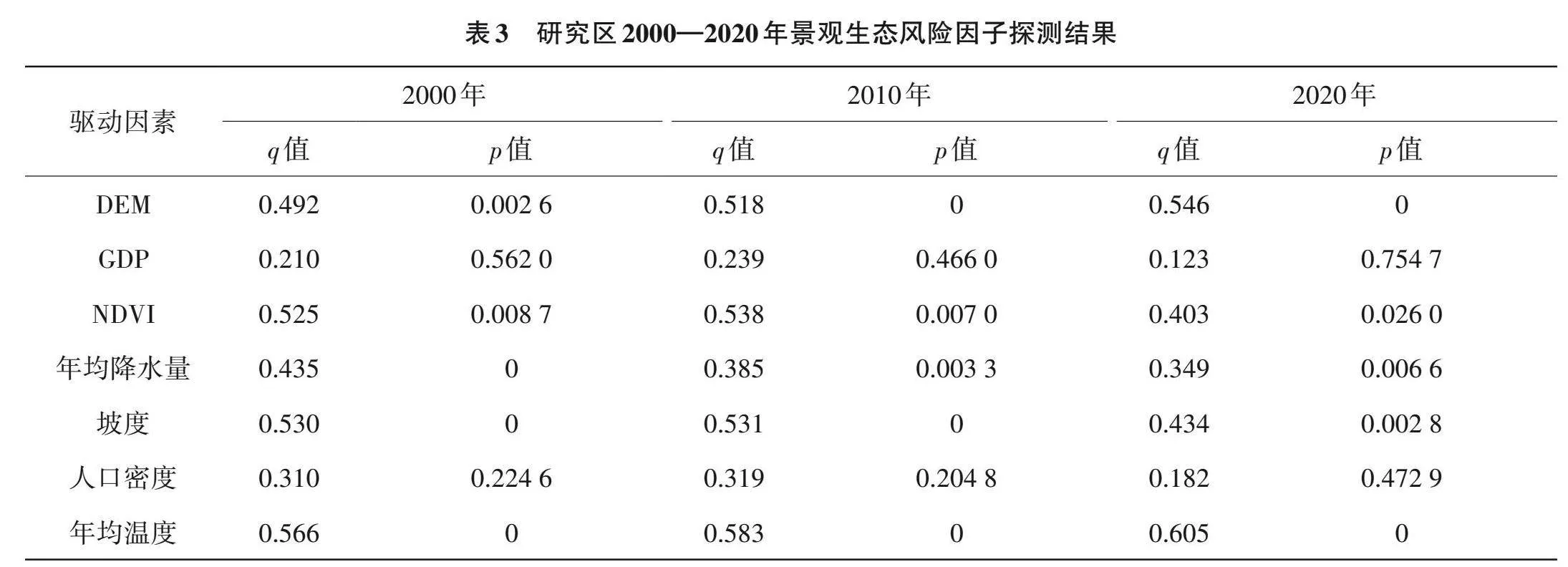

研究區景觀生態風險空間分異的因子交互探測結果如圖5所示,結果顯示,各驅動因子交互時均呈現增強效應,同時具備非線性增強與雙因子增強關系,表明驅動因子間的交互作用可明顯提升對景觀生態風險時空分異的解釋能力,即說明研究區景觀生態風險的空間分異格局是多因子協同作用的結果。其中,自然因子間的交互作用是導致研究區景觀生態風險空間分異的關鍵誘因,2000年驅動力大于0.8的因子交互類型有x1∩x3、x1∩x4、x1∩x5、x2∩x7、x3∩x4、x3∩x6、x3∩x7、x4∩x7、x5∩x6、x5∩x7和x6∩x7,驅動力大于0.7的因子交互類型共有15種;2000—2020年因子間的交互作用在數量上未下降但在強度上有所減弱,兩兩因子交互解釋強度均有不同程度的下降。綜合來看,因子間的交互作用總體呈現減弱趨勢,這與單因子探測中多個因子的解釋力下滑相對應,自然因子間的交互作用解釋力較強,但自然因子與社會因子的交互帶來的解釋力提升明顯高于自然因子間的交互,表明社會因子雖不能獨立對研究區景觀生態風險產生明顯影響,但其與自然因子之間的協同作用是導致景觀生態風險分異的關鍵原因。這表明研究區地形復雜,植被覆蓋度高,人類活動的增強與自然環境變化的交互影響促成了現有景觀生態風險格局。

3 結論與討論

旅游業的快速發展可能致使土地空間格局和生態安全格局在不斷演化和重構,人類活動對景觀格局的改造和區域生態系統造成了明顯影響。通過評估景觀生態風險,厘清景觀生態風險的影響因素,有助于為區域旅游業高質量發展和土地資源合理利用提供理論支撐。基于2000、2010和2020年三期土地利用數據,借助景觀生態風險指數、空間自相關分析和地理探測器等,刻畫了研究區景觀生態風險的時空演變格局,探究了景觀生態風險的自然和社會驅動因素,得出如下結論。(1)2000—2020年,研究區林地和水域等面積得以增加。景觀生態風險整體呈現較低水平,各等級風險的空間分異特征明顯,山林腹地景觀整體性高,發生景觀生態風險的概率低,水域及人類活動強度較高的區域,因景觀內生性脆弱和人類活動擾動等,景觀生態風險處于中度以上水平。20年間研究區景觀生態風險明顯降低,生態系統穩定性不斷提高。(2)研究區景觀生態風險呈較弱的全局空間正相關性,且在20年間正相關依賴程度不斷降低。景觀生態風險的局部空間自相關以位于研究區西南部山林腹地的“低—低”聚集類型為主,且呈減少趨勢,高值聚集區位于研究區東南邊陲地帶。(3)2000—2020年,研究區景觀生態風險的時空分異格局主要由年均溫度、坡度、NDVI、DEM和年均降水量等自然因素決定,且因子兩兩交互均呈現出雙因子交互增強效應。研究區景觀生態風險空間分異是多因子協同作用的結果,自然因子與社會因子交互對景觀生態風險格局產生明顯影響。

研究區依托其豐富的自然風光與歷史人文底蘊成為典型的旅游城市,依托旅游業推進城市經濟發展的本質是促進生態環境和社會經濟的協調發展。旅游業的發展依托良好穩定的生態環境,需劃定“三區三線”,協調土地利用結構和布局,權衡經濟效益與生態環境間的關系,在建設用地集中的B、E地及各縣的旅游片區,做好城市規劃工作,維護城市周邊地帶的景觀整體性,建立綠色生態廊道作為城區與主體生態功能區之間的緩沖。在T湖、H風景區等重要生態保護區加強生態風險監測,依據環境容量和資源承載力嚴格控制開發強度,建立可持續的生態友好的土地管理和景觀維護機制,盡可能降低對生態地類的侵擾,有效提升生態系統的穩定性。

參考文獻

[1] 呂永龍,王塵辰,曹祥會. 城市化的生態風險及其管理[J]. 生態學報,2018,38(2):359-370.

[2] 彭建,黨威雄,劉焱序,等. 景觀生態風險評價研究進展與展望[J]. 地理學報,2015,70(4):664-677.

[3] 趙鵬偉,錢建平,劉佳雷,等.漓江流域景觀生態風險時空演變及風險評價[J].桂林理工大學學報,2024,44(3):520-529.

[4] 沈楊,汪晗,聶鑫. 基于景觀生態風險和生態系統服務價值的海岸帶地區生態修復分區研究:以防城港市為例[J]. 環境工程技術學報,2024,14(3):1066-1076.

[5] 奚世軍,安裕倫,李陽兵,等. 基于景觀格局的喀斯特山區流域生態風險評估:以貴州省烏江流域為例[J]. 長江流域資源與環境,2019,28(3):712-721.

[6] 馬勝,梁小英,劉迪,等. 生態脆弱區多尺度景觀生態風險評價:以陜西省米脂縣高渠鄉為例[J]. 生態學雜志,2018,37(10):3171-3178.

[7] 彭建,徐飛雄,吳見,等. 典型旅游城市生境質量空間分異及其影響機理研究:以黃山市為例[J]. 長江流域資源與環境,2019,28(10):2397-2409.

[8] 朱順順,章錦河,胡歡,等. 旅游發展的生態系統服務價值增值效應研究[J]. 長江流域資源與環境,2019,28(3):603-613.

[9] 鐘莉娜,滕菲菲,李正歡,等. 生態系統服務視域下的旅游導向型城鎮化:框架與展望[J]. 生態環境學報,2020,29(10):2130-2140.

[10] 李志遠,馮學鋼,何靜,等. 中國旅游生態韌性空間關聯網絡結構及其驅動因素[J]. 地理研究,2024,43(5):1146-1165.

[11] 張建國,李晶晶,殷寶庫,等. 基于轉移矩陣的準格爾旗土地利用變化分析[J]. 水土保持通報,2018,38(1):131-134.

[12] 劉春艷,張科,劉吉平. 1976—2013年三江平原景觀生態風險變化及驅動力[J]. 生態學報,2018,38(11):3729-3740.

[13] 呂樂婷,張杰,孫才志,等. 基于土地利用變化的細河流域景觀生態風險評估[J]. 生態學報,2018,38(16):5952-5960.

[14] 王勁峰,徐成東. 地理探測器:原理與展望[J]. 地理學報,2017,72(1):116-134.

(責任編輯:何" 艷)