千年玩意:當(dāng)代陶模非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承與新生

摘" 要:陶模作為一種民間風(fēng)俗藝術(shù)形式已經(jīng)存在了上千年。陶模也稱“泥膜”,是由泥土造型燒制而成。陶模有著悠久的歷史演變,從“磨喝樂”逐步演變成民間器物。文章以民間風(fēng)俗陶模藝術(shù)文化為研究對(duì)象,梳理其起源、演化、興衰和傳播的脈絡(luò),揭示中華陶模所蘊(yùn)含的科學(xué)和藝術(shù)價(jià)值,并揭示其在傳統(tǒng)文化中民間審美與教化的位置。陶模文化是中華傳統(tǒng)文化的重要組成部分,它以獨(dú)特的藝術(shù)形式和豐富的文化內(nèi)涵,反映了當(dāng)時(shí)的社會(huì)生活和民俗文化。應(yīng)當(dāng)傳承和發(fā)揚(yáng)這一獨(dú)特的文化遺產(chǎn),通過深入研究和實(shí)踐創(chuàng)新,讓陶模文化在新時(shí)代煥發(fā)出新的生機(jī)與活力。

關(guān)鍵詞:泥塑;陶模;傳承創(chuàng)新

基金項(xiàng)目:本文系2024年度河南省高校人文社會(huì)科學(xué)研究一般項(xiàng)目“中華陶模文化傳承創(chuàng)新發(fā)展研究”(2024-ZDJH-670)研究成果。

“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”是指被各社區(qū)群體,有時(shí)為個(gè)人視為其文化遺產(chǎn)組成部分的各種社會(huì)實(shí)踐、觀念表達(dá)、表現(xiàn)形式、知識(shí)、技能及相關(guān)的工具、實(shí)物、手工藝品和文化場(chǎng)所。截至目前,中國(guó)已有43個(gè)項(xiàng)目被聯(lián)合國(guó)教科文組織列入非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄(名冊(cè)),位居世界第一。中國(guó)各級(jí)政府及社會(huì)人士,對(duì)各地非物質(zhì)文化遺產(chǎn)也加大了保護(hù)力度,挖掘其中優(yōu)秀的中國(guó)傳統(tǒng)文化內(nèi)涵。“陶模”制作技藝,作為中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn),也受到了眾多學(xué)者的關(guān)注。其中所蘊(yùn)含的文化反映了中國(guó)各個(gè)歷史時(shí)期的社會(huì)生活。在黨中央、國(guó)務(wù)院的高度重視下,我國(guó)的非遺保護(hù)工作逐步走上一條綜合性、整體性的保護(hù)道路[1]。建立了國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化保護(hù)名錄,河南省也建立了省級(jí)非物質(zhì)文化保護(hù)名錄,各地市、區(qū)縣也相應(yīng)建立了不同級(jí)別的發(fā)展和保護(hù)名錄。這一系列的工作表明,非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)和傳承發(fā)展成為我國(guó)文化領(lǐng)域的一項(xiàng)活動(dòng)。

一、中華陶模文化的歷史與內(nèi)涵

(一)陶模的起源與發(fā)展歷程

1.起源于“磨喝樂”崇拜

陶模風(fēng)俗文化的形成與佛教“磨喝樂”的偶像崇拜有極大的關(guān)聯(lián)。佛教為了傳播,和中國(guó)古代傳統(tǒng)習(xí)俗進(jìn)行結(jié)合,迎合大眾群體的文化習(xí)慣和樸素的信仰思想。佛教作為舶來品,其發(fā)展必然會(huì)受到中國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日與文化習(xí)俗的影響。中國(guó)的傳統(tǒng)文化節(jié)日非常豐富,農(nóng)歷七月初七的“七夕”節(jié),也叫乞巧節(jié)。傳說此日“牛郎”和“織女”在鵲橋相會(huì)。乞巧有向“織女”乞求巧智的意思。“七夕”節(jié)源于神話傳說故事,其“乞巧”風(fēng)俗也延續(xù)千余年而不衰。佛教“磨喝樂”的信仰文化與“乞巧”風(fēng)俗的結(jié)合,給七夕節(jié)添加了生殖崇拜的文化色彩。《東京夢(mèng)華錄》中描述:“七月七夕,潘樓街東宋門外瓦子、州西梁門外瓦子、北門外、南朱雀門外街及馬行街內(nèi),皆賣磨喝樂,乃小擔(dān)土偶耳。悉以雕木彩裝欄座,或用紅紗碧籠,或飾以金珠牙翠,有一對(duì)直數(shù)千者,禁中及貴家與士庶為時(shí)物追陪。”[2]中國(guó)古代民眾的宗教觀往往帶有濃厚的功利色彩,對(duì)佛教“磨喝樂”的崇拜也是基于對(duì)“乞巧”“宜男”的愿望。在唐、宋時(shí)期已經(jīng)成為社會(huì)中非常流行的風(fēng)俗,因此“磨喝樂”的形象也成為陶模制作中的重要內(nèi)容來源。受世俗文化的影響,供奉玩賞磨喝樂已成為宋代“七夕”時(shí)“乞巧”的一種節(jié)令性的風(fēng)俗[3]。

2.由“磨喝樂”崇拜到陶模民間風(fēng)俗

“七夕節(jié)”所玩賞、供奉的磨喝樂即是梵文中“磨睺羅”“羅睺羅”的音譯。相傳“磨睺羅”是佛祖“釋迦摩尼”之子,因在母腹七年得名“磨睺羅”或“羅睺羅”,是“覆障”①的意思。“羅睺羅”聰明伶俐,十五歲皈依佛教,其形象后來常被民間用來制作泥偶,滿足民眾的精神寄托與信仰崇拜,逐步演化成“七夕節(jié)”用來“宜男”的偶像。學(xué)者王今棟在《“磨喝樂”考》中有這樣的解釋:古代民眾對(duì)牛郎和織女七月初七在鵲橋一年一度的相會(huì)感到余味無窮和遺憾,進(jìn)而聯(lián)想到悉達(dá)太子得道成為釋迦摩尼佛后,留下他的兒子作為佛身久住人間的說法,因此將人間團(tuán)聚、歡樂幸福的情感寄托于“磨喝樂”的形象上,填補(bǔ)了牛郎和織女七月初七鵲橋相會(huì)又匆匆離別的遺憾情感。由此,“磨喝樂”的形象演化成各式童子造型。無論文獻(xiàn)的記載還是傳世和出土的磨喝樂造型,大多數(shù)是童子手持蓮蓬、蓮花或蓮葉的造型(如圖1)。蓮花代表了吉祥、祥和的意思,童子化身表達(dá)了民眾對(duì)于乞巧和宜男的愿望。《東京夢(mèng)華錄》記載:“小兒須買新荷葉執(zhí)之,蓋效顰磨喝樂。兒童輩特地新妝,競(jìng)夸鮮麗。”吳自牧的《夢(mèng)粱錄》記載:“市井兒童,手執(zhí)新荷葉,效摩睺羅之狀。”宋代時(shí),七夕節(jié)將磨喝樂作為一種吉祥物已經(jīng)成為一種風(fēng)尚,《東京夢(mèng)華錄》里有這樣的記載“悉以雕木彩裝欄座,或用紅紗碧籠,或飾以金珠牙翠,有一對(duì)直數(shù)千者”。

(二)陶模的文化內(nèi)涵與社會(huì)功能

自唐代佛教?hào)|漸以來,陶模兒由佛教“磨喝樂”崇拜,逐步傳播并演化為獨(dú)具特色的益智玩具。陶模兒,在河南地區(qū)部分方言中喚作“táo mènr”,曾作為中國(guó)古代一種傳統(tǒng)的玩具和教具,起源于唐代,興盛于宋代。采用黃河中下游膠質(zhì)黏土與大運(yùn)河泥沙為原料,經(jīng)過和泥、雕刻、合模、燒制等工藝程序制作而成的陶制手工藝品,造型小巧,質(zhì)地樸實(shí);題材形式多種多樣,鐫刻花鳥魚蟲,百態(tài)人物。作為古代民俗文化載體之一,是民俗信仰、風(fēng)俗人情的見證,同時(shí)用來啟迪兒童看物識(shí)事、認(rèn)知社會(huì),具有德范教化的作用,堪稱古代文化傳播的兒童“百科全書”。

1.陶模與陶模兒(táo mènr),從生產(chǎn)工具到兒童玩具

“磨喝樂”朝著世俗多元化的方向發(fā)展,陶模造型從“磨喝樂”偶像信仰逐步演化成具有游戲性、娛樂性的兒童玩具。用于生產(chǎn)“磨喝樂”的工具——“模范”,經(jīng)過形態(tài)與功能上的改進(jìn),成為審美性、教化性、娛樂性很強(qiáng),且傳播面廣的民俗玩具[4]。“模”與“范”皆來自中國(guó)傳統(tǒng)青銅器制作形式(如圖2)。制作器物的母型被稱為“模”,“范”則是模外面的模具,用于澆鑄青銅器。中國(guó)古代勞動(dòng)人民鑄造生產(chǎn)工具大都用陶范,漢王充《論衡·物勢(shì)》:“今夫陶冶者初埏埴作器,必模范為形,故作之也。”隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)繁榮和工藝技術(shù)的進(jìn)步,陶制模范的使用也逐步展現(xiàn)出生活化、藝術(shù)化的特點(diǎn),直至唐宋時(shí)期社會(huì)經(jīng)濟(jì)達(dá)到頂峰,市井文化日益興盛,教育和娛樂兼有的陶模兒最終得到大眾的認(rèn)可并廣為傳播,承擔(dān)起啟蒙教化的作用。據(jù)《東京夢(mèng)華錄》記載,唐宋時(shí)期,每年的七夕節(jié),無論是達(dá)官顯貴,還是平民百姓,都用一種陶制童子“磨喝樂”來供奉牛郎、織女,借此來實(shí)現(xiàn)“乞巧”和多子多福的愿望。隨著民間的傳播與功能的拓展,兩宋時(shí)期的陶模兒,已經(jīng)由單一的節(jié)日禮品演變?yōu)閼?yīng)用廣泛的兒童玩具。

2.從陶模玩具到兒童教育的教具

受儒家傳統(tǒng)思想熏陶,中國(guó)古代對(duì)兒童的文化教育便十分重視,這一系統(tǒng)教化的過程被稱為古代蒙學(xué)。其中最基礎(chǔ)的內(nèi)容就是識(shí)文斷字、德育思想和認(rèn)知自然,在兩宋時(shí)期達(dá)到了頂峰。受到宋代重文輕武思想影響,文教的地位被格外提高。新型教具的出現(xiàn),突破傳統(tǒng)書籍的限制,為文教活動(dòng)在民間的普及提供了工具,陶模兒在這個(gè)過程中起到了至關(guān)重要的作用。

宋代陶模藝術(shù)作為一種載體,成為文化交流傳播的工具,有著鮮明的民族性與教化性[5]。陶模兒特殊的藝術(shù)形式生動(dòng)承載了廣泛的文字與圖像題材,其包羅萬象的創(chuàng)作內(nèi)容涵蓋了傳統(tǒng)故事、神話傳說、人物形象、自然景觀、生活常識(shí)、民間藝術(shù)等諸多方面,對(duì)兒童的德育教化、自然認(rèn)知、素質(zhì)培養(yǎng)等方面起到重要的啟蒙作用。陶模兒取材容易、工藝簡(jiǎn)單,擁有快速傳播復(fù)制的特點(diǎn),降低了教育門檻,文化教育活動(dòng)從傳統(tǒng)的貴族階級(jí)下沉到寒門百姓家中,為文化的普及提供了物質(zhì)基礎(chǔ)。

二、當(dāng)代陶模非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承現(xiàn)狀

(一)傳承人與傳承方式

當(dāng)代陶模非物質(zhì)遺產(chǎn)文化的傳承人,是這項(xiàng)文化遺產(chǎn)能夠得以延續(xù)的核心力量。他們多數(shù)身懷絕技,對(duì)陶模的制作工藝有著深刻的理解和精湛的技藝。這些傳承人通常來自陶模制作的世家,或是經(jīng)過長(zhǎng)期的學(xué)徒生涯,深得師傅真?zhèn)鳌K麄兊膫鞒蟹绞剑扔袀鹘y(tǒng)的家族傳承、師徒傳承,也開始逐漸嘗試現(xiàn)代化的教學(xué)手段。

1.家族傳承:在許多陶模制作的家庭中,技藝往往是從一代傳到下一代。家族成員從小就接觸陶模制作,通過觀察和實(shí)踐,逐漸掌握家族獨(dú)特的制作技藝和秘方。這種傳承方式確保了技藝的純正性和家族特色。

2.師徒傳承:這是一種更為廣泛的傳承方式。資深的陶模藝人會(huì)挑選有潛力的學(xué)徒,通過長(zhǎng)時(shí)間的教導(dǎo)和實(shí)踐,將技藝傳授給他們。師徒傳承不僅注重技藝的教授,還強(qiáng)調(diào)對(duì)陶模文化的理解和尊重。

3.現(xiàn)代化教學(xué)手段:隨著科技的發(fā)展,一些傳承人開始利用視頻教程、在線課程等現(xiàn)代化教學(xué)手段來傳授陶模制作技藝。這種方式能夠突破地域限制,讓更多人有機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)陶模制作。

(二)傳承中的困境與挑戰(zhàn)

1.人才斷層:隨著老一輩傳承人的老去,新一代的傳承人數(shù)量并不足以接替他們的位置。許多年輕人對(duì)陶模制作缺乏興趣,或者因?yàn)樯顗毫Χx擇其他更有經(jīng)濟(jì)回報(bào)的職業(yè)。這導(dǎo)致陶模技藝的人才斷層,嚴(yán)重威脅到這項(xiàng)文化遺產(chǎn)的延續(xù)。

2.市場(chǎng)萎縮:隨著現(xiàn)代生活方式的改變,陶模制品的市場(chǎng)需求逐漸減少。傳統(tǒng)的陶模制品在日常生活中的實(shí)用性降低,更多地被視為藝術(shù)品或收藏品。市場(chǎng)需求的減少直接影響到傳承人的經(jīng)濟(jì)來源和陶模技藝的傳承動(dòng)力。

3.缺乏創(chuàng)新:傳統(tǒng)的陶模技藝需要與時(shí)俱進(jìn),只有融入現(xiàn)代審美和實(shí)用元素,才能吸引更多年輕消費(fèi)者的關(guān)注。然而,目前陶模行業(yè)在創(chuàng)新方面仍顯不足,產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制作方式相對(duì)陳舊,難以激發(fā)市場(chǎng)的新需求。

4.保護(hù)政策不足:雖然政府已經(jīng)出臺(tái)了一系列文化遺產(chǎn)保護(hù)政策,但在陶模非物質(zhì)遺產(chǎn)文化的具體保護(hù)上仍顯不足。政策的執(zhí)行力度和覆蓋范圍需要進(jìn)一步加強(qiáng),以確保陶模技藝得到有效保護(hù)和傳承。

(三)陶模文化在當(dāng)代社會(huì)的認(rèn)知度

1.公眾了解程度有限:盡管陶模技藝具有深厚的歷史底蘊(yùn)和藝術(shù)價(jià)值,但大多數(shù)人對(duì)它的了解僅限于表面。很多人甚至從未聽說過陶模這一非物質(zhì)遺產(chǎn)文化,更別提對(duì)其制作工藝和歷史背景有深入的了解。

2.媒體宣傳不足:在當(dāng)今信息爆炸的時(shí)代,媒體的宣傳對(duì)于提高公眾對(duì)陶模文化的認(rèn)知度至關(guān)重要。然而,目前關(guān)于陶模技藝的媒體報(bào)道和宣傳相對(duì)較少,這限制了陶模文化在公眾中的傳播和影響力。

3.教育普及不夠:學(xué)校是普及陶模文化的重要場(chǎng)所。然而,目前大多數(shù)學(xué)校對(duì)于陶模技藝的教育普及并不夠重視。很少有學(xué)校開設(shè)相關(guān)的課程或活動(dòng)來介紹和推廣陶模文化,這使得年輕一代對(duì)陶模技藝的了解和興趣逐漸減弱。

三、陶模非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的創(chuàng)新發(fā)展策略

(一)傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代科技的結(jié)合

1.陶模非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的制作與玩法——“三法九藝”

陶模選用黃河流域特有的紅膠泥為原材料,先用可塑性強(qiáng)的材料,如木、玉、牙、石等,雕刻出所需的母型模范,再用和好的泥覆蓋母模范壓印成型[6]。通過煉泥、塑形、雕刻、燒制、合模等方法將各時(shí)代典型的動(dòng)植物、建筑、傳統(tǒng)故事、傳奇人物等內(nèi)容以圖形的形式呈現(xiàn)在陶制模具上,通過孩童的交換、市集的交易等方式達(dá)到文化的交流與傳播。

經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn)研究,總結(jié)傳統(tǒng)的陶模制作工藝,走訪非遺傳承人,形成一套系統(tǒng)的陶模制作流程,暨“三法九藝”。“三法”為制泥法、塑模法和傳戲法,從“三法”中提煉九個(gè)制作工藝流程,分為采、醒、煉、雕、燒、翻、合、換、焙九個(gè)步驟,合稱為陶模兒的“三法九藝”。

(1)“采”

采集黃河河床的優(yōu)質(zhì)膠泥和大運(yùn)河的河底沉積泥沙,以最佳配合比初步融合。

(2)“醒”

將配比完成的陶泥曬干去除小石子、小樹枝等雜質(zhì),加水?dāng)嚢柽^濾,靜置一段時(shí)間使其充分吸收水分。

(3)“煉”

用手工的形式,以摔、錘、揉、和等手法鍛煉陶泥,使陶泥達(dá)到最佳塑形狀態(tài)。

(4)“雕”

先進(jìn)行陶模造型及題材構(gòu)思設(shè)計(jì),再通過3~4次反復(fù)的手工雕刻,精修完成陶模的原型陽模塑形。

(5)“燒”

將精雕完成的原型陽模放入窯中燒制,窯中溫度控制在900~1100攝氏度,連續(xù)燒制24小時(shí)后,自然冷卻成型。

(6)“翻”

將鍛煉好的陶泥調(diào)整至適當(dāng)大小,平整緊實(shí)地貼合在燒制好的原型陽模上,翻制碗狀陰模,并將翻印的陰模放入窯中,燒制成型。

(7)“合”

取適量陶泥填充至陰模中,手工壓實(shí)完成合模,批量脫出完整成品陽模后,再進(jìn)行品相的揀選。

(8)“換”

將自己批量制作的重復(fù)陶模兒與伙伴進(jìn)行交換,或以猜模、關(guān)撲等形式進(jìn)行游戲。

(9)“焙”

將換得的陶模兒泥坯高溫焙干,如放置在爐火、烤箱等設(shè)備中,或直接進(jìn)行日曬自然風(fēng)干。

陶模兒的玩法多種多樣,其核心圍繞著“制”與“換”兩種模式。其中“制”強(qiáng)調(diào)的是兒童的動(dòng)手制作能力,通過“撒尿和泥”的動(dòng)手過程,培養(yǎng)孩童間的協(xié)作能力;“換”則著重強(qiáng)調(diào)不同陶模兒之間的互換與交流,從最基礎(chǔ)查漏補(bǔ)缺式的互換,逐步衍生出“猜模兒”“賭模兒”等多情節(jié)互動(dòng)的玩法。

2.陶模非物質(zhì)文化遺產(chǎn)制作中的數(shù)字雕塑工藝的運(yùn)用

陶模傳統(tǒng)制作工藝中的“雕”需要技藝高超的手工藝人根據(jù)陶模原型進(jìn)行設(shè)計(jì)與造型,利用刻刀等工具手工雕刻而成。在陶模的制作和傳播過程中,無形提高了制作的技術(shù)門檻和經(jīng)濟(jì)成本。傳承傳統(tǒng)陶模雕刻工藝的同時(shí),嘗試運(yùn)用新的數(shù)字雕刻工藝,利用現(xiàn)代設(shè)計(jì)理念與設(shè)備進(jìn)行精雕細(xì)刻。ZBrush數(shù)字雕塑的建模過程正是高度模仿傳統(tǒng)雕塑的制作過程[7]。在陶模的題材開發(fā)與設(shè)計(jì)中,引入ZBrush設(shè)計(jì)軟件:一個(gè)數(shù)字雕刻和繪畫軟件。利用ZBrush軟件進(jìn)行陶模原型的創(chuàng)作,軟件打破了以往點(diǎn)、線、面的三維建模方式,能夠使模型的設(shè)計(jì)者更加自由地發(fā)揮自己的藝術(shù)想象力。此軟件支持建模過程中隨時(shí)調(diào)整曲面細(xì)分?jǐn)?shù)量,實(shí)時(shí)全面的觀察模型效果。利用數(shù)字建模完成后,隨后再利用數(shù)字浮雕機(jī)或者3D打印技術(shù)完成原型制作。

(二)陶模文化與現(xiàn)代設(shè)計(jì)的融合

1.中原地區(qū)代表性建筑題材

(1)玲瓏塔

玲瓏塔位于河南省中原市原陽縣原武鎮(zhèn),又稱為徽塔、雁塔。該塔建造于北宋,約公元1105年,屹立至今已九百余年。玲瓏塔是一座極富有漢民族特色的樓閣式磚塔建筑,造型優(yōu)美,體現(xiàn)了古代勞動(dòng)人民的建筑藝術(shù)與智慧。該塔于2015年被列為全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

(2)七世同居坊

七世同居坊位于河南省中原市飲馬口十字向東二百米路北,建造于清代道光年間,距今一百八十余年,是清代道光皇帝聽聞臣子趙珂家七輩沒有分家,家庭和睦,特準(zhǔn)許修建七世同居坊以光耀后代。該牌坊為青石砌筑的仿木結(jié)構(gòu)建筑,高大宏偉,雕塑圖案精美,體現(xiàn)出清代石刻匠人的高超工藝水平,已被列為河南省省級(jí)文物保護(hù)單位。

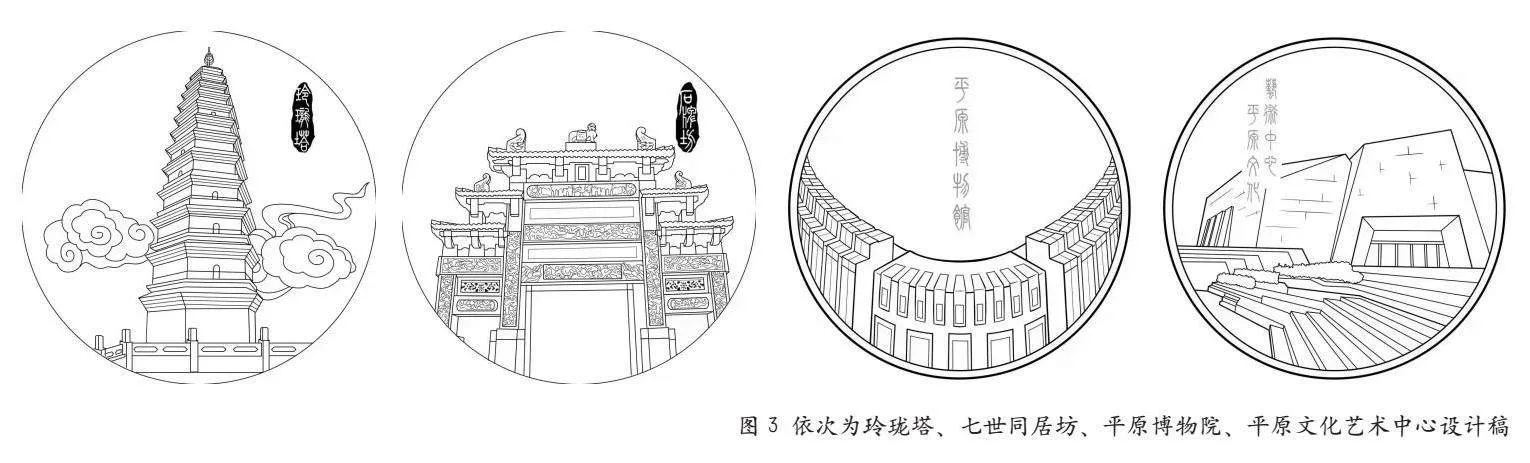

(3)平原博物院與平原文化藝術(shù)中心

平原博物院與平原文化藝術(shù)中心位于河南省中原市東區(qū)核心區(qū),分別建造完成于2011年、2014年,是新時(shí)期按照城市發(fā)展需求建造的兩座公共建筑,它們?cè)煨透骶咛厣讶怀蔀橹性貥?biāo)性建筑(如圖3)。

2.中原地區(qū)傳說和優(yōu)秀民俗故事

挖掘傳統(tǒng)文化的傳說和歷史故事,繪制制作了《太公封神》《共工治水》《張蒼算術(shù)》《毛遂自薦》四幅設(shè)計(jì)手稿作品。

(1)太公封神

太公封神的故事以周武王伐商、姜太公封神為背景,發(fā)生在河南省中原市獲嘉縣同盟山。在同盟山上建有封神堂、設(shè)立有姜子牙塑像,右手高高舉起打神鞭,造型威武。因此獲嘉縣也被譽(yù)為“華夏封神之地,中國(guó)白神之鄉(xiāng)”。由太公封神故事衍生出的“金龍馬皮鞭”用于祭祀類舞蹈馬皮舞,也被列為河南省民族民間文化保護(hù)工程第一批名錄。2011年,中央電視臺(tái)《科學(xué)探秘》欄目組拍攝并播出了紀(jì)錄片《巨鞭奇舞》,講述的就是此種舞蹈。

(2)共工治水

共工治水的故事發(fā)生在河南省輝縣市,共工是我國(guó)早期的治水英雄,也被譽(yù)為我國(guó)最早的“水神”,與伏羲、神農(nóng)并列為“三皇”之一,是中華文明始祖之一。在《左傳》《國(guó)語》《呂氏春秋》《列子》《淮南子》《資治通鑒外紀(jì)》等文獻(xiàn)中均有記載。共工治水的方法是“堵”,“堵”不如“疏”,所以共工屢次治水,水還是會(huì)泛濫成災(zāi),因此共工治水最后都遭到了失敗。但共工治水起到了蓄水灌溉的作用,為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來了好處。共工治水的精神是中華文化的寶貴財(cái)富,開中國(guó)歷史上治水的先河,也為后來的大禹治水提供了大量寶貴經(jīng)驗(yàn)。

(3)張蒼算術(shù)

張蒼是西漢時(shí)期陽武縣人(今河南省原陽縣),生于公元前256年,死于公元前152年,官至丞相,封北平侯。張蒼也是中國(guó)歷史上著名的數(shù)學(xué)家,他校正了《九章算術(shù)》,推動(dòng)中國(guó)古代數(shù)學(xué)體系的形成。他作為天文歷算家,制訂了漢代第一個(gè)律歷。他作為古代少有的長(zhǎng)壽之人,養(yǎng)生之術(shù)也造福了后人。張蒼如何在戰(zhàn)亂不斷、分合無常的歷史中成為一個(gè)“全能型人才”[8],其人生經(jīng)歷反映出歷史上的政治、社會(huì)變遷是值得后人研究的。

(4)毛遂自薦

毛遂自薦作為一個(gè)成語,最早出現(xiàn)在西漢·司馬遷《史記·平原君虞卿列傳》。毛遂自薦指毛遂自我推薦跟隨平原君前往楚國(guó)游說。后比喻自告奮勇或自己推薦自己擔(dān)負(fù)重任做事情。含褒義;在句中一般作謂語、賓語、定語[9]。河南省原陽縣師寨鎮(zhèn)小路莊村成為毛遂故里,這里有毛遂墓,還建設(shè)有自薦亭、毛遂大殿及石碑多通,有毛遂出山、毛遂拉塔、毛遂鍘草、毛遂灌醋等神話傳說的壁畫,另有毛遂崗(墳)等紀(jì)念遺跡,現(xiàn)被列為中原市重點(diǎn)文物保護(hù)單位(如圖4)。

3.姓氏文化圖騰系列

中國(guó)姓氏是雕刻有中華民族歷史的一枚印章,深刻地印在每一位中國(guó)人的心上[10]。中原地區(qū)作為中華文明、中華民族發(fā)祥的源頭,中華文明的姓氏文化之根,絕大部分也分布在中原地區(qū)。河南省姓氏文化資源十分豐富,早在1995年河南省便成立了“中原姓氏歷史文化研究會(huì)”,并創(chuàng)辦了以研究姓氏文化為主要內(nèi)容的期刊《歷史文化研究》。河南的專家學(xué)者也對(duì)姓氏文化進(jìn)行考察和研究,出版諸多關(guān)于姓氏尋根的著作。如謝鈞祥、王大良先生主編的《源于河南千家姓》,王大良先生主編的《百家姓尋根探秘叢書》《中國(guó)大姓尋根與取名》,鄭秀桂等先生主持編寫的《百家姓書系》等。追本溯源、尋根問祖是中華民族的傳統(tǒng)美德,項(xiàng)目組以姓氏文化為設(shè)計(jì)元素,挖掘姓氏中的文化,依據(jù)篆體等古字體的字形經(jīng)過變形,設(shè)計(jì)出姓氏文化圖騰系列陶模作品。中國(guó)姓氏圖騰圖形的創(chuàng)新設(shè)計(jì)對(duì)現(xiàn)有的姓氏圖騰設(shè)計(jì)進(jìn)行總結(jié)提煉,融入創(chuàng)新元素及姓氏的起源、歷史、內(nèi)涵、故事傳說等文化釋義,賦予姓氏圖騰全新的視覺形象[11]。以陶模為載體,設(shè)計(jì)姓氏圖騰系列陶模作品,既應(yīng)用和推廣了陶模非物質(zhì)文化,也對(duì)繼承和發(fā)揚(yáng)中華姓氏文化、堅(jiān)定文化自信有深遠(yuǎn)的意義(如圖5)。

(三)陶模文化教育與普及的路徑

1.義務(wù)教育階段的研學(xué)活動(dòng)

陶模作為非物質(zhì)文化遺產(chǎn),需要更多的人來傳承。義務(wù)教育階段學(xué)校進(jìn)行校本課程的開發(fā),在校內(nèi)成立陶模社團(tuán),讓小學(xué)生親手觸碰和制作陶模。定期舉辦陶模知識(shí)講座,讓更多的學(xué)生認(rèn)識(shí)陶模,并喜歡上制作玩耍陶模。小小的陶模蘊(yùn)含著巨大力量,在電子產(chǎn)品和游戲流行的現(xiàn)代社會(huì),學(xué)生早已習(xí)慣了各種電子產(chǎn)品,給低齡學(xué)生帶來的是注意力的分散和眼睛視力的下降。推廣陶模文化,可以使義務(wù)教育階段學(xué)生在一定程度上接觸到自然材料;精選的正向能量陶模題材,可以使學(xué)生在增長(zhǎng)見識(shí)的同時(shí),“潤(rùn)物細(xì)無聲”地受到新時(shí)代中國(guó)精神的洗禮。文化求真,德育向善,藝術(shù)向美,項(xiàng)目組以陶模兒作為媒介,增進(jìn)民眾對(duì)陶模傳統(tǒng)文化藝術(shù)的理解,增益青少年的傳統(tǒng)文化教育。

2.高等教育階段的學(xué)術(shù)交流活動(dòng)

為了更好傳播和推廣陶模非物質(zhì)文化遺產(chǎn),聯(lián)合高等院校開展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。對(duì)高等教育階段的推廣與義務(wù)教育階段有很大的不同。在義務(wù)教育階段,主要是介紹各種陶模造型題材背后的故事,傳遞優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和新時(shí)代精神,以認(rèn)識(shí)和“玩”陶模為主。與高等學(xué)校和高等教育階段的學(xué)生進(jìn)行交流,不但要領(lǐng)會(huì)陶模的文化意義,更要在“做”陶模上進(jìn)行推廣,開發(fā)新的造型與題材,甚至對(duì)陶模進(jìn)行再設(shè)計(jì),與當(dāng)?shù)匚幕嘟Y(jié)合,開發(fā)文化衍生品和文創(chuàng)產(chǎn)品。

四、案例分析:陶模文化傳承與創(chuàng)新實(shí)踐

(一)傳統(tǒng)陶模工坊的轉(zhuǎn)型與發(fā)展

在傳統(tǒng)手工藝領(lǐng)域,陶模工坊一直占據(jù)著重要的地位。然而,隨著時(shí)代的變遷和市場(chǎng)需求的變化,傳統(tǒng)陶模工坊面臨著轉(zhuǎn)型與發(fā)展的迫切需求。陶模兒藝術(shù)館是非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人李源鑫先生聯(lián)合中原有禮文化創(chuàng)意研究院合作建立的陶模非物質(zhì)文化遺產(chǎn)藝術(shù)館,該藝術(shù)館由傳統(tǒng)陶模工坊轉(zhuǎn)型而來。該館坐落于河南省新鄉(xiāng)市,占地面積約450㎡,是集陶模兒藝術(shù)品陳列、古法技藝研究、非遺技法傳習(xí)教學(xué)、陶模文創(chuàng)產(chǎn)品品牌化研發(fā)等功能于一體的綜合場(chǎng)所。

該館的陳展以陶模兒的歷史發(fā)展沿革為主線,以各歷史時(shí)期陶模藝術(shù)品的特點(diǎn)造型分類,分為“陶制模具與陶模兒的聯(lián)系”“宋元明清及近代陶模兒作品”“新中國(guó)時(shí)期陶模兒作品”和“當(dāng)代陶模兒傳承發(fā)展”四個(gè)展廳,系統(tǒng)陳列了項(xiàng)目組收藏的各歷史時(shí)期的陶模兒藝術(shù)品三百余件,為各時(shí)期民俗文化研究提供了實(shí)物材料。通過陶模研究者和設(shè)計(jì)者的努力,還在不斷進(jìn)行陶模造型和題材的創(chuàng)新創(chuàng)作,目前已累積百余件作品。

(二)陶模文化在文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)中的融合

1.“千年玩意”品牌的策劃

非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的興衰取決于民眾的接受程度,特別是青年群體是否接受它。如果陶模非物質(zhì)文化遺產(chǎn)能夠吸引年輕人的目光,那就能贏得未來,煥發(fā)新的生機(jī)。為了讓更多的人認(rèn)識(shí)陶模非物質(zhì)文化遺產(chǎn),也為了讓廣大的年輕人更能接受,對(duì)陶模的特點(diǎn)進(jìn)行歸納和總結(jié),創(chuàng)設(shè)“千年玩意”的陶模品牌。“千年”意味著陶模這一事物傳承了上千年的時(shí)光;“玩意”本意指某種有趣味的物件或者玩具,在這里可以代表陶模這樣一種“好玩”的物件。以“千年玩意”為主題,能夠更好地傳播陶模非物質(zhì)文化,對(duì)陶模更好地進(jìn)行包裝,不但有了深厚的文化內(nèi)核,也有了契合年輕人的時(shí)尚追求。在大力發(fā)展文化和旅游融合的趨勢(shì)下,以此為主題,衍生出各種與當(dāng)?shù)匚幕嗳诤系奈膭?chuàng)產(chǎn)品和伴手禮也成為自然的事情,對(duì)當(dāng)?shù)匚幕l(fā)展與社會(huì)經(jīng)濟(jì)都是有益的嘗試(如圖6)。

2.文創(chuàng)產(chǎn)品“益智文教玩具”開發(fā)

以陶模為基礎(chǔ)載體,在題材和圖形形式上進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計(jì),融入當(dāng)代流行元素。將社會(huì)主義核心價(jià)值觀與中國(guó)傳統(tǒng)文化、優(yōu)秀歷史建筑遺產(chǎn)與現(xiàn)代建筑、新式科技與大國(guó)重器、歷史名人與動(dòng)漫等內(nèi)容進(jìn)行形象再造,形成適合當(dāng)代青少年群體的流行文化創(chuàng)意產(chǎn)品。形式上依然保留陶模陰陽模具的傳統(tǒng)形式,開發(fā)嘗試現(xiàn)代材料,如不銹鋼、錫、陶泥等材料,讓這一傳統(tǒng)游戲形式更好地在青少年群體中傳播。配合時(shí)尚的包裝設(shè)計(jì)和具有新意的活動(dòng)推廣,必然會(huì)受到廣大青少年的歡迎。優(yōu)秀的文創(chuàng)游戲產(chǎn)品,可以讓青少年在玩耍的同時(shí),潛移默化受到優(yōu)秀文化和正向價(jià)值觀的熏陶(如圖7)。

五、結(jié)論:小陶模蘊(yùn)含大文化,講好中國(guó)故事

在千年流傳的陶模非物質(zhì)遺產(chǎn)中,我們不難發(fā)現(xiàn)一個(gè)深刻的真理:小陶模蘊(yùn)含大文化。這不僅僅是因?yàn)樗休d了古老的手工藝智慧和獨(dú)特的審美觀念,更是因?yàn)樗澈笏淼闹腥A優(yōu)秀傳統(tǒng)文化與中國(guó)時(shí)代精神的融合與傳承。陶模不僅是一種手藝,更是一種對(duì)美好生活的追求和向往,體現(xiàn)了中國(guó)人對(duì)和諧、平衡、自然的深刻理解。這種理解,正是中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的核心所在。然而,陶模的傳承并非一成不變。在當(dāng)代社會(huì),它不斷與時(shí)俱進(jìn),融入了更多的現(xiàn)代元素和創(chuàng)新思維。這種變革與創(chuàng)新,正是中國(guó)時(shí)代精神的體現(xiàn)。我們不再滿足于簡(jiǎn)單的復(fù)制和模仿,而是力求在傳承中發(fā)展,在發(fā)展中傳承,使陶模這一非物質(zhì)遺產(chǎn)煥發(fā)出新的生機(jī)與活力。通過陶模,我們可以更好地理解和感受中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和中國(guó)時(shí)代精神的獨(dú)特魅力,從而更好地講好中國(guó)故事,傳遞中國(guó)聲音。

注釋:

①佛教解釋“覆障”,第七識(shí)有四惑,四根本煩惱嘛:我癡、我見、我慢、我愛,因?yàn)檫@四個(gè),障礙我們的圣道沒有辦法現(xiàn)起。

參考文獻(xiàn):

[1]黃永林,鄧清源.中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)學(xué)形成的歷史背景與學(xué)科定位[J].民俗研究,2021(5):5-13,158.

[2]孟元老.東京夢(mèng)華錄[M].北京:中國(guó)商業(yè)出版社,1982.

[3]魏躍進(jìn).磨喝樂的演變與宋代陶模風(fēng)俗[J].開封教育學(xué)院學(xué)報(bào),2008(1):34-37.

[4]劉晨,李麗莉.河南漯河出土宋金陶模玩具古人掌心上的童趣[J].大眾考古,2014(8):54-58.

[5]魏躍進(jìn).宋代陶模藝術(shù)的啟蒙教化功能[J].藝術(shù)教育,2008(1):105,99.

[6]魏躍進(jìn).宋代陶模的藝術(shù)特征、文化內(nèi)涵和審美意味[J].裝飾,2005(8):34.

[7]楊明.數(shù)字雕塑在雕塑教學(xué)與創(chuàng)作中的作用[J].蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào),2019(1):64-65.

[8]董平玉.百年歷史變遷的見證者—張蒼研究[D].曲阜:曲阜師范大學(xué),2017.

[9]王俊.讀成語·識(shí)天下 走進(jìn)中國(guó)傳統(tǒng)文化時(shí) 機(jī)篇1[M].北京:開明出版社,2015:101-103.

[10]袁義達(dá).中國(guó)姓氏對(duì)傳統(tǒng)文化和血緣尋根的影響[J].福建省社會(huì)主義學(xué)院學(xué)報(bào),2012(4):4-6.

[11]王孝林.中國(guó)姓氏圖騰圖形創(chuàng)新設(shè)計(jì)及文創(chuàng)應(yīng)用研究[D].蘇州:蘇州大學(xué),2022.

作者簡(jiǎn)介:

段靜鵬,碩士,新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院講師。研究方向:室內(nèi)設(shè)計(jì)、美術(shù)與環(huán)境設(shè)計(jì)教育。

李慶雪,碩士,新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院助教。研究方向:教育理論、教育技術(shù)與實(shí)踐。