老城居住性街巷空間更新策略探究

摘 要:居住性街巷作為老城區的核心,面臨著現代社會快速發展帶來的多重挑戰。這些街巷的更新改造,涉及傳統文化的傳承、居民生活環境的改善以及街區活力的培育等多個層面。以北京方家胡同為例,圍繞居住性街巷如何適應社會進程這個核心問題,嘗試探索具體的更新設計方法。

關鍵詞:居住性街巷;空間優化;社區參與;文化傳承

一、研究背景概述

(一)居住性街巷空間的概念

根據城市公共空間的功能、形態、位置等特征,可將其劃分為多種類型。其中,居住性街巷空間作為一種獨特的公共空間類型,以生活功能為主,同時兼具交通等功能,是一種復合型的城市街巷。這些街巷不僅是居民日常生活的主要場所,還融合了當地居民的生活方式、社會特征以及都市風貌。居住性街巷空間不僅反映了一個城市的歷史風貌,而且保存了城市最核心的肌理和空間記憶,它們是城市與居民之間不可或缺的紐帶。

(二)老城居住性街巷空間的現狀

居住性街巷的發展與保護是國內外人居環境研究領域高度關注的話題。當前,中國的社會建設與發展已經由以往的增量擴張階段轉向存量提質的新時期,在這一背景下,城市空間的構建正日益聚焦于以人民為中心、以市民需求為導向,致力于提升市民的獲得感和幸福感,這已成為城市更新的核心目標。隨著社會的不斷進步,老城居住性街巷的基礎設施逐漸老化,難以跟上現代生活服務設施的更新步伐,導致居民的生活水平和生活效率受到影響。人們迫切希望他們的生活環境能夠與社會的整體發展同步,實現街巷的整潔、空間資源的更新、文化特色的增強,以及對城市的認同感和自豪感的提升。因此,堅持“保護歷史文化風貌、改善人民生活”的理念,不斷提升老城居住性街巷的精細化管理水平,探索營造更加舒適宜人的生活環境,是當下需要思考的問題。

(三)城市更新

城市更新是針對城市中已經不適應現代化城市社會生活的地區進行必要的、有計劃的改建活動,其是當前城市發展中一個緊迫且備受關注的議題。中國科學院院士常青認為,城市更新需要理念和途徑的更新,應從“除舊布新”向“因舊而新”轉變,從“開發性更替”向“適應性再生”轉變。這種更新理念注重保留、改造、拆除和拼接,倡導新舊共生,尋求區域間的協同發展。

(四)老城居住性街巷空間更新的必要性

在我國,眾多城市正積極推進老舊社區的改造和更新工作,但在日益單一化的空間中,人們發現公共活動空間的匱乏與物質生活環境的完善形成了鮮明對比,這種矛盾讓人們開始懷念那些充滿人情味的傳統街巷,懷念那里融洽的鄰里關系,以及對居住空間的認同感和自豪感。在這樣的背景下,老城居住性街巷空間更新成了城市更新中不可或缺的一環。

二、老城居住性街巷空間的更新目標

(一)激發街巷活力

以人性化的方式規劃老城居住性街巷空間,提高街巷的通行能力和人們的生活品質。街巷空間的更新不僅僅在于優化交通動線,還要提供舒適的戶外環境。在過去的街巷建設中,人們往往把注意力集中在提高交通的利用率和便利度上,忽略了街巷自身內在的復雜性,導致街道活力不足。為此,應加速構建具有人文活力的街巷空間,從單一滿足道路運輸的功能轉向提高街巷綜合品質。

(二)完善基礎設施

加大對居住性街巷基礎設施的建設力度,以群眾的實際需要為起點,優化民生設施,打造15分鐘社交圈,增強街巷內部生活活力,增加設施數量,提高居民的生活質量、便利程度和幸福感。

(三)營造良好氛圍

與城市道路相比,居住性街巷更多地承載著人們休閑散步、觀光休憩、觀察市井萬物的生活功能,因此對其的更新改造應更注重保留居民的慢生活方式與街巷文化。過度開發、過度機械化會使街道失去原有的文化韻味,給街區營造和諧的空間環境帶來一定的弊端。應合理開發街巷內部的歷史文化,打造老城特色街巷肌理,使人們能更好地感受老城生活的魅力。

三、北京方家胡同概述與更新

面臨的挑戰

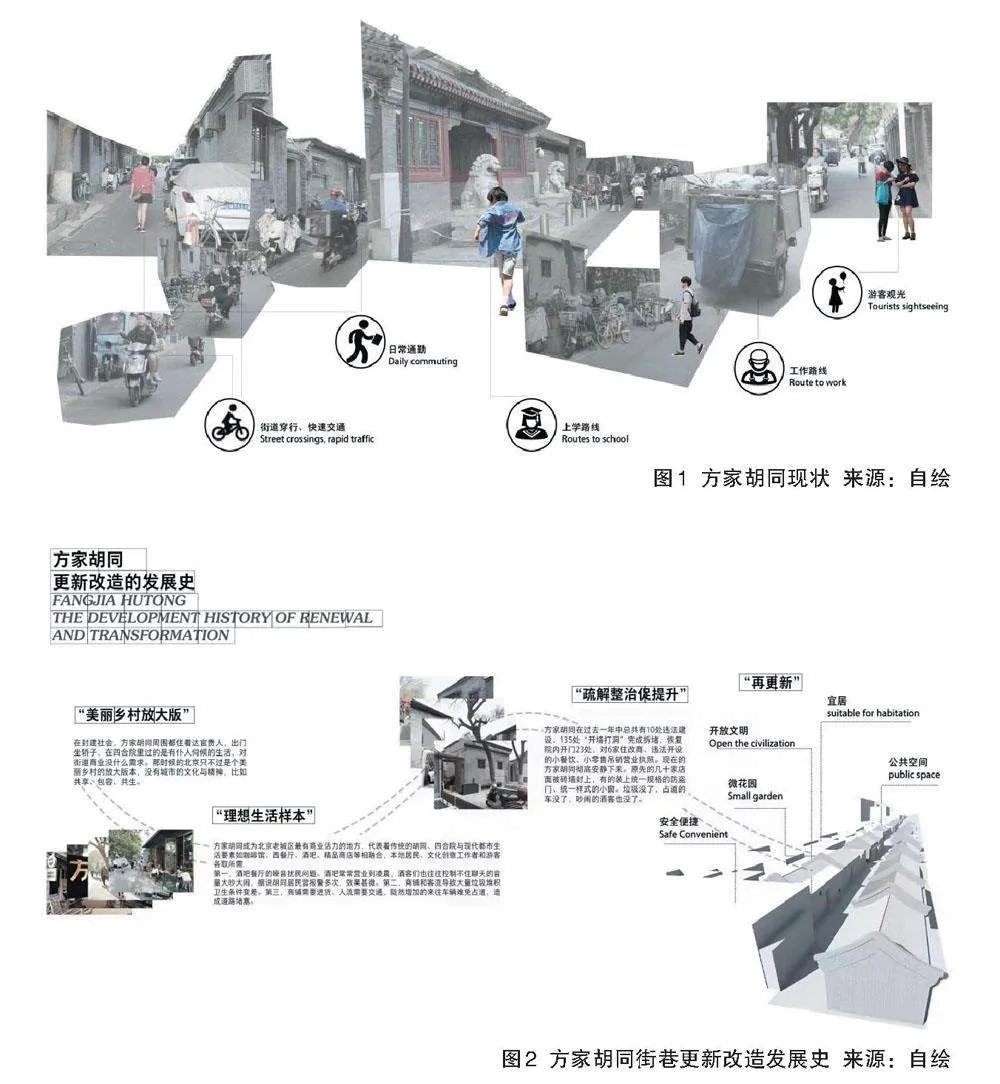

方家胡同位于北京東城區安定門街道辦事處域內,呈東西走向,東起雍和宮大街,西止安定門內大街,南有支巷通交道口北三條,北與公益巷、青炭局胡同、馬園胡同相通,全長676米,寬7米(圖1)。

(一)背景概述

1.歷史文化背景

明人所著的《京師五城坊巷胡同集》中,記錄著方家胡同在明朝時屬崇教坊。相傳明萬歷年間,有位官員名叫方逢時,此人才智過人,功勛卓著。他家位于此巷,胡同便因之而得名。在清代,該地區屬鑲黃旗,但此地沿襲了原名。胡同里路北有清代的循郡王府,今天的方家胡同小學在其西邊。方家胡同小學原為京師公立第十七高等小學,是一所百年老校。著名作家老舍曾在這里任校長。方家胡同46號是北京第一機床廠原址,其也是北京工業史上重要的“機床基地”。

2.場地現狀

據之前的統計,方家胡同公共空間總面積約5 000平方米,其中,1 200平方米被用來停放車輛,3 000平方米為道路。此外,樹池和各種雜物占據了500平方米,只有300平方米左右的地方可以勉強算成公共空間,但也堆滿了各種邊角料,充斥著空調外機、電箱、燈桿等各種設施。街巷中存在空間局促、用地復雜、風貌破損等問題,可用空間十分有限,占用胡同道路停車的現象十分嚴重。

2017年,北京市全城啟動“疏解整治促提升”專項行動,其間,方家胡同成為“封墻堵洞”的重點整治對象。通過“封堵”計劃,方家胡同的街道界面恢復了歷史風貌,多家店鋪的商業空間進行了騰退,將空間歸還給居住功能,保障了居民的日常生活和正常休息,同時街道的公共空間也得到了完善。現如今,轉型后的居住性街巷漸漸出現了違建、擁堵、亂停車等問題,正侵蝕著街巷的風韻。街道不但擁堵,交通秩序也顯混亂。雖街巷統一性和整潔度提高了,但對于居民的生活質量提升度不足。

(二)更新歷程

方家胡同的更新歷程主要分為三個階段(圖2):第一,引入新業態時期。2009年,原為北京機床廠的方家胡同46號院,經改造轉型成為文化創意產業園,吸引了眾多商業和藝術工作室入駐,形成了具有“胡同798”之稱的文化新地標。第二,疏解整治時期。2017年4月,《首都核心區背街小巷環境整治提升三年行動方案》正式啟動。2017年5月,安定門街道正式啟動方家胡同的“十無”示范街巷整治工作,重點針對胡同內存在的90處開墻打洞行為進行集中整治,還包括對居住環境的全面改善,使當地的基礎設施和公共活動設施得到了相應的完善和升級。第三,整改后。2017年的更新是恢復原有生活樣態的修復工作,僅僅從居住的角度出發,忽略了街巷的活力。更新后,街巷客流量明顯減少,原本自然形成的多樣化文化和商業氛圍遭到破壞,街巷失去了獨特的空間特色和文化吸引力,未能充分展現城市的包容性。

方家胡同經歷了歷史的變遷和一系列更新活動,如今展現出整潔有序的街巷面貌,可是這種整潔似乎“犧牲”了一定的街巷活力。一個充滿活力的街巷對于社會、文化、經濟等多個層面的發展至關重要,它們相互促進、相得益彰,共同推動空間環境的改善、經濟的繁榮、社會關系的和諧以及歷史文化的傳承。

(三)更新面臨的挑戰

第一,道路擁堵混亂。隨著生活條件的改善和城市化進程的加快,街巷逐漸暴露出一些交通問題。例如,機動車輛占用非機動車道和人行道,導致非機動車和行人的活動空間遭受擠壓,影響了居民的出行安全。第二,臨街設施配備不足。居住性街巷是居民日常生活的核心區域,需要配備完善的服務設施,以滿足居民的基本生活需求。然而,目前方家胡同中超市、菜店和便利店的數量不足,規模較小,給居民的日常生活帶來了諸多不便,影響了他們的生活質量。第三,街巷風貌協調性差。在垂直交界處,設施的擺放顯得雜亂無章。非機動車隨意停放在道路邊,以及居民占用街巷空間等現象,都影響了街巷的整體美觀和秩序,進而影響了人們對街巷空間的感知和體驗。

四、老城居住性街巷空間的更新策略

(一)社區參與,推動美育

將社會美育植入街巷空間,通過空間設計、藝術創作、社區參與的有機融合,激發街巷空間活力,提升周邊居民的生活質量,增強城市功能性,讓居民在日常生活中感受美的存在。實現共同設計、共同建設、認養維護,使居民實現從使用者到建設者的身份轉化,在充分尊重場地現狀和文化的基礎上,利用美育的柔性介入,逐步實現“綠色微更新”。在推動全民美育的過程中,將美育理念與街巷建設及治理緊密結合,通過推廣公益廣告和美化公共空間,提升街巷的美學價值。

(二)交通系統的合理配置

交通系統的合理配置是城市發展中的關鍵一環,其目標是構建一個既快捷又安全的交通網絡。這包括提高公共交通的使用頻率,鼓勵步行和自行車出行,并逐步發展城市的慢行系統,以營造成熟的街巷空間。居住性街巷的規劃應在微觀層面上進行,其重點不在于將街巷簡單轉變為城市道路,而是在保持老城街巷的慢生活特色的同時,打造交通微循環系統。此外,考慮到街巷內部道路權屬問題較為復雜,經常出現不同交通方式之間的路權沖突,需要科學劃分車道,確保機動車與非機動車有效分離。

(三)歷史文化元素的保護與融合

北京作為歷史文化名城,在時代的洪流中見證了無數變遷,不同時代的文化和多民族文化的交融在這里留下了深刻的印記。街巷、傳統建筑等元素,都是北京獨有的文化符號。在這里,無論是一座飽經風霜的老房子,一棵彎曲生長的古樹,還是街頭小巷傳來的叫賣聲,都能喚起人們深深的共鳴和回憶。它們不僅代表著北京古城的歷史,也映照著北京人民的生活軌跡。因此,保護當地的歷史和人文資源,維護其整體風貌,強化北京獨特的胡同肌理,保護古樹名木,保持歷史和人文的完整性與真實性,是設計師不可推卸的責任。可以利用街巷空間打造文化探訪路線,采用由點到線、由線到面的方式,將老城居住性街巷中豐富多彩的人文景觀串聯起來,從而有效地傳承和弘揚老城的文化和歷史。

(四)生態環境的改善與提升

改造老城居住性街巷的景觀,提升植物的豐富度、綠化空間的形態多樣性和景觀的連續性,對于改善街巷的微氣候和微環境至關重要。《北京城市總體規劃(2016年—2035年)》明確要“加強城市修補,堅持‘留白增綠’,創造優良人居環境”,并提出了“恢復性建設”的概念,強調了對老城整體保護和復興的重視。居住性街巷不僅是城市街巷骨架的靈魂,還是連接院落單元、街區單元與城市空間的重要紐帶。打造社區微花園、家門口的景觀小品、窗臺的綠色植物等,不僅能美化居住環境,而且可以在潛移默化中影響居民的美學觀念。

綜上所述,老城居住性街巷的更新仍受到社會各界的廣泛關注。此類空間不僅承載著當地居民的生活方式,還蘊含著深厚的歷史文化及文脈記憶,然而現有的改造活動往往忽視了這一點。本文從城市更新理念出發,以北京老城方家胡同為例,提出了更新原則,并探索了研究空間的更新策略,希望能為之后的老城居住性街巷保護與更新提供一定參考。

參考文獻:

[1]劉晗.北京老城西四北地區街巷空間品質提升研究[D].北京:北京建筑大學,2020.

作者簡介:

孔泑涵,中央美術學院建筑學院科研助理。研究方向:風景園林。