國保單位胡里山炮臺維修項目探究之二

摘 要:廈門胡里山炮臺始建于清光緒二十二年,是國內保存最為完整的近代炮臺之一,是全國重點文物保護單位。近年來,我們多方籌集經費分批次對文物進行全面修繕,筆者計劃選取個別有代表性、可借鑒項目研究說明以供參考。胡里山炮臺歷史建筑較多,由南向北,依次由戰坪區、兵營區、后山區三個部分組成,其中官廳作為炮臺的指揮中心具有重要的歷史價值。因歷史上的多次損毀和改建,官廳現狀已與原貌有較大差別。文章根據不同歷史時期的圖像資料追溯了其形象的基本變化脈絡,并對清代遺存的《廈門湖里山炮臺全圖》及其標注尺寸進行分析研究,基本廓清了官廳的原狀與基本構造。通過對現場遺存和歷史圖紙資料的反復比對,驗證了復原推想的準確性。

關鍵詞:胡里山炮臺;歷史圖紙;官廳;原狀

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2024.22.008

1 胡里山炮臺及歷史圖紙資料

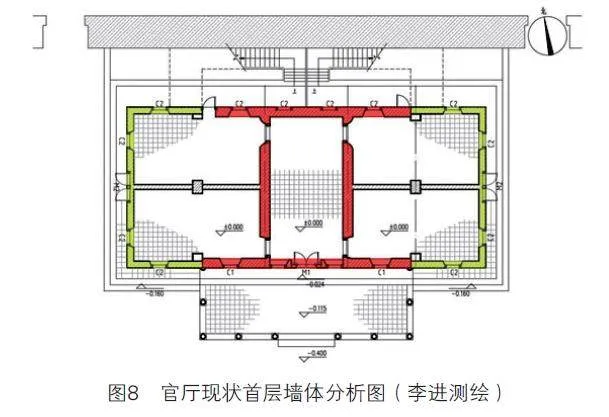

胡里山炮臺是國內保存最為完整的十九世紀炮臺之一,整體由南向北分為站坪區、兵營區和后山區三部分,歷史格局清晰,各部分主要建筑基本保存完整。而且頗為珍貴是,有一張繪制于19世紀末的《廈門湖里山炮臺全圖》(圖1)①存世,現存中國國家圖書館,其圖反映的炮臺格局基本可以與現狀達成一一比對的效果,是研究胡里山炮臺歷史沿革的重要參考資料。該圖采用中國傳統的輿圖繪制模式,上南下北,主要表達建筑平面關系,但繪制方式近乎軸測圖,大體視角類似由西北向東南鳥瞰。圖面淡彩設色,并對每個建筑貼紅簽以繕寫主要尺寸。這種貼簽的方式既屬于輿圖繪制手法,又與清代官方營造繪圖模式類似。圖紙整體繪制規范,大體可認定該圖是呈給朝廷審閱或存檔的一張官方圖紙,其傳遞的信息十分豐富。

2 官廳變遷基本脈絡

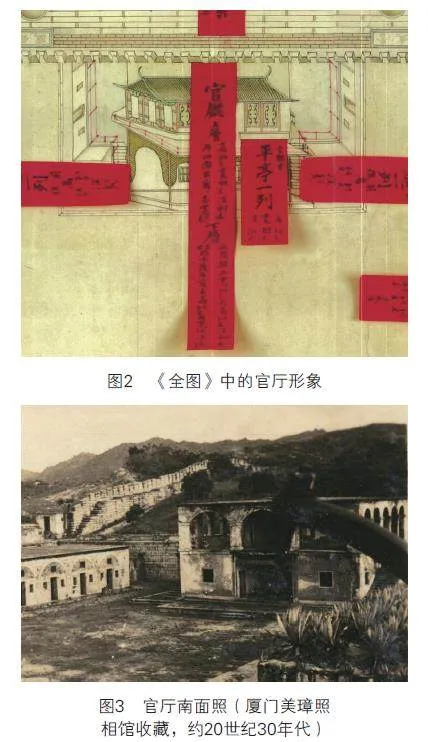

官廳(圖2)位于胡里山炮臺兵營區的北部,占據整個炮臺的核心位置,是官員作戰指揮和議事、閱練軍士的場所。比對前述歷史圖紙資料,官廳是整個炮臺建筑中形象變化最大的,其歷史演變信息也存在一些缺環,但大體變遷脈絡較為清晰。大體是從坡頂到平頂,從二層樓到一層房,然后又恢復成二層樓的變遷過程。下文將追溯官廳歷史中存在的圖像信息作為節點參照,簡述其變化脈絡。

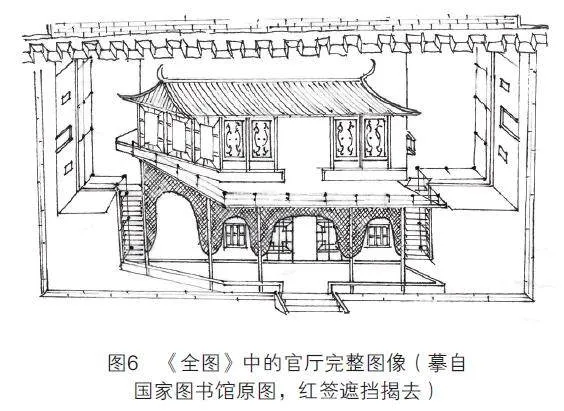

2.1 清末初建二層坡頂

清代圖紙《廈門湖里山炮臺全圖》(后文簡稱《全圖》)中繪制的官廳為面闊三間的二層閣樓,上層為傳統木結構建筑,飛檐翹角,前出平臺,下層帶有敞廊,兩側建有平頂護房,背后緊靠城墻,形成內院。該圖中最明顯的特點即官廳為二層,且上層為坡頂的官衙樣式。關于官廳始建的形象,只有全圖這一處圖像資料,其他相關文字資料有不同說法,但有些信息缺乏嚴謹的出處,或者其記述本身便語焉不詳,如說官廳初建為一層平頂云云,姑不備錄。

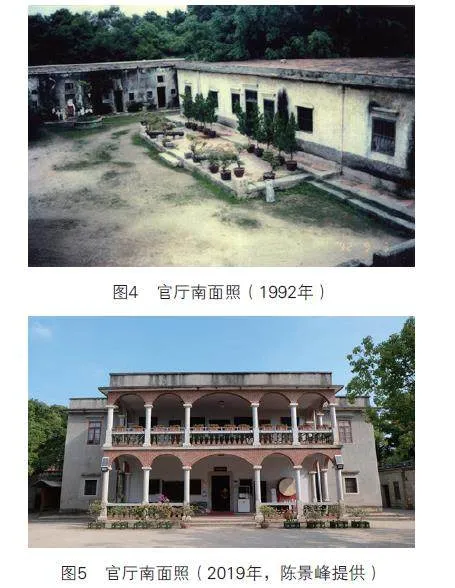

2.2 民國改建二層平頂

經指認一張約攝于20世紀30年代的老照片(圖3)客觀地反映了官廳的歷史形象,其為一座二層平頂的樓房。從細節觀察,似為殘狀,但比之《全圖》所示衙門造型已有許多不同。其他的文字資料有民國初年加蓋二層或1928年戰后重建二層等說②,未見原始記載史料,但與官廳變化脈絡并不沖突,有一定參考價值。

2.3 改建為一層平頂

如按始建順序往下搜索圖像資料,目前只能追溯到中華人民共和國成立后的。一張1992年的照片(圖4)顯示,官廳已改為單層的五間平房,頂部鋪以紅磚。有說官廳于1938年被毀再度重建,是否建成一層?最終結果如此,但拆改時間節點尚不清晰。

2.4 1996年重建二層平頂

現官廳為1996年重建效果。據介紹,1996年的改造參照了當地老人的回憶,按所謂民國年間造型復建,在單層房屋上增加了二層,上下均為五間,前出三間敞廊。現官廳(圖5)為磚混結構,內部為展廳和小型影院,首層部分墻體、臺基以及后側城墻上尚有一些遺留的歷史痕跡可尋。

3 歷史圖紙信息轉譯

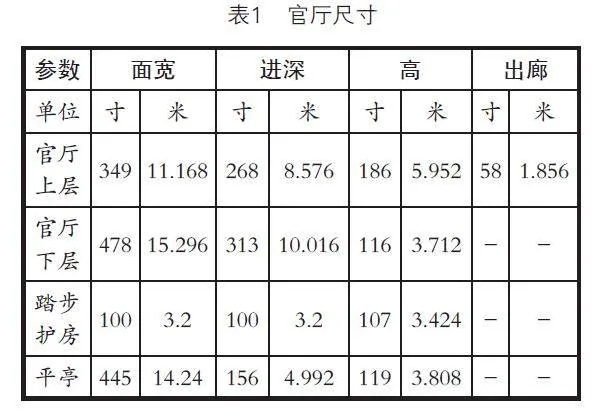

目前未見可靠的官廳早期歷史照片,官廳始建面貌只能參照《全圖》(圖6)。從表達的完整度上看,《全圖》類似一張描繪建成效果的定稿。通過對部分現存建筑和細節的對照,圖紙與實物吻合度較高,畫面形象也較為準確。就其中的官廳形象而言,傳達了很多建筑原狀信息,很值得分析梳理,但畢竟因繪畫手法的局限,個別尺寸和建筑關系還存在一定不確定性。圖紙中的官廳紅簽使用“算籌”③的數字表達方式,將其轉譯成漢字,主要信息如下:

“官廳上層,高一丈八尺六寸,寬三丈四尺九寸,深二丈六尺八寸,外四面出廊,各寬五尺八寸。下層,三間排共寬四丈七尺八寸,內高一丈一尺六寸,深三丈一尺三寸,左右踏步護房二間,各高一丈零七寸,內寬一丈,深一丈。”

“官廳前平亭一列,高一丈一尺九寸,寬四丈四尺五寸,深一丈五尺六寸。”

再將其按清末“1寸=0.032米”計,則得出表1。

紅簽上的尺寸數據基本勾勒出建筑的整體規模,將上述尺寸作為基本參照,搭建簡模,外觀如圖7所示。模型中有幾點不確定的構造關系逐條說明如下。

①上層屋頂形式,歷史圖紙中表達較模糊,從閩南清末以來建筑常見外觀看,似應為歇山做法較常見。如為四坡頂,則西式做法更為常見。

②上層出廊尺寸是否含在通面闊之內?如廊深在通面闊之內,則屋身面闊只有233寸(7.456米),作為三間建筑未免太小,一間則太大,而如將廊深算在面闊之外,則通面闊達到465寸(14.88米),與下層面闊478寸(15.296米)基本吻合,較為合理。上層通進深384寸,略大于下層進深313寸(10.016米),但下層前出平亭,上層前檐柱落在平廊梁上仍可實現。當然,即便如此,所復原的出廊效果與《全圖》所繪形象還是有一些差別的,圖紙上似乎完全沒有體現廊子的存在。

③兩側護房尺寸如按《全圖》中所示100寸(3.2米)面闊和進深無法滿足平面關系,或為記錄有誤,或所言為室內尺寸或軸線尺寸,未包含外墻厚度。所以在模型中適當將面闊尺寸加大,方可與現地形關系吻合。

④護房前的踏跺與前部建筑的關系,《全圖》所畫較為混亂,具體踏步起步位置在平亭和一層山墻的什么位置不易確定。模型中將起步位置定在平廊后部,與下層面闊墻體取平,其踏跺坡度基本合理。后比對約攝于20世紀30年代老照片,發現官廳雖外觀已變,但護房前的踏跺仍在,并與筆者根據《全圖》所推斷的一致(細節見圖3、圖7)。此處亦可見官廳外觀變化的脈絡,并反證《全圖》的可信性。

4 官廳遺存調查

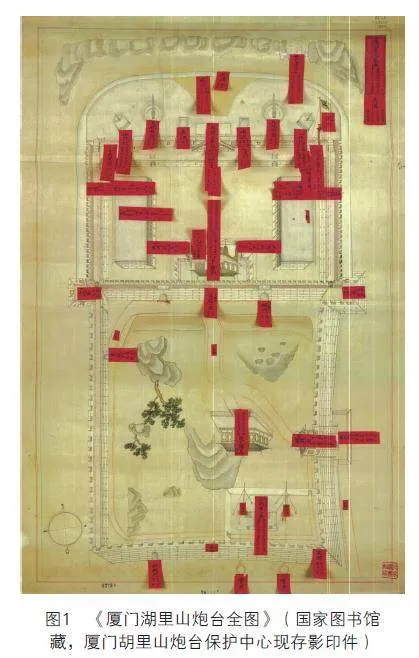

現存官廳為1996年重修的,具體拆改過程不詳,現場勘查的一些歷史痕跡如下:

①首層室內墻體(圖8)在中間三間的位置均較厚,兩梢間變薄,中間三間墻體為清代初建墻體的可能性較大。現明三間的臺基也高于兩側梢間,更說明了最早為三間平面的事實。

②首層臺基邊沿石料較舊,而且帶有炮臺建筑特有的弧形線腳,個別還有剔鑿的卯口(可能為后做)。其邊界從兩梢間徑直向北直抵城墻,似與清代原建的護房邊界相應。

③城墻上有東、西兩組密排孔洞,其位置與清代護房房頂標高大體一致,推測可能與護房屋架有關,可能護房為磚木平頂房,密楞屋頂,城墻上的孔洞為護房楞木入墻卯口。

通過對上面資料和實物的對比分析,《全圖》中所示圖像基本可以成立,與現場遺存也存在對應信息。如現存的歷史痕跡所示,初建為三間平面,而且后部兩側建有護房的可能性也較大,這些信息都與《全圖》基本一致。

5 《全圖》準確性旁證

由于目前沒有發現官廳始建時期的歷史照片,這對于原貌推想的準確性提出挑戰。現有推論主要是依據全圖信息來分析,雖然從20世紀30年代和1992年的老照片看,所示遺存均與全圖的原初形象沒有沖突,可以作為輔證,但全圖的可靠性還有必要進一步解釋,否則所有的推想均有空中樓閣之嫌。

重新審視全圖可以發現,全圖的貼簽形式與傳統繪圖習慣一致,且全部用“丈、尺、寸”作度量單位。但所示尺寸卻多有畸零,不合常理。以官廳為例,所用開間、進深、高低尺寸多不整齊。如認為炮臺圖紙按西方的度量習慣設計,將原標尺寸無論換算成米還是英尺,也同樣得不到簡明的數據關系。其初始設計似不應為《全圖》中展示的情況。如比對《全圖》中一些對稱的建筑貼簽尺寸,則發現原本對稱的格局出現了不同的數值,如炮臺兵營區與后山區交接處的東、西小炮角。東小炮角注明長1丈9尺7寸(6.304米),寬1丈零7寸(3.424米),而西小炮角則注明長2丈零4寸(6.528米),寬1丈零4寸(3.328米)。長度上,東小炮角比西小炮角短7寸(22.4厘米),寬度上東小炮角比西小炮角長3寸(9.6厘米)。從形制上看,兩炮臺并無差別,且尺寸數據差距很小,如是設計上的不同,也不必僅做如此微量的調整。故而筆者推測《全圖》中的這些尺寸并非設計尺寸,而是實際測量的尺寸,由于施工誤差和測量誤差如實地標在了圖上,《全圖》貼簽尺寸普遍畸零的情況似乎也可依此解釋了。那么,《全圖》的信息也可以認為是基本客觀的。

6 結論

雖然官廳的變遷歷史仍無法全部無縫拼接,且早期形象只有圖紙可以參照,但通過多方比對研究,還是可以基本確定官廳的大體改建脈絡。筆者基本認定,《全圖》中繪制的官廳形象應是官廳初建時的客觀反映。首先,《全圖》中表現的官廳形象通過紅簽尺寸是基本可以復原的,其描繪的樣式基本合理;其次,官廳的現場遺存也基本可以支持首層為三間、兩側建護房這一格局;再次,雖然目前沒有“大屋頂”時代的留影,但官廳自身其他構造特征均有遺留,并在后世歷史照片中多有反映;最后,如整體觀察《全圖》,也可基本認定該圖繪制比較客觀,能夠真實反映炮臺各處建筑情況,則官廳的形象和尺寸的可靠性也就較有保障了。

注釋

①現稱作胡里山炮臺,原圖寫作“湖里山”。

②韓栽茂.胡里山炮臺與廈門海防要塞[M].北京:中央文獻出版社,2009:170;馬志勇,杜志杰.廈門胡里山炮臺功能探析[J].中國文化遺產,2019(2):33-35.

③算籌,今常稱作蘇州碼子、蘇碼,是舊時常見的一種簡便計數形式,蘇州碼子的叫法當是口音訛傳,其本源與蘇州并無直接聯系。