脈沖型地震動對高阻尼橡膠支座連續梁橋抗震性能的影響分析

摘要:文章以某典型高阻尼橡膠支座連續梁橋為工程實例,基于SAP2000軟件建立全橋三維有限元模型,分析其在設置高阻尼橡膠支座下的結構振動模態特性。通過非線性時程分析其在近斷層脈沖型地震動及非脈沖地震動下的抗震性能,探討結構體系的位移及內力響應與支座的滯回特性。結果表明:高阻尼橡膠支座與相應墩柱的縱向位移具有協調性;連續梁橋的墩柱彎矩包絡分布趨勢及在各類地震動下的相對大小類似于墩柱位移響應;由于近斷層地震動的速度脈沖效應,連續梁橋的地震響應明顯高于無脈沖地震動,且脈沖周期的大小影響顯著;由于高阻尼橡膠支座的速度相關特性,其位移及內力響應峰值與其滯回特性及結構的地震響應規律不一致;在脈沖型地震動作用下,應用于連續體系梁橋的高阻尼橡膠支座滯回行為飽滿充分,累計耗能效果突出。

關鍵詞:近斷層;速度脈沖;高阻尼橡膠支座;連續梁橋;速度相關性

中圖分類號:U443.36+1" " " 文獻標識碼:A" " "DOI:10.13282/j.cnki.wccst.2024.11.029

文章編號:1673-4874(2024)11-0093-05

0引言

在我國高烈度地震區,中小跨徑連續梁橋是跨越艱險山區的常用橋梁結構形式[1]。由于該類地區的地震活動頻繁,地震運動強烈,通常會設置一定的減隔震措施,其中,高阻尼橡膠支座因其優良的減隔震性能與環境友好特點而被廣泛應用于連續梁橋中[2]。然而,由于橋址地區特殊的地質構造,部分連續梁橋不可避免地臨近斷層或地震帶甚至必須跨越活動斷層帶。相對于遠場地震動,近場地震動具有復雜的頻譜特性,其特有的速度脈沖效應會使橋梁結構的地震需求增大[3]。

目前,針對應用高阻尼橡膠支座的連續梁橋抗震性能研究已經較為充分。張煜敏等[4]研究發現高阻尼橡膠支座的滯回耗能使連續梁橋在地震作用下的梁體位移、墩頂位移及墩底彎矩、剪力響應均有所減小。王運航等[5]研究得出在墩高較低時高阻尼橡膠支座通過水平向大位移剪切變形及滯回耗能實現優良的減隔震性能。吳慶雄等[6]指出高阻尼橡膠支座的設置不僅能在控制其本身位移的基礎上有效改善墩柱及樁基的內力需求,還能改善全橋的剛度分布,使橋梁結構體系的內力趨于合理化。王敏等[7]通過對比采用不同橡膠支座的連續梁橋抗震性能,發現在地震高烈度區,高阻尼橡膠支座的整體抗震效果明顯優于其他類型的橡膠支座。然而,我國現行的《公路橋梁抗震設計規范》(JTG/T 2231-01-2020)[8]關于近斷層區域的抗震設防問題幾乎為空白,且尚無成熟的近斷層高阻尼橡膠支座連續梁橋抗震設計方法。高烈度近斷層地區脈沖型地震動對高阻尼橡膠支座連續梁橋的抗震性能影響亟待研究。

為此,本文以某典型中小跨徑連續體系梁橋為研究對象,建立全橋三維空間有限元模型,將高阻尼橡膠支座作為減隔震措施,并對該減隔震結構體系進行動力特性分析,輸入不同脈沖型地震動,以研究全橋的抗震性能,包括結構的位移、內力響應及支座的滯回特性,為在脈沖型地震動作用下高阻尼橡膠支座于連續梁橋的應用提供參考及建議。

1工程概況

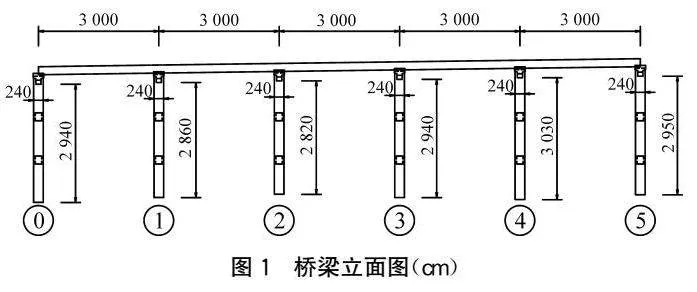

某典型中小跨徑橋梁如圖1所示,全橋為5跨30 m跨徑連續體系梁橋(5×30 m)。荷載等級為公路Ⅰ級,橋面凈寬11.6 m,橋面鋪裝分別為10 cm厚瀝青混凝土、防水層及10 cm厚C40混凝土,橋面橫坡為2%;上部結構采用預應力鋼筋混凝土(后張)T梁,下部結構橋墩采用雙柱式墩,墩徑均為2.4 m,墩高為28.2~30.3 m,墩間設置截面為2.0 m×1.6 m的橫系梁,墩臺采用樁基礎;兩側橋墩采用D160型伸縮縫。全橋采用高阻尼橡膠支座,墩柱P1~P4處支座型號為HDR(Ⅰ)-520×620×237-G1.0,交界墩P0、P5處支座型號為HDR(Ⅰ)-370×470×187-G1.0。

2結構建模及地震動輸入

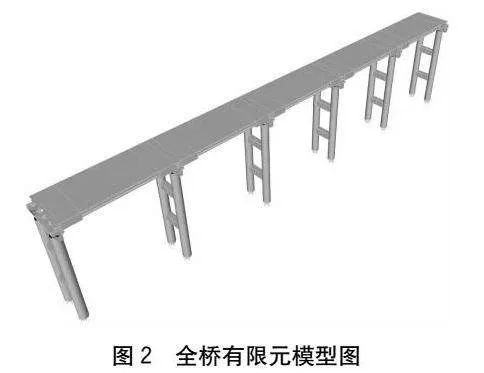

2.1結構有限元模型

根據實例橋梁尺寸及參數取值,全橋動力分析模型采用SAP2000軟件建立,如下頁圖2所示。其中主梁、橋墩及橫系梁采用框架單元模擬,忽略樁-土共同作用的影響,按固結處理;橋面鋪裝、人行道及護欄等二期荷載,采用集中質量法轉化為點質量施加于相應主梁節點處;結構阻尼比取為0.05,并在進行非線性時程分析時采用Rayleigh阻尼。

2.2減隔震方案

減隔震技術的核心是控制地震能量,其中可切斷能量傳播途徑的有支座隔震技術,可協助耗散能量的有支座和阻尼減震技術[9]。減隔震技術是簡便、先進、有效的結構抗震手段,也是目前橋梁抗震設防的主要措施之一。盡管近斷層地震對結構的損傷破壞顯著,但關于現有減隔震措施對近斷層連續梁橋的應用性研究較少。因此,非常有必要提出一種適用于脈沖型地震動的減隔震方案,用于保證近斷層連續梁橋的抗震性能。

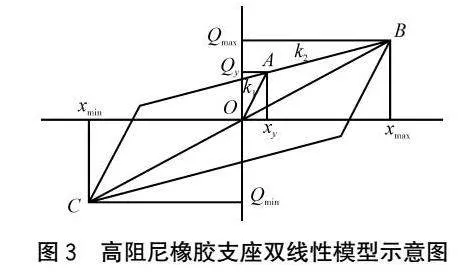

目前我國高烈度地震區鐵路、公路及市政橋梁已廣泛應用減隔震支座,合理選擇減隔震支座的類型,可以有效降低地震力,使主梁地震力合理地分配到各下部結構中,降低對橋墩的剛度、強度和延性地震需求[10]。本工程采用高阻尼橡膠支座作為減隔震措施,在有限元模型中采用雙線性模型Rubber Isolator模擬,如圖3所示,其豎向壓縮剛度、初始水平剛度、水平屈服力及屈服后水平剛度等力學參數按照規范[11]取值計算,如表1所示。

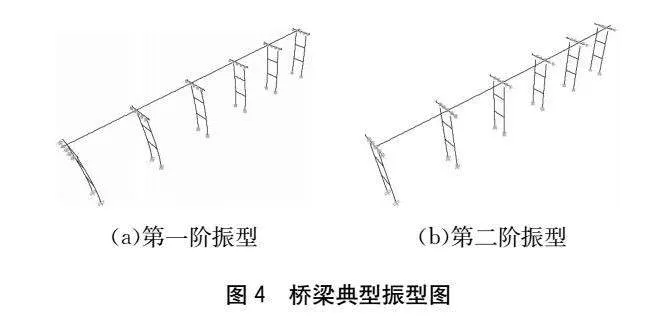

2.3動力特性分析

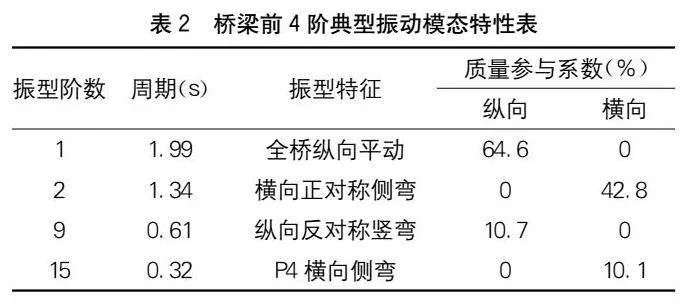

分析和認識結構的動力特性是進行橋梁抗震性能分析的基礎和重要環節,為此,采用前述結構計算模型對該連續梁橋進行基于有限元方法的動力特性分析。橋梁模型的前4階典型振動模態特性如表2所示,振動形式如圖4所示。從周期取值及各階模態的振動形式可看出,符合典型公路鋼筋混凝土連續梁橋的基本特征。

該橋首階振型為縱向平動,表明全橋縱向剛度相對于橫向更弱,第一階振型的質量參與系數就達到了64.6%,可見首階振型占據橋梁結構動力響應的主體地位。

2.4地震動輸入

近斷層地震具有斷層破裂的強方向性效應、滑沖效應、上盤效應以及大幅值豎向加速度特性等顯著區別于遠場的地面運動特征,其大幅值、長周期脈沖作用是重要的表現形式之一,導致地震能量以遞增的形式進行,難以在短時間內耗散,對橋梁結構造成更加嚴重的破壞[12]。

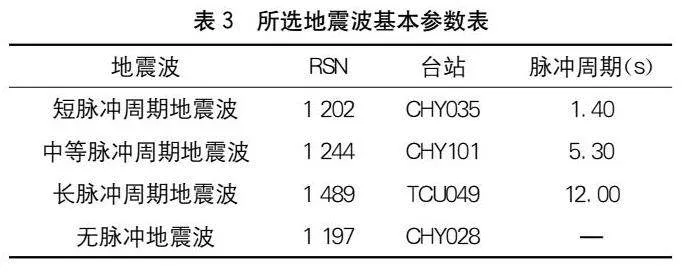

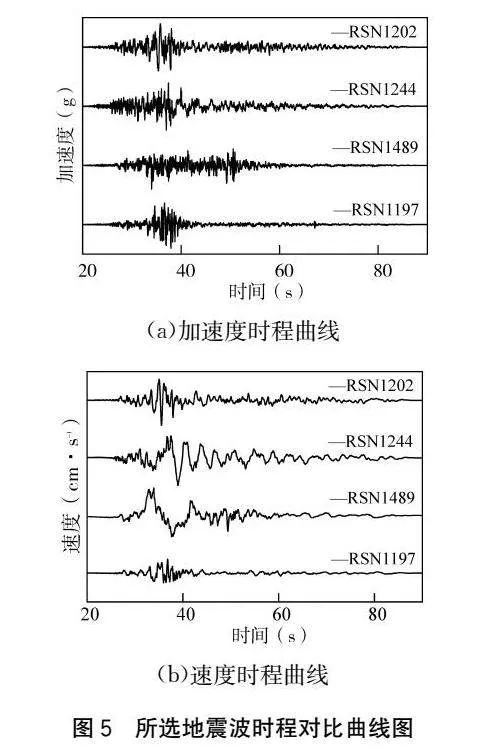

因此,為定量分析脈沖型地震動對高阻尼橡膠支座連續梁橋抗震性能的影響,分別選取近斷層短脈沖周期地震波、中等脈沖周期地震波、長脈沖周期地震波及無脈沖地震波,對結構進行地震動力響應分析。從美國太平洋強震數據庫(Pacific Earthquake Engineering Research)中,分別選取我國臺灣集集地震中3條具有明顯脈沖效應且脈沖周期有顯著大小差異的近場地震波、1條無脈沖效應的近場地震波作為輸入地震動,所選地震波的基本參數如表3所示。圖5為所選近斷層地震波的加速度時程曲線和速度時程曲線對比圖(PGA均調整為0.2 g)。從圖5中可明顯看出,近斷層脈沖地震動記錄在其速度時程曲線中存在明顯的脈沖型地面運動,在加速度時程曲線的相應時段也存在類似現象,而近斷層無脈沖地震動則無此類現象。

根據橋址場地地震安評報告,將各類近斷層地震動水平分量峰值加速度調幅至橋梁E2地震動峰值加速度0.60g。由于該橋縱向較為不利,并根據規范在進行非線性時程響應分析時,地震動的輸入方式為縱橋向+豎向(X+Z)。

3橋梁地震響應分析

3.1位移響應包絡

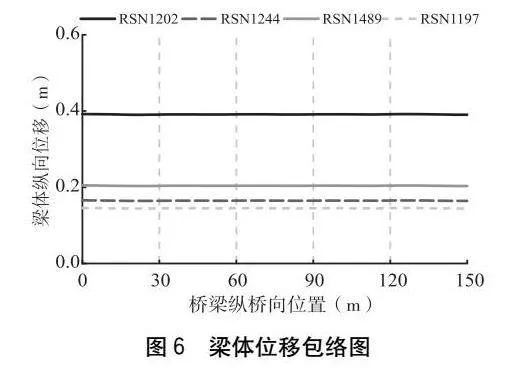

各類近斷層脈沖型地震動及無脈沖地震動下的結構梁體位移包絡如圖6所示。由圖6可知,各類地震動下梁體位移的相對大小有顯著區別,短脈沖周期地震波RSN1202下,高阻尼橡膠支座連續梁橋的梁體位移十分凸顯,接近0.4 m;其次為長脈沖周期地震波RSN1489,>0.2 m;隨后為中等脈沖周期地震波RSN1244,可見近斷層脈沖型地震動的脈沖周期大小對橋梁地震響應有明顯影響;無脈沖地震波RSN1197下的梁體位移最小。由此,需注意在短脈沖周期地震波下橋梁梁體的地震位移需求,防止出現嚴重的落梁震害。

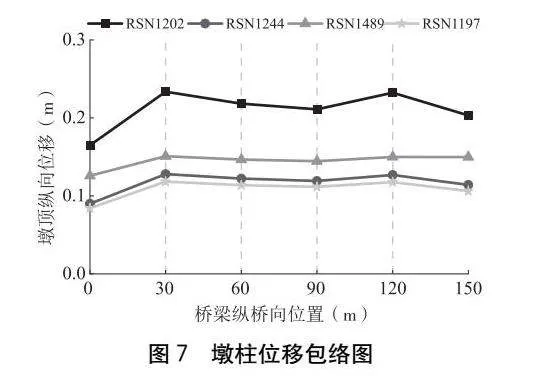

各類近斷層地震動下的結構墩柱頂部位移包絡相對大小規律與梁體位移包絡類似,如圖7所示。由圖7可知,各類地震波下的墩頂位移分布趨勢基本一致,兩側交界墩P0、P5的頂部位移較小,而P1(28.6 m)墩頂及P4(30.3 m)墩頂的位移響應較為突出,且在短脈沖周期地震波下較為明顯。

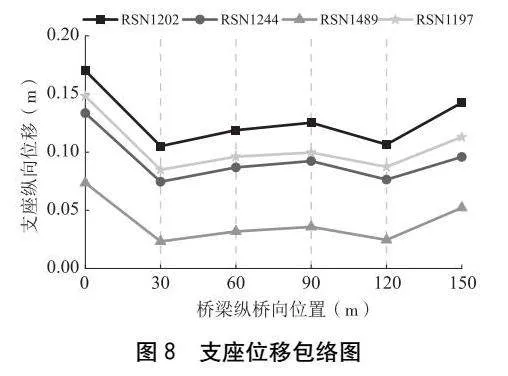

由于支座與相應墩柱頂部縱向位移的協調性,高阻尼橡膠支座位移包絡的分布趨勢與墩柱位移包絡相反,即墩頂位移與支座位移整體呈負相關,如圖8所示。但需要注意的是,各類近斷層地震下的支座位移包絡相對大小規律發生了變化:短脈沖周期地震波>無脈沖地震波>中等脈沖周期地震波>長脈沖周期地震波。可見,相較于結構本身而言,近斷層地震波的脈沖周期大小對高阻尼橡膠支座的敏感程度不同,但還需要進一步分析支座內力的分布情況。

3.2內力響應包絡

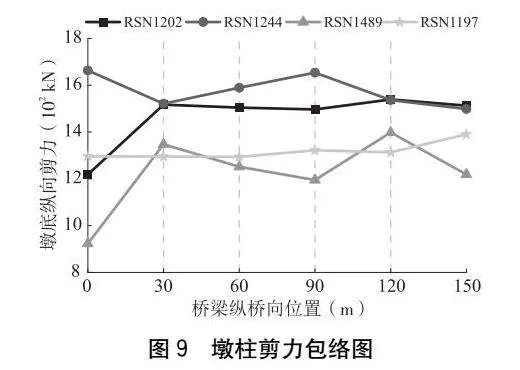

結構橋墩底部剪力響應包絡如圖9所示。由圖9可知,各類地震動下的墩底縱向剪力分布趨勢十分不一致,且相對大小與前述位移響應出現了差異。在中等脈沖周期地震波RSN1244下的墩底剪力最大,其次才是短脈沖周期地震波RSN1202;而長脈沖周期地震波RSN1489下的墩底剪力分布變化較大,交界墩P0、P5的底部剪力較小,同樣是P1及P4墩底的剪力響應較為突出;相反在無脈沖地震波RSN1197下的墩底剪力分布趨于平緩。

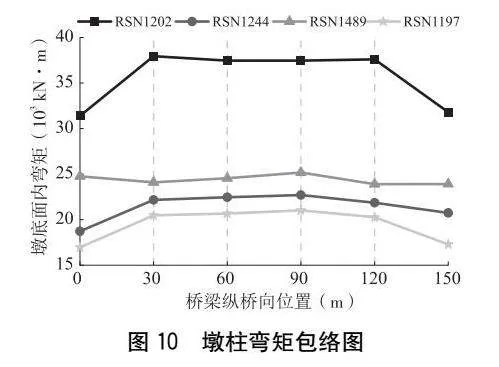

如下頁圖10所示,不同于墩柱剪力包絡響應,結構墩底的彎矩分布趨勢較為一致,且各類地震動下的相對大小區分明顯,均類似于墩柱位移包絡(見圖7)。但值得關注的是,在短脈沖周期地震波下的墩底面內彎矩相較于其他地震動十分突出,不利于墩柱的抗彎安全性,應避免其出現塑性破壞。

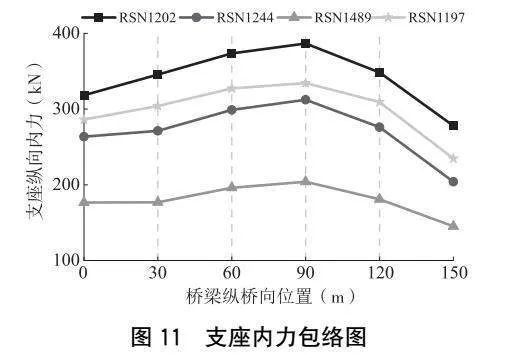

在各類近斷層地震動下的高阻尼橡膠支座內力包絡如圖11所示。結合圖8支座的位移包絡共同分析支座的力學行為,可見支座的內力包絡分布趨勢與位移包絡剛好相反,各地震動的相對大小規律則相同,兩側交界墩P0、P5的支座內力最小,而P3處支座的內力最大。

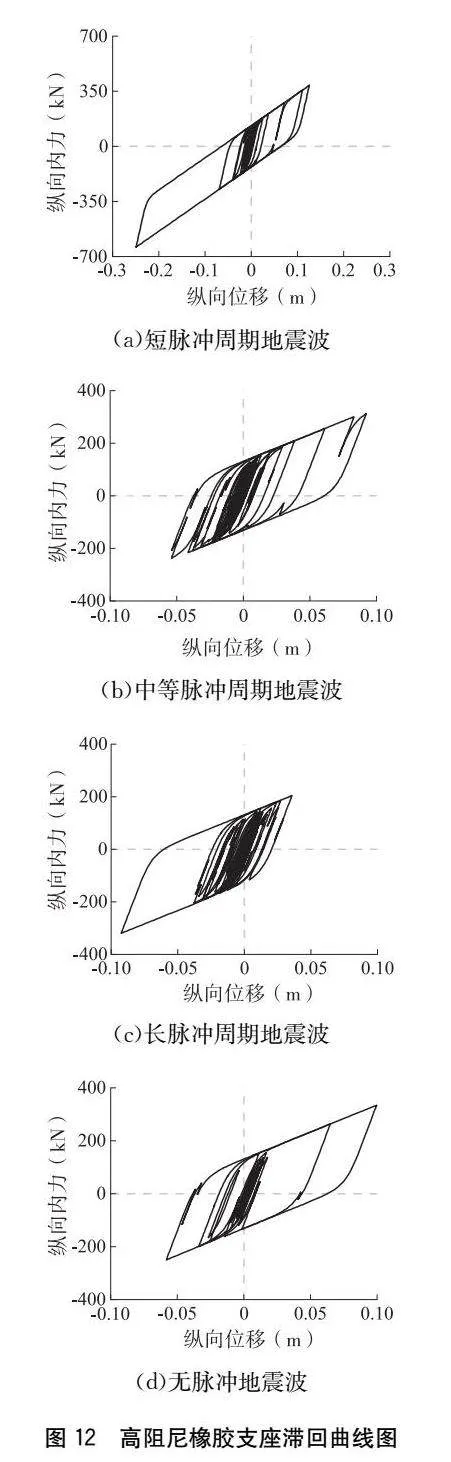

3.3支座滯回特性

為準確分析高阻尼橡膠支座的滯回特性,如圖12展示了典型支座(P3處)在不同近斷層地震波下的滯回曲線,結合圖8位移包絡及圖11內力包絡共同分析支座的力學特性。在短脈沖周期地震波下的高阻尼橡膠支座滯回行為較充分,緣于其具有強烈的速度脈沖效應,且其脈沖周期的長短為1.40 s接近于該橋梁一階縱向自振周期1.99 s,加之高阻尼橡膠支座為速度相關型減隔震裝置,由此支座的滯回特性最為顯著,位移及內力響應突出,從而使橋梁易于發生共振現象,即會放大結構的動力響應;由于中等脈沖周期地震波及長脈沖周期地震波的脈沖周期逐漸遠離橋梁的自振周期,其位移及內力響應依次減小,但兩者的滯回行為接近;即使在無脈沖地震波下高阻尼支座的地震響應峰值較大,但其滯回特性相對而言并不飽滿,且該類地震動本身對橋梁結構的地震響應均較小。

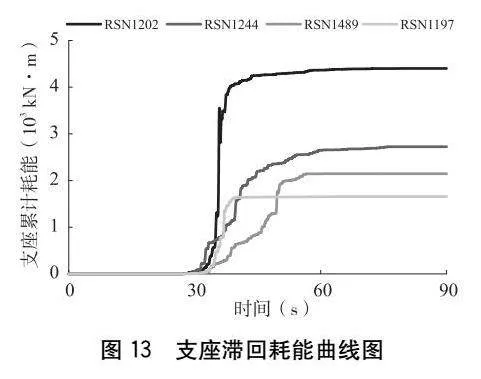

高阻尼橡膠支座的累計滯回耗能可清晰體現在脈沖型地震動及無脈沖地震動作用下的支座滯回特性,如圖13所示。由圖13可見,支座的滯回耗能大小規律為:短脈沖周期地震波>中等脈沖周期地震波>長脈沖周期地震波>無脈沖地震波,該規律與高阻尼橡膠支座的速度相關特性和近斷層地震波的速度脈沖效應相關,具體而言與脈沖型地震動的速度脈沖周期長短相關。

4結語

本文基于SAP2000軟件建立了高阻尼橡膠支座連續體系梁橋的非線性有限元模型,研究了其在近斷層脈沖型地震動及無脈沖地震動作用下的抗震性能。得出主要結論如下:

(1)由于支座與墩柱縱向位移的協調性,高阻尼橡膠支座的位移分布趨勢與相應墩柱位移相反,即墩頂位移與支座位移整體呈負相關;支座的內力分布趨勢與位移相反,各類近斷層地震動的相對大小規律則相同。

(2)連續梁橋墩底的彎矩包絡分布趨勢較為一致,且各類地震動下的相對大小區分明顯,均類似于墩頂位移包絡。

(3)在近斷層脈沖地震作用下,橋梁結構的地震響應明顯高于近斷層無脈沖地震作用,這是由于脈沖型地震動所具有的典型速度脈沖所致。

(4)脈沖型地震動的脈沖周期大小對連續梁橋的動力響應有明顯影響,當脈沖周期和橋梁自振周期相近時,橋梁結構產生共振,出現響應放大效應。

(5)高阻尼橡膠支座作為速度相關型減隔震裝置,在各類近斷層地震作用下支座的位移及內力響應規律與墩柱有顯著區別,在進行此類橋型抗震分析時需要注意。

(6)相較于結構本身而言,緣于高阻尼橡膠支座的速度相關特性和脈沖型地震動速度的脈沖效應,近斷層地震動的脈沖周期大小對高阻尼橡膠支座的敏感程度不同,導致其位移及內力響應峰值與滯回飽滿程度不一致,但支座的累計滯回耗能可確切體現其在不同近斷層地震下的滯回耗能特性及屈服耗能能力。

參考文獻:

[1]蔣興明.高烈度區簡支變連續梁橋抗震性能研究[J].西部交通科技,2018(2):130-133.

[2]鄭杰,顧冉星,賈俊峰,等.高阻尼橡膠隔震支座力學性能研究及其橋梁工程應用進展[J].防災科技學院學報,2022,24(2):1-15.

[3]Button M R,Cronin C J,Mayes R L.Effect of vertical motions on seismic response of highway bridges[J].Journal of Structural Engineering,2002,128(12):1 551-1 564.

[4]張煜敏,翁光遠,程凱凱,等.不同減隔震支座組合對連續梁橋抗震性能影響分析[J].災害學,2023,38(4):34-38,55.

[5]王運航,沈傳東,包國金,等.基于不同墩高下高阻尼減隔震支座合理適用范圍研究[J].公路,2018,63(6):90-95.

[6]吳慶雄,黃卿維,鄭利澤,等.長聯多跨連續梁橋非線性地震響應分析[J].福州大學學報(自然科學版),2013,41(4):510-516.

[7]王敏,張煜敏,朱釗,等.基于高阻尼橡膠支座的連續梁橋抗震性能對比研究[J].市政技術,2016,34(5):48-50.

[8]JTG/T 2231-01-2020,公路橋梁抗震設計規范[S].

[9]張俊平,周福霖,廖蜀樵,等.橋梁隔震體系振動臺試驗研究(Ⅳ)——隔震橋梁的設計方法探討[J].地震工程與工程振動,2002(3):149-153.

[10]Tsai C S,Chiang T C,Chen B J,et al.An advanced analytical model for high damping rubber bearings[J].Earthquake Engineering and Structural Dynamics,2010,32(9):1 373-1 387.

[11]JT/T 842-2012,公路橋梁高阻尼橡膠支座[S].

[12]Bray J D,Rodriguez-Marek A.Characterization of forward-directivity ground motions in the near-fault region[J].Soil Dynamics and Earthquake Engineering,2004(24):815-828.

作者簡介:黃業財(1992—),工程師,主要從事工程建設管理、信息化管理以及運營養護管理工作。

收稿日期:2024-05-18