重慶市科技成果向國家標準轉化情況分析

關鍵詞:重慶,科技成果轉化,國家標準

DOI編碼:10.3969/j.issn.1002-5944.2024.013.017

科學技術是第一生產力,科技成果轉化為標準是經濟社會高質量發展和科技競爭力提升的核心動力,也是促進科技成果持續產生、擴散、共享、應用和產業化的有效模式。通過將科技成果轉化為標準,可以促進企業生產、貿易活動的規模化發展,也可以降低生產投入成本,提高經濟效益。因此,科技成果轉化為標準是實現科技研發與標準發展的重要策略之一。

1 概述

重慶市基于現有高科技產業,形成了全球重要的汽車產業集群和電子信息產業集群雙驅動發展,裝備、材料和消費品等產業多點支撐的格局,具有良好的科技資源,也產生了較多的科技成果。重慶市人民政府2022年印發的《重慶市科技創新“十四五”規劃(2021—2025年)》中提出,要堅持“發展高科技、實現產業化”方向。而標準是助力科技成果產業化的橋梁和紐帶。通過標準研制,可以將科技成果固化,并進行推廣,支撐創新技術的大范圍應用。重慶市2022年全年研究與試驗發展經費支出686.6億元,比2021年增加82.8億元,增長13.7%[1]。投入經費持續增加,多領域重大關鍵技術攻關不斷突破,但技術推廣過程中的不確定性依然較多,有效需求仍顯不足,產業轉型升級仍需提速[2]。眾多科技成果的標準化和產業化應用仍是重慶科技創新發展面臨的重要問題。

2 重慶市科技成果向國家標準轉化現狀

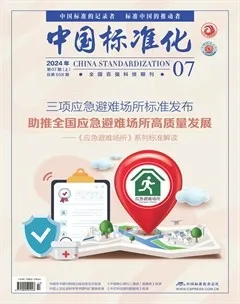

推動標準化與科技創新互動發展是創新驅動發展戰略和標準化戰略深度融合的體現[3]。科技成果向標準轉化能夠使科技成果迅速轉化為現實生產力,實現科技成果增值。據統計,截止2023年6月,重慶市參與國家標準制修訂項目2787項,其中渝北區參與617項,占重慶市所有國家標準項目的22.1%,其次是北碚區488項,占比17.5%,詳見圖1。渝北區作為重慶主城區和工業大區,已形成汽車、電子為主,涵蓋裝備、消費品、大數據智能化等行業的新興工作產業體系。渝北區內長安福特汽車有限公司、中國汽車工程研究院股份有限公司、中國船舶重工集團海裝風電股份有限公司、中冶賽迪工程技術股份有限公司等參與起草的GB 16735—2019《道路車輛 車輛識別代號(VIN)》、GB/T 34402—2017《汽車產品安全 風險評估與風險控制指南》、GB/T 42592—2023《風力發電機組 風輪葉片超聲波檢測方法》、GB/T 40428—2021《電動汽車傳導充電電磁兼容性要求和試驗方法》等在行業內都發揮著重要作用。

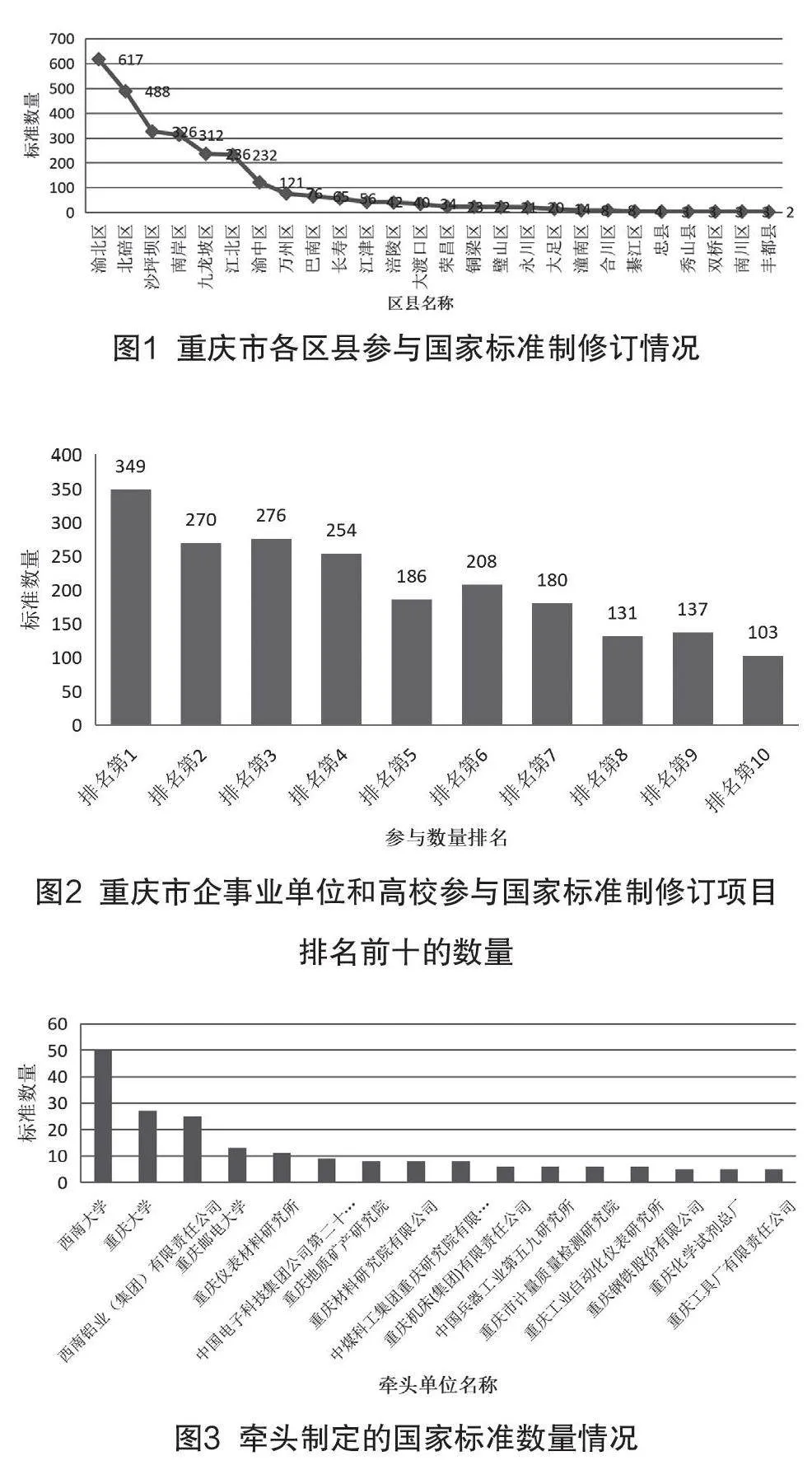

2787項國家標準中,重慶市內企事業單位和高校仍是科技研發和創新活動的主體,作為第一起草單位牽頭起草的國家標準項目共349項,作為第二起草單位270項,第三起草單位276項,具體情況見圖2。其中,西南大學作為第一起草單位牽頭制定的國家標準50項,其次是重慶大學和西南鋁業(集團)有限責任公司分別牽頭制定27項和25項,詳見圖3。高校尤其是高水平研究型大學仍然是科技成果轉化的重要策源地。

重慶目前已形成了汽車產業集群、電子信息產業集群雙驅動發展,裝備、材料和消費品等產業多點支撐的格局,通過分析重慶市企事業單位參與國家標準所屬的國際標準分類(以ICS統計)可知,245項屬于工業自動化領域、156項屬于生產過程的測量與控制,73項屬于道路車輛綜合等,在重點領域參與標準制修訂數量多于15項的情況見圖4。

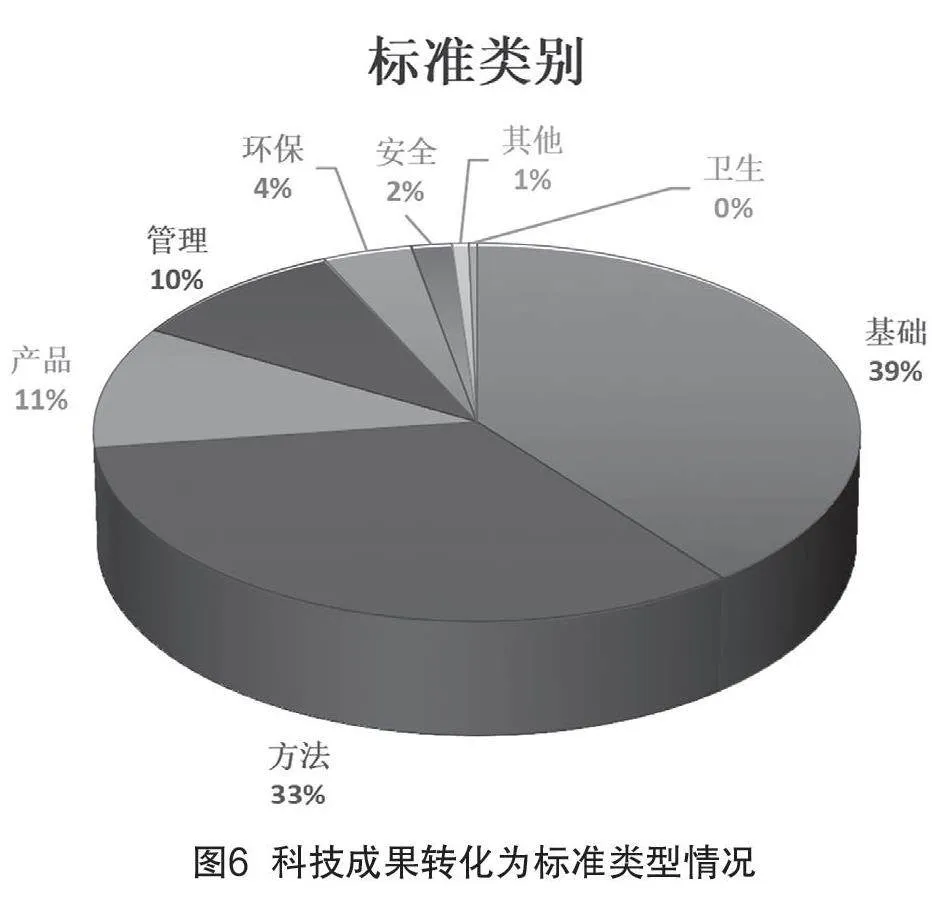

2787項國家標準中,明確來源于科研項目成果的標準276項,其中NQI課題成果轉化的標準157項,占比56.8%,非NQI課題成果轉化的標準項目119項,占比43.2%,其中各年度的項目數量如圖5所示。標準化作為國家質量是基礎設施的三大支柱之一,承載計量和合格評定的依據及價值體現,是引領產業質量提升,支撐經濟活動和可持續發展的重要手段。

在重慶市企事業單位參與的由科技成果轉化的國家標準制修訂屬性來看,新制定的國家標準252項,占比91. 3%;修訂的國家標準24項,占比8.7%。從采用國際標準情況來看,采標項目34項,占比12.3%;自主研制項目242項,占比87.7%,多為原創性科技成果。無論是新制定國家標準還是自主研制的國家標準項目,都是以科技、技術和經驗的綜合成果為基礎,通過科技成果的轉化,將重大科技項目與標準化工作實現有效聯動,及時將先進適用的科技成果轉化為國家標準,提升標準的科技水平,也為科技成果產業化奠定標準基礎。

276項科技成果轉化標準中,工業自動化、工業機械人和信息技術領域占比最高,達到28.3%。信息技術與自動化領域在21世紀是發展最快、影響力最大、滲透力最強的技術,也是推動重慶市場經濟發展和社會進步的關鍵性技術。轉化的79項工業自動化和信息技術領域的國家標準,主要聚焦工業過程測量控制和自動化、機器人和自動化信息系統與集成等內容。如GB/T 20818—2020《工業過程測量和控制 過程設備目錄中的數據結構和元素》、GB/T38868—2020《工業控制網絡通用技術要求 有線網絡》、GB/T 41771.1~5—2022《現場設備集成 第1~5部分》、GB/T 42127—2022《智能制造 工業數據 采集規范》、GB/T 37392—2019《沖壓機器人通用技術條件》、GB/T 42202—2022《智能制造 大規模個性化定制 設計要求》。

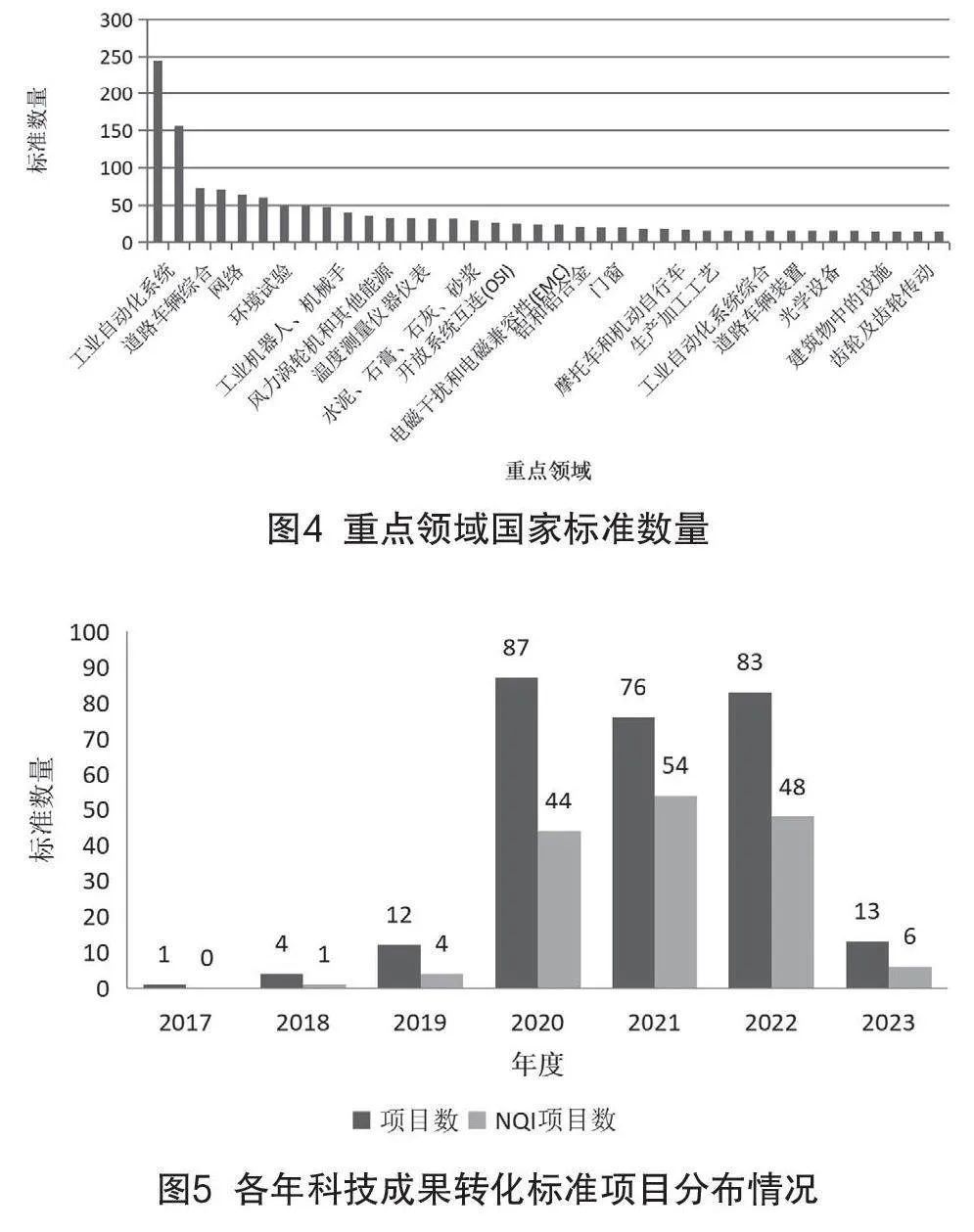

從轉化的標準類型看,科技成果以基礎研究成果為主,轉化為基礎標準的科技成果最多109項,占比39.5%;基礎標準是以促進相互理解為編制目的而形成的具有廣泛適用范圍的標準,主要包括術語標準、符號標準和分類標準等,是制定其他標準的基礎;其次為方法標準92項,占比33.3%,主要包括試驗方法、檢驗方法、生產方法等,通過以試驗、檢查、分析、抽樣、統計等方法為標準化對象。可見,在科技成果轉化為國家標準的過程中,以促進相互理解和形成通用方法的內容為主;其次為產品類、管理類、環保類、安全類、其他類、衛生類占比分別10.5%、9.8%、4.0%、1.8%、0.7%、0.3%。不同標準類型占比分布見圖6。

3 小結與問題

重慶市渝北區作為主城區和工業大區,相比其他區參與國家標準制修訂項目最多,為617項;企事業單位和高校作為科技研發和創新活動的主體,截至2023年6月,牽頭制定國家標準349項,其中排名前一、二的高校為西南大學和重慶大學;重慶市參與制定的國家標準主要聚焦工業自動化領域、生產過程測量與控制領域和道路車輛領域;明確來源于科研項目成果轉化的國家標準276項,轉化的國家標準項目中,以基礎研究成果為主。

重慶市作為我國科技創新的核心區,參與國家標準制修訂工作近年來顯著增多,重點領域優勢不斷凸顯。但隨著重慶市科研投入逐年新高、關鍵技術層層突破、科技成果持續涌現,轉化為國家標準的數量仍有限,轉化為可直接應用于規模化應用的技術標準、產品標準較少。通過研究發現,部分企事業單位和高校缺乏標準化人才、對科技成果是否適合轉化為國家標準不確定、轉化為國家標準的申報途徑不熟悉、轉化為國家標準的制修訂流程不清晰等,導致眾多先進科技成果未能快速轉化、應用和推廣。

4 對策與建議

標準已不只是傳統意義上的指導生產合格產品的依據,其職能已上升成為保護市場,提高市場競爭力的有利工具。結合重慶市科技成果轉化為國家標準情況,提出以下對策和建議。

(1)建立標準研制與科技創新活動緊密結合機制。建議依托重慶市標準化主管部門、標準化研究機構和標準化技術委員會秘書處等單位,建立標準研制與科技創新活動緊密結合機制。一方面,加快標準研制與行業科技創新協同發展,將標準研制嵌入科技創新活動的各環節中,做到“早期介入、實時跟蹤、及時轉化”;另一方面,探索建立科技成果轉化為標準的轉化路徑,對于創新性突出、產業化前景顯著的創新成果,結合國家標準、行業標準、地方標準、團體標準和企業標準各層級標準要求,研制能夠及時響應市場需求的標準,推動技術創新、標準研制與產業化應用一體化發展[4]。

(2)構建科技創新成果轉化為標準的評估體系。結合重慶市產業特色、創新成果類型,依據標準“重復使用、共同使用”的基本要求,建立科技創新成果轉化為標準的評估體系,為各有關單位對科技創新成果評估、是否適合轉化為標準提供科學依據,進而提高科技創新成果轉化為標準的針對性和轉化效率。

(3)夯實標準創新工作基礎。加強標準化人才培養,提高科研人員標準化能力水平。考慮申報建立國家技術標準創新基地、試點、驗證點等項目,推動企業、科研院所等科技成果研發、轉化與標準化統籌布局、同步推進,整合科技和標準創新主體、基礎和資源,營造良好創新環境。

(4)加強信息共享。加強科技項目承擔單位與標準化技術組織(機構)的協作互動,在科技項目立項前期和標準預研等過程中,推動科技創新和標準化靠前互動、協同。建立科技成果轉化為標準信息平臺,將科技計劃任務、類型、計劃產出等信息資源與標準立項、起草、征求意見、審查、報批等全生命周期信息統一公示,推進科技成果向標準轉化效率。

(5)加強服務保障和引導。建立科技成果轉化為標準評估機制,根據領域特點對科技成果轉化為標準的類型、技術成熟度、預期效益等進行評估,進一步滿足科技成果轉化需求。培育發展標準化服務業,鼓勵政產學研用各主體全方位協同參與科技成果向標準轉化,關注企業科技成果轉化和標準化需求的動力源,提升企業科技成果轉化和標準化能力水平。

作者簡介

張育潤,碩士學位,高級工程師,研究方向為標準化。

廖洪波,通信作者,博士,正高級工程師,研究方向為標準體系建設、生態文明和農業食品標準化研究和服務。

(責任編輯:張佩玉)