不同施氮水平對鐵粳11干物質積累和氮肥利用率的影響試驗

摘 要:本文把遼北主栽水稻品種的鐵粳11作為本次的試驗研究對象,重點分析了不同施氮水平對鐵粳11干物質積累和氮肥利用率的影響。結果表明,增加施氮量有利于提高鐵粳11的干物質重量,前肥后移即適當減少基蘗肥比例,增加穗粒肥比例能促進鐵粳11干物質積累。基蘗肥:穗粒肥處理比例為7:3時,植株各器官及總干物質重在齊穗期和成熟期均高;當基蘗肥與穗粒肥比例相同時,總吸氮量隨著施氮量增加而增加,不過氮素生理的利用效率以及氮素的收獲指數均有下降的趨勢。在施純氮150kg/hm2、195kg/hm2處理中,前氮后移模式有利于增加總吸氮量、氮素回收率,同一施氮量下,穗粒肥的比例越高,氮素生理利用率以及氮素的收獲指數也就越低。

關鍵詞:施氮水平;鐵粳11;干物質重;氮肥利用率

水稻作為我國第一大糧食作物,約占糧食總產量的40%。據統計,我國百分之六十以上的人口均以稻米為主要糧食作物,特別是近幾年粳稻稻米的需求更是不斷地呈上升趨勢,所以水稻種植更加受到種植戶的青睞。水稻在其生長發育過程中所需的最重要的營養元素就是氮素,氮素從多個方面影響作物的代謝以及生長發育過程,對于水稻產量更是具有重要的作用。在水稻生長及發育的過程中,施氮是調控植物生長的重要方法之一,所施氮素的量以及方法對水稻的群體構造、生產、產量和氮肥的利用率都產生一定的影響。水稻施加過多的氮素會導致穎花量減少,水稻生長過旺、影響穗部二次枝梗分化量和水稻有性繁殖,應根據具體情況合理施用氮肥,避免對水稻產量和品質造成負面影響。科學有效地開展施氮工作不僅能提升水稻的總產量,并且能夠降低因為過量施氮肥而對環境造成的污染。因此開展“水稻氮肥需要量與利用率”的試驗勢在必行。水稻鐵粳11是遼寧省鐵嶺市農業科學院選育出來的品種,在2014年就已經通過國家農作物品種審定委員會的審核。鐵粳11是近些年遼北主栽品種,屬粳型常規水稻,理想株型,葉片堅挺上舉,莖葉濃綠,半直立穗型,全生育期153d,結實率高,米粒晶瑩剔透。米質綜合評價為國優1級。適口性好,食味值高達86分。鐵粳11在2015年全國優良食味粳稻品評中榮獲“特等獎”,具有較強的抗病性、抗逆性和廣適性,其加工品質、外觀品質、適口性均優良,并且產量高,適合作為中高端大米產品生產應用。為了促進鐵粳11大面積高產高效生產,本文研究了適合鐵粳11高產高效的基蘗肥、穗粒肥比例及施氮量,把其作為高產優質協調栽培技術,并提供一定的理論依據,為相關研究人員提供參考。

1 材料與方法

1.1 試驗品種及試驗地概況

2023年遼寧省鐵嶺市農業科學院在水稻試驗田中進行試驗,供試水稻品種選用鐵嶺市農業科學院選育的優質高產水稻品種鐵粳11,半直立穗型,株型緊湊,株高104cm,主莖15~16片葉,穗長17~20cm,平均每穴17.3穗,有效穗數29.2萬/畝,穗粒數136.2粒,結實率85.7%,千粒重23.4g,生育期153d左右,中熟品種。供試土壤為棕壤土,試驗田在施基肥前,用“X”法隨機采取試驗田0~20cm耕層土壤樣本5個。然后把土壤樣本進行風干混合,用四分的方法取出1千克的土壤樣本進行全面分析。由此可以測出土壤中含有全氮、磷、鉀、有機質含量的主要指標。具體見表1。

1.2 試驗設計

試驗中氮肥施用量設3個處理,即N1、N2、N3。N1:純氮150kg/hm2(低氮);N2:純氮195kg/hm2(中氮);N3:純氮240 kg/hm2(高氮)。3種氮肥施用量中基蘗肥與穗粒肥用不同比例處理,即F1處理8:2;F2處理7:3;F3處理6:4。另外,每一次都重復設置一個不施氮素的空白對照。

本試驗運用隨機區組設計以及育苗移栽的種植方法,插秧規格為30cm×13.3cm,每穴3苗,3種氮肥施用量,3種基蘗肥與穗粒肥處理比例,3次重復,再加每次重復有一個不施氮素處理的N0,即30個小區,每個小區長6.5m,寬3.2m,小區面積20.8m2。育苗的方法是以塑料大棚的形式進行旱育苗,在4月13日時進行播種,5月30日進行移栽。用46%的尿素作基肥、分蘗肥;用23%的硫酸銨作穗肥、粒肥。本試驗分作4次施用,即基肥(耕地前施)、分蘗肥(插秧后7~10d施)、穗肥(孕穗期施)、粒肥(齊穗期施),基蘗肥中基肥與蘗肥的比例為7:3,穗粒肥中穗肥與粒肥的比例為5:5。所有小區均用12%過磷酸鈣做基肥一次性施用,用量按813 kg/hm2計,52%硫酸鉀做基肥和穗肥各施50%,用量按188 kg/hm2計,各小區單獨打埂,均獨立灌水、獨立排水,排灌方便,并且水分管理以及病蟲害防治策略和科學院的水稻生產田是一樣的。

1.3 測定項目與方法

1.3.1 干物質積累

在水稻的成熟期和齊穗期,從每個小區中取具有代表性的植株5穴作為其中的一個樣本,植株貼水面整體割下,把每個植株的葉片、莖鞘、穗均分離開,后將其分別裝入3個紙袋中,放入鼓風的烘箱里,溫度保持在105℃,殺青30分鐘后,運用80℃的恒溫技術將其烘干到恒重,此過程大約持續72小時,然后對其葉片、莖鞘、穗這三部分進行稱量。在水稻成熟時,選6m2種植區進行實割,然后晾干,進行人工脫粒后計算出總產量。

1.3.2 氮素含量

把成熟時烘干的葉片、莖鞘、穗分別進行粉碎,然后過篩,再用凱氏定氮法進行氮素含量的測量。

1.3.3 有關參數的計算方法

植株總吸氮量=成熟期植株總干物質重×植株總含氮量;氮素回收率=(施氮區植株總吸氮量-空白區植株總吸氮量)/施氮量×100%;氮素生理利用率=(施氮區產量-空白區產量)/(施氮區植株總吸氮量-空白區植株總吸氮量);氮素收獲指數=籽粒吸氮量/植株總吸氮量。

1.4 數據處理與分析

運用Excel、DPS等對數據進行處理研究。

2 結果與分析

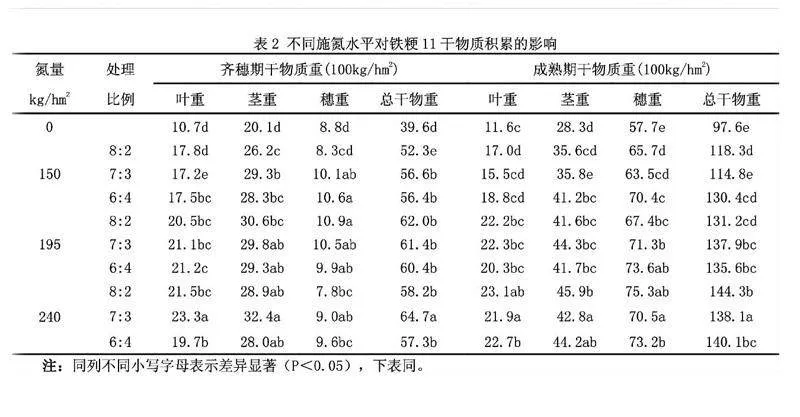

2.1 不同施氮水平對鐵粳11干物質積累的影響

由表2可知,在齊穗期,鐵粳11在基蘗肥與穗粒肥比為8:2的處理中,隨著施氮量的增加,葉干重增加,莖干重、穗干重以及總干物質重都呈現出先增加后下降的趨勢;在比例為7:3的基蘗肥與穗粒肥處理中,隨著施氮量的增加,葉干重、莖干重和總干物質重呈增加趨勢,穗干重呈先增加后降低趨勢;在基蘗肥與穗粒肥比為6:4的處理中,隨著施氮量的增加,葉干重、莖干重和總干物質重呈先增加后降低趨勢,穗干重呈降低趨勢。在施純氮150 kg/hm2處理中,前氮后移模式使葉干重有降低趨勢,但莖干重、穗干重和總干物質重呈增加趨勢;在施純氮195 kg/hm2處理中,前氮后移模式使葉干重有增加趨勢,但莖干重、穗干重和總干物質重呈降低趨勢;在施純氮240kg/hm2處理中,前氮后移模式使葉干重、莖干重和總干物質重呈先增加后降低趨勢,但穗干重增加,葉干重、莖干重和總干物質重在處理比例為7:3時居高。

由表2可知,在成熟期,鐵粳11在基蘗肥與穗粒肥比為8:2處理時,隨著施氮量的增加,葉干重、莖干重、穗干重和總干物質重都呈增加趨勢;在比例為7:3的基蘗肥與穗粒肥處理中,隨著施氮量的增加,葉干重、莖干重、穗干重和總干物質重都呈先增加后降低趨勢;在比例為6:4的基蘗肥與穗粒肥處理中,隨著施氮量的加大,葉干重、莖干重以及總干物質重都呈現出明顯的增長趨勢,穗干重呈先增加后降低趨勢。在施純氮150 kg/hm2處理中,前氮后移模式使葉干重、莖干重、穗干重和總干物質重都呈增加趨勢;在施純氮195 kg/hm2處理中,前氮后移模式使葉干重、莖干重和總干物質重呈先增加后降低趨勢,但穗干重呈增加趨勢。葉干重、莖干重和總干物質重在處理比例為7:3時居高。在施純氮240kg/hm2處理中,前氮后移模式使葉干重、莖干重、穗干重和總干物質重都呈先增加后降低趨勢。

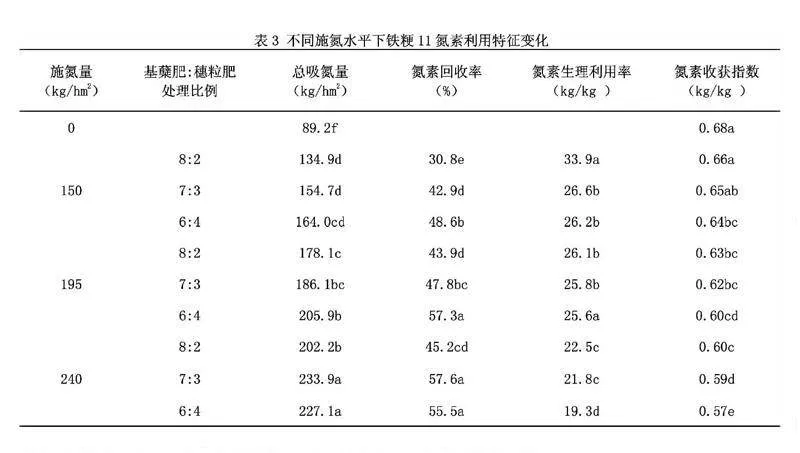

2.2 不同施氮水平對鐵粳11氮素利用率的影響

由表3可知,當基蘗肥:穗粒肥處理比例分別為8:2和7:3時,隨著施氮量的增加,總吸氮量、氮素回收率都呈增加趨勢,氮素生理利用率和氮素收獲指數都呈降低趨勢;當基蘗肥:穗粒肥處理比例為6:4時,隨著施氮量的增加,總吸氮量呈增加趨勢,氮素回收率呈先增加后降低趨勢,氮素生理利用率和氮素收獲指數都呈降低趨勢;在施純氮150 kg/hm2處理中,前氮后移即增加穗粒肥比例模式可以提高總吸氮量、氮素回收率,而使氮素生理利用率和氮素收獲指數有降低趨勢。在施純氮195 kg/hm2處理中,氮素利用特性變化趨勢與低氮模式相同;在施純氮240 kg/hm2處理中,總吸氮量、氮素回收率在基蘗肥與穗粒肥比為7:3處理時達到最高值,而前氮后移即增加穗粒肥比例模式依然使氮素生理利用率和氮素收獲指數呈降低趨勢。

3 結論與討論

水稻生長過程中所需要的三種營養元素之一就是氮元素,氮元素是其生長過程中最活躍的因素。在一定的施氮范圍內,施氮水平較高可以直接提高水稻的總產量,但是超過一定的施氮量后,會出現產量和部分產量構成因素受到抑制的情況,所以合理科學的施氮量對水稻植物的生長發育及其產量都有一定的影響,同時更是影響了氮素自身的吸收以及利用率。相關研究表明影響水稻產量的主要因素是有效稻穗、每穗實粒重以及千粒重等,適宜的氮基素和蘗肥用量是提高氮素利用率和優化群體質量從而提高產量的關鍵。基蘗氮肥和穗粒氮肥配比研究試驗結果是,兩系雜交稻中穗粒氮肥的占比在25%~45%之間時能獲得較高的產量。也有研究認為前氮后移能滿足水稻分蘗期的需求,又能夠控制水稻的無效分蘗,同時還能提升水稻群體的整體質量。有研究人員指出,適當減少基蘗肥的用量,加強水稻中后期生長時的供氮水平,可以明顯提高中后期水稻葉片的葉綠素含量以及光合速率,增加抽穗期莖鞘的干物重,提高籽粒的干物質運轉情況,提升水稻產量。適當降低施氮量,減少基蘗肥增加穗粒肥,在一定面積的有效穗數量上,加強干物質的累積,提升結實率以及千粒重,提升水稻產量。在水稻高產栽培過程中,如果想全面發揮出氮肥對水稻的重要作用,就一定要把握科學的施氮水平以及施氮的比例,保證氮肥施用期與水稻施氮需求量保持一致。適宜的氮素基肥、蘗肥用量是優化水稻群體質量、獲得高產的關鍵因素,合理科學的施氮量以及施肥方式可以有效減少種植戶的成本,減少投資,還能提升基蘗肥加大穗粒肥,保證適宜的有效稻穗數量,提升穗粒數量和結實效果,提高水稻產量。加大施氮量,水稻氮素的積累總量就會隨之加大,然后氮素的生產效率以及收獲的指數都會隨之下降。水稻在其生長發育中后期對養分的需求明顯增加,基蘗肥比例應該在此基礎上下降,把穗粒肥的比例適當加大,能使水稻在整體生育期獲得所需的氮素,加強氮素的吸收,提升氮肥的利用率。大量的試驗結果都表明只有當氮素基肥、蘗肥、穗肥、粒肥施加比例合理時才能實現最佳產量和品質。

本試驗結果表明,前氮后移即適當減少基肥中氮素比例、增加穗粒肥比例,對鐵粳11干物質積累產生一定的加強作用。在施純氮240kg/hm2處理中,基蘗肥:穗粒肥處理比例為7:3時,齊穗期和成熟期植株各器官及總干物重均占有優勢。本試驗研究還表明,在基蘗肥、穗粒肥的比例相等時,總吸氮量會隨著施氮量的加大而增加,氮素生理利用率以及氮素收獲指數都會呈現減少趨勢,此項研究與其他研究結果一致,就是利用增加氮肥量來增加植株氮素的積累量中沒轉化成產量的優越條件,使水稻過量吸收氮素。當基蘗肥與穗粒肥之間的比例分別為8:2和7:3時,隨著施氮量的加大,總吸氮量、氮素回收率會呈現出增加趨勢,當基蘗肥和穗粒肥處理比例為6:4時,則在施純氮195kg/hm2處理中,總吸氮量、氮素回收率的表現是最好的,也就是說施氮量和基蘗肥、穗粒肥處理比例相互協調一致才能提高鐵粳11的氮素回收率。本試驗中,前氮后移即增加穗粒肥比例時,隨著施氮量的增加,氮素利用率和氮素收獲指數都呈現下降趨勢;在施純氮150kg/hm2、195kg/hm2處理中,前氮后移模式有利于增加總吸氮量、氮素回收率;而施純氮240kg/hm2處理中,基蘗肥與穗粒肥處理比例為7:3時更有利于提高總吸氮量、氮素回收率。綜上所述,依據水稻對氮素的需求分次施肥并增加穗粒肥比例有助于鐵粳11對氮肥的吸收利用,能加強水稻氮素的利用率。本試驗也啟示我們在水稻實際生產中,良好的氮素吸收利用體系,配合優化的產量結構和優良栽培模式才能產生高產群體,才能最大化實現水稻優良品種高產且與環境和諧統一。