博物館安全保衛管理現狀及標準化建議

摘 要:安全保衛是博物館一項重要的基礎工作,具有點多、面廣、線長,難度大、責任重、風險高等特點。在免費開放的大背景下,安全保衛面臨的形勢愈發嚴峻,急需規范博物館安全保衛工作,提高博物館安全保衛能力。本文對全國31家博物館的現狀進行調研分析,以策劃-實施-檢查-改進(PDCA)理論為基礎,通過開展博物館管理對象和業務類型解析、安全保衛管理主要威脅、安全保衛管理體系及關鍵要素設計,對博物館安全保衛管理體系、安全保衛主要活動、重點部位安全保衛管理、應急處置要點等內容進行具體研究和規則細化,為構建博物館安全保衛管理標準化體系提出建議。

關鍵詞:博物館,安全保衛,管理體系,重點部位,標準化

DOI編碼:10.3969/j.issn.1002-5944.2024.19.014

0 引 言

博物館通過征集、典藏、陳列和研究自然和人類文化遺產的場所,為公眾提供知識、教育和欣賞服務。國際博物館協會(ICOM)將其定義為:“研究、收藏、保護、闡釋和展示物質與非物質遺產,具有可及性和包容性,向公眾開放,為社會服務的非營利性常設機構。”由此可知,博物館具有三大社會功能:保藏文物等實物資料、傳播科學文化知識、提供科學研究基礎。

近年來,我國博物館數量呈現持續增加的趨勢,總數已達6500多家,排名居全球前列,每年舉辦展覽和教育活動幾十萬場,接待觀眾數億人次。博物館承擔著保護文物、傳播文化、宣傳教育的重任,受到黨中央、國務院的高度重視。習近平總書記指出,博物館是保護和傳承人類文明的重要殿堂,是連接過去、現在、未來的橋梁。中國各類博物館不僅是中國歷史的保存者和記錄者,也是當代中國人民為實現中華民族偉大復興的中國夢而奮斗的見證者和參與者。

我國博物館種類繁多。按照所有權,可分為國有博物館和非國有博物館。國家文物局發布的《關于進一步推動非國有博物館發展的意見》指出,非國有博物館是我國博物館體系的重要組成部分。目前,我國非國有博物館有1989家,占全國博物館總數的32%,包括大量的小型藝術館、民俗館、收藏館等。

根據《博物館運行評估指標》(WW/T 0092—2018),按照展示內容可分為綜合博物館、紀念博物館、藝術類博物館、民俗類博物館、自然與科技類博物館、專題類博物館、遺址類博物館等。

根據《博物館建筑設計規范》(J G J 6 6 —2015),按照建筑規模,分為特大型博物館(建筑規模大于50,0 0 0 m2)、大型博物館(建筑規模在20,0 0 0~50,0 0 0 m2)、大中型博物館(建筑規模10,0 0 0~20,0 0 0 m2)、中型博物館(建筑規模為50 0 0~10,0 0 0 m2)及小型博物館(建筑規模小于5000 m2)。

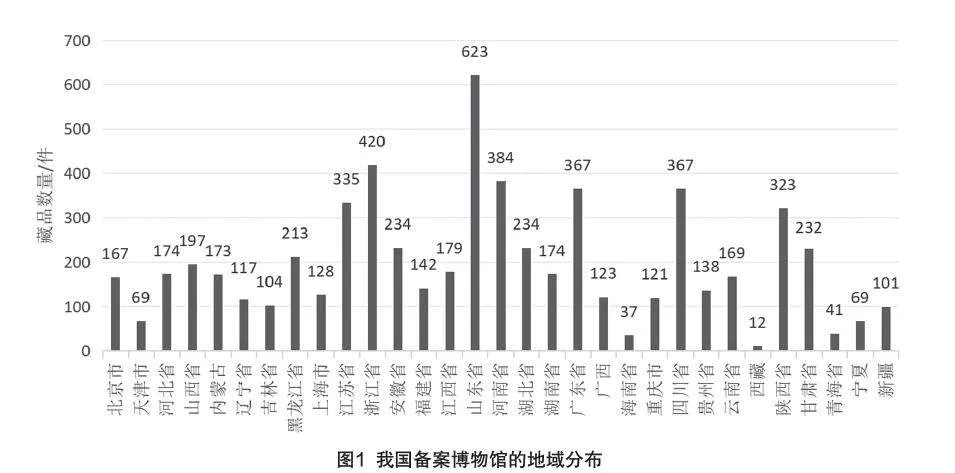

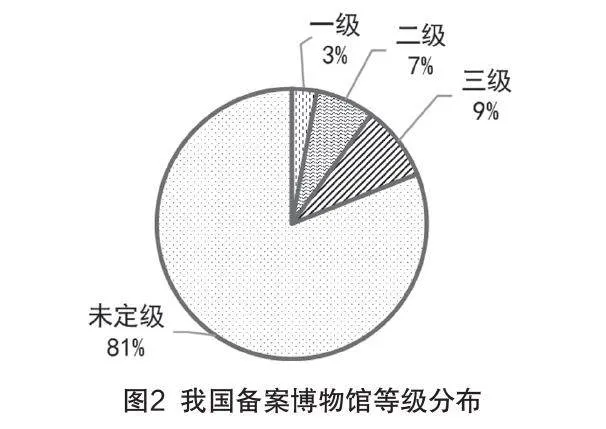

《博物館定級評估標準》從綜合管理與基礎設施、藏品管理與科學研究、陳列展覽與社會服務三個方面進行綜合評分,將博物館分為一級、二級、三級。目前,我國備案博物館遍布全國31個省(自治區、直轄市),以山東省數量最多,其中一級博物館占3%,二級博物館占7%,三級博物館占9%。

根據《文物系統博物館風險等級和安全防護級別的規定》(GA 27—2002),按照藏品數量及行政等級,博物館可分為一級風險單位、二級風險單位以及三級風險單位。博物館性質、類別和等級不同,安全保衛的范疇和要求也應有所區分。

1 博物館安全保衛范疇

博物館安全保衛是一項重要的基礎工作,貫穿于博物館行政和業務工作的全過程。這項工作具有點多、面廣、線長的特點,難度大、責任重、風險高。博物館的安全保衛工作涉及眾多學科領域,既受到博物館內部因素的限制,又受到博物館外部環境的影響,是一個復雜的系統工程[1]。

安全防范是綜合運用人力防范、實體防范、電子防范等多種手段,預防、延遲、阻止入侵、盜竊、搶劫、破壞、爆炸、暴力襲擊等事件的發生(GB50348—2018《安全防范工程技術標準》)。安全防范和安全保衛之間有兩個主要區別:首先,安全防范側重于防范外部威脅,以防止安全事故的發生,而安全保衛側重于維護內部秩序,以防止內部矛盾的爆發。其次,安全保衛重在保護,在緊急情況下采取必要措施,而安全防范重在預防,以防止或減少緊急情況的發生。由于博物館本身的開放功能,既要確保日常陳列品的開放和接待工作,又要確保在開放過程中的安全保衛工作。在“預防為主、確保重點、打擊敵人、保障安全”的方針下,博物館的安全保衛和安全防范密不可分。

博物館安全保衛的對象多元,包括文物本體、附屬文物、重要文物藏品、古樹名木、基礎設施、數據資料、觀眾等。相關的業務類型復雜,包括文物保護單位開展的考古發掘、保養修繕、科學研究、藏品保管、安全保衛、旅游接待、陳列展覽、零售服務等各項活動和業務。

按照涉及的文物、人員、環境,博物館安全保衛的范疇主要分為以下三大類[2]:人員安全、文物安全、環境安全。人員安全包括工作人員的日常工作、工作環境與職業安全健康,科研人員在工作和文物研究過程中的職業安全與健康,以及游客在參觀游覽過程中的人身健康和財產安全。文物安全包括文物自身不受到環境因素、人為因素的破壞。環境安全指保護區范圍內的原始環境不受到破壞,保持原有的環境風貌。

按照《博物館管理辦法》,博物館劃分為陳列展覽區、藏品庫房區、文物保護技術區、辦公區、公眾服務區等。《博物館安全保衛工作規定》將重點要害部位定義為文物存放部位(如庫房、展廳、修復室等)、容易發生火災部位(化驗室、配電室等)及機要部位(如人事檔案室、控制室、文獻資料室等)。《文物系統博物館風險等級和安全防護級別的規定》(GA 27—2002)按照藏品數量和等級將博物館風險部位劃分為一級、二級及三級。在博物館安全保衛中,需針對不同區域對安全保衛的工作內容、規范和要求進行界定。

按照事務性質,博物館安保工作可劃分為日常安全管理和應急管理兩大類。其中,日常安全管理包括安全管理檢查、安全會議、安全管理培訓、安全管理宣傳與處罰、事件調查與處理、文件及檔案管理、施工評估與管理、職業健康與環境衛生管理等。例如,《博物館安全保衛工作規定》指出“博物館應制訂防盜、滅火的應急方案,半年組織一次演習”。《博物館檔案管理規范》(DB41T 2160—2021)規定了博物館檔案管理的機構和人員、基礎設施、分類、歸檔范圍及保管期限、形成與收集、整理與歸檔、保管與保護、鑒定與銷毀、利用與開發等規范。

博物館應急管理是指對博物館相關的各類突發事件建立應急流程,一旦出現警情能有效地進行應急處置。《中華人民共和國突發事件應對法》將突發事件分為自然災害、事故災難、公共衛生事件及社會安全事件四大類。《國家文物局突發事件應急工作管理辦法》(文物辦發200387號)將博物館突發事件定義為“由人為或自然因素引起的突發性的危及文物安全和文物保護工作秩序的事件”。其中,人為因素包括故意或無意對文物造成損壞的行為,自然因素包括突發性自然災害(如火災、水災、地震、沙塵暴等)以及漸發性自然災害(如病蟲害、風化侵蝕、溫濕度變化等)。根據突發事件的誘發因素、發展過程和事件性質,博物館突發事件可劃分為四類:自然災害導致文物受損或受災的事件、因人的故意行為導致文物受損的事件、因技術原因或管理不善造成文物受損事件,以及因政治安全、民族宗教、網絡安全等非傳統安全問題引發的文物安全事件[3-5]。《企事業單位內部治安保衛條例》指出,企事業單位內部治安保衛工作主要是以“維護正常秩序”為主要手段,以“保護公民人身、財產安全和公共財產安全”為主要目的的工作,主要由公安部門進行管理,單位內部主要有保衛部門牽頭負責。博物館應急管理的主要工作包括編制應急響應程序和應急預案、應急演練、應急人員和物資數據庫管理等,這些內容在已經發布的標準中還未有明確定義。

綜上所述,博物館安全保衛主要以規范防盜、防破壞、防肇事、防恐、防擁擠踩踏等社會安全事件的全過程管理為核心。

2 我國博物館安全保衛管理存在的問題

近年來,隨著《文物保護法》《安全生產法》《博物館管理辦法》《博物館安全保衛工作規定》等法律法規的貫徹落實,以及國家和各地文物管理部門規章制度陸續出臺、督察檢查工作的持續開展,博物館安全保衛工作在思想上、組織上、制度上、措施上逐步得到了加強,設備陳舊、技術落后、人員不足等問題得到了改善。通過整理相關文獻資料、發放調查問卷、召開線上線下會議、實地走訪考察等方式,對全國31家不同等級博物館的安全保衛工作情況進行調研,了解機構人員、技防管理、重點部位、活動管理、事件處置等方面的現狀和問題,梳理匯總出當前博物館安全保衛管理中具有普遍性和典型性的突出問題。

2.1 安全保衛體系不完善,技術規范不健全

相關工作主要集中在博物館管理及監管機構領域[6-8],學術研究層面的相關工作較少,且多為經驗總結和思路介紹,缺少系統性的體系構建及運行落實相關研究。在實踐應用層面,近年來相關部門出臺了一系列的政策要求和規定,如《博物館安全保衛工作規定》《博物館管理辦法》《文物系統博物館風險等級和安全防護級別的規定》(GA 27—2002)、《博物館和文物保護單位安全防范系統要求》(GB/T 16571—2012)等規章制度、標準,但是大多側重某些要素,缺乏整體性和全面性,博物館安全保衛工作的體系建設和具體要素設計應遵循的技術規范仍處于空白。

國際博物館協會制定了一系列有關博物館安全管理的標準化運營建議和指南手冊[9-12],系統地介紹了國外博物館安全中逐漸形成標準的一些操作規范,強調其在日常工作中的實踐性和應用性。但由于國內外在社會政治經濟條件以及博物館管理體制等方面的差異,使得博物館安全保衛體系呈現出多樣性的特點,且以上文獻部分內容與當前管理形式和技術發展不匹配。整體而言,尚沒有較為適合我國國情的博物館方面的安全保衛技術標準。

2.2 安全保衛管理系統性和精細化程度差異大,相關過程缺乏控制

博物館安全管理工作包括治安保衛、消防安全、設備安全、電氣安全、食品安全、服務安全、藏品安全、安全生產、網絡安全、輿情、反恐怖防范等不同業務事項。各業務事項在不同博物館歸屬不同的業務部門管理,通常博物館安全保衛部門的管理事項主要集中在治安保衛、消防安全、安全生產、反恐怖防范等方面,后勤或物業部門的管理事項主要集中在設備安全、電氣安全、食品安全等方面,辦公室負責信息化安全、輿情等事項。業務事項歸屬沒有統一的規則,與博物館級別和規模有關,一般國家級、省級博物館業務事項分解更細致,負有安全管理職責的部門更多,而地級、縣級博物館負有安全管理的部門或人員數量相對少很多,職責相對集中。不同博物館在安全管理上的系統性和精細化程度差異大,只有少數博物館建立并運行了安全管理體系或質量管理體系,在保安崗位設置、大客流應急處置響應條件等事項中有定量計算規則,部分縣級博物館有內部治安保衛制度和治安防范措施,但實際運行與制度要求一致性差,未按照制度運行。而大多數博物館安全管理還是以建立規章制度為主,安全管理制度的更新與修訂不及時,對于博物館安全管理相關過程缺乏控制。

2.3 安全保衛管理重物防技防輕人防、重技術系統建設輕管理流程規劃

博物館安全保衛包括物防、技防和人防三個方面,但已有的研究主要集中在物防和技防的設計及建設過程[13-14],在人防方面相對欠缺,而實踐中也存在重文物輕安保,重技術輕管理,安全保衛管理不到位,員工違紀違規現象時有發生等問題。例如,因管理制度缺失或執行不到位,造成文物破壞[15];人員對設備設施及技術系統保養維護不到位,出現文物監測系統失靈、水電氣熱基礎設施故障;開放過程管理不善、文物修復和展陳運輸不當[16]、文物保護工程施工違規等造成文物受損;“人防、物防、技防”措施不落實,安全隱患嚴重,技防設施管理不善、使用不當,沒有發揮應有的作用等[17]。為提高博物館安全保衛能力,亟須完善安全保衛體系,對博物館安全保衛工作需要具備的要素以及各要素之間的相互關系做具體的定義和規范,為安全保衛提供依據。

2.4 重點部位確定缺乏統一的標準,管理規則不明確

《博物館安全保衛工作規定》第四章第七條規定為了貫徹“預防為主,確保重點”的方針,博物館應研究確定本館的重要要害部位,切實加強安全防范工作。相關文件對博物館重點部位的確定及管理有一定要求,例如,《文物系統博物館風險等級和安全防護級別的規定》中從藏品保護的角度規定了一二三級風險部位。在執行層面,各個博物館也都有自己內部確定的重點部位,一般都包括庫房、監控中心、展廳等區域,并有對應的管理模式,但在重點部位的確定標準、管理規則等方面沒有統一的規則。《文物系統博物館風險等級和安全防護級別的規定》主要從文物保護的角度,依據藏品的級別和數量,將庫房、展廳、藏品修復室、養護室等劃分為不同等級的風險防護部位。《博物館安全保衛工作規定》中將重點要害部位分為三類:一是文物存放部位,如庫房、展廳、修復室等;二是容易發生火災部位,如化驗室、配電室等;三是機要部位,如人事檔案室、控制室、文獻資料室等。從當前博物館運行層面看,得到關注的主要是文物存放相關的庫房、展廳以及監控中心,配電室、化驗室等區域的重視程度相對較低。《文物系統博物館風險等級和安全防護級別的規定》對與文物相關的一二三級風險部位的技防系統配置進行了規定,但沒有對人防和日常運行管理方面的明確要求,且未包含易發生火災或人為破壞的重點部位。

2.5 安全保衛風險評估方法缺少規范,應急處置能力有待提高

現階段博物館各類風險評估主要包括安防風險評估、展陳環境安保風險評估、消防風險評估等,這些都是作為各項工程或者展陳活動的前置條件或要件,與博物館安全保衛風險管理關系不大。而且,風險評估多以經驗為主,評估方法待規范。在應急處置方面,各級博物館基本編制了不同類型的應急預案,并定期開展應急演練。預案編制方面的主要依據有國家文物局發布的《國家文物局突發事件應急工作管理辦法》《文物單位安全應急預案編制指南》和《生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則》(GB/T 29639),演練方面有定期在內部開展的專項演練、綜合演練以及與外部單位共同組織的聯合演練,演練主題以消防和反恐防暴為主。總得來說,博物館應急處置能力實現了“從無到有”,但“從有到優”還需要進一步提升。由于博物館在應急處置時面對的場景更復雜,如火災場景下“先滅火”還是“先搶文物”,如何平衡“觀眾疏散”與“文物防盜”等,都需要通過理論和實踐不斷優化,當前的應急預案更多的是基于“理想條件”而預設的,尚需檢驗。其次,博物館應急預案在宏觀層面相對健全,但微觀層面不夠深入。一方面,當前各館在全館層面的整體預案相對完整,但與具體功能區(庫房、辦公區、展廳、機房等)、具體時間場景(白天、夜間、開放時間、非開放時間)的結合細化不夠,導致應對措施針對性不強。另一方面,現有預案更多關注信息上報和指揮流程等內容,在要素上比較全,但針對不同場景不同崗位人員的處置要點不夠細化。

3 博物館安全保衛管理標準化建議

當前我國博物館安全保衛管理整體處于“依靠性”階段,大多數博物館安全管理缺乏頂層設計和體系化管理,管理方法主要還是依靠制度和經驗,只有少數博物館建立并運行了安全管理體系或質量管理體系。然而,當前博物館安全保衛面臨的問題越來越復雜,社會對博物館安全保衛管理要求越來越高,必須讓博物館能夠掌握建立、實施、保持和持續改進安全保衛管理制度或體系的方法。由于我國博物館類型眾多,級別不同,多數民間博物館主要以未定級為主,管理規范性和保衛力量等差異較大[18]。各類(級)博物館的安全體系建設良莠不齊,安全管理水平參差不齊,在博物館安全保衛的目標、范圍、關鍵業務等要素上缺少明確的界定和區分,亟須對博物館安全保衛管理體系和具體要素管理規范進行系統性界定,進而構建博物館安全保衛管理標準化體系。

3.1 構建“策劃-實施-檢查-改進”的安全保衛閉環管理體系

安全管理體系是2 0世紀9 0年代產生的一種現代化安全生產管理模式。目前,世界各國在ISO9000質量管理體系的基礎上頒布了各自的安全管理體系標準,例如,英國的《職業健康安全管理體系指南》(BS 8800),我國的《職業健康安全管理體系規范》(GB/ T 28001)等。安全管理體系的運行模式基于“策劃-實施-檢查-改進”(PDCA)理論,主要包括組織環境、領導作用和工作人員參與、策劃、支持、運行、績效、改進這七個要素,互相作用構成有機的整體。PDCA理論為行業安全生產管理體系建設提供了統一的框架,在許多行業中已有廣泛的應用[19-21]。王文淵等以中國科技館為例構建PDCA循環模型,對博物館空調通風系統疫情防控流程進行控制,提高博物館空調通風系統安全和管理水平[22]。張全喜等從博物館宣教工作的實際出發,對PDCA循環的各個環節進行論述,以提高博物館的宣教工作質量[23]。《文化服務質量管理體系實施指南》(GB/T 28227)在文化服務質量管理體系框架下,給出了博物館藏品和顧客財產的安全防范、監視和測量設備的控制等管理制度和要求。但是以上多局限于博物館管理中的具體問題或要素,尚無針對博物館整體安全管理體系的研究。

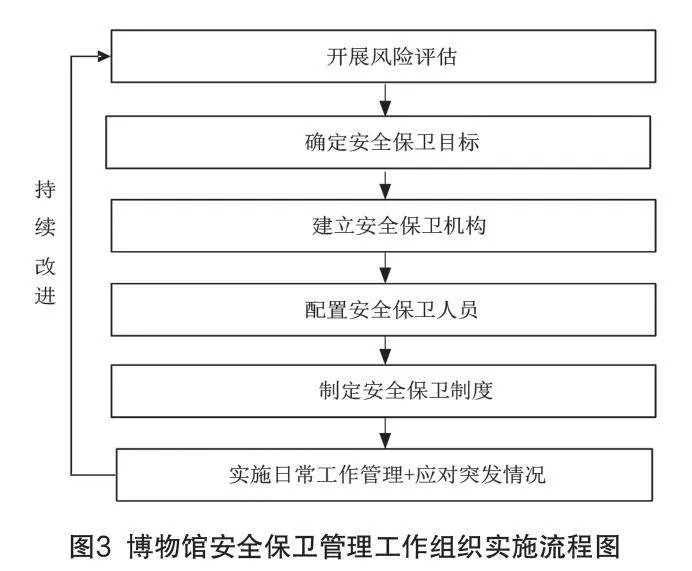

因此,為了實現博物館安全保衛標準化管理,需要引入安全管理體系理念,構建“策劃-實施-檢查-改進”持續改進模式,開展安全威脅識別、風險評估,完善安全保衛制度和安全保衛防范措施,實施關鍵過程控制,落實值班值守、巡邏守護、巡查檢查、安防設施設備維護、安全隱患整改、安全教育培訓等管理制度,確保安全保衛工作有章可循、有跡可查、落實到位。在組織實施流程上,博物館安全保衛管理工作應按照開展風險評估、確定安全保衛目標、建立安全保衛機構、配置安全保衛人員、制定安全保衛管理制度、實施安全保衛活動的流程組織實施并動態調整(見圖3)。由于博物館的規模和級別差異比較大,建議有條件的博物館建立、實施、保持和持續改進安全保衛管理體系,針對不具備條件的博物館,在安全保衛總體要求中增加過程控制、風險評估、變更管理、作業指導書、績效評價、持續改進等內容。

3.2 實施“風險驅動”的安全保衛全過程評估

博物館應開展安全保衛風險評估,制定安全威脅識別、風險評估和風險管理程序,主動識別和評估安全保衛相關安全威脅和風險,針對重大安全風險、威脅和缺陷,制定并實施必要的管理控制措施,監視控制措施效果。

博物館安全保衛相關安全威脅和風險類別包括但不限于:博物館相關的物理及功能故障,惡意或犯罪行為;博物館內部或外部環境,包括超出博物館控制范圍但影響博物館安全的因素;博物館安全保衛設備的設計、安裝、維護和更換;博物館相關信息、數據、知識和通信管理;與博物館安全威脅和漏洞相關的信息;與博物館存在依賴關系的組織。

博物館安全威脅和風險識別和評估范圍應包括但不限于:正常運行狀態、異常運行狀態、緊急情況下的風險;常規運行程序、定期或臨時運行程序中的風險;內部人員活動、游客活動、分包商活動、來訪人員活動以及使用外部產品或服務造成的安全風險。

3.3 制定“分層級分專業”的安全保衛制度

由于不同安全事項的風險管控方案、安全管理制度、應急處置措施差別較大,不同博物館不同安全事項歸屬不同業務部門負責,如果不對博物館安全管理制度進行分層級分專業,不在各業務部門分崗位分要素進行轉化,一線員工理解與執行都會比較困難。因此,博物館安全管理制度包括館級、部門級、崗位級三類文件構成。館級層面包括安全管理制度和專項安全管理規定,其中安全管理制度主要包括方針與目標、各級人員安全責任制、安全教育與培訓、風險管理、宣傳促進與處罰制度、溝通參與和協商制度、安全保衛檢查巡查制度、事件調查與處理、合作單位管理制度、應急準備與響應、法律法規與合規性評價、審核與評估等內容,專項安全管理規定主要包括安全管理規定、安全管理程序、設施設備保養維護等內容。部門級主要是部門安全管理方案,崗位級主要是安全作業指導書。

3.4 開展“日常工作管理和特殊場景突發處置相結合”的安全保衛活動管理

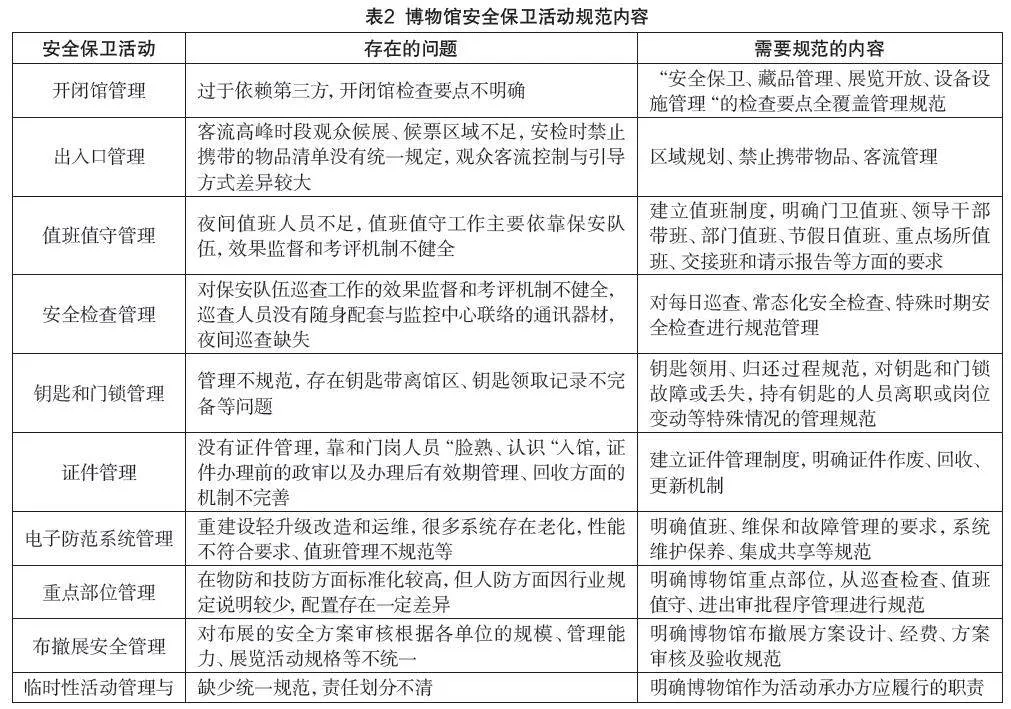

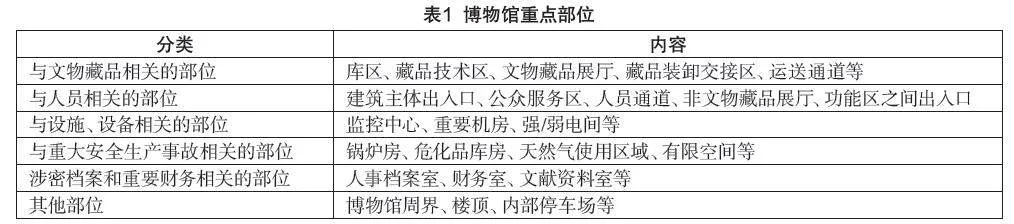

博物館安全保衛管理從性質上分為日常工作管理和特殊場景的突發處置,從工作場所(或職責)上分為開閉館管理、出入口管理、安全檢查管理、值班值守管理、鑰匙和門鎖管理、證件管理、電子防范系統管理、重點部位安全管理、布撤展方案安全審核與驗收、臨時性活動安全監管等。其中,博物館重點部位可分為6類:與文物藏品相關的部位,與人員相關的部位,與設施、設備相關的部位,與重大安全生產事故相關的部位,涉密檔案和重要財物相關的部位,以及其他部位(見表1)。

在博物館安全保衛管理中需要梳理、分析、確定安全保衛的核心業務和崗位,圍繞文物安全及突發情況第一時間響應的基本目標,明確崗位人員要求及對第三方機構和人員的監督考核機制,根據不同類型博物館及不同人員崗位的特點,梳理各項活動安全監管需要規范的內容(見表2)。對于重點部位,在巡查檢查、值班值守、進出審批程序等方面建立重點部位臺賬,制定管理制度,明確責任部門和人員。通過設置值守崗位、增加巡查頻次、強化自動化控制和監控系統等方式,加強重點部位管理要求,履行重點部位進出審批程序和登記手續。根據博物館應急處置工作的實際需求,提出分區域、分時段的系列子方案編制要求,并針對不同的應急場景,給出應急處置要點清單。

4 結 論

新形勢下的博物館安保工作是一個集安全與應急于一體的復雜的、系統性的工程項目。博物館安全保衛需要遵循的要求和規范來自多個部門,包括公安部門、文物主管部門、應急管理部門、屬地政府等。在免費開放的大背景下,安全保衛面臨的形勢愈發嚴峻[24],盜竊、火災、文物損毀、施工破壞等事件時有發生,如何規范博物館安全保衛工作,加強博物館安全防范體系的建設,制定多元化的安全防范措施,提高博物館安全保衛能力是當前博物館管理領域的重要問題[25]。本文引入管理體系和風險管理理念,突出全員參與、過程控制、持續改進的原則,通過開展博物館管理對象和業務類型解析、安全保衛管理主要威脅及等級分析、安全保衛管理體系及關鍵要素設計,對博物館安全保衛管理體系、安全保衛風險評估、安全保衛制度、安全保衛主要活動管理等工作規范進行具體研究,為新形勢下博物館安全保衛管理標準化建設提供建議。由于我國博物館的類型、等級差異較大,在安全保衛標準化管理中還需針對不同博物館進行細化。

參考文獻

[1]MANU E B, ARTHUR N A P. Museum security and"purloin: The Manhyia Palace Museum in perspective[J].Curator The Museum Journal, 2021, 64(1): 115-129.

[2]李季梅,寧利君,李海鵬,等.文物保護單位安全與應急管理[M].北京:文物出版社,2021.

[3]任巍. 博物館安全技術防范系統設計探析[ J ] . 博物院,2022,35(5):38-43.

[4]劉振泉.也談博物館安全體系建設——以山西青銅博物館安全保障體系建設為例[J].文物鑒定與鑒賞,2021,210(15):151-153.

[5]王利民.淺析博物館藏品信息智能化安全管理——以大同市博物館為例[J].文物世界,2020,158(3):47-48+64.

[6]鄧榆川.博物館安全技術的防范管理方法[ J ] .智能城市,2021,7(16):57-58.

[7]管琳.博物館設計管理的研究與應用[D].南京:東南大學,2020.

[8]張淋江.河南云露山智慧景區建設研究[D].桂林:廣西師范大學,2016.

[9]Museums I C O. Guidelines for disaster preparedness in"museums[M]. ICOM, 1993.

[10]H E K M A N ,W I L L E M . H a n d b o o k o n e m e r g e n c y"procedures[J]. 2011.

[11]LEE M W, DORGE V, JONES S L. Building an emergency"plan: A guide for museums and other cultural institutions[J].Journal of the American Institute for Conservation, 1999,40(2):161.

[12]LORD B, LORD G. Covering Your Assets: Facilities and Ri"sk Management in Museums[M].Washington, DC: American"Association of Museums, 2006.

[13]ELSHAFIEY. Design and implementation of a museum and"banks security system using antenna as IR proximity sensor"and PSoC technology[C]// IEEE Conference on Wireless"Technology amp; Applications.2011.

[14]WA L C H T. C o m mo n s e n s e s e cu r it y fo r mu s e u m"libraries1[J]. Curator The Museum Journal, 2010, 22(3):217-223.

[15]權剛.芻議如何做好博物館安全保衛工作[J].文物鑒定與鑒賞,2021,207(12):145-147.

[16]文物展覽安全課題組.文物展覽安全研究[M].北京:學苑出版社,2021:168-176.

[17]孔祥峰.淺談如何做好博物館安全保衛工作[J].科技資訊,2019,17(27):242+244.

[18]潘力飛,程燦陽.中小型博物館安全工作的探析[J].中國安防,2020,172(5):96-101.

[19]何少偉,楊靜,崔祎.PDCA循環建筑安全管理措施[J].中國高新科技,2022,123(15):117-119.

[20]李婕.基于PDCA循環法的煤礦安全質量管理體系研究[J].中國石油和化工標準與質量,2022,42(13):83-85.

[21]楊輝.運用PDCA循環法完善信息安全管理體系[J].中國公共安全(學術版),2006(2):78-81.

[22]王文淵.PDCA循環在博物館空調通風系統防疫中的應用——以中國科技館為例[J].科技視界,2022,374(8):5-8.

[23]張全喜.淺談PDCA循環在提高博物館宣教工作質量中的應用[J].科教文匯(中旬刊),2010,131(4):192-193.

[24]楊濤.博物館文物安全工作中的問題探討[J].文物鑒定與鑒賞,2020,175(4):112-113.

[25]葛永帥.免費開放視角下的博物館安全管理風險因素及應對措施[J].國際公關,2022,145(13):86-88.

作者簡介

王波,本科,工程師,長期從事博物館安全管理工作。

(責任編輯:張瑞洋)