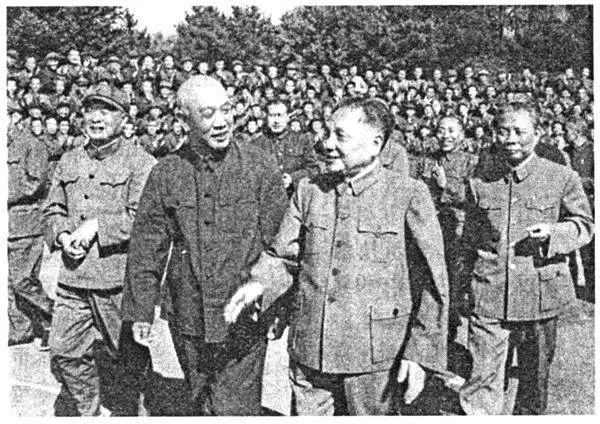

1978:十一屆三中全會之前的鄧小平

1977年11月,按照中央的指示,國家經濟委員會主任袁寶華率領代表團,考察英國、法國和日本。

從歐洲和日本考察回來,袁寶華或采取口頭匯報,或寫出書面材料,向中央領導人吹風通氣。

中央領導一致認為:通過出國考察,眼界大開,承認我國的工農業技術和發展水平至少比發達國家落后15年至20年,管理水平和勞動生產率差距甚大。

“不能總在北京轉圈子”

1978年2月,在中央討論《政府工作報告》的會議上,鄧小平建議,對于歐洲共同市場,要迅速派人進行技術考察。對于共同市場,對于日本、美國,要專門成立一個班子,集中力量,專門研究。要注意國際動態,現在是對我們最有利的時機。

4月19日,中共中央政治局召開會議,討論《今后八年發展對外貿易,增加外匯收入的規劃要點》。鄧小平就外貿工作做了一段非常大膽的插話,可以說,這也是他提倡解放思想、搞改革開放的一個提議:

擴大進出口貿易問題,我已經說了多次,現在的問題是如何做得快一些好一些。政策上大膽一點,搶時間進口設備,是劃得來的,得到的比付出的利息要多,問題是要善于去做。目前的時機是有利的。粉碎“四人幫”以后,思想解放了,可以拿資本主義國家行之有效的辦法為我們所用。要想一想,現在思想解放得夠不夠,到底還有什么障礙,看看上層建筑、生產技術方面存在什么問題。有些事情不能總在北京轉圈子,一拖就一兩年,要盡快研究解決。

早在1977年9月16日至10月14日,冶金部副部長葉志強率團去日本考察,深感中國冶金技術落后于日本很多。10月22日,華國鋒聽取匯報后,指示要引進日本的先進技術。12月14日,華國鋒、葉劍英、鄧小平圈閱同意李先念簽批的《擬和日本技術小組商談新建鋼鐵廠主要問題的請示》。

1978年3月11日,上海寶山鋼鐵廠正式上馬。

說干就干,馬上干

1978年3月至5月,中共中央和國務院決定兵分三路,派出三個代表團考察經濟。這三路,一路為國家計劃委員會副主任段云率領的國家計委和對外經濟貿易部派出的赴港澳經濟貿易考察組,一路為國家計委副主任林乎加率領的赴日本經濟代表團,再一路就是由谷牧副總理任團長的赴西歐五國(法國、瑞士、比利時、丹麥、聯邦德國)考察團。

林乎加一行回國后,立即向中央報告訪問成果。他們認為,“二戰”后,日本的經濟進步主要有三大原因:大膽引進國外先進技術,利用外資,大力推動教育和科研。其他匯報也都非常成功。大家概括為“說干就干,馬上干”。隨后,國務院在6月就成立進出口委員會、國家外國投資管理委員會,谷牧為主任,甘子玉、周建南為副主任,江澤民為秘書長。

“獨立自主不是閉關自守,自力更生不是盲目排外。”鄧小平在1978年3月召開的全國科學大會上指出,“任何一個民族、一個國家,都需要學習別的民族、別的國家的長處,學習人家的先進科學技術。”

“實事求是很不簡單”

1978年9月13日,鄧小平出訪朝鮮回國,沒有直接返京,而是在東北三省停留了大約一個星期。鄧小平把東北轉了一個遍。走一路,講一路,用他的話說是“到處點火”,播撒思想解放的火種。

第一把火是什么火呢?

聽完時任吉林省委第一書記王恩茂接近兩個小時的工作匯報,鄧小平向會場全體人員揮揮手,隨后就發表了長達一個半小時的講話。他從實事求是講起:

現在擺在我們面前的問題,關鍵還是實事求是、理論與實際相結合、一切從實際出發。這是政治問題,是思想問題,也是我們實現四個現代化的現實問題。一切從實際出發,我們的事業才有希望。理論聯系實際,就是從實際出發,把實踐經驗加以概括。

多少年來,就是“文化大革命”以前,我們的腦筋開動得也不夠;這些年來思想僵化了。企業管理,過去是蘇聯那一套,沒有跳出那個圈子。那時候,蘇聯企業管理水平比資本主義國家落后得多,后來我們學了那個東西,有了那個東西比沒有好。但現在連那個落后的東西也丟掉了,一片混亂。現在,要使所有的人開動腦筋,哪怕管理一個街道工廠,也要自己開動腦筋,敢于思考怎么樣使生產增加,產品質量提高,成本降低,原材料消耗少,產品價格不斷降低。不管大中小企業,搞得好的要獎勵,不能搞平均主義,要鼓勵先進。

實踐是檢驗真理的唯一標準,這是馬克思主義,是毛主席經常講的。思想僵化,就不可能實現四個現代化。實事求是很不簡單,不是一個小問題,所有的人開動腦筋,就有希望。

“一切從實際出發,破除現代迷信,堅持實事求是的精神”,后來被政治觀察家們評論為這次鄧小平東北之行談話的核心。實際上,從鄧小平1977年第三次復出開始,“實事求是”就成了他此后政治生涯的關鍵詞。

形成一個網

東北是中國的工業基地,如何提高技術水平和管理水平,如何向西方學習先進技術和管理經驗,這是鄧小平特別關心的問題。他大力宣傳向西方學習,搞好教育和科學研究。

在大慶視察,鄧小平問道:“你們有沒有計算機?”

“有。”

“每天開機幾個小時?”

“兩個小時。”

“那不同算盤差不多了,花那么多錢做什么?”聽到每天只開兩個小時,鄧小平很不滿意,“你們要把計算機設備利用起來。”

在匯報會上,鄧小平就計算機問題再次強調:“計算中心要統一規劃。從大到小,大大小小配套起來,形成一個網,像電網一樣。必須保證每天工作24小時,誰用誰出錢。”

在黑龍江,鄧小平說:

我們決心下了,體制改革得比較適應,行動比較快,有效率了,剩下的就是技術水平、管理水平問題。一個企業管理得好不好大不一樣。管理也是技術。我們不注意管理。我們搞了好多年工業的同志,并不等于會管理,這個還得學呀。實現四個現代化,現在中央下了決心,要大量吸收國外資金,引進新的技術、新的設備。恐怕要有幾百、上千個項目。問題是這些東西來了我們會不會管,我們能不能掌握,靠我們的本事。武鋼1.7米軋機,是德國、日本的最新技術,現在擱在那兒不會管,逼迫我們要留一點外國技術人員,包括技術工人。現在日本工業要高中畢業生當工人,沒有高中文化不行。我們技術落后,要從頭學起,要大量培訓年輕干部和技術工人,我相信,我們總會自己培養出合格的人才的。

1978年的鄧小平,有一種深深的危機感和憂患意識,甚至有著迫不及待、時不我待的心情。

(摘自《大國轉折》)