基于信息量模型的黑山峽地區滑坡易發性風險評價

關鍵詞:滑坡;易發性;風險評價;信息量模型;黑山峽地區

黑山峽地區地質條件復雜,活躍的斷層和頻發的地震活動導致該區域滑坡災害頻發。降水和人類活動也對滑坡的發生具有顯著影響。滑坡易發性評價旨在確定一個區域內發生滑坡的概率,并提供相關預防和保護建議。對大區域滑坡風險進行評價時,常選擇基于歷史災害數據與影響因子的統計分析法。具體方法包括頻率比法、潛在滑坡面積法、信息量法和變異系數法,其中信息量法因邏輯清晰、效果顯著而被廣泛應用。由于滑坡易發性受到多種因素的影響,因此需要有針對性地開展滑坡評價因子的分析與篩選,建立評價指標體系。

自1959年以來,黑山峽水利樞紐壩址及庫區復雜的地質條件備受爭議,成為影響水利樞紐建設的重要因素之一。隨著黑山峽水利樞紐工程被列入國家2020-2022年重點推進的150項重大水利名錄,工程建設前期工作正在穩步有序開展,對黑山峽地區地質災害隱患及風險進行評價顯得尤為重要。基于此,本文以黑山峽地區為研究對象,基于自然地理、氣候、地形地貌、土壤植被、河流水系等背景資料,采用信息量模型開展黑山峽地區滑坡易發性風險評價,以期為黑山峽水利樞紐的建設提供科學依據。

1研究區概況、數據來源及評價因子選取

1.1研究區概況、數據來源

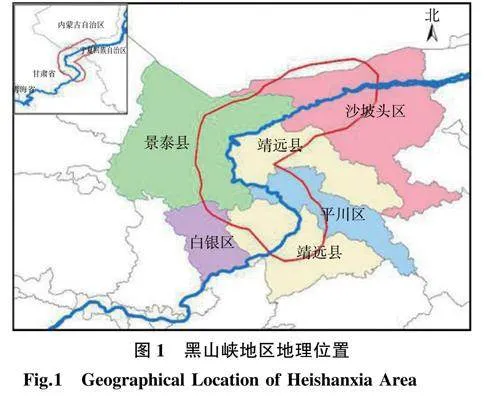

黃河黑山峽河段位于甘肅省、寧夏回族自治區交界處,自甘肅省靖遠縣興隆鄉大廟村至寧夏回族自治區中衛市沙坡頭區甘塘鎮孟家灣村,全長71km,其中甘肅省境內長度為41km(含兩省區界河長度20km),寧夏回族自治區境內長度50km。黑山峽地區地理位置見圖1。

研究區有滑坡209處,滑坡點數據源自中國科學院資源環境科學數據中心(https.∥www. resdc. cn/),包括滑坡點經緯度、險情等級、滑坡類型等:數字高程模型(DEM)、年平均降水量、NDVI數據源自地理空間數據云(http://www.gscloud.cn/),坡度、曲率由DEM提取得到:地層巖性、斷層信息源自中國地質調查局地質云(https://geocloud.cgs.gov.cn/);路網和水系信息源自全國地理信息資源目錄服務系統(http://www.webmap.cn/)。

1.2評價因子選取原則

1)代表性原則。不同區域具有不同的地質地形條件,應考慮研究區地層巖性條件、地形地貌、人類活動等,選取具有代表性的評價因子,避免盲目套用其他區域的評價體系。

2)獨立性原則。滑坡是多個因子在非線性關系情況下共同作用的結果,應選擇獨立性強的評價因子,避免因子之間存在一定相關性及重復性,導致模型預測失真。

3)經驗性原則。應借鑒長期深入一線工作且對地質災害具有深入了解的專家的經驗,結合已有相關文獻,選取具有經驗性的評價因子,以避免評價因子選擇的盲目性。

(4)簡明性原則。評價因子應具有簡潔明了、易獲取等特點,有利于研究的復現與推廣。

1.3評價因子選取結果

在參考前人研究的基礎上,根據研究區滑坡分布與環境因子的特點,初步選定DEM、坡度、曲率、地層巖性、與斷層的距離、降水量、NDVI、與道路的距離、與水系的距離為研究區滑坡易發性評價因子。

研究區高程為1178~3309m,總體地勢為東西高中間低、南高北低。研究區坡度為0°~66.9°,中部、南部坡度大,北部坡度小(大多地區小于10°),中部河谷附近河流侵蝕與地質作用導致地表大量被沖刷,出現了較陡峭的坡體。研究區地表曲率為-5~3 m-1,80%的地區地表曲率約為1m-1,曲率分布與坡度較為一致,主要表現為河谷周圍較大.高原與山地較小。

研究區出露的巖石類型主要包括變質碎屑巖、花崗巖、黃土、礫巖、泥巖、砂、砂巖等,多數巖石性質較為軟弱。最多的巖石類型為砂巖,分布面積約為9000km2,主要集中于西南部與中部:其次是砂與黃土,分布面積均為6000km2,主要分布于北部和東南部;研究區內僅包含少量的堅硬巖石,主要為花崗巖、志留紀蛇綠橄欖巖、灰綠色石片巖夾少量大理巖、石英巖透鏡體、灰白色云母石英(鈉長)片巖夾大理巖等。因此,研究區地表總體穩定性較差,在地質活動或者持續降水情況下易發生滑坡、泥石流等地質災害。

研究區活動斷層較多,均呈東西走向,由南至北分別為白楊樹溝斷裂、西灣斷裂、海原斷裂、老虎山斷裂、五佛寺斷裂、罐罐嶺斷裂和白墩子斷裂,其中海原斷裂十分活躍,受影響地區常發生地震,從而引發次生地質災害。

降水和山體滑坡的關系密切,研究區降水量總體較小,年平均降水量僅為305mm,降水量較大的地區主要集中于東南部。

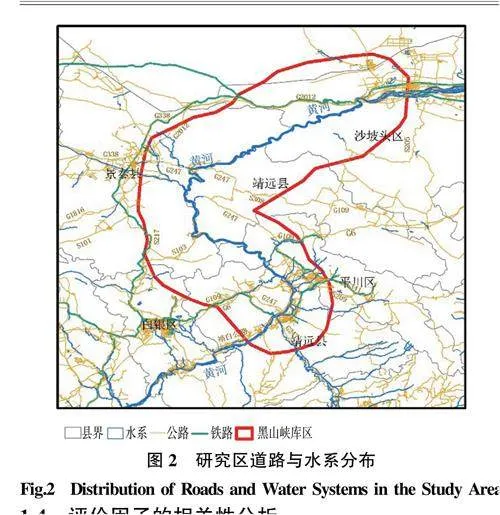

河流對區域地表穩定性的影響巨大,不同于降水,河流的沖積侵蝕作用主要集中在河流兩岸。研究區道路與水系分布見圖2,水系主要包括黃河、祖厲河、下沙河、老莊河、大沙河,總干渠、北干渠、東干渠等人工河。

人類活動對邊坡的影響很大,主要選擇道路相關數據表征人類活動。研究區道路主要包括國道G106、G247,高速公路G6(京藏高速)和G2012(定武高速),省道S103、S205、S217、S247、S308、靖白公路等以及其他縣鄉道路。

NDVI能夠表示區域植被覆蓋情況,是一種應用廣泛的遙感指數。研究區總體植被覆蓋情況較差,NDVI值為0.2~0.4,東北部中衛市、中部河谷地區、西北部景泰縣等地NDVI值較大。

1.4評價因子的相關性分析

相關性分析是通過計算2個或2個以上變量間的相關系數,判斷變量之間的密切程度,是數據分析中較為常用的一類手段。目前相關性分析方法主要有斯皮爾曼相關系數法、Pearson相關系數法和卡德爾相關系數法等,其中Pearson相關系數法具有泛化能力強的特點,近些年被廣泛應用。Pearson相關系數計算公式如下:

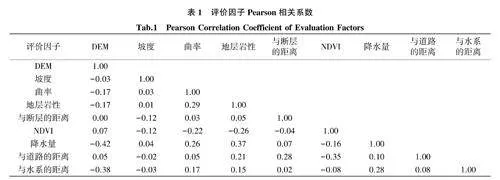

利用SPSS軟件進行Pearson相關性分析,結果見表1。

經過對比,認為選用的所有因子兩兩間相關性均較低,因此保留全部因子。

2信息量法計算過程

信息量法的主要特點是不僅考慮到景觀因子(如坡度、坡向、高程等),而且考慮到土壤水分、土體穩定性等影響滑坡的土壤力學和物理因子,因此有較高的應用價值。同時,信息量法基于豐富的統計數據和GIS技術,使得其評估結果更為科學、準確。信息量法計算過程如下。

1)數據預處理。通過地形測繪、實地勘察等方式采集滑坡易發性評價所需數據,利用平滑、濾波等方法去除噪聲和異常值,保證數據的穩定性和可靠性。采用空間或日寸間插值法對缺失數據進行補全,確保數據完整性。將不同類型的數據轉換為柵格或矢量數據,以便在GIS平臺上進行處理和分析。

2)因子權重確定。首先,篩選出與滑坡易發性相關的主要因子并進行歸一化處理,確保數據可比性。其次,利用統計方法和多元分析進一步篩選出對滑坡易發性貢獻較大的因子。最后,采用專家評分、構建層次分析模型、計算信息熵等方法,分配各因子的權重,確保模型科學、準確地反映滑坡空間分布。

3)信息量計算。按照打分標準對每個因子進行打分,根據所得分數和權重計算該因子的信息量。信息量模型首先計算各評價因子對滑坡發生貢獻的信息量,,即計算樣本頻率:

式中:S為研究區評價單元格總數;S;為研究區含評價指標x;的評價單元格總數;N為研究區存在滑坡的評價單元格總數;N為研究區內含有評價指標x且發生滑坡的評價單元格總數:A為研究區內發生滑坡事件的集合或條件,反映滑坡發生的總體情況。

3滑坡易發性風險評價結果

3.1評價單元選擇

評價單元的選擇對于滑坡易發性評價結果具有顯著影響。目前,國內外相關研究的評價單元主要有行政區劃單元、斜坡單元、規則格網單元、地貌單元等,其中規則格網單元使用最多,斜坡單元次之。

斜坡單元是基于DEM生成集水流域,從中提取山脊線和山谷線而劃分得到的。這種基于地形條件的單元劃分方法,可以很好地反映地形地貌差異,適用于滑坡災害評價。但在實際工程應用中,斜坡單元的劃分非常復雜、困難,依賴人工經驗具有較強的不確定性,因此本研究選用規則格網單元。

規則格網單元是將研究區按照既定大小劃分的一種地理單元,例如30mx30m的正方形格網。規則格網具有創建簡單、計算效率高的特點,在各類生態環境評價與災害評價中得到廣泛使用。規則格網能夠將矢量數據無損轉換為柵格數據,因此具有較高的確定性。規則格網的大小影響預測結果的準確性,尺寸過小導致單元劃分個數過多,使得計算復雜;尺寸過大不能精確反映研究區基本情況。采用Lee等提出的經驗公式計算格網尺寸,公式為

3.2信息量計算

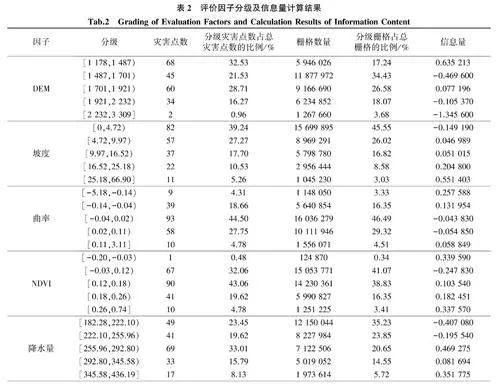

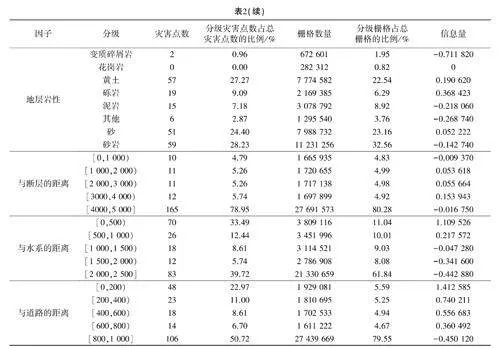

根據自然斷點法對評價因子(DEM、坡度、降水量等)進行分級,對各因子進行信息量計算,結果見表2。

某因子分級的信息量值越大,其對滑坡發生的正貢獻越大。由表2可知,與道路的距離為[0,200)m的信息量值最大,達到1.41;其次是與水系的距離為[0,500)m,信息量值為1.11。由此可見,研究區內滑坡發生受道路和水系的影響極大,大量滑坡發生在與道路和水系距離較近的區域。

3.3信息量疊加與分區

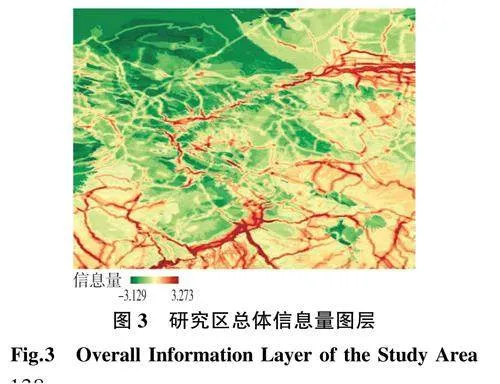

根據信息量計算公式,使用柵格計算器將具有信息量值的因子進行疊加,得到研究區總體信息量圖層(見圖3)。

根據計算結果,研究區總體信息量為-3.129~3.273,用綠、紅色帶表示,越接近紅色表示滑坡易發性程度越高。

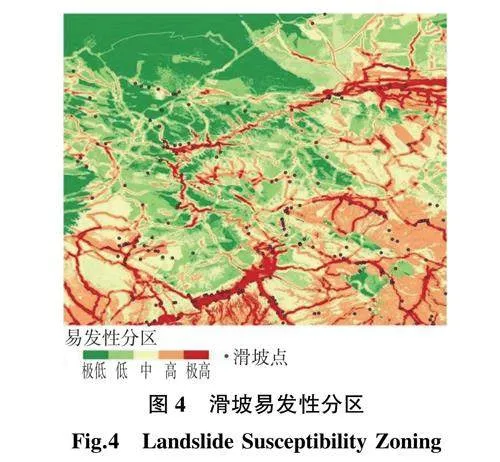

根據總體信息量,采用自然斷點法將研究區滑坡易發性分為5個等級:極低易發區[-3.129,-1.221)、低易發區[-1.221,-0.518)、中易發區[-0.518,0.109)、高易發區[0.109,0.837)、極高易發區[0.837,3.273],分區圖見圖4。

分析圖4可知,研究區滑坡易發性等級呈由南向北下降、由東向西下降的格局。滑坡極高易發區主要分布于研究區東北部寧夏回族自治區沙坡頭區、南部甘肅省靖遠縣以及主要公路與河流沿線,共有126個滑坡點。這些區域海拔普遍較低,地層巖性主要為砂和黃土等,其中沙坡頭區地層巖性有黃土、砂與少量泥巖,靖遠縣地層巖性為砂、黃土,在河流沖積與人類活動的影響下極易發生地表斜坡失穩。在極高易發區中,河流與道路的影響最大,災害分布與河流、道路分布具有極強的空間相關性。

高易發區主要分布于研究區東南部和西南部,具有沿極高易發區向外擴散的分布格局。具體地,高易發區集中于甘肅省蘭州市北部、靖遠縣中南部,寧夏回族自治區沙坡頭區南部和海原縣西部,有48個滑坡點位于高易發區。

中等易發區、低易發區和極低易發區主要分布于研究區中部和西北部,包括內蒙古自治區阿拉善盟、甘肅省景泰縣等地區。這些地區海拔較高但地勢平坦,坡度均小于20°,地層巖性主要為砂巖、泥巖、花崗巖,水系密度低、河流沖積作用弱,道路極少、人類活動強度低,地表主要被草地等植被覆蓋,因此這些區域發生滑坡的可能性較低。

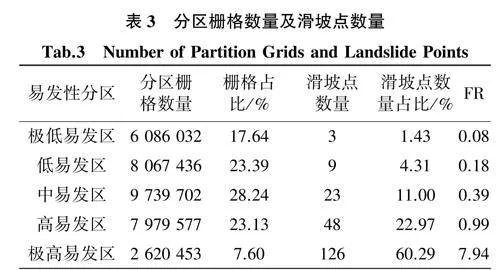

各分區柵格數量及滑坡點數量見表3。極高易發區格柵占總區域的7.60%.該區域滑坡點數量占比達到60.29%,頻率比(FR)值達到7.94。一般認為FR值大于1.00表示較易發生滑坡,小于1.00則反之。對于滑坡點數量占比而言,高易發區和極高易發區的滑坡點數量之和占滑坡點總數的比例超過80.00%,而其他區域只有少量滑坡點,表明基于信息量模型的研究區滑坡易發性評價結果具有可靠性與科學性。

4結束語

滑坡發生受地質條件、氣候條件和人類活動等多種因素的影響,對這些因素進行分析有助于確定滑坡危險區域,采取相應的預防或應對措施。本文選取DEM、坡度、曲率、地層巖性、與斷層的距離、與水系的距離、NDVI、與道路的距離、降水量9個因子作為黑山峽地區滑坡易發性評價指標,按照滑坡易發性對黑山峽地區進行分區。研究區滑坡災害極高易發區位于東北部中衛市沙坡頭區、南部靖遠縣以及主要河流與道路沿線,原因是這些地區地層巖性較為軟弱,主要為砂、黃土等,在河流沖積與人類活動的影響下極易發生地表斜坡失穩。