回望2024:主動基金的競爭力在哪里?

回顧剛剛過去的2024年,A股市場先抑后揚,風格輪動貫穿全年。年初微盤股快速下行,而后開始進入高股息資產強勢周期。自9月末起,市場風險偏好出現顯著提升,以AI為代表的科技股開始領先,小微盤與題材概念股重受熱捧。行至年末,市場在沖高回落之后再次回歸價值風格。截至2024年底,上證指數、創業板指的年漲幅均超12%,深證成指全年漲超9%。

伴隨著市場回暖,主動權益類基金的整體業績相比前兩年獲得了明顯提振,但與此同時,未來所面對的挑戰也依然嚴峻。

主動權益基金業績回暖

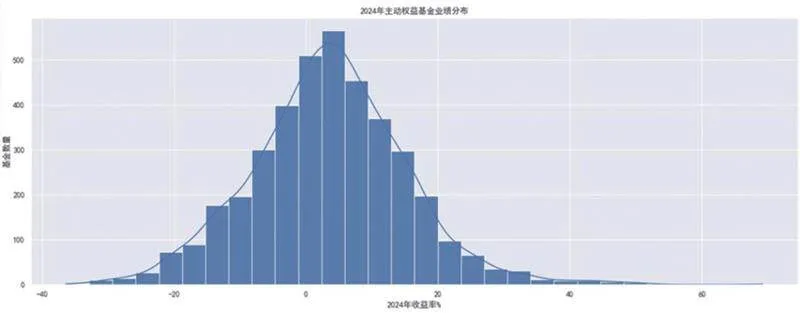

圖一:2024年主動權益基金業績分布

據申萬宏源統計,2024年獲正回報的主動權益基金數量占比超過六成,全年業績中位數為3.56%,均值為3.47%,目前基本回歸2010年以來的中位數水平,賺錢效應回升較為明顯。

同時,雖然主動權益類基金整體回報率提升,但業績分化也持續拉大。過去一年,收益表現最佳的主動基金產品回報率超69%,而表現最差的產品全年跌幅超過36%,首尾收益率差距達到105%。

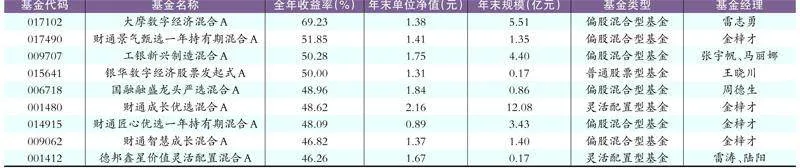

統計數據顯示,2024年主動權益基金業績最好的是摩根士丹利基金旗下大摩數字經濟A,該基金聚焦于數字化、智能化為代表的數字經濟板塊,憑借69.23%的年度回報率成為年度“冠軍基”,超越第2名17.38%,領先優勢明顯。

業績第二名則是財通景氣甄選一年持有A,全年收益率為51.85%。該基金重點配置AI算力、電子等方向,其基金經理金梓才名下有5只基金均躋身年度業績前10。

業績靠前的10只主動權益基金收益都在45%以上,從持倉情況來看,多重倉通信、電子等科技板塊,聚焦成長方向。

整體來看,2024年大盤成長風格的基金業績更占優,大部分大盤成長風格基金產品均沒有出現明顯的虧損;小盤價值風格的基金整體表現偏弱勢,上下限均相對較低;雖然9月以來市場出現反轉,但全年價值風格依然略微占有優勢。

表一:2024年主動權益基金業績TOP10

未能跑贏滬深300

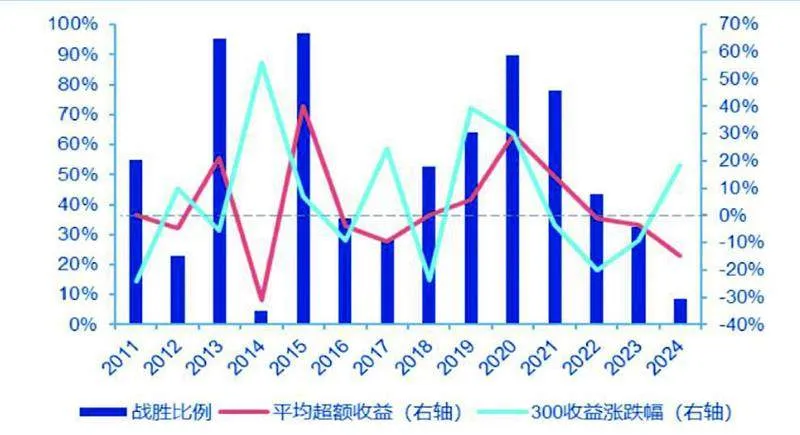

雖然2024年主動權益基金業績明顯回升,但總體表現依然未能戰勝滬深300指數。

申萬宏源指出,若對比滬深300全收益與所有主動權益基金在2024年的收益風險情況,可以發現滬深300的收益表現在2024年戰勝91.2%的主動權益產品,而其最大回撤也比92.2%的主動權益產品更小。實際上,主動權益實際已有連續三年平均超額收益為負,這三年能跑贏300收益的產品比例也均不足50%,這從歷史上來看是較為罕見的現象。(見圖二)

圖二:歷年主動權益較300收益的相對表現

由于連續幾年賺錢效應不佳,主動基金規模自22年以來逐漸衰減,而同期指數產品的規模則穩定上升,自2024年第三季度起更是因指數的強勢表現,以及2024年新發的A500等熱門產品的原因,規模進一步快速增長。此消彼長之間,主動權益在市場上的領頭地位逐漸受到動搖。

為何主動權益跑不過指數了?

主要原因之一,是由于主動權益長期低配的銀行、非銀金融行業在24年表現非常突出,但超配的部分賽道,如醫藥生物、機械設備等行業表現并未顯著領先。行業錯配使得主動權益在賽道上就處于劣勢,最終導致整體在表現上無法勝過滬深300。

其次,主動權益連續多年規模下行導致持倉話語權出現明顯下滑,使得主動權益在市場上的影響力出現下降,最終影響主動權益整體的表現。而以滬深300ETF為代表的部分指數產品也因其規模的提升導致其標的指數更為強勢。主動權益的持倉話語權降低,指數產品的話語權提升,共同作用下導致了2024年主動權益表現的弱勢。

未來的競爭力在哪里?

那么,在指數產品偏強勢的環境里,主動權益基金的競爭力又在哪里呢?

首先需要指出的是,雖然被動型基金整體業績好于主動型基金,但是在細分板塊中,主動基金仍然具有獨特優勢。比如,科技板塊有四成多主動產品絕對收益表現超越了科技(TMT)指數,近七成的產品回撤控制更強;金融地產板塊中,有近三成的產品戰勝了指數,半數以上產品回撤控制領先。申萬宏源認為,主動權益并非喪失了投資能力,而更多是因為產品結構等原因導致的行業錯配,最終使整體表現給投資者的體感較為糟糕。

其次,雖然主動權益整體的持倉話語權處于21年以來的低位,但部分賽道中主動權益的持倉話語權正在回升,也正開始出現局部抱團的現象。比如在通信、家電等行業,主動權益的持倉話語權在近兩年依然有所上升,而先前主動權益重倉的電子、電力設備等行業,也在連續多期的下降之后逐漸有了筑底回升的跡象。這些行業中主動權益內部也正在形成一致審美,兩者形成合力或將為主動權益在這些行業中的投資帶來階段性優勢。

此外,主動權益中也有部分產品可以取得長期穩定超越指數的表現,目前市面上依然有能夠在2019年以來每年都戰勝滬深300收益的產品,也有部分300增強產品能夠做到連續一整個牛熊周期每年都有超越基準指數的表現。這也說明,主動管理產品中并非缺乏能夠穩定戰勝基準的選手,若主動權益能適度強化其基準意識,多部署一些較為嚴格對標指數的產品,即使指數未來始終保持強勢,主動權益也并非無法戰勝基準。

展望2025年,權益市場依然具備向上修復的空間,在新的市場環境下,主動權益基金有必要進一步求新求變,打造獨樹一幟的核心競爭力,探尋差異化的破局之道,才能更好地應對新的挑戰。