京西再續沂蒙曲

一

2015年6月,來自山東的曹原,獲得了中共中央黨校科學社會主義與國際共產主義運動專業碩士學位。此前,她已經通過了北京、上海、南京等地的公務員考試,也得到了某部委的外派崗位。

可曹原卻選擇去了位于京西的山區——門頭溝區。談起為什么這樣選擇,曹原講述了一個家鄉的故事——

70多年前在沂蒙山革命老區,一位年輕的婦救會會長,為了完成上級交辦的為前線部隊做1000雙軍鞋的任務,在全村布料都用完的情況下,把自己準備做結婚嫁妝的被面獻了出來。

當她拿出被面準備剪開時,鄉親們怎么也不忍心。這位婦救會會長的母親也是一位老革命,她曾經把兩個兒子全都送上了前線,此刻,會長的母親主動拿來剪刀,剪下了第一剪……

鄉親們都被感動了,有人當場解下頭巾、脫下外衣,大家把布料糊成了納鞋底的材料……就這樣,鄉親們夜以繼日地拼命趕做,黑夜里點燈的油熬干了,就在月光下繼續做或者干脆摸著黑干,搓麻線把手搓破、錐子扎破手都是常有的事,不少軍鞋上都有著斑斑點點的血跡。可是最后一清點,還是差一雙。

這時,這位婦救會長的眼神瞄向了房梁上吊著的一個竹籃子,那里面裝著她的一個小秘密——里面有一雙精心制作的千層底布鞋,是她準備送給未婚夫的新婚禮物。她沒有猶豫,毅然拿了出來,就這樣湊夠了1000雙軍鞋,按時送上了前線。

故事里的婦救會會長,就是曹原的姥姥。曹原說:“我的姥姥,是新中國成立前的老黨員,萬千沂蒙紅嫂中的一個。”

曹原的父親也曾是一名軍人。他常說,戰爭年代,青山處處埋忠骨;和平年代,哪里需要哪里去、哪里艱苦哪里安家。

曹原奔赴的門頭溝區和她的家鄉一樣,都是革命老區。這片熱土上,曾創建了京西山區中共第一個黨支部,誕生了京郊第一個縣級黨組織,是北京最早傳播馬克思主義火種的地區之一。

在革命戰爭年代,門頭溝也是北京烈士最多的地區。在抗日戰爭和解放戰爭時期,門頭溝涌現了著名的“馬欄排”和“黃嶺西排”,僅在抗日戰爭時期就有3946名青年走上前線,3829名戰士和干部群眾壯烈犧牲。

曹原來到了門頭溝民政局,具體是負責與部隊聯系密切相關的雙擁工作。通過接觸,她深刻感到:雙擁工作的目標是密切軍政軍民關系,增進軍民團結,這是一種雙向奔赴,是地方擁戴部隊、部隊擁護地方的雙向奔赴。這也成為曹原從事雙擁工作的信條。

2019年5月,因機構改革,曹原轉隸到門頭溝區退役軍人事務局工作。

二

每年冬天大雪過后,山路一結冰,進山的車便寸步難行,一些部隊的官兵就需要靠肩扛手提,把日常物資從山下運往山上的營區。每到這時候,曹原和同事們就會第一時間協調相關單位,為部隊送去道路融雪劑等物資。

這還只是他們工作的一小部分,曹原介紹說:“門頭溝區駐軍分布零散,呈現小、散、遠的特點。我們堅持對所有的駐區部隊全領域覆蓋慰問,將關懷和服務送到海拔最高的連隊和最偏遠的哨所。只要部隊有所呼,我們必有所應。”

轄區大山里有一個夫妻哨所,一個小院就是哨所的全部,哨所的戰士叫張新華,從2006年開始便一直在深山里值守。張新華的妻子殷康康,經上級批準,幾乎同時和丈夫來到了這里。剛到哨所時,夫妻倆的生活條件非常艱苦:沒有自來水、沒法洗澡,一到冬天山風就沒日沒夜地刮……就是在這么艱苦的環境下,夫妻倒班、互相提醒,十多年來從未發生過一次失誤。

山中的生活非常枯燥,一開始,兩口子沒有電視機,哨所里的幾本書和雜志,都快被他們翻爛了。得知情況后,曹原和同事們行動起來:區雙擁辦積極協調有關單位,為哨所通了水電,贈送了電視機、冰箱、空調等電器,組織文藝小分隊為夫妻哨所定期開展專場慰問演出,向他們贈送圖書和文體器材,哨所條件變好后,還幫助協調夫妻倆的女兒在附近鎮上學……這個小小的哨所,也成為門頭溝基層雙擁工作的生動縮影。

這樣的事,曹原和同事們還做了很多。近年來,他們組織實施的擁軍活動高達500多場次,解決部隊需求困難300多件,比如幫助基層部隊修繕營房環境,讓官兵喝上了放心水、用上了綠色電。

三

門頭溝區有一支“首都老兵”應急救援志愿服務隊,成立于2021年,31名隊員中有28名是退役軍人,他們平時都有著各自的工作,但一遇到險情、災情,就會立刻集結前往現場救援。

這些年,應急救援志愿服務隊救出了好幾個在妙峰山、齋堂地區迷路、遇險的群眾,2023年夏天的洪災中,他們更是沖鋒在了第一線。救援能力是需經專業培訓的,而他們之所以能有這一身本事,也離不開門頭溝區退役軍人事務局的協助。

這些年,曹原和同事們采取“退役軍人點單+政府部門下單+社會組織接單”模式開展雙擁活動,設立了聯絡員制度,比如由聯絡員定期收集服務隊學習培訓的需求并設立了清單,按照隊員們的“點單”,幫助他們開展體能訓練等技能培訓,還邀請社會組織為隊員們提供運動康復、心理疏導等服務。

“社會需要什么,老兵就奉獻什么;而老兵需要什么,我們就提供什么。”在曹原眼中,這就是自己工作的意義。

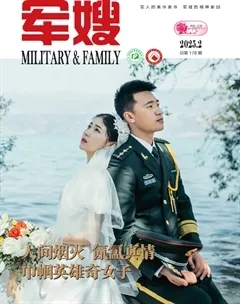

從事雙擁工作以來,曹原深深地意識到:軍嫂不僅是軍人的賢內助,也是軍人家庭的頂梁柱。關心服務軍屬,不僅事關軍人家庭的和諧穩定,更事關國防和軍隊現代化建設的大局。

于是,“軍嫂大課堂”在曹原和同事們的努力下應運而生。這個課堂不僅面向駐區部隊軍嫂免費開辦,還輻射服務了周邊的共建部隊。曹原他們會定期收集軍嫂的需求和困難,根據需求清單為軍嫂提供紅色家風宣講、園藝插花技能、職場禮儀培訓等多板塊服務。

門頭溝山區面積大、部隊營區分散,一些軍嫂居住得很遠,不方便來上課,曹原他們就聯合區婦聯、區文化部門等單位通過“線上+線下”一體,采用“定期開辦+流動課堂”形式,選派出“軍嫂微課室”教員、文藝輕騎兵小分隊將各類課程、演出、活動送到軍嫂身邊。

在參加‘軍嫂大課堂’后,不少軍嫂增強了職業技能,走上了新的工作崗位。更讓人感動的是,有些軍嫂還從最初的學員,成為走上講臺的教員,對新加入的軍嫂進行傳幫帶。

“在前期的日常工作中,我們發現,現在不少義務兵是獨生子女,他們入伍后其實心里最掛念的就是父母家人。”曹原介紹,除了軍嫂,軍人的父母也是他們關心的對象,“有些現役軍人的父母生病住院或意外受傷,給家庭帶來經濟負擔,也給現役軍人帶來較大的思想壓力。為了有效解決這一問題,門頭溝區在全國率先推出為義務兵父母投保醫療綜合險的暖心做法。”

投保醫療綜合險意味著義務兵父母生病后,醫療報銷的比例在全民基本醫療保險報銷基礎上,可累計達到95%。有了醫療費用二次報銷,減輕了義務兵家庭的經濟負擔。

四

門頭溝區的這些擁軍做法,曹原不僅都參與其中,更是落在了筆下,讓更多的人感受到了雙擁工作的意義。

“白天走干講,晚上讀寫想”,這就是曹原的日常。她連續參與4屆雙擁模范城創建過程,撰寫的各類雙擁文稿達30多萬字。在做好本職工作的同時,她還利用業余時間創作了很多詩歌、歌曲等文藝作品,在《人民日報》《中國退役軍人》等報刊發表各類文章近百篇。

2020年春節前,已經一年多沒有休假的曹原,本打算帶著2歲的孩子回山東老家好好陪陪父母,沒想到剛到家沒兩天,她就接到了通知,需要回京下沉到一線參與新冠疫情防疫工作。

臨行前,父親對曹原說:“爸爸當兵當了30多年,你媽媽在醫院干了一輩子。用我們的話說便是:若有戰、召必回、戰必勝。古有花木蘭替父從軍,現在我和你媽年紀大了、退休了,就當替我和你媽繼續盡忠吧!”

“沒有一個冬天不可逾越,沒有一個春天不可抵達,讓我們相約不遠處的春天,摘下口罩,真情相擁,盛世太平,繁花與共……”在回北京的火車上,曹原寫了一首長詩《武漢——沒有一個冬天不可逾越,沒有一個春天不可抵達》。

回京后,曹原第一時間到門頭溝區東辛房街道報到,協助社區做好入戶調查、外來人口登記、防疫物資發放等工作。和許多社區工作者一樣,她戴著口罩,嗓子因說話過多而嘶啞,手凍得通紅甚至干裂,一遍遍不厭其煩地詢問、登記、測量體溫……

曹原的丈夫一直非常支持她的工作。曹原說:“他不僅僅是在家里面照顧好后方,讓我沒有后顧之憂,而且作為一名黨員,他也是在盡著自己的努力為抗擊疫情作貢獻。”丈夫經營著一家小微企業,當時努力為堅守一線的執勤人員等送去許多食品、營養品和援助物資。

門頭溝區慈善協會曾收到一筆3000元的捐款,捐款人在留言中寫道“這是我父母及本人三人的‘特殊黨費’,也是我們這個黨員家庭戰‘疫’所盡的一份綿薄之力”,落款為“一個紅色老區的黨員家庭”。

這個家庭就是曹原一家。2020年,他們一家獲評“全國文明家庭”“全國抗疫最美家庭”。

現在,曹原已經在雙擁工作的崗位上工作了近10年,這個紅色家庭培養出的姑娘,雖然沒有穿過軍裝,但在危難時卻有著軍人般沖鋒在前的勇氣,也將最好的青春播撒在了擁軍路上。

(摘自中國民主法制出版社2024年出版的《雙擁故事會》,原題為《這個沂蒙紅嫂的后代,為何一頭扎進門頭溝山區?》,有刪節)

編輯/劉濡