人工智能,開啟新紀元

剛剛過去的2024 年被譽為人工智能應用的爆發之年,在年度諾貝爾物理學獎的加持下,關于人工智能的話題無疑被提到了新的高度。

人工智能與諾貝爾物理學獎

2024 年諾貝爾物理學獎授予了兩位人工智能專家,獲獎內容是“基于人工神經網絡實現機器學習的基礎性發現和發明”。

“這是計算機技術的進步啊,評獎委員會搞錯了吧!”

還真不一定。

牛頓著名的力學三定律發表在《自然哲學的數學原理》一書上,因為他認為物理的本質是用數學描述自然界的基本規律。而人工智能是用數學工具讓機器模擬人類思考,這也包括研究物理。所以,人工智能專家確實可以為物理研究做貢獻。

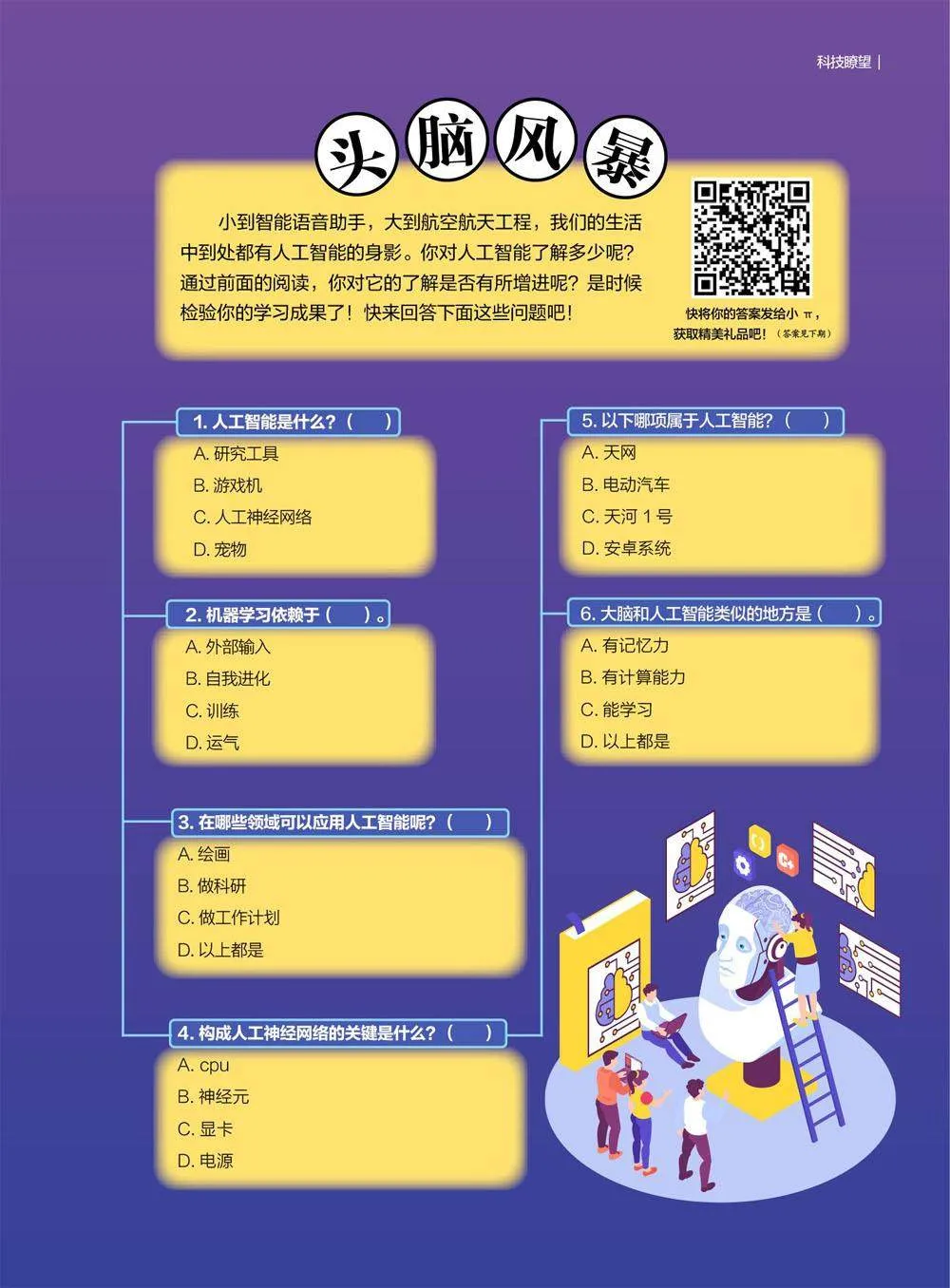

能像人一樣思考的軟硬件就是人工智能。人最重要的能力是學習,通過學習可以積累經驗并在需要時利用,甚至推廣和發揮。機器的“學習”也是這樣。

神經網絡是個生物學名詞,指大腦內部神經細胞之間相互連接并互動的結構。這些細胞叫神經元。人工神經網絡首先用軟件或硬件模擬神經元,再通過公式讓它們連接和互動起來,并記錄數據,使機器也能積累經驗和推廣發揮,這就是機器學習,也是本次得獎的貢獻之一。

2024 年人工智能進展

除了在諾貝爾獎項上大放異彩之外,2024 年,人工智能在其他方面也取得了一定的進展。

更方便 日漸被人接受的智能駕駛、展會上引人注目的人形智能機器人,以及珠海航展上成為熱點的機器狗,都體現了人工智能讓人類生活變得更加方便的趨勢。

更廣泛 ChatGPT 等軟件在作圖、聊天、編制文書等越來越廣的領域中得到應用,難度更高的自然語言處理、智能醫療診斷等也都已初步實現。

更深入 以諾貝爾獎為契機,人工智能的科研價值得到更多重視,不僅可以解決建模分析等傳統問題,還能用于篩選新材料成分和結構,或建立高難度實驗的虛擬實驗室等。

更準確 在“大數據”的基礎上,借助人工智能篩選出關聯度高和符合需要的內容,也就是“小數據”和“優質數據”,解決數據過多,人力很難一 一分析的問題。

更有人性 讓人工智能逐步理解人的世界觀和道德觀,建立人工智能“善惡原則”,包括編寫“道德”算法和對人工智能應用進行立法,如限制開發和使用智能武器等。

人類會被取代嗎?

在物理學上,可以用人工智能分析大量微觀粒子的相互作用,也能為復雜的多體問題建立模型,這是人力很難做到的。其實不止物理學,現代科學的各領域都在使用人工智能。

那科學家會不會被計算機取代呢?并不會。人工神經網絡的運算公式需要人來編寫,對輸出的評判和利用也要人來操作。這就像有計算器后,人不用手工算加減乘除,但算什么、怎么算和結果好壞,仍然是人在掌握。目前人工智能主要負責完成繁瑣的分析過程,基本原理的輸入和最終結論的歸納仍然要有人干預。

- 課堂內外·初中版(科學少年)的其它文章

- 物種大偵探

- 怪問趣答

- 假如你是煙花設計師……

- 誰是最會“玩”煙花的人

- 少年科學家

- 奮斗吧!去往海底一萬米