草原生活主題油畫創作研究

摘 要:當代內蒙古油畫創作豐富多彩,取得了不小的成績,這和內蒙古獨特的地域文化分不開。對草原生活主題的表達和研究,在其中無疑具有重要的意義。草原生活主題油畫記錄了草原地區的歷史變遷和文化傳承,通過這些油畫,我們可以了解到游牧民族的生活方式、風俗習慣、宗教信仰、社會發展變化等方面的內容,為研究草原地區的歷史和文化提供了珍貴的資料。在鑄牢中華民族共同體意識視閾下,緊密結合內蒙古地區的發展這個重要問題展開闡述,從內蒙古地域特色油畫的發展入手分析研究,希望證明草原生活主題油畫藝術與內蒙古繪畫藝術以及中國油畫藝術的發展有相互推動作用。

關鍵詞:主題油畫;多樣性;情感價值;現實問題

基金項目:本文系內蒙古自治區教育廳科學技術與信息化處2022年度自治區高等學校科學技術研究項目人文社科一般項目“草原生活主題油畫創作研究”(NJSY22356)研究成果。

中國油畫藝術多元發展,地域特色油畫是其中重要的組成部分,以草原生活為主題的油畫創作一直沒有間斷過。草原環境獨特的地域性特征和人文精神是影響油畫創作的直接因素,具有可探索的文化深度。以表現草原生活為主的油畫創作,主要起始于1949年之后,經過幾代人的不懈努力,取得了不俗成就,在全國美術界享有盛譽。以內蒙古為例,涌現出一批著名的油畫家,如妥木斯、金高、朝戈、侯德、敖恩等,為內蒙古美術的發展做出了重要的貢獻。內蒙古大草原以其獨特的人文風情,吸引著眾多藝術家的目光。游牧民族的傳統服飾、每年都要舉行的那達慕盛會都可以成為畫家表現的主題內容,祭敖包、訓馬、牧羊這些存在于牧民生活中的場景不僅豐富了畫面內容,更展現了草原人民樸實、勇敢、堅韌的生活態度。

草原生活主題油畫的創作內容通常涵蓋對草原自然景觀、動植物、牧民生活等方面的觀察與理解,通常運用鮮明的色彩和強烈的光影對比,展現草原的廣闊與生機。畫家們運用各種藝術手法,將草原的自然之美和人文風情展現得淋漓盡致。大部分繪畫所表現的主題內容是蒙古族的居住環境、傳統服飾、生活習慣等以及相關的歷史淵源、生存現狀、文化內涵、審美價值。

一、草原生活主題油畫創作藝術風格的多樣性

在美術史上,任何藝術的表現形式均與它所處的社會背景緊密聯系,而地域性特征是影響藝術的關鍵因素。內蒙古地區是草原文化的集中地,獨特的生活環境和勞動方式使生活在這里的人物在性格特征、文化傳統和民俗習慣等方面表現出鮮明的民族特色。內蒙古油畫藝術在保持地域性和民族性的基礎上,又在創作中對草原地域性有很好的表現,形成了鮮明的藝術特色,整體上呈現出一種抒情風,真實地再現了草原人民的生活狀態和當地的民風民俗。

王耀中是“70油畫公社”成員,他的創作主要聚焦于北方草原文化題材,指向北方草原題材的精神維度,更多的是表現生活在這個地域的各民族的倫理觀、精神氣質,來探討這種民族精神元素在當代油畫中的意義。王耀中在油畫創作上有深厚的功底,在筆觸運用、色彩調配、造型塑造等方面展現出較高的技藝水平。他的作品能夠準確地傳達出所描繪對象的形態、質感和神韻,使觀眾能夠產生強烈的視覺感受和情感共鳴。尤其是他近幾年的作品,形成了具有個人特色的藝術風格,在表現草原題材等方面有自己獨特的視角和表達方式。比如在刻畫草原人民的形象、展現草原的自然風光時,能夠將地域特色與個人的藝術感悟相融合,使作品具有獨特的藝術魅力。他的北方草原題材油畫創作,在造型上選擇了寫實性手法,色彩上選擇了裝飾性效果的直接畫法,形式上不斷嘗試藝術表達和形式語言的統一。他的作品如《布里亞特的女人們》《布里亞特之晨》《今日草原》《守望草原》等,展現了北方草原的文化特質和族群的典型生活方式。王耀中在創作中不斷嘗試新的藝術形式和表現手法,在傳統油畫的基礎上進行創新和突破。例如:在構圖、色彩運用、畫面質感等方面進行大膽的嘗試,使作品具有更強的藝術表現力和視覺沖擊力;在藝術觀念上,他不斷思考和探索如何將現代藝術觀念與傳統民族文化相結合,為油畫創作帶來新的思路和方法。

王耀中作品《共筑綠色長城》以深刻的主題內容和獨特的藝術表現形式,成功入選了第十四屆全國美術作品展覽。從色調運用上看,畫面整體呈現出和諧統一的綠色調,大量冷暖不同、明度各異的綠色巧妙融合,不僅營造出一種清新自然的氛圍,更與作品的主題內容形成了完美的呼應。在構圖方面,畫家巧妙地運用了橫線構圖與豎式元素的對比,使得畫面既具有穩定性又不失生動感。畫面中的人物形象,除了前排的小男孩外,其余均為身著蒙古袍的婦女,她們一字排開,形成了獨特的視覺效果。為了避免橫線構圖可能帶來的過于嚴肅之感,畫家在前排右下角的婦女形象上做了層次化處理,讓她們有層次地坐在草地上,而畫面左側的婦女坐在凳子上交談,其余婦女則向右邊瞭望,這一系列的動態安排不僅豐富了畫面的層次感,更賦予了作品以生動的故事性。在人物刻畫上,畫家雖然采用了寫實的手法,但卻有意對人物的形體結構做了簡化處理。他并沒有過多地刻畫結構的轉折變化,而是僅處理了簡單的明暗關系,這種處理方式使得人物形象更加突出且富有藝術感。同時,背景中的所有物體也都進行了簡化處理,這種平面化的表現手法進一步強化了畫面的靜穆與和諧之美。此外,畫家還在畫面中巧妙地運用了裝飾性色彩,使得整幅作品既具有傳統文化底蘊,又充滿了現代藝術氣息。近景中點綴的紫色小花更是為畫面增添了幾分活潑與靈動,使得整幅作品在靜謐與和諧中又不失生機與活力。《共筑綠色長城》這幅作品以其獨特的藝術語言和深刻的主題內容,成功地展現了人與自然和諧共生的美好愿景,同時也展示了畫家深厚的藝術功底和獨特的藝術視角。

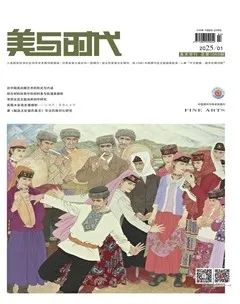

任教于內蒙古師范大學的油畫家張衡博士,近幾年參加國展的作品題材也以表現北方草原人民生活為主,展現的是北疆地區生活的蒙古族群體,反映新時代大背景下北疆人民勇敢剛毅、深沉豁達、頑強包容的性格品質。《草原人·中國夢》這幅油畫作品是張衡于2024年創作的,同年入選“慶祝中華人民共和國成立七十五周年——第十四屆內蒙古自治區美術作品展”,并報送第十四屆全國美術作品展覽中國畫、油畫展區。這幅作品表現的是在大時代背景下信息化進程飛速推進,草原人民緊隨時代步伐的悠閑幸福的生活面貌。作品采取的是人物充滿畫面的近遠穿插式構圖:首先進入視線的是前景六位身穿民族服飾的草原人民,視線主體為身著白色民族服飾的一大一小兩位年齡差距較大的人物。白袍婦人與白袍小女孩的視線均朝向畫卷左側,褐袍婦人視線朝向畫卷右側,寶石綠袍婦人的視線朝向畫卷內部下方,由此中間四人的視線形成閉環。藍袍小男孩與綠袍小女孩的視線朝向畫面前方地面,為畫卷前方拉近視線。六位身著民族服飾的草原人民形成視線的交合與外擴,六人的服飾及手中拿的物品形成色彩上的對比,包括黑白、紅綠、藍黃等幾類補色對比,以增加畫面的視覺沖擊力以及畫面韻律。其次是畫面的遠景:地平線左側是身著民族服飾的一群草原人民與其居住的房舍與交通工具;右側是牲畜成群,展現出北疆人民富足祥和的生活現狀。前景的人物與遠景的人物房舍穿插交疊,使作品畫面充滿了律動感。地平線以上的天空與前方的草地為緊實的構圖留出呼吸的空間,整幅作品張弛有度,具有節奏感。

張衡于2023年創作的油畫作品《草原搏克手》被深圳福田美術館收藏,這幅油畫作品以近似人物寫生的手法展現草原搏克手的群體肖像。搏克是內蒙古草原力量與智慧的象征,是草原人民每年必定參加的那達慕大會的主要比賽項目,現代社會雖然早已遠離金戈鐵馬,但在當今的大時代背景下,中華兒女仍需要對民族文化中的優秀精神脈絡進行傳承與發揚。內蒙古人民自古以來對英雄、勇敢、力量的崇拜,是源自血脈深處的情懷。這幅作品以邊角式構圖為主,以群體肖像寫生的方式展現草原搏克手的堅毅、勇敢、沉著的精神面貌。畫面主體的搏克手大漢身著傳統搏克服飾,猶如紀念碑式的形象佇立在畫面中間,前方休息的老搏克手與少年搏克手表達了搏克的后繼有人,后方的搏克大漢們體現出搏克在草原青年中的蓬勃發展。畫面展現了草原搏克老壯少三代的傳承與發展,展現了草原人民對祖先留下的象征力量的搏克精神的良好傳遞。作品以強烈的藍黃、黑白的色彩對比形成鮮明的視覺沖擊,對角式構圖的正負空間使畫面的左上方與右下方形成帶有節奏與韻律的疏密對比,利用色彩與構圖的強烈反差展現草原搏克手激烈、勇敢的精神面貌,并以寫實油畫的語言形式傳遞給觀者北疆人民堅毅沉著的精神品質。

二、草原生活主題油畫創作情感價值與現實問題

草原生活主題油畫創作不僅展現了草原的自然之美和人文風情,更傳遞了人類對自然、對生活的熱愛和敬畏之情。草原精神文化以其中的哲學思想、價值觀念、宗教信仰和文學藝術的表達,成為油畫創作研究中的精神性因素聯結點。藝術創作本身,就意味著是一種立足當下、展望未來的前瞻性實踐活動。那么,北方草原題材油畫作為中國油畫的一脈,是文化區域概念下的描繪草原生活某個領域的藝術種類,有其典型的地域性、民族性和時代性特征。闡釋草原生活主題油畫創作與中華民族共同體的交融性和凝聚力,完善我們國家少數民族藝術文化內容,進一步開辟文化發展的新空間。

目前就內蒙古草原題材油畫的發展現狀來看,在廣度與深度上,仍有可探索的空間,我們也要思考其存在的現實問題,比如創作形式比較單一,沒有跟上當代油畫發展的步伐,有些畫面過于表面化,缺乏文化深度等。在全球化與當代前衛藝術發展迅速的今天,民族題材美術與當代藝術發展的位差,使內蒙古的油畫家陷入一種迷茫的境地,面對草原生態環境發生的改變,尤其過去原始的牧民生活發生了質的改變,過去描繪的淳樸祥和的大草原離我們也越來越遠,現代化進程也在慢慢沁潤草原的角角落落,居住在傳統蒙古包的草原人也會越來越少,現代化的交通工具取代了傳統的放牧生活,而民族服飾也并不再是大多數草原人民經常穿在身上的裝扮,而是成為節慶日等特殊時間才會穿的盛裝,想要攝取這樣的素材,畫家們也只能在那達慕、祭祀等一系列活動上。我們在享受現代化帶來的便捷生活的同時,是否也要關注現代化與傳統游牧生活之間的矛盾?在這個飛速發展的社會里,如何把握有厚度和深度的視覺形象,值得深思。

在當代藝術語境中,以草原生活為主題的油畫藝術家在繼承傳統文化的基礎上是如何豐富草原文化的,在創作的過程中產生了哪些問題,今后將如何解決,都需要我們做深度的思考。目前這樣的創作還存在諸多問題,比如內容形式比較單一,不夠深入生活,單純依靠照片的拼接而使畫面情感不夠豐富,表現技法沒有新意等。隨著時代的進步,藝術理應與時俱進,除了要延展審美的維度,表達對現實生活的關注外,更要表達對人性的關懷,從而反映所處時代的人物狀態和精神內涵,為民族美術、區域美術以及中國藝術的發展提供參照。在藝術文化的深度反思與精準定位中,畫家應將創作的主旨聚焦于北方草原題材油畫的精神維度之探索,以期在藝術文化學的廣闊領域里,催生一種與當代北方草原油畫創作實踐相契合的新理念。同時,這一過程也旨在逐步明晰全球化語境下草原油畫家群體的文化身份定位,并進一步營造有利于油畫家個體藝術探索與實踐的文化氛圍。

就內蒙古草原民族傳統文化的現狀而言,其正經歷著一場前所未有的現代化轉型過程,這是社會發展進程中的必然趨勢。然而,如何在傳統與現代之間尋求精神層面的和諧統一,有效化解草原傳統精神文化與物質文明現代化之間的張力,以及如何通過重構草原生活的整體面貌來實現其現代性轉向,成為當前亟待解決的關鍵問題。

三、結語

作為當代油畫藝術的創作者,我們有責任將北方草原傳統文化視為文化創新的重要源泉,深入挖掘其中蘊含的構建草原人民新精神風貌的精神符碼,在此基礎上,我們應致力于通過藝術創作的方式,將這些精神元素以全新的形式呈現給世人。至于當代中國美術創作的價值追求,則深受社會現實對藝術的需求以及中華民族悠久歷史的影響,若僅滿足于追求視覺效果的賞心悅目與感官層面的愉悅體驗,或許當前眾多自發、即興、片段式的創作已能滿足時代對美術作品的基本需求。然而,若我們渴望追求美術作品更為深遠的精神意義與價值屬性,則必須超越藝術語言的表層追求,將審美感召層面的“悅心”體驗通過藝術語言的外化融入作品,這包括了對草原題材在內的中國美學精神的傳承與創新,以及對藝術傳統與創造性發展的深刻思考。

參考文獻:

[1]候一凡.牧歌變奏曲:當代草原題材繪畫的轉型與突破[J].美術大觀,2019(5):62-63.

[2]王鵬瑞.當代內蒙古“草原油畫”的價值取向[J].油畫藝術,2023(2):40-46.

作者簡介:

張利玲,碩士,內蒙古大學創業學院藝術學院副教授。研究方向:美術學。