高精度調頻連續波雷達測距算法的研究

邱 菁,黃繼偉,陳阿輝,柯玉山

(福州大學 物理與信息工程學院,福建 福州350002)

高精度調頻連續波雷達測距算法的研究

邱 菁,黃繼偉,陳阿輝,柯玉山

(福州大學 物理與信息工程學院,福建 福州350002)

在調頻連續波(FMCW)雷達測距算法中,快速傅里葉(FFT)算法頻譜分析的誤差是由FFT頻譜線之間間隔造成的。因此,為了提高FFT算法的測距精度,減少頻譜分析的誤差,提出了頻移補償的改進措施。頻移補償的頻譜搬移因子的獲取是利用頻譜圖對稱性與最值和鄰近兩個譜線點坐標之間的距離差得到的。仿真實驗的結果說明,該措施在不大幅提高測距時間的情況下得到的最值更接近實際峰值,可以較好地改進雷達的測距精度。

傅里葉變換;雷達;譜最大值估計算法;測距精度;頻譜偏移

0 引言

常用的雷達測距有調頻連續波和單脈沖雷達,其中調頻連續波雷達具有較高的距離分辨率、低功率以及無測量盲區等特點[1-4]。調頻連續波雷達廣泛應用于雷達測距系統中,通過對信號進行采樣和FFT算法分析進而提取測量距離的信息。由于FFT本身的“柵欄效應”,存在著較大的誤差。而工業上如油罐的液位測量等應用中[5-6],對測量的精度有很高的要求。人們常用提高頻率細化率來提高精度,卻增加了計算時間。因而產生了擬合法[7]、Rife算法[8]、譜最大值估計算法[8-11]、CZT[10-15]等方法來提高測距精度。其中CZT算法精度最高。本文對這些方法進行改進,設計了一個利用坐標中最值和鄰近兩個譜線點坐標之間距離差的方法與CZT相結合來改進測距精度,并對此進行了仿真和驗證。

1 FMCW雷達測距原理分析和誤差分析

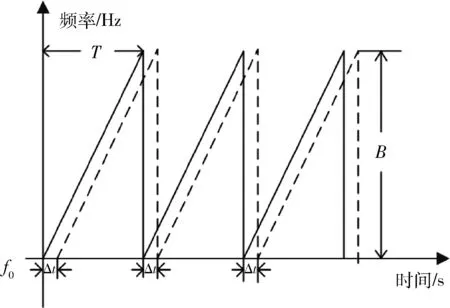

文獻[10-18]對雷達測量原理進行了分析。雷達測距原理是混頻器通過雷達測距系統的天線獲得發射和接收信號,從而得到差頻信號[16-18],通過差頻信號的主頻來提取距離信息,然后對距離信息進行數字信號處理獲得目標距離。圖1是發射信號與回波信號的時域關系。

圖1 發射信號與回波信號時域關系

圖1中實線為雷達信號發射器發出的發射信號頻率與時間的關系,虛線則為接收到的回波信號。雷達發射信號的本振信號與接收信號經過混頻器混頻之后可以得到差頻信號。要獲得所測量的距離就需要利用差頻信號進行傅里葉變換,獲取頻譜圖的最大采樣值。

傅里葉變換就是把連續的時間利用加窗函數進行截斷,截斷成N點滿足DFT在時域和頻域上的離散信號的要求。而這些離散點之間存在著間隔,會受到柵欄效應的影響,所以FFT處理后采樣點之間的間隔△R使得信號處理后的峰值會相對理論峰值偏左或者偏右。所以通過最大采樣點的頻率值計算出來的距離會產生△R/2的測距誤差。其中這N個離散的譜線包絡可以近似為一條曲線,但與理論的曲線相比,并不是對稱的。為了減少誤差,可以通過增加N點的大小,當大量增加N點的值時,采樣點間隔會越來越密,包絡的峰值也會不斷增大,兩側的值也就越來越接近,逐步形成一個類似拋物線的對稱曲線,而測得的距離誤差也隨之降低。但是運算量會大大增加,處理的速度也會變慢,對雷達系統的實時性造成不少影響[8-12]。

2 利用頻譜圖坐標估計最大采樣點

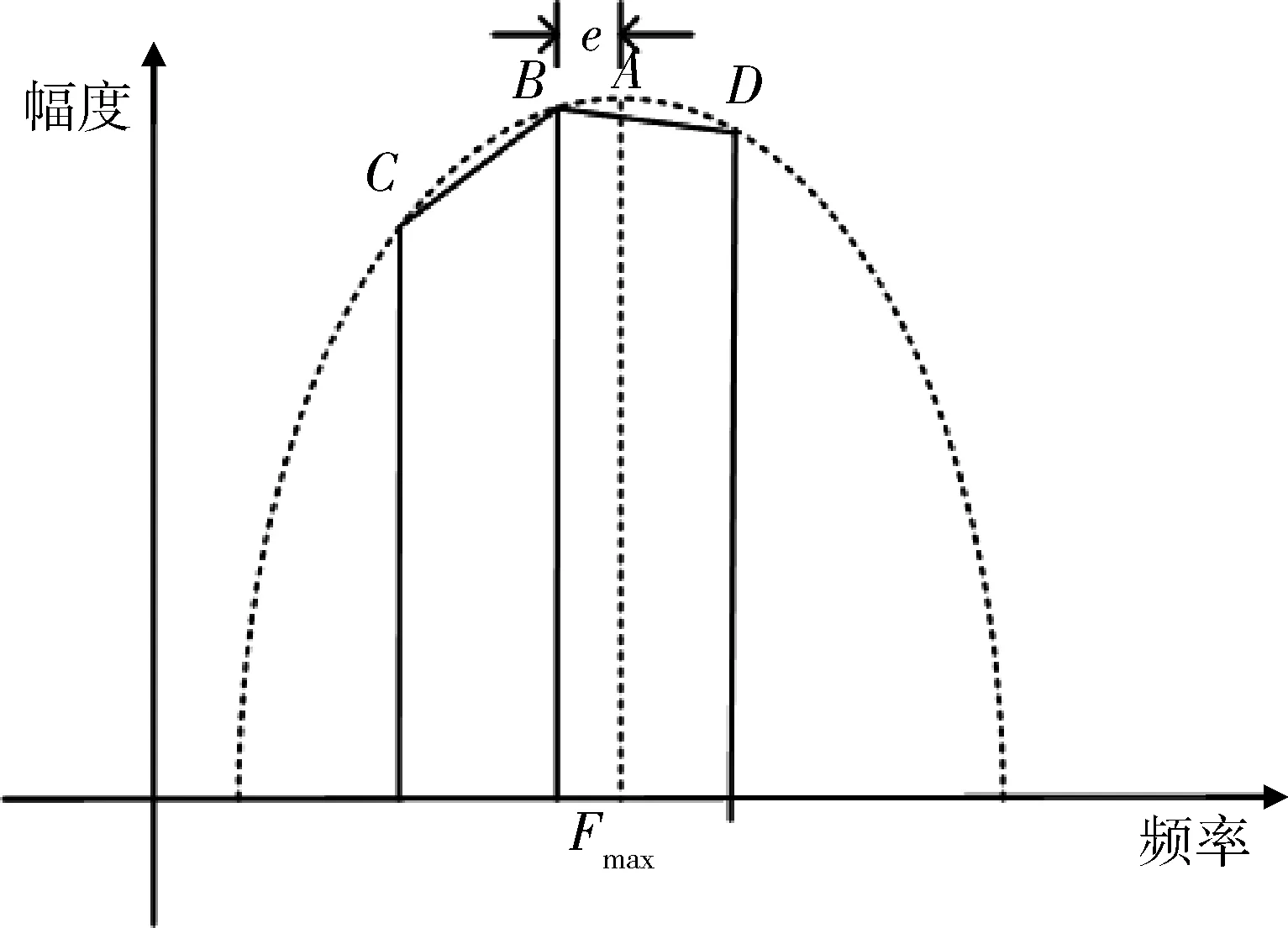

對于譜最大值估計算法,文獻[9-10]提到當理論的采樣點與實際的采樣點一致時,次大值就為0。但該方法也無法保證理論與實際的采樣點的最大值是一樣的,所以次大值不為零。由于FFT頻譜圖是對稱的,也就可以近似認為頻譜圖中最大采樣值點到相鄰的兩點的距離是相等的。由于FFT存在的柵欄效應兩邊的距離不一致,即存在最大值兩邊的次大值不一樣。根據排序分為3個大小不一樣的幅度值,以最大值為圓心,最大值與次大值的距離為半徑畫圓可以交于最大值與第三大值兩點所在的直線上,兩者之間會有距離差,而當兩者之間的距離差小于某個值時,可以認為此時最大值點就是所要找的最大采樣點,如圖2所示。

圖2 頻譜圖

取頻譜圖上最大值及相鄰兩邊的值B(f1,k1)、C(f3,k3)、D(f2,k2),其中B對應的譜線是頻譜線上的最大值,D是譜線的次大值,C是第三大值。則頻譜的最大值A在B~D之間,由于距離譜是關于最大值對稱的,因此可以認為當B與A重合時,D的對稱點為C。

首先設定誤差為Δf1,然后通過對最大值點到兩個相鄰序列的距離差Δk的分析,取BC、BD在坐標軸上線段距離的差值即距離差的一半作為估值點帶入距離公式獲得相應的值Δf,再通過比較BD、BC距離的大小來判斷B點相對于最大值偏左還是偏右,把頻譜左右移動Δf就可以獲得B的新坐標值,可以得到新的距離差Δk以及Δf,對比Δf,若Δf1<Δf,需要重新對頻譜進行移動,重復上面的方法,直到細分的Δf小于誤差為止。該方法就是通過縮小距離差來獲得最大值點。設D、B、C分別是頻譜的次大值、峰值和第三大值,A為實際的頻譜峰值,則線段BC與線段BD相等,B在D的左側。若B與主瓣實際的峰值一樣,根據距離相等可得:

(1)

若B與主瓣的實際峰值不一樣,可以設兩者的距離差為Δk,有:

(2)

設B點與主瓣峰值中心點的差值為Δf。設主瓣的中心點坐標為(f1+Δf,k1+Δk1),由式(1)可得:

(3)

化簡可得:

(f1+Δf-f3)2+(k1+Δk1-k3)2=(f2+Δf-f3)2+(k2+Δk1-k3)2

(4)

(5)

其中對于頻譜上最大的3個點是序列號相鄰的3個值,則可得f1、f2相差2個序列且f1+f2=2×f3。當整個頻譜左右移動時,B、C、D所在的點的幅值也會相應增加或減少,設Δk1、Δk/2近似相等,則把式(2)結果帶入到式(5)即可解出Δf。

(6)

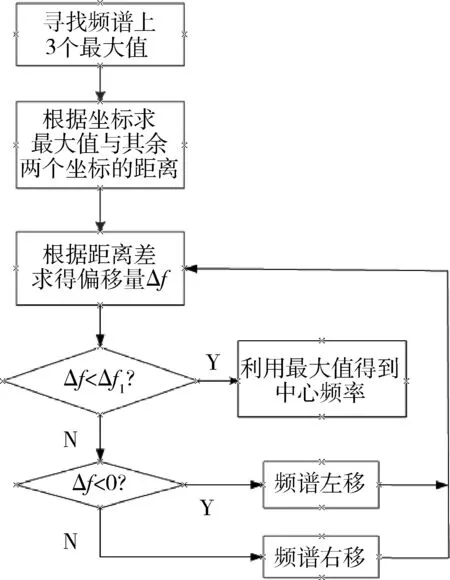

然后整個頻譜平移Δf,至于平移的方向需要依靠最大值和次大值的序列號的大小來決定。若次大值f2

再次獲得此時的B、C、D3個點的新坐標,設誤差為Δf1,當BC、BD的距離誤差大于這個值則重復上面的步驟;當BC、BD的距離誤差小于這個值,結束運行。所得到的B點就是峰值點。圖3為改進后的算法流程圖。

圖3 改進算法流程圖

3 仿真與驗證

對上述所述的方法進行仿真和驗證,并對比不同距離下不同方法的仿真程序運行的精度。雷達發射波的仿真條件為:調頻信號的帶寬B為109Hz;鋸齒波調制信號的周期T為0.2 s;中心頻率為24×109Hz。

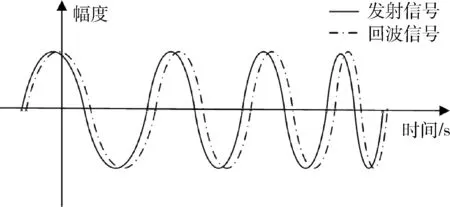

對雷達的發射信號、回波信號、差頻信號進行仿真,如圖4、圖5所示。

圖4 發射信號與回波信號

圖5 差頻信號仿真

圖6 仿真結果

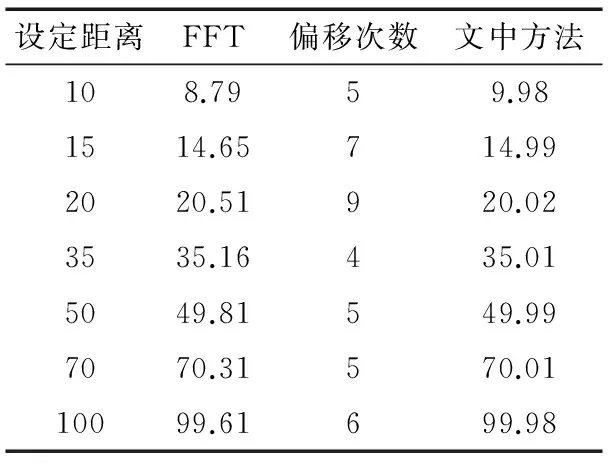

設定目標的位置為100 m,得到如圖6所示的頻譜。根據FFT法,取N=1 024,目標所在的位置為99.61 m,誤差為0.39%,然而經過最大值法得到目標所在的位置為99.98 m,誤差為0.02%。

設定距離范圍為10~100 m,目標為單目標時的計算機仿真結果見表1。

表1 單目標時的仿真結果

4 結束語

本文對雷達系統測距過程和原理進行分析,對測距算法進行一定改進,利用坐標的距離差提出了一種簡單估計目標真實位置的方法,并將該方法與傳統的快速傅里葉變換進行了對比。仿真實驗結果說明該方法可以較好地改進雷達的測距精度。經過對時間的測量,FFT算法用時0.02 s,改進后用時0.034 s,頻譜平移的次數在10次以內,對時間的影響不大。

[1] 包敏.線性調頻連續波雷達信號處理技術研究與硬件實現[D]. 西安:西安電子科技大學,2009.

[2] 郭云,余奎,陳堅.幾種連續波雷達系統參數設計和信號處理方法[J].電子科技,2015,28(2):158-163.

[3] 孫艷敏,周長林,常青美,等.減少防撞雷達虛假目標的信號處理研究[J]. 微型機與應用,2011,30(18):46-51.

[4] 胡玉蘭,趙子銘,片兆宇.高分辨雷達一維距離像的融合特征識別[J]. 微型機與應用,2015,34(4):52-57.

[5] ZHU L, DONG L, LIU S D, et al. Self-adaptive frequency estimation algorithm of improving liquid level measurement precision of LFMCW radar[C]. 2010 International Conference on Microwave and Millimeter Wave Technology(ICMMT), IEEE, 2010:1626-1628.

[6] 王保華.近程LFMCW 雷達測距系統的研究與實現[D]. 重慶:重慶大學,2012.

[7] 周清晨,徐海洲,常城,等.基于拋物線擬合方法的提高雷達測距精度研究[J].信息通信,2016(6):8-9.

[8] 于衛東,涂亞慶,詹啟東,等,基于改進Rife算法的LFMCW雷達測距方法及實現[J].電子測量與儀器學報,2015,29(4):550-557.

[9] 徐軍榮,于盛林.提高FMCW雷達測距精度的譜最大值估值算法[J].計算機技術與發展,2009,19(4):73-79.

[10] 王琨.調頻連續波雷達在雷達測距中的算法研究[D]. 天津:河北工業大學,2013.

[11] 韓輝,冷建偉,安飛.FMCW雷達物位系統的算法設計[J]. 天津理工大學學報,2011,27(4):27-31.

[12] 朱愷,秦軼煒,許建中,等.四種提高FMCW測距精度的方案及性能分析[J].無線電工程,2015,45(1):20-25.

[13] 譚曉衡,周帥,黃振林.基于小波包的24 GHz LFMCW雷達測距方法[J].系統工程與電子技術,2013,35(3):522-526.

[14] 陳璟.數字信號處理中加窗插值FFT算法的研究[J].黑龍江科學,2013,4(4):40-42.

[15] 侯盼衛,楊錄,岳文豹.應用FFT的高精度FMCW雷達頻率測量算法[J].自動化儀表,2014,35(3):17-19.

[16] 陳偉民,李存龍,基于微波雷達的位移/距離測量技術[J].電子測量與儀器學報, 2015,29(9):1251-1265.

[17] 肖瑋,涂亞慶,劉良兵,等.多段同頻正弦信號頻譜融合的LFMCW雷達測距算法[J].儀器儀表學報,2013,34(1):94-103.

[18] 鄭大青,陳偉民,章鵬,等.非調制連續微波雷達發射機泄漏影響研究[J].儀器儀表學報,2014,35(4):775-780.

Research on high precision FMCW radar ranging algorithm

Qiu Jing, Huang Jiwei, Chen Ahui, Ke Yushan

(College of Physics and Information Engineering, Fuzhou University, Fuzhou 350002, China)

In FMCW radar ranging algorithm,the error of spectrum analysis of FFT algorithm is caused by the interval between FFT spectrum lines. Therefore, in order to improve the ranging precision of FFT algorithm, reduce the error of the frequency spectrum analysis, the messures about the improvement of frequency shift compensation are proposed. Using spectrum symmetry and the distance between the adjacent two spectral lines point coordinates to get the spectrum shift of frequency shift compensation factor. The results of simulation experiments show that the measures can get the most value which is closer to the actual peak by wasting a little time. And it can improve the ranging precision of radar better.

FFT; radar; spectral maximum estimation algorithm; range precision; frequency offset

福建省科技計劃項目(2014H0026)

TN953+.2

A

10.19358/j.issn.1674- 7720.2017.09.007

邱菁,黃繼偉,陳阿輝,等.高精度調頻連續波雷達測距算法的研究[J].微型機與應用,2017,36(9):22-24,27.

2017-01-14)

邱菁(1992-),通信作者,女,碩士研究生,主要研究方向:數字信號處理。E-mail:397279938@qq.com。

黃繼偉(1976-),男,博士,副教授,主要研究方向:射頻電路與系統。

陳阿輝(1991-),男,碩士研究生,主要研究方向:嵌入式系統。