上路

1962-08-16 03:35:58曹仲高

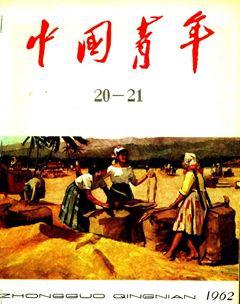

中國青年

1962年20期

曹仲高

下了火車,趕了半天的路,剛走到十八道盤山,太陽就落進山里去了,天上浮游著幾朵金邊白云。于是乎,山坳里黑沉沉的;山上那蔥郁茂盛的樹林子黑糊糊的一片;紗緞般的暮靄,白蒙蒙的從山腳一直飄到莎坦牧場上,牧場呢,迷迷茫茫的和天毗連交接了。從十八道盤,到莎坦我的家,還要走十來里路。路又那樣不好走,人也乏了,我便在路邊的一塊大青石上坐下來歇腳。我把我那紅十字藥皮包抱在懷里,一古腦幾地想呀想呀,想那樣多的事幾。突然,從我來的山腰里,一個異鄉口音哼著我家鄉的歌:

莎坦的草青青

莎坦的牛羊肥

莎坦的馬兒快

莎坦的人兒勤

聽著,我探頭一望,哼歌的人朝我走來了。是個四十開外的人,黑瘦長方臉,濃黑的兩道長眉,剛剃過頭,腦袋溜光溜光的;上下藏青布衣服,褲腿用帶子系著;腳登一雙麻鞋。他忖度地朝我一瞥,便笑呵著臉,點頭給我打招呼:

“遠道而來?累了么?

問罷,他要替我提藥包,我沒讓。我問他:“你是莎坦人?”

“算半個唄!”他操著我們莎坦口音,不過那個“唄”字說得不夠自然,有點兒別扭。他盯著我懷里的紅十字藥包,接著說:“看來你是大夫了,從省城里來么?”

“嗯,”我點頭回應。他的問話觸動了我內心的傷處,怪不好受的。我說:“剛從醫學院畢業,分配到莎坦來啦!”象要證實我這句話,我拍了拍紅十字藥包,“呶,這個就是王教授送給我的紀念品。”

“老弟,莎坦人舉著雙手歡迎你,把你的苦臉收起來吧!”

看來這個人很厲害吶。……

登錄APP查看全文