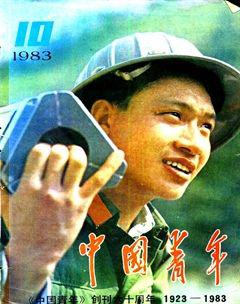

《中國青年》六十年概況

今年10月20日是《中國青年》創刊六十周年紀念日。

1923年,《中國青年》作為中國社會主義青年團(后改名為中國共產主義青年團)的機關刊物,創刊于上海;這是我國青年運動史上的一件大事。《中國青年》是我們黨創辦的最早的團結教育青年的刊物。在這以前,馬克思列寧主義雖然已經在中國傳播,但象《中國青年》這樣以馬克思列寧主義教育青年的專門刊物,還是第一個。《中國青年》創刊時,正值第一次國內革命戰爭的前夕。那時血雨腥風,我們祖國大地上,軍閥混戰,帝國主義肆虐,民不聊生,籠罩著白色恐怖。《中國青年》一開始就以,大無畏的英勇戰斗姿態出現,召喚青年走革命的道路。它的發刊詞大聲疾呼:“政治太黑暗了,教育太腐敗了”,“打倒一切魔鬼”,使青年從“志行薄弱的父兄、腦筋昏亂的師友”的約束、蒙蔽下驚醒過來,投身到如火如荼的革命斗爭中去。它以明白曉暢、熱情洋溢的文字,尖銳犀利的筆鋒,抗議帝國主義支持軍閥混戰,對中國進行侵略,制造“五卅”等慘案;它反對北洋軍閥屠殺工人、學生,揭露封建地主階級在農村中的殘酷剝削,并大力聲援在各地蓬勃興起的愛國學生運動;它還發表過許多與錯誤思潮作斗爭的文章,與“醒獅”、“孤軍”等國家主義派、國民黨右派展開斗爭,批判那些主張不問國事、鉆古書堆、毒害青年思想的“大師”和宣傳崇洋媚外的買辦學者。與此同時,它還經常討論青年的學習生活、社會活動、失學失業、婚姻戀愛家庭等各種切身問題。它是青年的知心朋友。

《中國青年》最早的主編是杰出的中國共產黨人、中國革命青年運動早期的卓越領導者惲代英同志。著名的革命先烈蕭楚女同志也是《中國青年》的創始人之一。張太雷、鄧中夏、林育南等同志經常為刊物撰稿。毛澤東同志的《中國社會各階級的分析》就是首先在《中國青年》上發表的。任弼時同志從1927年起擔任團中央書記后,也直接領導過《中國青年》。

在反動統治下,這個刊物的工作條件十分艱苦。它的編輯部設在上海一個狹窄的小房子里,陳設簡陋,只有兩個書架。編輯人員白天在那里辦公,晚上就在那里睡覺。為了避免特務警察的破壞,編輯部有時還得搬家。盡管反動統治者千方百計查禁《中國青年》,逮捕迫害《中國青年》的讀者,但因為這個刊物能生動地宣傳馬克思主義和黨的主張,給青年以有益的指導,因此它一問世就受到廣大青年的熱烈歡迎,最高發行量曾達到三萬多份,這在舊中國期刊的發行額中是少見的。

1927年大革命失敗,《中國青年》的負責人、主要撰稿者不斷遭到國民黨反動派的逮捕、殺害。在第一次國內戰爭時期參加過《中國青年》工作的,除任弼時同志是解放后病逝的外,今天還健在的只有陸定一同志。惲代英、蕭楚女同志和后任主編李求實同志等都先后英勇地犧牲在國民黨反動派的屠刀之下。“血沃中原肥勁草”,《中國青年》這個刊物凝聚著中國革命先烈的鮮血。

大革命失敗后,由于反動派的殘酷鎮壓,《中國青年》難以出版,當年11月,改名為《無產青年》在上海秘密發行。翌年10月又改名為《列寧青年》,到1932年被迫停刊。以后在中央蘇區瑞金,團中央出了機關報《青年實話》,1934年10月,紅軍長征,該報停刊。

1939年,抗日戰爭進入第三個年頭,《中國青年》作為“中國青年救國團體聯合會”的機關刊物在延安復刊了,在山西興縣還出了晉西版。延安時期的《中國青年》,在胡喬木同志(當時任中共中央青年工作委員會宣傳部長)的主持下,繼承刊物的光榮革命傳統,以組織青年學習宣傳馬克思主義為主要任務,發表過不少富有思想性、戰斗性、知識性的文章,對鼓舞青年走革命道路、投入抗日戰爭的洪流起了很大作用。當時《中國青年》每半月出一期,共出了29期。后因皖南事變發生,國民黨反動派對我抗日根據地實行封鎖包圍,刊物發行困難,因而不得不再次停刊。

1948年12月,我人民解放軍所向披靡,革命即將取得全國性的勝利。黨中央決定恢復出版《中國青年》,把它的發刊作為建立中國新民主主義青年團的一個重要的步驟。黨中央的建團決議寫道:“為了指導全國青年團的工作和組織廣大青年學習,中央決定由中央青年工作委員會負責出版《中國青年》定期刊物。”指導全國青年團的工作,組織廣大青年學習,這是黨中央給《中國青年》規定的方針任務。《中國青年》在河北平山縣出版后,經過幾年的努力和實踐,使這一方針任務得到了具體的貫徹執行,并在健康的軌道上不斷向前發展。

1949年初,中國青年遷到北京,從復刊后的第四期起正式在北京出版。起先是月刊,后改為周刊、雙周刊、半月刊。《中國青年》遵照黨中央規定的方針任務,根據全國已經變化了的形勢,面向廣大青年,把組織青年學習馬克思列寧主義作為自己的中心內容,深入細致地對青年進行思想教育。《中國青年》作為團中央的機關刊物,當然要擔負起指導全國青年團的光榮任務。但是這種指導決不意味著連篇累牘地登載團的工作經驗,盡談些團內事務,把刊物辦成團的工作經驗匯編,而是側重于抓團的指導思想,提高團干部的思想政治水平。復刊后的十幾年中,《中國青年》除了適當刊發指導團的工作的言論和經驗介紹外,還強調面向全體青年,指出青年或青年工作中應當引起注意的各種傾向性問題,幫助團干部搞好對青年的思想教育工作,經常就團的思想教育工作問題開展討論。如反對思想改造要求過高過急,對青年干涉限制過多、抹殺他們的特點和正當要求,亂扣帽子等等。這些糾正“左”的傾向的言論,對提高團干部的思想認識,推動團的工作起到了有力的指導作用。

《中國青年》組織青年學習馬克思列寧主義、毛澤東思想,也不是流于空洞的說教,而是注重聯系青年的思想實際,尤其是一個時期青年中產生的思潮性問題。社會主義革命和建設中的重大斗爭、重大事件關系到國家民族的命運,關系到廣大人民和青年的根本利益,因而也是青年最為關心的事情。《中國青年》要以馬克思列寧主義教育青年,在培養青年成為共產主義事業的接班人中發揮很好的作用,首要的就是要幫助青年解決在重大斗爭、重大事件中新發現的種種思想問題,對青年進行形勢教育,黨的路線、方針、政策教育和共產主義思想教育,使他們在斗爭中生動地學到馬克思列寧主義。從這種認識出發,《中國青年》在建國初期就大力配合了“土地改革”、“鎮壓反革命”、“抗美援朝”、“三反五反”等革命運動,引導青年劃清革命與反革命的思想界限;發揚愛國主義精神,提高民族自尊心;鄙棄資產階級剝削享樂的腐朽生活方式,樹立勞動創造世界的革命觀點。在國家開始社會主義改造和社會主義建設以后《中國青年》就大力宣傳黨在過渡時期的總路線;動員青年向科學進軍,正確處理政治與業務、紅與專的問題。全國人民代表大會制定了新中國第一部憲法,《中國青年》也集中進行了宣傳,幫助青年樹立民主與法制觀念。在三年經濟困難時期,則著重教育青年要培養不怕困難、艱苦奮斗的作風,樹立革命樂觀主義精神。

除了結合政治生活中的重大斗爭、重大事件教育青年外,刊物也繼承大革命時期《中國青年》的優良傳統,注意幫助青年解決在成長過程中,在日常工作學習生活中所遇到的種種問題。諸如青年的升學就業問題,業余學習問題,入黨入團問題,交友處世問題,戀愛婚姻家庭問題,物質生活與精神生活問題,培養共產主義道德品質和良好的意志性格問題,正確對待疾病、搞好身體健康問題,以及如何開展批評自我批評、進行思想鍛煉、學習正確的思想方法和優良的工作作風的問題等等,《中國青年》都分門別類地、較深入細致地給青年以指導。這樣《中國青年》的宣傳就具有濃郁的思想修養的特色,對青年全面健康的成長有很大的裨益。

青年時期是世界觀、人生觀形成的關鍵時期。建國以來,《中國青年》還很注重對青年進行世界觀、尤其是人生觀的教育,幫助青年走好人生的歷程。在十幾年中,《中國青年》先后反復地組織青年討論過遠大理想與個人前途、什么是最大的幸福、苦與樂、生與死等等問題,使青年受到了生動具體的共產主義人生觀教育。《中國青年》還經常注意教育引導青年搞好學習,包括搞好文化科學知識的學習。注重向青年介紹社會歷史知識和自然科學知識。在解決青年的種種思想問題的時候,也常應用這些知識,幫助青年把學習馬克思主義理論和學習文化知識有機地結合起來,更好地樹立共產主義的科學世界觀。

《中國青年》還一貫重視對青年進行革命傳統教育。五六十年代,《中國青年》詳細介紹過毛澤東、劉少奇等老一輩無產階級革命家的革命業績,李大釗、惲代英、蕭楚女、任弼時、方志敏、劉志丹、王若飛、趙一曼、聶耳、洗星海、鄒韜奮、江竹筠等革命先烈的英勇斗爭事跡、高尚的革命情操,以及“五·四”“一二·九”等青年運動的光榮革命歷史,幫助青年了解舊社會勞動人民受壓迫被剝削的痛苦,了解革命勝利來之不易,激勵青年學習革命前輩的光輝榜樣,繼承發揚革命傳統,接好革命的班。

社會主義時代是英雄輩出的時代,在青年中更是如此。《中國青年》十分重視青年先進典型的宣傳。對從丁佑君、黃繼光、羅盛教到向秀麗、安業民、雷鋒、王杰以及劉文學等人的可歌可泣的英雄事跡和偉大的共產主義精神,《中國青年》都大力宣傳過。對新中國青年一代的最優秀代表雷鋒,《中國青年》出了專輯。對國際共產主義運動中涌現的青年先進人物,如奧斯特洛夫斯基、卓婭、舒拉、馬特洛索夫等,《中國青年》也一再作了介紹。榜樣的力量是無窮的,廣大青年從這些青年英雄人物的身上,汲取到了豐富的思想營養,受到了巨大的鼓舞。與這同時,《中國青年》還常應用古今中外的優秀文藝作品,用小說、電影、詩歌來對青年進行形象化的教育,給青年以感染。

為了辦好《中國青年》,使它成為黨教育青年的得力工具,《中國青年》編輯部很注意依靠黨和團中央書記處的領導,依靠廣大青年群眾和社會各方面力量的支持、幫助。培養青年的事業是關系我們國家民族前途的長遠大業,我們黨、我們的老一輩革命家和廣大人民群眾都殷切希望青年一代能夠茁壯成長,其重要的體現就是他們給《中國青年》以親切關懷、愛護。毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、宋慶齡同志都曾經為《中國青年》題詞撰文,推薦稿件,并給刊物工作以指示。除廣大青年踴躍向《中國青年》投稿,反映意見、要求、情況外,許多老一輩革命家、知名的專家、學者、作家、詩人也經常為《中國青年》撰寫稿件,對刊物宣傳提出了寶貴的意見,多方幫助編輯部的工作。《中國青年》能夠不斷進步,刊載過許多高質量的、深受青年歡迎的文章,能夠以富有思想性、戰斗性的面貌活躍在宣傳戰線上,這完全是與黨的關懷、各方面人士和青年群眾的支持密不可分的。

1948年,《中國青年》復刊時,發行五萬多份,剛進入北京時,發行量是十萬多份。1950年以后,《中國青年》的發行量就不斷大幅度上升,1956年達到一百七十五萬份,到1966年,《中國青年》每期發行二百八十多萬份。

建國以后,有幾個階段,《中國青年》雖然也受到“左”的思潮的干擾、影響,宣傳中也出現過錯誤、偏差,但總的來說是取得了顯著成績的。從這段時期的《中國青年》中,可以看到新中國建立后的青年一代健康成長的足跡。但十年動亂一開始,它卻受到了猛烈的沖擊,再度被迫停刊。

野火燒不盡,春風吹又生。十年動亂中被迫停刊達12年之久的《中國青年》,在舉國歡騰,,慶賀粉碎“四人幫”的偉大勝利后,于1978年9月第三次復刊,又和讀者見面了。

復刊后的《中國青年》在黨中央的關懷和共青團中央的領導下,繼承光榮的革命傳統,在恢復中發展,大踏步地走上了為祖國中興而戰斗的歷程。

《中國青年》一如既往,作為共青團中央的機關刊物,作為廣大共青團員和青年的忠實朋友,堅定地站在馬克思列寧主義、毛澤東思想的旗幟下,站在社會主義祖國的旗幟下,努力宣傳黨在新時期的路線、方針、政策,密切結合青年實際,進行共產主義教育,引導青年學習,關心青年的健康成長。在撥亂反正的歷史洪流中,《中國青年》發揚勇于實事求是、堅持真理的精神,積極肅清“文化革命”遺留下來的“左”的影響和參加反對“兩個凡是”的斗爭。黨的十一屆三中全會作出了把全黨工作的重心轉移到經濟建設上來的重大決策,《中國青年》提出“實現四個現代化是新時期青年的主課”,動員青年學習現代科學文化知識,為迅速恢復和發展國民經濟貢獻力量。新時期《中國青年》應該是積極動員青年獻身祖國,向四個現代化進軍的響亮號角,是熱情引導青年努力奮斗,創建高度的物質文明和精神文明的營養豐富的精神食糧。

半個多世紀以來,《中國青年》伴隨著中國青年運動的革命浪潮,走過了它光榮、艱巨、曲折的六十年歷程。今天,時代又賦予了它新的使命。在新的歷史時期,它必將伴隨著祖國前進的步伐,和億萬忠誠的中華兒女一道,肩負起自己的光榮使命,為“團結奮斗,振興中華”作出新的貢獻。

(本社編)