死后100多年,巴赫容貌重現

2000-06-07 13:37:12計頌

大眾醫學 2000年5期

關鍵詞:研究

計頌

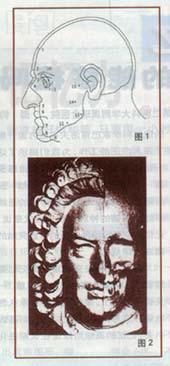

巴赫是德國著名的音樂家,1750年逝世,埋葬于德國萊比錫市。1895年,萊比錫市因擴建圣約翰教堂,不得不遷走巴赫的墓。由于墓穴密集和棺木損壞,在搬遷時許多白骨都混在一起,以至無法辨認哪一具是巴赫的遺骸。于是,人們便從這些白骨中找出一具被認為最像巴赫的顱骨,交給解剖學家伊斯進行鑒定。伊斯試想在這具顱骨上再塑肌膚和毛發,看是否能接近巴赫生前的肖像。伊斯首先找了24具自殺男性尸體(由于因病而死者的面部軟組織厚度,會受所患疾病的影響而出現變化),在面部找出15個定位點(見圖1),并測量了各點的軟組織厚度,再將這些數據和顱骨交給雕塑家澤夫納。在事先未告訴這顱骨可能為誰的情況下,要求澤夫納根據這些軟組織厚度在顱骨上進行雕塑,結果得到了一個和巴赫生前非常相像的塑像(見圖2)。這是世界上第一次利用顱骨面貌復原的方法重現死者生前的容貌。這次嘗試不僅成為當時轟動的新聞,而且引起了人類學家的關注。

此后,許多學者對不同種族的顱骨面貌復原進行了研究,方法也日趨成熟,從單純依靠軟組織的厚度發展到研究五官形態與顱骨形態之間的關系。特別是學者格拉西莫夫,他在研究本國多民族顱骨面貌復原的基礎上,總結并提出了較為全面和系統的理論,還出版了專著《頭骨面貌復原的方法》,對這一特殊技術的發展起了很大的推動作用。

1916年,美國紐約警察局首開將顱骨面貌復原用于犯罪偵察的先例。1925年,日本在破獲著名的“杉并白骨案”時,也使用了顱骨面貌復原法。以后,英國、前蘇聯等國也先后將顱骨面貌復原用于刑事偵破,并取得了卓著的成效。我國于20世紀80年代初也開始了這方面的研究和應用。

猜你喜歡

體育科技文獻通報(2022年3期)2022-05-23 13:46:54

天津外國語大學學報(2021年3期)2021-08-13 08:32:18

遼金歷史與考古(2021年0期)2021-07-29 01:06:54

科技傳播(2019年22期)2020-01-14 03:06:54

遼金歷史與考古(2019年0期)2020-01-06 07:45:20

民用飛機設計與研究(2019年4期)2019-05-21 07:21:24

電子制作(2018年11期)2018-08-04 03:26:04

汽車工程學報(2017年2期)2017-07-05 08:13:02

國際商務財會(2017年8期)2017-06-21 06:14:14

電子制作(2017年23期)2017-02-02 07:17:19