從高梁地搖到外婆橋

文/何東 攝影/衛(wèi)鐵

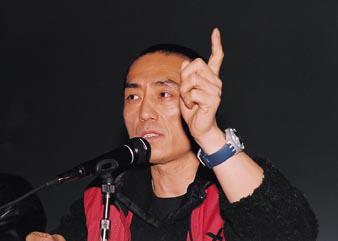

盡管一有影片問世,仍有大批的喝彩聲,但張藝謀的電影的的確確開始走下坡路了

往前幾年,張藝謀面對媒體和批評的態(tài)度,從來都是人如其名,正可謂是老謀深算、不卑不亢。那時節(jié),他電影拍得風頭正健,國外大獎國內小獎,懷里就跟捧蘿卜一般抱了一堆,憑誰愛說什么說什么,反正你夸也罷貶也罷,他一概愛搭不理,只當全是幫他炒作罷了。

可最近這一年以來,再深算的“老謀”也時不時都得出來替自己解釋幾句了。比如王朔寫文章順手勺他一巴掌,他外面上雖然還假裝能扛得住,索性置之一笑:“我們是朋友,過去合作過。”可是當某一位在歐洲留洋多年的先生,根據(jù)自己的切身體驗又寫文章說“張藝謀出賣中國人?”時,作為剛剛當選全國政協(xié)委員沒幾年的他,就不得不站出來要向黨和人民表個態(tài)了。當一個藝術家對自己的創(chuàng)作內心充滿自信時,他真是不會很在乎別人對他說三道四的,然而當藝術家對自己的創(chuàng)作已經心里發(fā)虛或正在走向疲軟沒落時,那么這時有誰對準根本弱點說幾句重話,就肯定會讓他心驚肉跳。

其實,當張藝謀在北京太廟完成意大利歌劇《圖蘭朵》之后,他的神話既達到了一種極致同時也開始物極必反。盡管他現(xiàn)在每有舉動,照樣還會引起媒體的格外關注,但只要仔細注意他近一兩年的創(chuàng)作,其實早已是今非昔比:架子雖未倒,內瓤已經翻上來了。底氣既不那么足,話也就隨之會多起來,那么問題到底出在了哪兒?其實,《有話好好說》就可以看成是他的一個事業(yè)轉折,而我們的話題也不妨就從《有話好好說》這部電影開始說。

張藝謀丟失了什么

《有》是張藝謀第一次離開農村題材而轉向都市故事。而面對著皇皇巋立的北京,張藝謀似乎完全落入了賈平凹以小說《廢都》臆造西安的路數(shù)。從拍片之初,他就缺乏真正把握都市的足夠自信,而在拍片的實際過程中,他更是一步步丟掉了創(chuàng)作自信。此片從頭至尾,給人留下印象最深的,就是導演為了掩飾其創(chuàng)作底氣的嚴重不足,而刻意外化的嘈雜和喧鬧——結結巴巴、大吼大叫、敲敲打打、左閃右晃、卡拉OK,實在沒轍的情急之中,甚至干脆就直接把街頭老太太扭秧歌也原封不動地搬上銀幕去湊數(shù)。看完這部電影之后,當觀眾靜下心回味一番,不經意間卻又有更意外的發(fā)現(xiàn):設若我們在想像中濾除掉彌漫全片那一層層的外化烘托與躁心喧鬧,就會發(fā)現(xiàn)它其實既無內容,而且故事還滿擰著勁。

清楚地記得,當《有》在北京保利大廈首映之后,曾有女記者當面向張藝謀提問:和你以前的電影相比,這部片子為何讓人毫無回味?張藝謀當時侃侃而答:不要總以傳統(tǒng)的有意義沒意義去簡單判斷一部電影,有些故事本來就沒什么意義。如此搪塞之言聽來不禁好笑,我想對于一部電影來說,簡單的常識是:所有的故事有意義沒意義倒還真在其次,但任何一部電影都要走向市場都要拿下票房,那么要求一位著名導演,起碼得把本來沒意義的故事拍得讓人看著還覺得有點意思,這能算是過份苛求嗎?

我們暫且不去細究此片的形式,而究其失敗的根本原因,還是如前所言,張藝謀既然不能真正把握北京市民生活的脈搏,如今又刻意想轉變自己的電影風格,于是尷尷尬尬、別別扭扭之中,就完成了這么一部“沒話找話說”的電影。有一位國內作家因此譏諷道:別看張藝謀拍那種古老鄉(xiāng)村的性壓抑片一套一套的,可當他一面對北京這座古老皇城,就連一塊故宮青磚的鏡頭感他都根本找不到。

據(jù)我個人不太全面了解,發(fā)現(xiàn)人們之所以要去看張藝謀的電影,大概是出于以下幾種目的:有人是慕其盛名;有人是要看像《紅高粱》那樣壓抑不住的生命力;有人是要看像《大紅燈籠高高掛》、《菊豆》那樣沉穩(wěn)、自信的電影把握;有人是要看《秋菊打官司》那樣的質樸。然而懷著各種期望而走進電影院的觀眾,當他們后來面對《有話好好說》、《一個都不能少》、《我的父親母親》時,恐怕全都大失所望了,因為《有》劇奉送給觀眾的,僅僅就是一大堆彩色的都市嘈雜;而《一》劇不過就是為了搏一標獻禮片的頭彩;再到《我》劇就已經走到了虛假煽情的份兒上了。

張藝謀電影的“偷情”脈絡

從張藝謀前期的一系列影片之中,我們還不難由其中女主人公的角色不斷演變,去弗洛依德式地發(fā)現(xiàn)他電影的一條曲折發(fā)展的“偷情”脈絡來——

拍攝于1987年的《紅高粱》之中,女主人公是一位野性十足的叛逆女性,她因不滿既成的無愛的死亡婚姻,最后終于在一片高粱地里以野合方式與自己相愛的人完成了逃離婚姻的大膽偷情;

到1990年的《菊豆》,其中的女主人公仍然還是一位不滿無愛婚姻的叛逆女性,只不過這回她的偷情已經由高粱地里的野合,而升級到在染坊里“亂倫”了;

從《紅高粱》、《菊豆》之中,我們不難看出張藝謀對“偷情”故事模式的強烈興趣,而且他也的確將這兩部片子執(zhí)導得有聲有“色”。

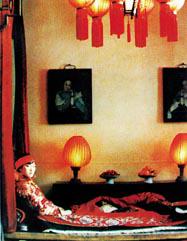

到1991年《大紅燈籠高高掛》,故事卻有些變味兒了,原來一對一的“偷情”,到《大紅》里變成了一個土冒兒老太爺加妻妾成群。其中的女主人公先被一個充滿陰暗壓抑心理的“老太爺”娶作小妾,然后又被冷落鎖定在壁壘森嚴的深宅大院里,影片里那極度規(guī)矩的構圖與故宮建筑有完全相同的意味:都顯示出一種異常穩(wěn)定、簡單延續(xù)的秩序和這種秩序的強大力量。片中的女主角越是想逃脫,就越發(fā)強化了壓在她頭上的可怕婚姻秩序,導演似乎在用宅院中的一切向她暗示:要跟我過,就得忍受這所有的壓抑和變態(tài);

到1992年的《秋菊打官司》,其中女主人公已干脆變成了一個土得掉渣的現(xiàn)代農村婦女,她蒙受了種種委屈,卻到處哀告無門;所以她一直在叨嘮著要“討一個說法”,這“說法”到底是要什么呢?其實就是要作為一個女人的名正言順。

到1995年的《搖啊搖,搖到外婆橋》,其中女主角是一個被黑社會老大從小養(yǎng)大,后來又成了他姘頭的明星交際花。當后來“老大”察覺由自己最初發(fā)現(xiàn)并扶植走紅為女明星的姘頭,竟然背叛自己而和別人偷情甚至還想私奔,就干脆將她活埋處死。該片的結尾極富象征性:那“老大”又把一個鄉(xiāng)下丫頭帶回城里調教,導演似乎想通過這樣一個險惡江湖加浪蕩女人的故事完成另一種暗示——就像這樣的女明星交際花,去了舊的我還照能制造出一個新的來。

在如上所說張藝謀的幾部影片里,女主人公一直都占著最重的戲份,但她卻始終都處在一種極壓抑而不健康的男女關系之中。我死活猜不透導演為什么當初每次拍片都要挑選這樣離奇的情感故事,但我又能從中明確感覺到那么一種對女性的深刻蔑視與情性壓迫。

根據(jù)這一條“偷情”脈絡,我們又可以將《搖啊搖》看作是張藝謀電影的一個重大轉折,從這部片子之后,以往專扮女主角的鞏俐終于和張藝謀分道揚鑣,而他其后的幾部片子也從此一蹶不振不復當年之勇。蜀道難——難在“昔人已乘黃鶴去,此地空余黃鶴樓。”

從“高粱地”倒退回“外婆”家

我至今仍然清楚地記得自己當初剛看完《紅高粱》時的激動心情。那時張藝謀真不愧是領中國電影風騷的唯獨一人,而《紅高粱》更是他笑傲江湖的新一代國產電影開山之作,全片之中每一個細節(jié)無不飽含著編導者的創(chuàng)作激情。凡看過那部電影的人,有誰能忘記那獵獵風中的茁壯高粱?能忘記那如琥珀玉液的紅高粱酒?能忘記那讓人心頭一震的嗩吶聲?

其后,可以從《大紅燈籠高高掛》算起,張藝謀的電影視點,基本一直是在注視著舊時代的中國鄉(xiāng)村。那一階段每拍一部新片,他都會在其中更多地注入其主觀創(chuàng)作的個性色彩:色彩、張力、沉重、壓抑、陰郁、報復……這一切,我們從他的《菊豆》、《活著》之中都不難得以印證。由上述這一系列電影的創(chuàng)作,人們不難發(fā)現(xiàn)張藝謀式“緊張加力度”電影風格的逐步確立,然而更細心一點的人卻也不難漸漸察覺,除《紅高粱》之外,其實張藝謀的電影創(chuàng)作思維,從一開始就不是向外開放和放射型的,而是內閉和自閉的。當然,從《大紅燈籠高高掛》到《活著》,張藝謀電影的國內、國際聲名,一直還在不斷得到抬升,但是如果仔細留意他那封閉的創(chuàng)作模式,就不難感覺到他其實早已將自己置身于一種無法逃離的藝術懸崖之巔。

終于,我們在十分紀錄片技術化的電影《秋菊打官司》之后,又等來了他的《搖啊搖,搖到外婆橋》。在我的感覺中,那其實是一部“半城半鄉(xiāng)”式的電影創(chuàng)作,這一點,人們只要想一想其中李保田的表演就不難發(fā)現(xiàn)奧秘,那電影其實是在說一個根在鄉(xiāng)間的村夫,來到上海打了天下,成了黑道老大的故事。在這部電影中,我們已經能看出,一當張藝謀用他的鏡頭去表現(xiàn)大都市生活時,就顯得十分生澀牽強;然而當《搖》放映過半,故事又轉到那四面環(huán)水的封閉野島上,那么一如《大紅燈籠高高掛》、《菊豆》一樣的壓抑、報復、仇殺,便又游刃有余地出現(xiàn)在張藝謀的鏡頭表述之中。如果說我們在《搖》那部電影里,還可以找到張藝謀那慣性電影張力部分殘余的話,那么到《有話好好說》,我們就只能是眼見他的張力散成碎片,而張藝謀也可以說在其電影的自我改造上,真正無話可說,找不著北了。

眼下,盡管仍有很多評論家出于對張藝謀先前電影的留戀愛惜或等等其它緣故,但見張藝謀一有新片問世,依舊毫不吝惜地大聲喝彩好評如潮,但他的電影卻已經深深陷入了無法自拔的困境。我甚至認為,作為一個中國電影的導演神話,張藝謀已經完全進入了“跋”的最后階段。