中國的兩副面孔

■原著:美國《財富》PamelaYatsko

摘譯:Rita

兩個人的遭遇

平均主義的分配方式在上海已經不復存在,對年輕人和有才干的人無疑是件好事,但藍領階級的工人一時恐怕難以適應這種變化。

1993年,當一個加拿大商人雇傭了一個名叫伊沙貝拉·周的人當他的秘書時,她只能講蹩腳的英語,有一頭披肩的長發,穿一套套裝,這個商人回憶,看起來那似乎“是從她的外祖母處繼承來的”。當這個商人在90年代末再見到她的時候,她一身剪裁講究的運動裝,修剪時髦的頭發。英語流利,在HP公司擔任高級行政助理,賺的工資比她在國營商店里工作的父母高出兩倍。在咖啡吧里喝咖啡時,她沉思地說:“如果我不是在外資公司工作,我想自己不見得會有什么很大的變化。現在對我來說,接受新事物并不是一件困難的事。以后也許會更加容易。”上商店買東西對她來說只是一種娛樂,她還打算與父母分開居住,自己買一套房子:“我的公司提供住房基金,銀行也提供抵押貸款。而在三五年前,我根本就不敢想這樣的事。”

隨后我又遇見了阿華,當時她剛好被一家國營的紡織廠解雇,她在這家工廠工作了17個年頭。她和丈夫、母親以及一個13歲的女兒居住在一套30多平方米的公寓里,面積比足球場的球門還要小。阿華是千千萬萬遭遇過“文革”洗禮的中國人之一,長達10年的“文革”使她們無法受到應有的教育,一直到1979年她才慶幸自己獲得了一份看起來不錯、也挺穩定的工作。可是在1996年她被解雇了。作為補償,她得到有限的補助費外加醫療保險費。她不知道今后該怎么辦。“今天社會上所要求的那種生活水平,對我們來說是不可能達到的。”不錯,工廠提供了再就業的訓練,但她們很難介入進去。她說自己如果是25歲,就會去試試店員的工作,但現在不敢冒風險,萬一去當了店員,就會失去下崗補助金,而誰知道店員的工作能否長久?

阿華和伊沙貝拉·周,正好典型地顯示了中國社會中兩副不同的面孔。老百姓當然喜歡過周的生活,在90年代,由于上海的復興和眾多的機會,帶來了繁榮和更為舒適的生活。但對阿華來說,這個時代給她帶來的是動蕩和艱難。不過看來只要上海繼續將國家計劃經濟轉換到市場經濟的軌道上,分配上的平均主義就不會再出現。

平均主義的消失

在毛澤東時代的中國,“吃大鍋飯”被民眾作為一種信念來堅持。政府的職能之一就是向民眾發放各種各樣的票證,并決定哪些人可以進入學校就讀。而分配職業無疑是官員們的一種特權。工作單位提供免費的醫療保健、分房、入學、旅行、搬家、調動等等,作為交換的條件,未經上級的允許,任何人不得自行調換或選擇別的職業。

其實,在毛澤東時代也從來沒有全部實行過平均主義。官員可以有專用的轎車,出入供應特需商品的商店,享受種種的特權,甚至家庭出身都可以決定一個人的命運。但這些都是在大多數民眾不知情的情況下發生的。

平均主義和強調意識形態斗爭的結果是平均工資的下降,住房條件的惡化,教育標準下滑。“文化大革命”期間中國關閉了大學。70年代末期,衰落的經濟使工業部門不能提供足夠的職位給年輕人就業。1979年黨的領導層認識到這種狀況必須得到改變,鄧小平進行了市場經濟的改革,這意味著中國的平均主義走向了結尾。但同時而來的則是90年代中期收入差距拉大的問題,有兩件事是清楚的。一件是在劇烈變動的90年代期間,上海人的收入上升了。1999年,上海居民的平均年收入為1400美元,與1991年相比,有了明顯的增加。按西方的標準來看,這還是很低的,但已經可以使上海人得到新的物質享受:彩電、冰箱、空調和洗衣機等等。其次,有的居民的致富速度遠遠快于其他人。上海居民中最富的10%與最窮的10%之間的收入差別在90年代是4倍。也就是說,上海正式居民中最富的10%拿回家的是1801美元,而最窮的10%居民只有546美元的收入。

富人的日子

中國的一些新富通過拉關系、內部交易和貪污腐敗,已經積累了他們的財富。在1999年底,我與一個男子共進午餐,他的祖父曾是解放軍軍人,他的父親是資深的共產黨官員。這是一個特權階層的成員,他和妻子及兒子剛從歐洲度假歸來。他有3所房子,2輛汽車,總是挺著他的腹部,顯示出大款的富貴氣派。當我問及他致富的秘密,他說:“這全靠朋友和親戚。”由于朋友的幫忙,他能夠進入廣告行業和經營發行渠道的業務,他還利用親戚的關系開設了一家印刷工廠。

也有積極的一面,很多人是通過自己的才能獲得財富的。很多像伊沙貝拉·周的年輕人加入了外資公司。自從1992年跨國公司登陸上海后,需要很多能講英語的畢業生。但往往是供不應求,于是那些公司爭相聘用或設法留住人才。畢業于上海復旦大學物理系的劉一開始在當地的一家證券公司從事金融業務,每月掙240美元。5年以后,這個30歲左右的年輕人成為一家美國投資公司的首席上海代表,薪水增加了14倍。他穿著講究,已經在高尚住宅區購買了一套現代化的公寓房子。

更為幸運的是那些曾在海外留學,返回中國之前又有過在海外工作資歷的人。大多數歸國者在跨國公司里找到了工作。與留在國內的同胞相比,他們的薪水高,地位也高。以楊為例,1984年她去美國讀了商業并在美國電話電報公司找了份工作,這家公司把她派遣回北京,后來又去了通用電氣公司,派駐上海。她不僅身處高位,而且當年在美國生活時獲得了美國的護照,可以自由地進出中國,在中國和美國都有家。

如果有進取心,在中國公司里的年輕人同樣可以致富,錢先生在平安保險公司當推銷員,這只是一家國內的人身保險公司,但他每月可以拿到2000美元的傭金。90年代末,我見到他時,他已經在幽雅的地段買了兩套房子,一套給父母住,一套兩口子自己住。

私人企業家經常面對的困難要更多一些,比方說,私人企業在股票上市、進出口經營權和向銀行貸款等方面還不能與國營的企業平起平坐,1997年之后中國才在政策上承認私營企業的合法性,但觀念性的歧視不是一朝一夕所能改變的。

陳先生出身于普通農民的家庭,沒有什么特殊背景關系,也沒有去海外鍍過金。80年代他想參軍,但由于父母在“文化大革命”期間犯了“反革命”的罪行,被取消了參軍的權利。他用積蓄的240美元作啟動的本錢,從事收購家禽這種又累又骯臟的小生意。后來他投資開了一家服裝店,賺了1000美元后又投資一家服裝工廠。因為私營企業征稅高,備受各種規章制度的管制,他設法將自己那家公司的身份從私營變成集體。但終究支撐不住,把生意停了下來,那幾年他總共賺了2.5萬美元。

直到股票交易所重新開放后,他又找到了一種新的感覺。1994年,他在貿易上賺了不少錢,并將1200萬美元投資到制造保齡球設備的工廠中。1998年他就賺了1400萬美元。在此同時,在1997年中共召開15次全國代表大會后,他感受到身為一個私營企業家在地位上得到了改善。1997年,上海市市長徐匡迪邀請他和其他企業家共商私營企業發展的大計。

中國的新富們是懂得享受他們的財富的。陳先生建造了一棟2000平方米帶游泳池的別墅。而更多的有錢人傾向于在一個好地段上用2.5~8萬美元購買一套公寓,乍看起來,好像是昔日的香港人遷居到了上海。另外上海的有錢人經常出外旅行,最常去的是香港,新加坡,菲律賓等。

但這并不意味著上海的有錢人都是那么瀟灑地過日子。大多數有錢人寧可多節省點錢,因為政府將不再負擔很多項目:大學教育,醫療保健,住房供應等等。這都需要錢。有進取心的年輕人也將錢投資于自身的知識提高上,報名參加夜校,學習電腦、金融、管理和英語。他們甚至將初初學會走路的孩子送入寄宿學校,星期六才接回來共敘天倫,這樣可以使他們能全身心地投入搏殺,而孩子今后也能出人頭地。

窮人如何生活

解先生過去在一家紡織廠的倉庫工作。他的故事沒有什么新鮮的東西:1975年參加工作,慶幸自己進入了“一切得到照顧”的環境中,但1993年被解雇了。現在替一家山東人開設的餅干廠銷售餅干,但是并不順利。“質量不佳,這家工廠沒有競爭力,”解先生嘆氣說,“在上海,餅干的競爭太激烈了。”問題是類似解先生這一類的上海居民并不在少數,低技術、勞動力密集的國營工廠被淘汰,政府強調發展的高科技產業如汽車和制藥行業需要教育程度較高的人員,而不是學歷低又人過中年的人。結果,學歷偏低,年齡偏大的員工就成為解雇的第一目標。雖然政府提供了再就業的房屋和培訓,大多數人通過親友來尋找新的工作,一般只能在私人的小店、小工廠里工作。那個在紡織廠下崗的阿華,最終是在哥哥的餐館里打工。

上海正在設立統一的保險網絡,給市民提供一個緩沖器,對失業的、退休的或其他不幸的人士提供由政府和雇主參與的保險體制。在傳統的中國家庭里,人老了就依靠兒女的照顧。但根據中國現在的人口政策,一個家庭只能生育一個孩子,他們要照顧很多老人。此外,那些成年的兒女,忙于生計更甚于過去的年代,又搬遷到了自己的住房里生活。因此老齡化問題是一個挑戰。

另一個挑戰是保證窮人的醫療保健。經濟困難的工廠往往對職工或退休人員的醫藥費一拖幾年才給予報銷,也有的永遠得不到報銷。在90年代醫藥的費用以每年20%~30%的速度增長,“真氣人!”一個退休的制襪工人說,由于負擔不起膽囊的手術費,他的岳母已經痛病在床幾個月。

窮人也無錢參與上海的住房改革,這個改革鼓勵居民購買國家分配的房子或者私人發展商蓋的新房子。但是政府的補貼是根據諸如職務的高低、工齡的長短而定。因此,一個工齡10年的體力工人和一個工齡20年的高級職員相比,所得的補貼或折扣相差極大。這樣就使職務低的年輕職工也難以承受這筆大額的開支。但是也有好消息,90年代很多窮工人的居住條件得到了改善,政府蓋了一批相當現代化的公寓讓人均不足4平方米的居民搬進去住。

生活在上海的窮人顯然是艱辛的。強女士,一個苗條而又饒舌的中年婦女,1996年下崗,隨后她找到了一份售貨員的工作,但是不久又被解雇了。她的丈夫在1997年失業,后來去緬甸販運木材。這家公司每個月給他120美元,還算不錯的工資。他們的兒子在上海師范大學,需要花費掉幾乎是他們年收入的一半。強女士別無他法,只有拼命地節約開支,一分錢也不能馬虎。她不看電視,是為了節省電費。為了節省水費,她每星期只洗一次澡。她從來沒有去外面花錢吃過飯,即使一碗面條也舍不得。“在外面吃一碗面條要3塊錢,而我在市場里買一斤面條才一塊錢,我可以吃好幾天哩。”

盡管如此,上海窮人的日子還是要比在中國其他老工業中心的同胞們好一些。中央政府為了把上海建設成中國的商業和金融樞紐,給予各種優惠和持續不斷的資金支持。這個城市也甚多外國的投資者和商人。由于職位上的需求和生意上的來往,不只是有利于上海的富人,對窮人同樣是有好處的。例如上面提到的那個銷售餅干的解先生,每月低于60美元的工作,他隨時可以找到,但對于上海的當地居民來說,他們不想干這一類的工作,這就把機會留給了外來的臨時工。

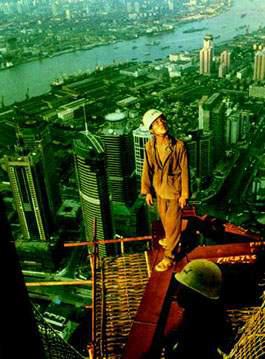

上海300多萬外來的臨時工(他們不被計算在上海的1400萬人口之中)可能是最容易被一眼看出的窮人。他們聚集在車站碼頭,出沒在建筑工地,有時候留宿街頭。他們不能享受當地居民的任何福利。他們來自窮困的省份,很多是來自農村,來城市賺些錢寄回去養家活口,或者積蓄起來當作原始的資本,準備將來做點生意。上海容許流民們干的工作,大多是當地居民不太愿意干的粗重活。男性多半在建筑工地干活,女人有很多做家庭女傭,或者在邊緣地段的發廊里工作。外來工的子女大部分是進不了學校的,他們付不起這筆錢。

趙先生來自窮困的安徽,在上海干了7年鋼筋混凝土的工作。“我沒有辦理過任何保險,”他說,“如果我真的病了,我只能回安徽。我們沒有那么多錢去醫院看病,如果真的得了大病,只能向親友借貸再說。我也說不清什么是公平,什么是不公平。如果你是一個農民,就難得有什么事情會是公平的。”但不管怎么說,在上海當臨時工還是比在農村要好一些,至少多了一點機會和希望。□

(編輯:鄭作時)