學體育為什么最好進“科班”?

許小冬

小明爸媽常想:我們家旁邊就有一個運動場,每個雙休日我們都帶孩子去鍛煉,所有的項目可以輪流玩個遍。平常小明放了學,自己想去的時候,也可以自己去。這不也是鍛煉嗎?干嗎一定要參加訓練班呢?對這個問題,許老師是這樣回答的:

首先,讓我們來看看人的運動能力的獲得途徑。

人的運動能力的獲得有先天和后天兩種途徑。先天途徑指的是遺傳效應,主要是指在身體的形態和機能等方面。如腿長的人比較適于跑步、跳高等;后天途徑包括生活效應和訓練效應。生活效應指生活環境對人的運動能力的影響,如生活在海拔較高地區的人,心肺功能比較強,耐力比較好。訓練效應主要表現在運動技能或技術的獲得上。

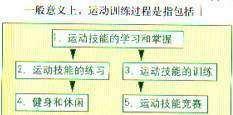

運動技能的獲得有以下幾個環節:

1)運動技能的學習和掌握

2)運動技能的提高:練習或訓練

3)運動技能的使用:健身、娛樂和競賽

一般意義上,運動訓練過程是指包括1、3、5三個部分在內的活動。

與其他知識的學習過程不同的是,學習和掌握運動技能的特點是與自身肌肉活動相聯系,學習相應的運動技術,像如何正確地做動作,有效地利用身體技能等。在學習運動知識的過程中,學習者的心理過程指向自身的各部位,如肌肉,呼吸,循環等等。有時,在學習某些技術時,還要克服恐懼心理。

運動技能的作用有兩個方面:一個是用于健身、娛樂,相當于一般的課外活動和成年人的體育活動;另一個是用于競技能力的競賽,這是運動訓練的主要目的。如學校里的代表隊,業余體校、專業隊等。

其次,再看看自行練習和在專業人員的指導下的運動訓練之間的不同。

從自行練習和運動訓練對人的影響來看,運動訓練屬于教育的范疇,是由專職的教育者按照一定的教育目的,根據受教育者的身心發展特點,有組織地對受教育者施加的一種有目的、有計劃、有系統的訓練的活動。這種訓練能使人在較短的時間內,掌握較多準確的知識和技能并形成社會所要求的正確觀點、信念、道德行為習慣等等。這種訓練的影響,比一般環境的影響作用更大。它能夠為孩子的心理發展提供更好的外部條件。而自行練習屬于一般社會環境的范疇,人在這種環境中,一般是隨機地、無計劃地積累知識經驗,發展自己。

從練習目的來看,專業運動訓練的目的是提高技能,練習者在訓練過程中身心的投入要大一些,受到的要求也嚴格一些。這些要求不斷與練習者的原有心理發展水平產生矛盾,從而促進人的心理發展水平的提高,孩子從中所獲得的身心改造就更為深刻、穩定。

比如,王濤小朋友開始參加游泳訓練時總是請假,有時是為了看一場電影,有時是參加同學的生日party。其實他心里也很矛盾,兩件事都想做,而事后又總是懷著內疚的心情去見教練。在這種矛盾交匯中,王濤慢慢地學會了或者將耽擱的訓練課設法補上,或者誠懇向同學表示自己有訓練課,下課后會盡快趕到。在解決矛盾的同時,他提高了自己的交往能力和意志力。

相比之下,自行練習更多是為了健身和娛樂,這種活動對于運動技能的要求不太高,家長和孩子都覺得,能活動活動就可以了。對孩子一般不會造成心理矛盾和沖突,因此,只要一般的心理發展水平和技能就可以完成活動。在運動中,孩子的心身投入有限,所獲得的身心改造也相應有限。例如,小孩子本來自控能力就比較差,今天心情好,就去練習,明天心情差,就不去。三天打魚,兩天曬網,不僅運動技術沒有學到手,心理素質也沒有得到改善。

正規運動訓練不僅可以發展孩子的體能、技能,還能提高孩子的心理能力。隨著年齡的增長,人的體能、技能都會有所下降,惟有心理能力會永駐一生。所以,并不是說為了要拿冠軍才去“科班”學習。

有人問2000年悉尼奧運會平衡木冠軍劉璇:“如果你沒有獲得冠軍,你后悔嗎?”劉璇回答說:“不后悔,因為我得到的體驗是其他的孩子得不到的。而且這種體驗一生只有一次。”