一定要畫(huà)得像嗎?

杜滇珂

“哈哈,你畫(huà)的哪兒像一個(gè)人呀?”

“這根本不像樹(shù)!”

“哪有這樣的鴨子?”

……

這些都是家長(zhǎng)在看孩子畫(huà)畫(huà)時(shí)常常發(fā)出的議論。而正是這些議論,在影響著孩子的學(xué)畫(huà)歷程。

顯然,家長(zhǎng)們都希望孩子的畫(huà)要“像”個(gè)什么,但這個(gè)“像”到底以什么為標(biāo)準(zhǔn)呢?這的確值得我們深究一下。

一定要像書(shū)上的簡(jiǎn)筆畫(huà)嗎?

有些家長(zhǎng)喜歡買(mǎi)一些簡(jiǎn)筆畫(huà)書(shū)讓孩子照著畫(huà)。簡(jiǎn)筆畫(huà)是把客觀物像的形狀特征用最簡(jiǎn)單的幾何形狀表現(xiàn)出來(lái)的一種畫(huà)法。實(shí)際上它與事物客觀的樣子相去甚遠(yuǎn),只是因?yàn)樗憩F(xiàn)了客觀物象最基本的特征,所以人們認(rèn)為它“像”。這是藝術(shù)上變了形的“像”。既然是藝術(shù)加工,您可以這樣變,他也可以那樣變,只要保留了物象的最基本特征就行。比如畫(huà)個(gè)貓頭吧,如果書(shū)上這樣畫(huà)(如圖一),您的孩子卻那樣畫(huà)(如圖二),不都像貓嗎?為什么一定要像書(shū)上那只貓呢!

一定要像您所見(jiàn)到的東西嗎?

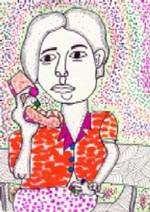

還在涂鴉期的孩子往往畫(huà)的不是所見(jiàn)而是所知的,他們把對(duì)物體的認(rèn)識(shí)用他們所能運(yùn)用的簡(jiǎn)單形狀組合并表現(xiàn)出來(lái)。由于他們對(duì)事物的理解和認(rèn)識(shí)與我們成年人有太大的區(qū)別,往往會(huì)造成成

人對(duì)孩子的不理解。然而,在孩子自由的涂寫(xiě)中,細(xì)心的家長(zhǎng)一定會(huì)發(fā)現(xiàn)孩子的內(nèi)心感受。請(qǐng)看圖三是3歲多的孩子畫(huà)的人物畫(huà),圖四是5歲多的孩子畫(huà)的游樂(lè)場(chǎng)上的飛機(jī),多么生動(dòng)的畫(huà)面呀!你能因?yàn)楫?huà)上所畫(huà)的東西離真物距離太大而說(shuō)他們畫(huà)得不好嗎?

一定要合乎真物的比例嗎?

當(dāng)孩子進(jìn)入寫(xiě)實(shí)期,開(kāi)始學(xué)習(xí)寫(xiě)生后,有很多家長(zhǎng)批評(píng)孩子畫(huà)得不像,是因?yàn)楹⒆赢?huà)的東西比例不對(duì)。才進(jìn)入寫(xiě)實(shí)期的孩子一般都掌握不好比例,所以畫(huà)出的東西“人模狗樣”的。但我們應(yīng)該看到,他們最可貴的一點(diǎn)正是在力圖客觀地描繪物象,而不再像小時(shí)候那樣主觀地把腦子里固有的對(duì)事物的印象或模式調(diào)出來(lái)使用,這是他們繪畫(huà)能力的一大飛躍。如果這種行為得到鼓勵(lì),他們就可以順利地跨越繪畫(huà)學(xué)習(xí)中的一個(gè)臺(tái)階,而一如小時(shí)候那樣“愛(ài)畫(huà)畫(huà)”了。從圖五和圖六可以看到,這些孩子已經(jīng)可喜地學(xué)會(huì)了如實(shí)地描繪客觀事物,但都存在著比例的問(wèn)題。現(xiàn)在就要求他們必須畫(huà)對(duì)比例是不現(xiàn)實(shí)的。有很多慘痛的例子說(shuō)明,過(guò)早地強(qiáng)調(diào)結(jié)構(gòu)比例使不少的孩子變得眼高手低,越來(lái)越不自信,也越來(lái)越不愛(ài)畫(huà)畫(huà)了。

針對(duì)許多家長(zhǎng)對(duì)“像”的特殊偏愛(ài),我在一群孩子和他們的家長(zhǎng)中做了一個(gè)實(shí)驗(yàn)。

我拿出一個(gè)絨老鼠玩具,讓家長(zhǎng)和孩子每人都畫(huà)三張這只老鼠:第一張記憶畫(huà),是先請(qǐng)大家觀察20秒鐘,而后把老鼠收起來(lái)憑記憶畫(huà);第二張寫(xiě)生畫(huà),把老鼠舉在畫(huà)者面前讓大家看著畫(huà);第三張臨摹畫(huà),是我一筆一筆演示并講解要領(lǐng),然后讓大家照著我的畫(huà)畫(huà)。畫(huà)完后由親子互相評(píng)選對(duì)方的畫(huà)哪一張最

像。評(píng)選的結(jié)果大家一定猜得到,無(wú)論親選子的還是子選親的,幾乎百分之百地都選的是第三張畫(huà)。第一、二張畫(huà)評(píng)選的結(jié)果是家長(zhǎng)臨摹的好于寫(xiě)生的,寫(xiě)生的好于記憶的。而多數(shù)孩子的三張畫(huà)卻沒(méi)有多大區(qū)別。

根據(jù)評(píng)選結(jié)果家長(zhǎng)們進(jìn)行了討論:既然臨摹的像,那還要不要畫(huà)記憶畫(huà)和寫(xiě)生了?當(dāng)然要!剛剛親歷了三種繪畫(huà)方式的家長(zhǎng)們深有感受,畫(huà)記憶畫(huà)和寫(xiě)生,對(duì)于培養(yǎng)孩子的觀察、記憶、感受及再造能力都是很重要的,它不僅直接影響到孩子繪畫(huà)能力的提高,還會(huì)對(duì)孩子從事其他活動(dòng)有良好的影響。

其實(shí),家長(zhǎng)們都會(huì)理解,要求學(xué)步兒“走正步”,肯定徒勞無(wú)功。

說(shuō)來(lái)說(shuō)去,批評(píng)孩子畫(huà)得不像的家長(zhǎng)們,是想讓孩子畫(huà)的畫(huà)如自己心里設(shè)計(jì)的那個(gè)樣子。但孩子手中的筆,是受孩子自己的大腦支配的,哪能用媽媽的腦子代替孩子的腦子來(lái)畫(huà)畫(huà)呢!

注重培養(yǎng)孩子能力的媽媽們,一定要充分給予孩子“學(xué)步”的時(shí)間,讓他們?cè)诓粩嗟木毩?xí)中自然成長(zhǎng)。

責(zé)任編輯/徐