剖析馬克沁機槍

山 口

概述

馬克沁重機槍是英籍美國人H·S·馬克沁研制的。1883年馬克沁在1866式溫徹斯特步槍基礎上,首次改制成利用火藥燃氣完成射擊循環的自動武器,這是槍械發展史上的一次重大突破。1884年他運用這一原理造出了第一挺重機槍。該槍采用槍管短后坐自動方式,口徑11.43mm,使用M71式11.43mm黑火藥槍彈,曲肘式閉鎖機構,帆布式彈帶供彈(容彈量333發),水冷式槍管,全槍質量27.2kg,理論射速600發/分,初速366m/s。1893年英軍在羅得西亞戰場首次使用,充分顯示出它對集團生動目標的殺傷與壓制作用,隨后各國競相仿制、改進,并大量裝備部隊,一直用到第二次世界大戰。

自動原理(圖1)

馬克沁機槍采用槍管短后坐式自動方式,槍機的縱向運動由曲柄連桿機構操縱。擊發后,在膛內火藥燃氣壓力和槍口助退器的共同作用下,槍管、槍機組件等一起后坐一自由行程后,機柄(加速凸輪)與安裝在機匣上的滾輪相遇,使曲柄順時針方向回轉,與此同時復進簧被拉伸,連桿帶著機頭加速后坐而開鎖。槍管后坐到位后,在復進簧力的作用下復進,曲柄則繼續回轉,使機頭繼續后坐,當機柄短臂下方的曲面與滾輪接觸時,又使槍管加速復進。機頭后坐到位后,復進簧力使曲柄反向回轉,連桿推動機頭復進到位而閉鎖。閉鎖時,曲柄連桿近于“死點”位置(曲柄向上傾斜一很小的角度,與槍管軸線成2°),這就從機構上限制了曲柄連桿不能向上運動,可保證在膛壓作用下不能自行開鎖。其優點是閉鎖很平穩,當槍機復進到最前方位置時的速度為零,不會撞擊槍管,且閉鎖對稱,射擊精度很好;但缺點是閉鎖剛度小,結構復雜,制造精度要求高,笨重等。現已不采用。

主要機構

復進機

復進機的主要零件是復進簧。在槍管后坐式武器中,一般都應用槍管復進簧和槍機復進簧兩根復進簧,馬克沁機槍只采用了一根可調整的復進簧(可以調整其簧力、槍管和閉鎖機構等活動系統的工作),但要求復進簧有很大的簧力,否則會出現復進不到位的現象。

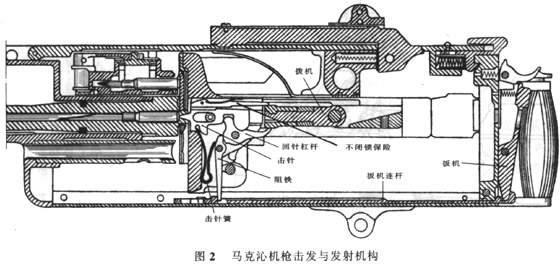

擊發與發射機構

馬克沁重機槍的擊發與發射機構(圖2)由扳機、扳機連桿、阻鐵、擊針、擊針簧、回針杠桿等組成。后坐開始時,撥機跟主心下降,下壓回針杠桿的長臂,回針杠桿的短臂端即撥動擊針后退,同時阻鐵齒卡入回針杠桿的齒槽內。閉鎖后,撥機向上回轉而頂起不閉鎖保險,擊針即脫離不閉鎖保險,可向前移動(扣扳機即可擊發)。當用手壓下扳機時,扳機連桿向后拉動阻鐵,阻鐵撥動回針杠桿,使之逆時針回轉,解脫擊針,在擊針簧的作用下,擊針打擊膛內槍彈底火而擊發。當松開扳機后,扳機連桿向前移動,阻鐵在其簧力的作用下,順時針回轉,推動回針杠桿,使擊針縮入槍機內,并壓縮擊針簧,同時阻鐵齒卡入回針杠桿的齒槽內而成待發。

抽殼與拋殼機構

該槍的抽殼與拋殼機構與眾不同(圖3),其原理與我國的14.5mm高射機槍類似。槍機后坐時,取彈鉤抱住彈帶中的1發槍彈,并從彈帶中抽出,拉向后方的同時從彈膛中抽出彈殼;槍機后坐到位時,取彈鉤在壓機簧作用下下降,使槍彈對準彈膛,而彈殼對準拋殼筒。槍機復進到位時,槍彈進入彈膛,彈殼進入拋殼筒,同時,取彈鉤上升,嵌入1發新彈,此時彈殼退出取彈鉤,被頂出拋殼筒。

供彈機構

該槍采用帆布彈帶供彈,傳動彈帶的主動件是槍管,在復進時帶動撥彈滑板驅動彈帶撥彈(圖4),供彈過程經過兩步:一是槍彈與彈帶一起移入受彈器;二是從彈帶中抽出槍彈,并轉移到推彈入膛的位置。這一供彈結構的優點是工作平穩,但缺點是槍管帶動彈帶且與槍機無運動聯系,而槍管速度變化遲緩,當槍機推彈入膛時,可能由于槍彈不到位而發生卡彈現象。因此,需采用附加裝置保證槍管與槍機的協調而造成結構復雜。

冷卻方式

在槍管外部套有散熱筒,筒內裝水進行冷卻,質量大、笨重,需貯備水,且水變成蒸氣時易暴露機槍位置,當缺水或散熱筒被彈頭或破片打破時,便不能正常冷卻;冬季還需防水凍結(加甘油和酒精等);故現很少使用。

槍架

它有一個長約1448mm、高約1067mm的特殊槍架,槍架底座前端兩個腳能鉤掛在墻頂或半墻,固定在套筒上的機槍能根據需要隨中心桿上下滑動,以使機槍升高(增強對開闊地區的火力)。在中心桿后端的圓形金屬桿上有一個簡單的三角形駐鋤;如果需要,可在圓管上鉆兩個孔,以便用螺釘固緊后腳;標準的架座基本是炮架型,其輪子直徑為1.06m,雖然又大又笨重,但其技術性能卻很高。為了減輕質量,以后又改進成在長457mm的輪軸上裝兩個直徑為559mm的輪子,以便于槍的短途轉移。

馬克沁機槍結構復雜,使得機槍對各零件尺寸的微小變化極其敏感,在工作中有可能發生各種各樣的故障,所以對各機構必須非常認真、仔細的保養,另外,馬克沁機槍也非常笨重。但不可否認,馬克沁重機槍的發明開創了自動武器的新紀元,并帶動了自動步槍、沖鋒槍、自動手槍,乃至機關炮、航空高炮等所有自動武器的迅猛發展。◆

(編輯/魏開功)