中國國際競爭力最新分析等

中國人民大學競爭力評價研究中心

時下世界經濟仍然處于“貧血”狀態,而中國經濟已經開始了新一輪周期上升。在這樣的背景下,2003年中國國際競爭力整體實力在瑞士洛桑國際管理發展學院公布的國際競爭力排名中雖然略降,但在世界競爭力格局中的位置沒有變化。

國際競爭力受到雙向影響

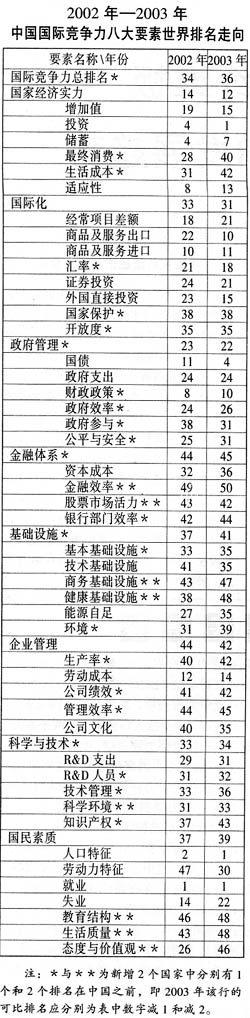

國際競爭力評價權威機構————瑞士洛桑國際管理發展學院最新報告顯示:2002至2003年間,世界經濟仍然處于“貧血”狀態,美國利率的下調和消費的啟動對經濟回復作用明顯,但其軟著陸卻仿佛遙遙無期;歐元區在與赤字斗爭的同時進行著政府改革;亞洲經濟開始新一輪的回復,盡管SARS給這種回復帶來了危險和不可預期。在這樣的背景下,中國經濟卻取得了“令人生畏”的高增長,中國向世界制造業中心發展的態勢令世界矚目。總體上看,2003年中國國際競爭力排名下降1位,但在世界競爭力格局中的位置沒有變化,從八大要素排名看,中國的國際競爭力正走向強勢。

瑞士洛桑國際管理發展學院公布2003年國際競爭力報告后,有關報道認為該學院做競爭力評比時,非典疫情還未真正爆發。從非典對中國國際競爭力的影響來看,瑞士洛桑國際管理發展學院今年的競爭力評價是否還有價值?非典對未來中國國際競爭力的發展會產生什么樣的影響?

實際上,國際競爭力評價是一個復雜的綜合和平衡體系,非典對中國國際競爭力的影響首先體現在對經濟水平的影響上。SARS對通訊業和醫藥衛生業反有所促進,占國民經濟比重較高的工業和其他產業受到的沖擊也很小。綜合來看,我國上半年GDP增長已達到8.2%,年內經濟增長在7%以上不成問題,依然是世界經濟增長最快的地方,在經濟總量、人均擁有量和發展速度方面不會出現競爭位次的下降。

商品和服務的進出口方面,以出口為例,有關專家預測2003年全年出口將減少110億美元,這僅占我國2002年出口額的3.4%。假設2003年中國的出口額減少這3.4%,而其他國家和地區都增長10%,中國出口額仍位居世界第5位,與2002年位次相同。可以預測,SARS產生負面影響最大的進出口、外國直接投資和就業方面,由其帶來的相關子要素的競爭力位次變化都應在2位以內。

非典期間政府和民間的表現會降低對政府管理、基礎設施和生活質量要素個別指標的評分,影響相關要素的競爭力位次;但危機的處理增加了財政支出和公共衛生支出,對政府支出要素和健康基礎設施要素競爭力亦有正向影響,因此影響是雙向的。

非典的出現,考驗了政府應對危機的效率,暴露了公共設施和管理的漏洞,重要的是發現了問題并促進其改善,增強了公共部門和個人承受危機的能力。長遠來看,SARS的考驗對于政府管理、基礎設施和國民素質方面支出項的提高和部分軟指標評價的提升存在潛在促進作用,這無疑將推動未來中國國際競爭力的提升。

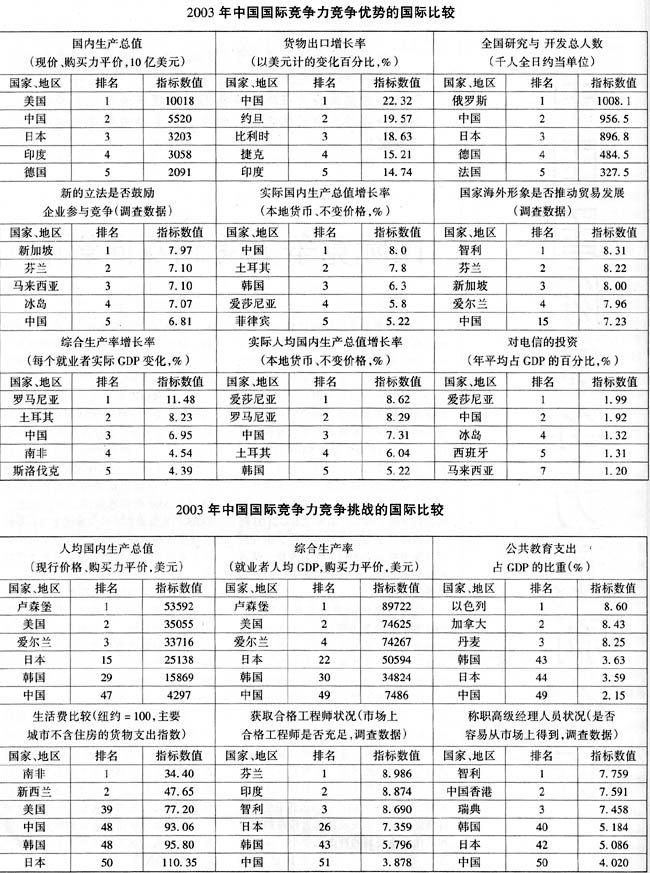

中國國際競爭力五大優勢評價

(1)國家經濟實力競爭力連續三年穩步提升。2003年我國國家經濟實力競爭力可比排名第12位。國家經濟實力的競爭優勢主要體現在經濟總量的增長和人均水平的增長都具有很強的競爭優勢。2002年我國的GDP首次突破10萬億人民幣,可比價格的GDP超過日本42%,高居世界第2位。中國在消費、投資、儲蓄以及進出口的總量上都位于世界前7位。2003年第一季度和SARS肆虐的第二季度我國實際GDP增長均達到世界很高水平。目前,我國吸引國外直接投資存量高達3951.9億美元,位居世界第4位;我國的鋼消費量已經占到世界消費量的1/4。

(2)加入WTO后我國國際化競爭力呈全面提升狀態。2003年我國國際化競爭力提升兩位,亦實現了連續三年穩步提升。2000年以來,我國經常項目差額一直穩居世界前10位,其競爭力位次雖有波動,但在世界范圍的位置沒有變化。瑞士洛桑國際管理發展學院選擇的最能代表中國國際競爭力優勢的20個指標中,國際化要素的優勢指標比上年增加兩個,更加全面體現了我國的開放程度和成效。國家保護主義被列入競爭優勢,體現了我國在加入WTO后增強了公平與開放度。

(3)信息化建設成就卓著成為經濟發展的新動力。2003年,在我國基礎設施競爭力呈現衰退的情況下,以信息化為中心的技術基礎設施競爭力卻提高了6位。與上年相比,我國計算機的使用份額提升0.7個百分點,繼續保持世界第5位的領先水平。電信投資占GDP的百分比進一步增加0.4個百分點,提升到世界第2位。對電信的投資帶動了我國技術基礎設施的發展,與之相關的通訊、網絡、信息共享與保密等均有所提高。這對于新興工業化戰略的實現,縮小與發達國家在信息安全方面的差距具有重要意義。

(4)法制建設競爭優勢繼續保持。市場立法進一步健全,法制觀念逐漸深入人心。

(5)公共管理和文化包容性整體競爭優勢提升。政府定位逐漸明晰,有為與無為的范圍在優化調整;文化包容性強,對國際一體化和激烈的國際競爭持積極態度,這將有利于從整體上提高中國的國際競爭力。

中國國際競爭力五大挑戰分析

在我國國家經濟實力不斷提高的同時,作為一個人口大國和經濟大國,我們也應當看到制約競爭力提高的五大挑戰。

(1)人均經濟占有量低,勞動生產率不高,區域發展不平衡。我國的人均GDP僅是美國的12.3%,巴西的58.3%,泰國的66.2%;綜合生產率則分別是上述三國的10.0%、44.8%和60.0%。這在未來很長一段時間都將是制約我國競爭力跨越的最主要因素。特別需要關注的是,我國北京、上海等中心城市與世界級大都市的差距雖在縮小,但生活費用指數已接近紐約,超過了美國主要城市水平,進入高費用的前5名。

(2)能源消耗增長過快,基礎設施競爭力下降。我國交通、電力等基本基礎設施雖呈發展態勢,但與其他國家發展速度比較,相對競爭位次下降,健康設施對社會需求的滿足等評價指標也大幅下降。同時隨著能源需求和消耗的增加,可持續發展問題仍需進一步關注。

(3)金融體系競爭力難以適應經濟實力的提高。作為一個快速發展的經濟大國,我國銀行資產占GDP比例很高,有利于資金融通和財政金融政策發揮作用;但國有銀行呆壞賬現象嚴重,金融部門和金融市場制度尚不完善,直接影響了金融業的進一步開放和與國際金融市場的融合。

(4)企業管理人才缺乏直接影響企業管理國際競爭力。企業管理競爭力要素中,除勞動成本具有競爭優勢外,其他要素都在低水平徘徊。在參與排名的51個國家和地區中,我國的綜合生產率僅高于印度和印度尼西亞,是泰國的60%,巴西的45%,馬來西亞的33%,而管理人才的缺乏,是制約企業競爭力提高的核心問題。

(5)教育和人才培養的落后,制約科技和管理競爭力的提升。我國公共教育支出占GDP的比例一直徘徊在2%左右,不僅遠低于發達國家,比周邊馬來西亞、印度、泰國和菲律賓都低,教育的低投入嚴重影響基礎教育、素質教育和精英教育。與印度、智利和菲律賓比較,我國目前稱職的企業高級管理人才和合格的工程師都更短缺,因此必須盡快建立靈活而富有吸引力的人才機制,解決提高綜合競爭力的根本動力問題。

(報告執筆:趙彥云甄峰)